対談

柴崎祐二 × 岡村詩野

ルー・リード〜前衛と偏屈と慈愛の倒錯

2022年3月2日から、ニューヨークのリンカーン・センターにあるニューヨーク公共図書館の一つ、《New York Public Library for the Performing Arts》(パフォーミングアーツ図書館)で初の大規模展覧会が開催される。タイトルは、『Lou Reed: Caught Between the Twisted Stars』。先ごろ発表されたこのニュースに心が躍らされた人も多いことだろう。そう、来年2022年で生誕80年となるルー・リード。2013年10月27日に亡くなって今年で早8年になる。

加えて、かねてから話題のトッド・ヘインズ監督によるヴェルヴェット・アンダーグラウンドのドキュメント映画『The Velvet Underground : A Documentary Film By Todd Haynes』も、いよいよ公開されることになった。《ニューヨーク映画祭》で9月30日に初公開された後、10月15日には《Apple TV+》と海外の映画館で初上映されることが決まっている。

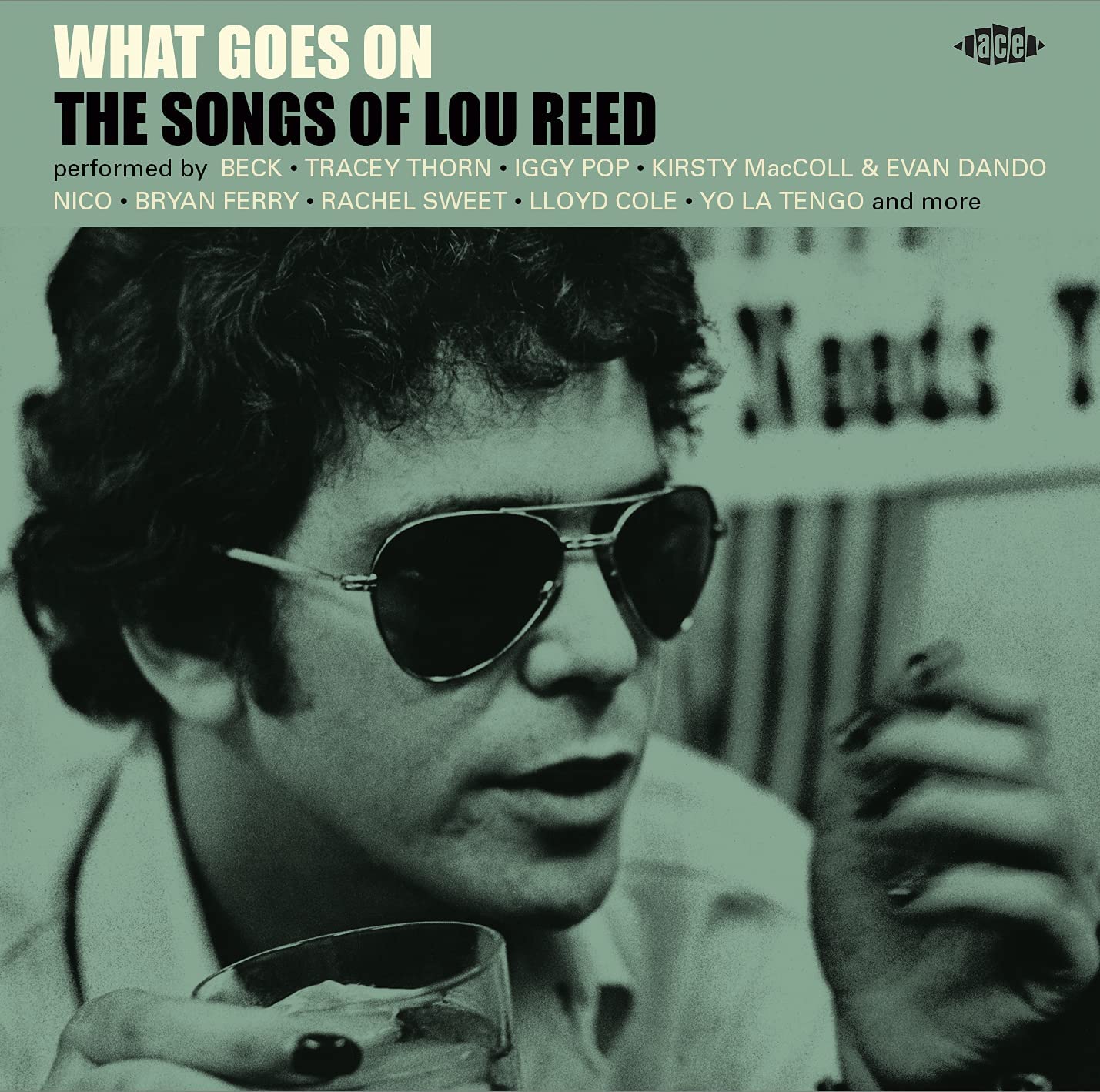

さらには、マイケル・スタイプ(R.E.M.)、イギー・ポップ、サーストン・ムーア、マット・バーニンガー(ザ・ナショナル)、セイント・ヴィンセント&トーマス・バートレット、シャロン・ヴァン・エッテン、カート・ヴァイル、フォウンテンズ D.C.らが揃い踏みしたヴェルヴェット・アンダーグラウンド&ニコのファースト・アルバム・カヴァー集『I’ll Be Your Mirror: A Tribute To The Velvet Underground & Nico』もリリースされた。トリビュート・アルバムの伝道師的存在で、ルー・リードと親交があり、晩年作のプロデュースもつとめた故ハル・ウィルナーが監修したこのトリビュート・アルバムの前には、リイシュー・レーベルとして名高い《Ace》からルーの楽曲を、ベック、ブライアン・フェリー、ヨ・ラ・テンゴ、トレイシー・ソーンら様々なアーティストがとりあげたカヴァー集『What’s Goes On: The Songs Of Lou Reed』も届けられていて、ここにきてルー・リードの足跡に改めて注目が集まっている。

そこで、今、死してなおも異物感を放ち続けるルー・リードの功績を検証すべく、柴崎祐二と岡村詩野といういずれ劣らぬ“ルー・リー度”高めの二人の対談をお届けする。二人がそれぞれ選曲したSpotifyでのプレイリストも公開しているので、聴きながら読んでいただければ幸いだ。

Yuji Shibasaki × Shino Okamura

岡村:私は自分の好みの音楽を伝える時、「ルー・リー度の高いもの」などと喩えたりするくらい、ルー・リードとヴェルヴェット・アンダーグラウンド(VU)が基本のキ、指標のシ、生涯随一のアーティストというリスナーで、ルー・リードに取材で会うまではライターを続ける、と豪語してきた人なのですが、柴崎さんはそもそもルー・リードを知ったのはいつ頃のことだったのですか?

柴崎:9つ上の姉が「おしゃれアイテム」的な感じで『Velvet Underground & Nico』(1967年)のCDを持っていて、それをなんとなく聴いてみたのがルー・リードの音楽との初遭遇だったと思います。多分、中学2年くらいだったと記憶してます。

岡村:「おしゃれアイテム」っていうのは、やはりファーストのバナナのジャケットのアートワーク、ウォーホルの作品のイメージだったのでしょうか。

柴崎:当時(90年代半ば)姉は美大生だったので、そういうポップアート的な文脈の話もしてくれたような気がします。あの頃、渋谷系の広範な影響力もあって、60年代のポップカルチャー全体の再評価が盛り上がっていたじゃないですか。だから、私の中であのバナナジャケは、ヌーヴェルヴァーグ映画のヴィジュアルとか、ファッションにおけるイタリアンコンチネンタルとか、そういう「オシャレ」な表象とともに刷り込まれたんですよね。だからVUも、「昔のロックバンド」というより、とにかくスタイリッシュな集団、というイメージでした。

岡村:90年代には確かにVUのトリビュート・アルバムが数多くリリースされましたし、エコー&ザ・バニーメン、ロイド・コール、ハウス・オブ・ラブ、ジェイムス……極端に言えば、80年代〜90年代にかけての欧米のギター・バンドで、ルーとVUの影響を受けていないバンドなんていなかったとさえ思います。レイン・パレード、ドリーム・シンジケートあたりのアメリカの“ペイズリー・アンダーグラウンド”周辺なんてVUのサイケデリアにフォーカスさせたようなバンドが揃っていましたよね。中でもR.E.M.はルー・リードにも負けないマイケル・スタイプのカリスマ性も含めて当時はチルドレン筆頭株だったと思います。今回リリースされたトリビュート・アルバム『I’ll Be Your Mirror: A Tribute To The Velvet Underground & Nico』のオープニングでもマイケル・スタイプは「Sunday Morning」をとりあげていますね。

ちなみに、私は中学の頃にNHK-FMで「All Tomorrow’s Parties」を聴いたのが最初でした。うちには父が買っていたドアーズやビートルズのレコードがあったので小学校の頃にはそういう洋楽を聴いていたんですけど、VUはドアーズとデビュー・アルバムの発売年は同じなのに、全然違う、もっと洒落ている印象は確かにありましたね。

柴崎:NHK-FMがきっかけってカッコいいなあ……(笑)。80年代以降のオルタナバンドが軒並みVUやルーから強い影響を受けているのをちゃんと意識するようになったのは、その後高校生になってインディー・ロックを聴くようになってからでした。ペイヴメントとかヨ・ラ・テンゴを通じて、改めて彼らの偉大さに気づく、という感じですね。

岡村さんと同じく、同じ時期(60年代後半)のサイケ系バンドとはまったく違ったニヒリスティックなカッコよさというのは初めて聴いたときからなんとなく感じていたように思います。VUチルドレンといわれるバンドからも独特の「冷めた感じ」を聴き取って、脈々と受け継がれていくそういうクールさがあることを知りました。その列に自分も加わろうと思ったのかどうか覚えていませんが、「I’m Wating For The Man」のカヴァーをひとりカセットMTRで録音したり……完全に憧れてました(笑)。

岡村:それ聴いてみたいです! 私も(ニコを除くと)たった一人の女性がドラマー(モーリン・タッカー)なのがカッコいいって思っていました。そのニヒルで洒落ている感じは、おそらく90年代くらいまでは、それこそウォーホルやファクトリー周辺のポップ・アート的な文脈だとか、ドイツ人女優のニコが参加しているとか、割と外的な要素も大きかったと思うんですが、それが90年代にに入ると徐々に変化していった、というか、ルー・リードの本質的な音楽面への踏み込みがより深まっていったと思うんですね。私自身も90年代にルー・リードのソングライティングのそれまであまり語られてこなかったある側面に気づいたんです。それまでは、意外にポップなフックのある曲の良さや、ノイズやエレクトリックな実験性を恐れず作品に投影させたりする部分が自分の中で評価の軸だったんですけど、ある時期からルーのソングライティングの黒っぽさ……ブラック・ミュージックからのすごく歪んだ影響が気になって仕方なくなった。ルーは活動初期にはドゥー・ワップやR&Bからの影響を受けているし、オーティス・レディングやサム・クックに心酔していたりもしました。それをストレートに出さない偏屈さがやっぱり魅力的だなあと。そこから、ギター・バンドの原点としてのVU、ルー・リードという評価が頭の中から薄れていったんです。柴崎さんは、クールさ、ニヒルさの理由をどういうところに感じましたか?

《Far Out Magazine》が公開した「ルー・リードのお気に入りの100曲」

柴崎:さっき言ったとおりアート的なコンセプトにカッコよさを嗅ぎ取ったのは大いにあるとして、私も徐々にルー・リードのソングライティング自体にクールネスを見出すようになっていきましたね。

まずは、曲の構造がかなりプレロック的だと気付いたのが大きかったと思います。実際、彼はVUでのデビュー前に《Pickwick》という廉価盤レーベルで働いていて、ノベルティ的な曲を沢山作っていたり、往年のロックンロールやドゥー・ワップのコアなファンだったり、言ってみれば、VUにはビートルズなどの「ブリティッシュ・インヴェイジョン」由来の要素が薄いんですよね。そういうプレロック的なソングライティングセンスが(主にジョン・ケイルが持ち込んだ)現代音楽的な要素と直接的につながっている感じに、ただならぬ不敵さとカッコよさを感じたんだと思います。エルヴィスの後にビートルズが出てきて、サイケの時代になって…みたいなロックの正統的な見取り図では捉えることのできない独特のアウトサイダー感は、ルーの書く曲それ自体からも強く感じられるように思います。

そういうルーツがあるからこそ、いかに「芸術」や「前衛」とコネクトしても、結果的に初期ロックンロール的な猥雑性を体現し続けられた、という。かつ、その猥雑性がニューヨークという街の持つわけのわからないエネルギーとも共振している……。

岡村:私もずっと今に至るまでニューヨークが世界で一番好きな町なんですけど、好きになった理由はまさにルー・リードなので、あの混沌とした町の様子や人々を、ストリート目線で歌詞を描く様子は本当に刺激的だと思ってきました。ただ、そのストリート感というのは、実はブラック・ミュージックの持つエネルギーや渇望感と根は同じなのではないかと思うようになったんです。ルー・リードの黒っぽさに気づいたきっかけは……もちろん、それ以前にも『Mistrial』(1986年)に入っている「The Original Wrapper」とか、『The Bells』(1979年)の「Disco Mystic」といったかなりダイレクトにブラック・ミュージックのグルーヴに挑んだ曲もあったし、ヤン・ハマーやジョン・マクラフリンらと共演していたフェルナンド・ソーンダースを長きにわたってベーシストとして迎えていたようなバック・メンバーの人選からも伝わってはきていたんですけど、やっぱりア・トライブ・コールド・クエスト(ATCQ)の「Can I Kick It?」が衝撃的でした。「Walk On The Wild Side」のベースラインをサンプリングしたあの曲を聴いて、なるほど、こういう枝葉の伸び方がルー・リードの音楽への新たな解釈を広げていくんだなと実感したんです。それは、例えばクラフトワークの曲をアフリカ・バンバータが引用したのと同じ、音楽史をダイナミックにドライヴさせた出来事だと思って。しかも、ATCQもルーと同じニューヨークのグループでしょう?

だから、例えば、バナナに収録されている「Run Run Run」の、ちょっとブギーのようなシャッフルのようなブルースのようなあのハネるリズム。ああいう曲を黎明期に作っていたルーの作品を、実際にヒップホップのグループがサンプリングする事実を目の当たりにして、ルーがそういう曲で既にブラック・ミュージックへの傾倒を表現していたことにすごく合点がいった。その時に、いかにルーとVUが実はロックの枠組みの外側から出てきた人だということに改めて気づいたんです。

柴崎:70年代の作品には、ブラック・ミュージックからの直接的な影響を感じさせる曲がままありますよね。それと、一般的な評判はかなり悪いけど、80年代中頃のアルバムでも最新のブラック・ミュージックに接近していたり。確かに『Mistrial』(1984年)の「The Original Wrapper」ではその名の通りラップ(的な歌)を披露していますしね(笑)。あのあたりの作品も、ルー・リード流のブラックミュージック愛の昇華と捉えればかなり野心的に感じられます。

そしてそれは、VU時代からの変わらない要素でもある。「There She Goes Again」なんてモロにマーヴィン・ゲイの「Hitch Hike」ですからね。けれど、そのブラック・ミュージック愛をそのまんま表現するわけじゃなくて、たとえばモーリン・タッカーのイレギュラーなドラミングとか自身のシャープなギターストロークとぶつかりあった結果、ああいう特異な音楽が生まれたんだと思います。

岡村:モーリン・タッカーといえば、彼女がVUに入れたのはまるでコンピュータのキー・パンチャーのように正確にドラムを叩いたからだ、というエピソードがあるんですよね。加えて、モーリンは毎晩5時から深夜12時までボ・ディドリーのレコードをかけながらドラムを叩いていたそうなんですね。VUの本『UP-TIGHT』でそのエピソードを読んだ時、なるほど、ボ・ディドリーの土着的で、でも洗練されたリズムをモーリンは最初から意識していたことに愕然とした。しかも、その、土着的だけど冷徹な感じのリズム感ってクラフトワークのあのエレクトリック・ファンクのリズムと重なるなあと、その時思ったんですよ。まさにさっきも少し話した、クラフトワークの曲をアフリカ・バンバータが引用したあの流れと合致するような。こうして歴史の連鎖の中にVUを入れたら全然違う文脈になって面白い、と思ったが最後、もうVUをギター・バンドの元祖だとは感じられなくなってしまった。ただ、私がそういうことに気づいた頃、ルーは『New York』(1989年)以降の、メランコリックでストーリーテリングだけど、無骨な一筆書き感覚のアルバムを作っていた時代。その一方で、元はといえばドゥー・ワップ歌手だったディオンと互いの作品で共演し合ったり、『Magic And Loss』(1992年)にジミー・スコットが参加したり、さらには『The Raven』(2003年)にはオーネット・コールマンが参加したりもしていく。彼自身、ブラック・ミュージックのかなりエッジーな担い手としての自覚を形にしていっているんですよね。

ディオンが歌う後ろでルーがコーラスをとる珍しい映像

柴崎:VUのプログレやテクノへの影響は強調してもしすぎることはないですよね。ファウストにしてもNEU!にしても、そのリズム感覚は明らかにVU発のものですし。そうすると、後のテクノやポストロックも余裕で射程に入ってくる、っていう。

岡村さんのおっしゃるとおり、そういう系譜が精密に読み解かれるべきタイミング(90年代〜2000年代)に、当のルー自身がソリッドなギター・ロック路線を志向していたっというのが、現在に続くルー・リード観の捻じれみたいなものを生み出してしまったのかもしれない。

逆にいうと、あの時期、なぜそこまで無骨なロックンローラーとして自分をアイデンティファイせずにはいられなかったのか、という論点もありえますね。晩年にむけて「ニューヨークのロックンロール詩人」的なイメージが定着していくわけですけど、亡くなってから数年経った今改めて考えてみると、やはりどこかで自らそういうキャラクターを設定している、つまり「ロックンロールをやることを俯瞰的にやっている」というようなところもあったんじゃないでしょうか。そしてそれは、よくよく考えると彼が70年代前半に与していたグラム・ロックの論理でもあるんですよね。

岡村:そうした俯瞰的なイメージは『Blue In The Face』(1995年)のような映画に出たあたりもきっかけになっていますよね。「ニューヨークに生きる男」みたいな自分のキャラクターを割と率先して引き受けていって。これ、ウォーホルが亡くなって、ジョン・ケイルとまた合流し、『Songs For Drella』(1990年)を作ったり、一回だけVUを再結成してライヴ・アルバムを出したりしたじゃないですか。あのあたりの出来事も起点になったように思いますね。でも、『New York』のツアー・メンバーにモーリン・タッカーを呼び寄せ、アフリカ音楽を極めたいと思ってドラムの練習をしていたモーリン・タッカーのことを「モー・レジェンド・タッカー!」とステージで紹介する、そういうところに、自分のとってきた道筋や芸歴、キャリアを引き受けようとする潔さと重さも感じました。ルーがテレビゲームをやっているジャケットの『New Sensations』(1984年)あたりの作品を聴くと時代に色目を遣っていた側面もあるにはあるんですけど、でも、そういう過去も引き受けていっていたと思います。

柴崎:自らのキャリアを振り返ることによって生じた俯瞰性ということなのかもしれないですね。

彼の音楽は、「都市のリアリズム」という文脈で語られることが多いですよね。それは「ルポタージュ性」と言い換えても良いのかもしれない。けれど、実際はそのような切り取り方で単純化することは難しい複雑な視点が入り込んでいると思います。

彼の切り取る「リアル」って、感情のほとばしりをそのまま記述するわけではなく、もっと自然主義的というか、あくまで「カメラ」として物事を捉えている感覚が近いように思います。「〜Says」という曲名/歌詞が多いのも特徴的ですよね。誰かが言ったことを「筆者が写し取っている」感覚。ロックにおけるリアリズムというと、いつからか、表現主体のなにがしかの苦悩や内面をあぶり出す方法がクローズアップされていったように思うんですが、彼の曲を聴いていると、内面的リアルをえぐり出すというより、他者の姿を徹底的に「写し出そうとしている」という印象が強い。

このあたりのある種の冷徹さ、非没入的な方法論こそがルー・リードのポエジーの魅力だと思うのですが、なにがしかのイシューに対して即効性のあるプラグマティックな表現を「リアル」とする見方からは、「結局あなたは何をいいたいんだ」ということになってしまう気もして。

けれど、彼の場合、その「カメラ」の精度が恐ろしく高いんですよ。その上、それをドキュメンタリーとしてではなく、一つのフィクションとして鮮やかに提示できてしまう。その高精細の「写し取り」と「記述」の鮮やかさにぶつかると、必然的に、われわれの実存とはなにか、コミュニティとは、社会とはいったいどういうものなのか? という思考に誘われてしまうんです。この部分を取り逃すと、名盤とされている『New York』(1989年)の真価も理解しずらいだろうし、逆に言えば、そこを押さえておくと、ニューヨークの小さなクラブでのライブ演奏を収めた『Take No Prisoners』(1978年)とか、「聴きづらい」とされる作品にも親しみが湧いてくるはずで……。あと最近、そういう視点から昔はよくわからなかった『Street Hassle』(1978年)を聴き直してみて、「最高じゃん……」となりました(笑)。

岡村:『Street Hassle』最高ですよね。私は今こそあれをルーの入門盤にしてもいいとさえ思います。ルーは晩年のツアーであのアルバムのタイトル曲をセットリストに積極的に入れているんですけど、あの曲のストリングスを取れ入れたアレンジを再現するために、ツアー・メンバーに女性チェロ奏者のジェーン・スカーパントニを加えたりしています。20年以上前の曲を今、とりあげる意味を考えて、自分が“演出”する感覚でちゃんと新しい解釈を加えているんですよね。

管弦楽をバックにステージに立つようなことも、決してクラシック音楽を取り入れる目的ではなく、それまで何度も評されてきた「物語性」「ストーリーテラー」的な側面を自ら演出して「作品」として彩り完成させていくような意識がそこにあったように思うんです。実際、ルーは舞台演出家のロバート・ウィルソンと組んだりしていますけど、次第に彼は自分というパフォーマーを自分という演出家が動かすようなライヴを見せてくれるようになっていきますよね。自分の存在や目線をあまり強く出そうとせず、物語の中の片隅に自分をそっと置いてみるような。それまでも「〜Says」「〜Said」というタイトルの曲を多く発表してきたことがストーリーテラーとしての側面を伝えてはきていたんですけど、晩年になるともうその語り部にも力点が置かれていない。語り部さえも動かす裏方/演出の方に目線が移っていったように思えていました。晩年のルーの魅力はそういうところにもあるかなと思っています。

そうした演出指向が形になったのがエドガー・アラン・ポーをテーマにした『The Raven』(2003年)かなとも思いますね。あのアルバムのルーはもはやドキュメント作家のようなポジションになっている。それって、柴崎さんがおっしゃる、「描く」のではなく「写す」リアリズムなのかなとも思います。ただ、そうした「引き目線」は今の時代に少し弱いというか、訴求力を感じないというリスナーもきっと出てきちゃうのかなって気がしますね。同じ世代でも、まあ、生き続けているというのもありますけど、イギー・ポップなんかの方が、ある種のアイコンになりやすいですしね。

ルーはライヴ・アルバム、パフォーマンスを収めた映像がすごく多いので、初期から辿っていくとそうした変化がリアルに伝わると思います。ルーのライヴ盤といえばロバート・クワイン、フレッド・マー、フェルナンド・ソーンダースという鉄壁の布陣がバックをつとめる『Live In Italy』(1983年)が人気ですけど、柴崎さんがあげた『Take No Prisoners』や、さっき名前を出したチェロのジェーン・スカーパントニやアントニーもコーラスで参加した『Animal Serenade』(2004年)あたりと聴き比べてみると興味深いですよね。同じ人のライヴ・アルバムとは思えない。『Take No Prisoners』のジャケットのアートワークとかちょっと微妙ではありますけど(笑)、内容は私も大好きですね。

柴崎:『Street Hassle』は、音楽要素的にも彼の来し方と行く末が過不足なく詰まっている感じですよね。パンクやストリート・ロックとか、同時代的な動きにも呼応しているし、タイトル曲とか、リリカルな曲はとことん美しくて……。肉体の没入対象としてのロックンロールと、ポップアート的で俯瞰的な理知の拮抗、それらがスマート過ぎない形でまとまっている。『Street Hassle』は、いろいろな要素が渾然一体となっているがゆえに、ルーの「一貫した複雑性」にようなものがよく表ていると思います。

ライヴ盤の多い人ですが、それぞれが単なる「生演奏集」でなくて、かならずその時期の音楽志向や流行をちゃんと反映しているのも面白いですよね。初のライヴ盤である『Rock’n’ Roll Animal』(1974年)はレーベル(RCA)が勝手にリリースしたものらしいですが、あの時期のステージ特有の醒めたハードロック・サウンドは今聞くとかなり面白い。『Take No Prisoners』は、すごく親密な雰囲気がパックされたライブ盤で、長過ぎるMC含めて「街の面白いヤツ」的なラフさが好きです(笑)。

岡村:『Take No〜』と言えば、その前後のルーのバンドにいた鍵盤のマイケル・フォンファラ(今年1月に死去)がその時代のルーのバンドのかなめでした。後にも先にも鍵盤奏者がカギを握っていた時代って、ルーのキャリアの中で実はあまりないんですよね。彼は、そうやってその時々に自分が今向き合うサウンドのテーマを明確にしている。

例えばVUの「Siter Ray」はオーネット・コールマンやセシル・テイラーがお手本になっている。あの感覚を音量マックスまで引き上げたのがあの曲とセカンド・アルバム『White Light / White Heat』だったらしいんですね。そのエピソードにも、割と客観的に自分の作品や演奏にイメージやヴィジョンを与えていくことをやっていた人だってことが現れていると思います。そうなると、「街の詩人」感も、「ニューヨークに生きる男」もそうやって自分に与えたテーマだったのかなという気もしますよね。

なのに、実はそういうフリー・ジャズの影響も受けているにも関わらず、音量マックスでありったけのガラクタのような機材……ファズやコンプレッサーをかけまくったりしたから「ノイズ」的な側面が強調されちゃったりもして。薄いですけど、フリー・ジャズの継承者という側面も実はあるんですよね。

柴崎:そういう前衛を継ぐものの一面、ということでいえば、やっぱり『Metal Machine Music』(1975年)に触れないわけにはいきませんよね。岡村さんはあのアルバムをどう評価していますか?

岡村:当然、大好きですよ。もう何度聴いたかわかりません。最初は苦行でも徐々に心地よくなる感覚というのをあのアルバムで知りました。

柴崎:私も今ではかなり好きな作品なんですけど、初めて聴いた当時……多分2002年くらいには、やたらとカルト的な言説がまとわりついていて、正直、冷静に聴けなかったというのもあります。アヴァンギャルドの聖杯とする評価がある一方、露悪的に「あれはゴミだね」みたいに言う人もいて。平たく言うと、なんだか怖かった(笑)。インダストリアル系や、ソニック・ユースなどのオルタナ系への影響が指摘されてはいたけど、なにやらそれ以上に過度の意味を背負わされていた、というか。

今になって思うのは、やはりあれもルーなりのロックンロール×ポップアートの実践であって、いい意味で、それ以上でもそれ以下でもなかったんじゃないかなと感じます。けたたましいメタリックなノイズ自体にもどこか肉体的な快楽性があるし、なによりあのジャケットのポートレイトは完全にロックスターのそれですよね。多分、全アルバムのジャケットの中でも一番ロックスターっぽい。なんというか、シュトックハウゼン的なシリアスミュージックとの比較で言えば、シュトックハウゼン(的なもの)が楽音とノイズの差異を弁証法的かつ理論的に突き詰めて乗り越えようとする戦略によっているとすると、ルーの場合は、そもそも「ギターのノイズってやばくない?」というある意味で身も蓋もない発想を、2枚組レコードというメディアを使って、かつ、ああいうジャケットをまとわせてポップな「商品」として提示している。そういうところは、まさに「ウォーホルの弟子」だなあ、と感じます。あのアルバムをクラシックのレーベルから出そうとする《RCA》の担当者に対して、本人が強くノーを突きつけたっていうのも、象徴的なエピソードだと思います。

岡村:あれ、日本盤の当時の解説を小杉武久氏が書いているんですけど、日本のレーベルの判断は間違ってなかったと思いますね。小杉氏、「逆立ちしながら聴いてみる」とかって提案しているんですよね。しかも、あの作品、実は音質がすごくいいじゃないですか。グラサンかけてレザージャケット着たロックンローラーが鳴らすような音としては、当時としてはかなり倒錯したチャレンジだったと思います。2000年代終盤にルーはあれの再現ライヴをやっているんですけど、そもそも30年以上経過してからライヴで再現するって発想も面白い。だって、レコード盤では最後エンドレス・ループになっていて終わりがなくて、まさに日本タイトル(『無限大の感覚』)さながらに「無限大」なわけですよね。それを、30年以上経ってから生演奏で再現するという、今こそ……と感じたタイミングだったのかサービスだったのか何かの自己確認だったのかわからないパフォーマンスに仕立ててしまうというウィットはカッコいいなと思いましたね。

柴崎:ルー・リードという人はおそらく、無垢の前衛と高純度の韜晦が相互的に混じり合った人なんですよね。そういう入れ子状のコンテクストが彼の音楽を下支えしていると考えると、後年の人間にとって、その部分こそが、ルー・リードへの理解のハードルになっている部分はあるかもしれませんね。

一方で、VUを含めて、ルー・リードの影響はあまりに甚大かつ広範囲に渡っていて、すでに空気のようなものになっているがゆえに、改めて弁別的に指摘しずらい、というのもあるような気がします。先程振り返ったとおり、音楽的な影響もすごく広範にわたるわけですが、アティチュード的なレベルでの影響は、カウンター・カルチャーのポップアート的提示という意味で言ったら、ほとんど全ジャンルの先鋭的なポップミュージックに伏流しているとすら思っていて。

要するに、自己邁進する現在の消費社会の中で、それに対するカウンターを内部から行おうとするなら、VU的な転倒とかルー的なニヒリスティックな韜晦に合流せざるを得ない。それは、いわゆる「インディー」以降の価値観や倫理観を根深いところで規定しているものでもあると思います。

今度出るVUのトリビュート盤『I’ll Be Your Mirror: A Tribute To The Velvet Underground & Nico』に集った面々は、中でも直接的にルーの世界に共鳴する人たちが集まった、という感じですよね。内容的にも、圧倒的な影響力を引き受けながら、だからこそもう一度彼のキャリアの本格的な第一歩であるVUのファースト・アルバムを様々な角度から辿り直してみよう、という気概を感じました。

岡村:そのVUのバナナをとりあげた最新トリビュート・アルバム、柴崎さんはどのように聴きましたか?

柴崎:やっぱり全体的に「ハル・ウィルナー印」っていう感じで、プロデューサーである彼の美学が染み渡っているように思いました。VU&ニコのアルバムにある小気味よいプロトパンク感を改めて言祝ぐというより、まずは楽曲自体を分解してそれをいかにあり得る別の形状で再構築するのか、ということに力点が置かれている感じがします。こういう行き方には、ちょっとノーブルさすら感じます。そういう意味では、シャロン・ヴァン・エッテンの「Famme Fatale」や、アンドリュー・バードとルーシャスによる「Venus In Furs」あたりの品の良い換骨奪胎ぶりが面白く聴けました。

岡村:ハル・ウィルナーがこの作品にかけた思いを感じますよね。去年、コロナをきっかけに亡くなった時は本当にショックでした。日本でも刊行された『ハリー・スミスは語る』の冒頭で、ハル・ウィルナーがアレン・ギンズバーグに取材をしているじゃないですか。ハルはこうして様々な要人たちに話を訊いたり仕事を共にしてきた経験を、ポップ・ミュージックというフィールドの中で新たな道筋として提案したプロデューサーですけど、実際にハリー・スミス〜アレン・ギンズバーグ〜クルト・ワイル〜エドガー・アラン・ポー……といったラインの中にルー・リードを位置付けた。こういう人がある時期からルー理解者として近くにいたということもルーにとってすごく大きかったと思います。

それだけにこのトリビュートにはすごく期待していました。ちょうど去年はハルがプロデュースしたマーク・ボランとT・レックスのトリビュート(『AngelHeaded Hipster : The Songs of Marc Bolan & T.Rex』)も出たじゃないですか。あれが最後じゃなかったんだ、と思ったら、なんかまだ生きているような気がしますね。曲としては、セイント・ヴィンセントとトーマス・バートレットの「All Tomorrow’s Parties」がとにかく白眉だったと思います。マイケル・スタイプの「Sunday Morning」もホーリーなタッチが素敵ですよね。

柴崎:ハル・ウィルナーの偉大性は、なにがしかの強固なの歴史観を見据えた上で、それを異なった側面から照らし出す見識と実行力にあると思います。そういう意味では、確かに「All Tomorrow’s Parties」はハイライトの一つだと思いました。原曲のパフォーマンスをさらに敷衍したポエトリーリーディング的な仕上がりで、(ルー・リードの生前最後のパートナーでもあった)ローリー・アンダーソンへのオマージュも感じさせる。

今思い出したんですが、2016年にディアフーフが来日した際にゲスト出演したPhewさんが、ディアフーフと一緒に「All Tomorrow’s Parties」をカヴァーしていて、すごく感動した覚えがあります。あれは最高だったなあ。

岡村:その時代、その時代のオルタナティヴな……エッジーなアーティストたちはなにかしら必ずどこかで影響を受けている。それを今回ハル・ウィルナーは見事に引き出した感じがしますね。セイント・ヴィンセントとトーマス・バートレットの2人は、確かにローリー・アンダーソンとルー・リードの最強カップルを連想させるような仕上がりです。シャロン・ヴァン・エッテンのように歌をしっかり残した解釈も、曲のテンポを落として歌の背後にある風景をガラリと変えましたよね。このあたり、90年代初頭に出た一連のトリビュート『Heaven And Hell』とは少し違うなと思いました。

柴崎:そのトリビュートは軽く聴いたことがある程度ですが、あの時代ならではのオルタナロック流解釈という感想を抱きました。最初にも話した通り、もちろんそれもVUの影響のとても重要な一面ですよね。

今回のトリビュート盤の中でも若手とされるアーティスト、フォンテインズDCやキング・プリンセスがかなりストレートにオルタナ的かつガレージ的な解釈を聴かせていて、時代が一巡したというか、かえって新鮮さを感じました。キング・プリンセスは、単一的なパーソナリティのあり方を超えた現代の都市生活人の姿を体現している存在でもあって、かなり正統的なルー・リード後継者に思えますね。岡村さんはその二組のカヴァーはいかがでしたか?

岡村:キング・プリンセスの「There She Goes Again」はもうイントロのギターからそのまままるっとカヴァーした感じですよね。素直にやっていているし、吐き捨てるような歌い方とかも、ルー・リードの持つやさぐれた感じとかをよく捉えていると思います。オリジナルの時代の音色とかを意識しすぎるあまり演奏そのものに覇気がなくなってしまうようなこともないし、「アンダーグラウンド(地下世界)」のイメージに縛られない溌剌とした仕上がりも新鮮ですね。あと「Run Run Run」をとりあげているカート・ヴァイルもそうですよね。VUとかルー・リードを好きになる人は、サブカルっぽい趣味指向じゃないとダメとか、ドラッグの知識がないとダメとか、退廃的な感覚がないとダメとか、そういう決まり切った古い概念がない。そこがすごくいいと思いました。かつてVUトリビュートとして3種類リリースされた『Heaven And Hell』は割と価値観・指向性が近いバンドが集まっていたので、そういう幅の広さは今の時代の多様な状態を表しているかもしれないですね。

それと、今年春には《Ace》からルー・リードの楽曲を他アーティストがとりあげたソングブック集『What’s Goes On: The Songs Of Lou Reed』も出ました。こちらは既発表曲ばかりですが、そもそもカヴァーした年代・時代がかなり広範なのでまた違うアングルから聴けて面白かったです。こちらはいかがでしたか?

柴崎:とても楽しく聴くことができました。《Ace》のこのシリーズは、ジョン・ケイル編も含めて今まで何枚も出ていますが、どれも選曲が本当に絶妙。ストレートなものから少しズラしている感じなんですが、かといって「こんなのもあるぞ、知っとるか?」的な下世話さがない(笑)。

あえてなのか、今の若いリスナーからは熱心に語られることが稀なアーティストのカヴァーを多く選んでいるふうなのも好感が持てます(笑)。ロイド・コール、カウボーイ・ジャンキーズ、プリミティヴスとか……。そういう渋いところを抑えつつも、ブライアン・フェリーやイギー・ポップのような、ルーと同時代から活動してきたの音楽家への影響にも目を配っていて、隙がない。今回のトリビュート盤を作品併せて聴いてみることで、ルー・リードの優れたメロディーセンスをより深く理解できた気がします。

岡村:ある時期までロイド・コールをずっと心の恋人だと思ってきた者としては、「今の若いリスナーからは熱心に語られることが稀なアーティスト」として挙げられてしまうのには本当に寂しいですが(笑)。ただ、ある時期までルー・リード・チルドレンの筆頭だったロイド・コールは、実際にロバート・クワインやフレッド・マーと一緒にレコーディングしたりもしているんですよね。このコンピにはロイドの「Vicious」が収録されていますが、これ、今聴くと結構斬新でカッコいい。その頃、古くからのファンにはちょっと……って感じでしたけど、当時こうやって改めてピックアップされることで発見があると思います。レイチェル・スウィートとかミッチ・ライダーとかも単純にシビれますよね。あと、《Ace》の編集盤はやっぱりブックレットが素晴らしい。レスター・バングスの「俺たちにとってのビートルズとディランの融合」という名言の引用に始まるこのブックレットのクリス・ニーズによるライナーノーツは資料性たっぷり、発見たっぷり、読み物としての手応えたっぷりで申し分なかったです。

柴崎:まさにコンピレーション・アルバムのお手本のような仕事ですよね。ライナーノーツも勉強になることだらけ。逆に、私はロイド・コールについては初期の作品しかまともに聴いていなかったので、このちょっとマッドチェスター的なアレンジの「Vicious」を聴いてかなり驚きました。

「ルー・リード・チルドレン」という表現が成り立つくらい、ある音楽家たちにとって、ルー・リードの存在は「尊敬」ではとても収まらないくらいのものであることがわかりますよね。ジョナサン・リッチマンに始まり、ピーター・ペレット、ジム・キャロル、ウィリー・ナイル……チルドレンと言われる人は多いですが、私はやっぱりピーター・ペレットにただならぬ「ルー・リー度」を感じます。どこか弱々しげなのに、一方でふてぶてしい感じ。ロックミュージックの門戸を「敗者」へも開いたといううのはルーの遺した巨大な功績のひとつだと思いますが、ピーター・ペレットはその美学をもっとも鮮やかに受け継いでいる一人ですよね。岡村さんが特に思い入れを抱いているルー・リード・チルドレンは誰ですか?

岡村:私も2000年代入るくらいまでは、さっき名前が出たロイド・コールと共に、ピーター・ペレットでした。90年代にピーター・ペレット&ザ・ワン名義で初来日した時、インタビューしたくて当時よく書いていた『Doll』という雑誌にやらせてほしいってお願いしたんです。その時、通訳さんの到着が遅れて、でも、もう目の前にはピーターがいて、仕方ないからカタコト英語で取材を始めたんですけど、緊張しまくりだったからいきなりアルバムとかの話もできず、ルー・リードの話から始めたのを覚えてます。その時のルーの最新作は聴いたか? みたいな話から切り出したと思いますけど、緊張しまくってて、どういう話をしたかはもう覚えてません(笑)。

ピーターに関しては、オンリー・ワンズのヴォーカル・スタイルが、ルーの初期のソロ作の歌い方にすごく近いんですよね。VU脱退してまだパッとしなかった頃の、どうももう一つやる気があまりないみたいな雰囲気が滲み出た、でも、どうしようもなく曲は良くて、こんなにいいのに世間はまだ俺のことわかってねーな、みたいなのも出ちゃった感じの歌。ピーターにもそういう話をしたと思います。こんなにうまくは説明できなかったですけど。ピーターのあのダルンとゆるいけど妙な色気があるヴォーカルは、柴崎さんのいう、弱々しいのにふてぶてしい、「負け組で悪かったな」的な感じの、ソロ初期のルー譲りだったのかなと。ルーもセカンドの『Transformer』あたりになると売れてまた存在感が高まって、本人もかなり自覚的にいろいろトライしていくじゃないですか。それがまだそこまで出てないソロ初期のあの感じのヴォーカル、まさに敗者の美学を映していたかなと思います。

柴崎:『Loaded』(1970年)のデモ曲や、『Live At Max’s Kansas City』(1970年録音 1972年発売)とか、ルー在籍時末期のVUの曲におけるヴォーカルを聴いても、去りゆく者だけが醸うる「破れかぶれの繊細さ」みたいなものを感じますね。

ルーのヴォーカルスタイルの影響力というのも今一度強調しておきたいですね。チルドレンとされる人たちはもちろん、ここ20年ほどで主流となっている、熱っぽいシャウトを排したインディー・ロック系の歌唱法の始祖の一人は、確実にルー・リードですよね。とくに若い頃、ウィスパー気味でソフトに歌う時に聴かせる得も言われぬ色香に憧れているミュージシャンはすごく多いと思います。

逆に、ルー・リードへ影響を与えたヴォーカルというと、ひとつにはやっぱりボブ・ディランの存在が大きかったんだろうなと思うんですが、それ以外に、実際どういった歌い手から影響を受けていたのか謎めいている。言ってみれば、「ルー・リード以前/以後」という区分けが成り立つくらいイノヴェイティヴな声だと思います。VU以前のノヴェルティ的なロックンロールを聴いても、オケはロックンロールやR&Bのサウンドと地続きに感じますが、ヴォーカルだけは本当に特異に聴こえます。

岡村:本当にそうですよね。ソフトな歌いくちの曲として一番好きなのはジョン・ケイルと一緒に作ったアンディ・ウォーホルへの『Songs For Drella』の一番最後に入っている「Hello It’s Me」という曲なんです。音程なんてあってないような歌だし、ジョンのヴィオラにもあまりあってない。なのに、リスナーにウォーホルとの思い出を語るように、そしてそのウォーホルに最後のお別れを告げるようなあの歌、あれ以上、ルーの優しさが出た曲はないと思っています。そういうソフトなヴォーカルという点で、2000年代以降のルー・リード・チルドレン最右翼は私にはやはりアントニー(アノーニ)なんですよ。アントニーが歌う「Perfect Day」の神々しさは言葉にできないくらい美しくて……。

本当にルーのあのヴォーカル・スタイルはそれより前となると、ディランくらいしか思い浮かばないですよね。うまくない、でも旨味のあるヴォーカル。あそこからロック・ヴォーカルの歴史に選択肢が増えましたものね。

そういえば、今回のトリビュート盤『I’ll Be Your Mirror: A Tribute To The Velvet Underground & Nico』と『What’s Goes On: The Songs Of Lou Reed』のどちらにも共通して参加している唯一のアーティストがイギー・ポップなんですけど、『What’s Goes On: The Songs Of Lou Reed』の方のラストでとりあげているのは、ルーが70年に発表していた詩にインスパイアされて作ったオリジナル曲なんですよね。つまり、ルーのメロディでも演奏でも歌唱でもなく、詩人としての側面からとりあげているんです。

柴崎:そのトラックはとても感動的ですね。遠くで鳴っているジャズトランペットをバックにとつとつと語る、という。その行為自体が都市の詩人としてのルー・リードへのトリビュートになっているような……。トリビュート盤に収められた「European Sun」のカヴァーも凄いですよね。オケはほとんど完コピじゃないか? って感じで、オリジナルのアウラを再現するぞ、という気迫がすごい。ひねったアレンジの多いアルバムの中では逆に異端的ともいえるトラックです。

イギーのフリーキーなヴォーカル含め、ちょっとイタコ的というか、まるで降霊式のような摩訶不思議な仕上がり。他の人がやったらお寒いものになってしまいそうだけど、事あるごとにルーへの敬意を評してきたイギーだからこそサマになる素晴らしいアプローチだと思いました。

岡村:あれは本当にイタコ状態。でも、イギーのチャーミングさも出ていますよね。『What’s Goes On: The Songs Of Lou Reed』の方の「We Are The People」の、そのジャズ・トランペットが聞こえてくるアレンジも、ルーがかつてドン・チェリーと一緒にやった「All Through The Night」(『The Bells』)あたりへのオマージュかなとも思えました。

さて、今回、私と柴崎さんでそれぞれルーの曲のプレイリストを公開したんですけど、その選曲のポイントを教えてもらえますか?

柴崎祐二によるプレイリスト

柴崎:まさしくそういう「ソフト」や「メロウネス」という観点から選びました。 VU時代はもちろん、晩年のもの含めて、ソロ時代にもそういうテイストの佳曲が沢山ありますよね。個人的には、そういうスウィートさと滲み出る鋭角性の分かち難い配合こそが、ルー・リードの音楽と今日的なポップミュージックの受容意識の接続点としてもっともアクチュアルなものだと思っています。このプレイリストが入門編として機能してくれれば、いちファンとしてとても嬉しいですね。

岡村詩野によるプレイリスト

岡村:私のプレイリストはもう単純に今日この瞬間に好きなルーの曲を集めています。「September Song」なんてルーの曲じゃないですけど(クルト・ワイル)、でも、この対談の流れを踏まえて聴いてもらえると理解してもらえると思います。

では、蛇足かもしれませんが、最後にやっぱりお聞きします。柴崎さんが一番好きなルーのアルバムは何ですか? VUとルーのソロで1枚ずつで。

私は今の気分だとVUはやっぱりファーストです。ちょっと前まではセカンドだったし、ある時期はジョン・ケイルがやめてからのサードや『Loaded』が好きだったんですけど、やっぱりバナナは何から何まで完璧なアルバムだと思って。

ソロでは『New York』かなと。70年代の作品は時代の空気との符号を考えると『Berlin』とか鬼気迫るものがあるんですけど、『New York』でいきなり完成させた、一筆書きのような作風は今聴いてもヴィヴィッドだし、ストーリーテラーとしてのファンタジーもあるし、「ニューヨークの男」たる輝きもある。初心者にもあれを私は推薦したいと思っています。でも、最後にもう1枚ちゃんとしたソロ・アルバムを作って去っていってほしかったですね。最後の作品がメタリカとの『Lulu』(2011年)っていうのも、まあ、ルーらしくていいんですけど(笑)。

柴崎:数年前まで、VUで一番好きなアルバムは断然サード(1969年リリースの『Velvet Underground』)でした。メロディーの美しさもさることながら、それこそルー・リードのスウィートな一面につい涙を誘われる。2010年代は、いわゆる「歌もの」とか、海外のインディーロックでもフォーキーなものをよく聴いていたので、それらのルーツとしてサードアルバムが圧倒的に輝いて見えたんです。

そこから数年経った今は、なんだかんだいってファーストが最も好きです。色々な面で、ほとんど奇跡的という完璧さなんですよね。各メンバーも、ニコも、ウォーホルも、ファクトリーの面々も、全てが「Right Place Right Time」的なめぐり合わせがあって生まれた作品という気がします。そういう人脈地図のあれこれ含め、もはや神話の領域なので、改めてあれやこれやいうのも野暮かもしれませんが……パンク、オルタナロック、ノイズ、ネオアコ、シューゲイザー等、様々な語彙のルーツとなっているという事実も、今までさんざん指摘されてきたはずなのに、それでもなお語りたくさせるフレッシュさが内包されています。

ソロ作品は悩みますね……でも、ベタに『Transformer』かなあ。最初に聴いたルーのソロ作なので個人的な思い入れもありますが、これもまた「Right Place Right Time」的奇跡の結晶のように思えるんです。デヴィッド・ボウイやミック・ロンソンの存在もそうだし、グラムロックという流行がルー・リードを遡及的に「発見」して再生させたという歴史性にも胸が踊ってしまう。なにより、サウンド的にもすごく晴れ晴れした内容なので、元気を出したい時についつい聴いてしまいます。歌詞の面でも、あいかわらず歌われている内容ははみ出し者やならず者の物語が主なのに、不思議と聴くものをエンカレッジする華やかさがあるんですよね。

岡村:『Transformer』、「Hangin’ ‘Round」みたいなポップな曲が入っているっていうのもいいですよね。まさにジギースターダスト時代のボウイの持つ華やかさがそのままルーに憑依している。一方でこういうグラマラスなタッチで表舞台に立つことにどこかにかなり照れもあったんじゃないかなって思います。そういったシャイネスと、甘いメロディをやっぱり書いてしまうロマンティシズムがところどころに感じられるところも、あのアルバムの聴きどころの一つかなって思いますね。ヴォーカルの色気がハンパない「Walk On The Wild Side」はそんなシャイなルーの良さが現れた曲だと私は思っています。

<了>

Text By Shino OkamuraYuji Shibasaki

Various Artists

I’ll Be Your Mirror: A Tribute To The Velvet Underground & Nico

LABEL : Virgin Music Label & Artist Services

RELEASE DATE : 2021.09.24

購入はこちら

Tower Records / HMV / Amazon / iTunes

Various Artists

What’s Goes On: The Songs Of Lou Reed

LABEL : Ace / P-Vine

RELEASE DATE : 2021.05.20

購入はこちら

Tower Records / Amazon