凍てつく空の上へ

石橋英子のニュー・アルバムが到着した。これがもう、咽び泣きたくなるほど美しく気高く、そして厳しく哀しい。一切の譲歩なく素晴らしいアルバムだ。

アルバム・タイトルの“Antigone”は、古代ギリシアの詩人、ソポクレスが書いた悲劇『Antigone』に由来していると思われる。最も有名なギリシア悲劇の一つで、筆者も大昔、岩波文庫版の『アンティゴーネ』(表記ママ)を買っていた。久しぶりに引っ張り出してきてページをめくってみたら、正直覚えていなかったのだが、最初にギリシアのエピダウロス劇場の劇場図が掲載されている。本作を聴きながらこの図を眺めていると、今でも使用されているというこの劇場で石橋英子が歌っている姿が浮かんできた。最後は自ら死を選ぶ主人公、アンティゴネのごとく、人間の業を嘆きながら空(くう)に向かってあの劇場のステージで一人静かに歌をくゆらす石橋英子の姿が。

2018年の『The Dream My Bones Dream』以来となる歌詞のついたヴォーカル・アルバム。お馴染みジム・オルークとの共同プロデュースで、山本達久、マーティ・ホロベック、ermhoi、松丸契、須藤俊明、ジョー・タリア、カレ・モバーグらこちらもお馴染みの面々が多く参加している。録音とミックスもジム・オルーク。レーベルは《Drag City》。日本盤CDには濱口竜介監督によるライナーノーツがついているという。まだCDを手に入れていないので(近くで買えない)、細かいクレジットは石橋の公式サイトに準じて話を進めるが、録音は山梨県小渕沢の《八ヶ岳星と虹レコーディングスタジオ》を中心に行われた。言うまでもなく、石橋やジムもメンバーのカフカ鼾の由来となった、カフカ先生がオーナーのスタジオである。

1曲目「October」から音の立ち上がりはゆっくりだ。オーケストレイションが不穏なムードを引き連れている。一瞬、ブリジット・フォンテーヌあたりが頭をよぎる。しかし、そこから足を引き摺ったような、軽やかとは到底言えないバンド・サウンドに続いて、石橋の夢幻的なヴォーカルが滑り込んでくると、その声の柔らかさが冷たい手の平に暖かさを吹き込む。絶望を宿しているようだが光が差し込んでくる歌だ。優しさはまとっているが媚はない。幻想的だが全くアトモスフェリックではない。メロディがあり言葉があり、明確な思想がある。だから、誤解を恐れずに言うと、これは純然たるポップ・アルバムだ。社会の世相を反映させ、失意も絶念もあるし、時には糾弾もするが、最終的にはそこに寄り添う音という名の意思、という意味でのポップ。古代ギリシアで言うところのピュシスの希求を念頭に置いたアンチ権力というポップの概念がこのアルバムにはある。制度を権力でいかようにも変えてしまう権威主義へのしなやかな抵抗と言ってもいいかもしれない。

石橋はSNSで本作からの先行曲「Coma」の歌詞をオープンにしている。“灰だらけ/長い冬/春はまだ”に始まり、“「こちら監視カメラが捉えたあなたのグリッドです/今ならまだ間に合う/楽園の生存者になれる」(この部分はermhoiが単独で歌っている)”や、“煙突から火花が/破壊の記憶”といった緊張感あるフレーズが聞こえてくるこの曲は、確かにウクライナやガザ地区のいたたまれない状況を想起させるし、ここが例え戦場でなくても、何かに管理され、何かに駒のように動かされている現代社会への危機感と絶望を連想させるものだ。その一方で、石橋の曲としては割と珍しくわかりやすいサビを持っていて、“止まらない時を剥がして/変わらない愛を探す/乾かない涙そのままで/触らない”という箇所が、荒天が好転して好天へと変化していくような時間の推移を伴い鮮やかに機能している。ここに、そうは言っても彼女が現代社会にまだ希望を持ち続けているだろう証……ある種の人間讃歌をみてとることもできるのだ。

フォルムとしてのポップ性で話を続けるなら、石橋自身のピアノ演奏を主軸に、内田麒麟によるチェロ、Mio.O(岡村美央)によるヴァイオリンがクラシカルな色調に拍車をかけているラストのタイトル曲でも、サビ……というより、本人がかなりしっかり声を出して旋律を綴る山場の箇所が、「歌う」というフィジカルなカタルシスを伝えているし、映画『658km、陽子の旅』のエンディング・テーマでもある「Nothing As」も──これはジム・オルークによる曲だが、セルジュ・ゲンズブールと蜜月の頃のジェーン・バーキンをも思い出させる甘美なメロディのフックを持っている。こうしたポップスの形式たる側面を、もしかすると彼女はピュシスの対極にあたる制度や掟=ロゴス、ノモスのメタファーとして描いているようにも思えるし、いやいやもっとシンプルにヴォーカルを伴うポップスへの石橋からの慈愛の素直な現れのような気もするし……と、結論はすぐさま出ない。彼女の真意のほどはさておき、しかしながら、「ピュシスとしての脳を持ち、非線形的で、時間軸がなく、順序が管理されていない音楽というものを作れないかと、ずっと考え続けています」(福岡伸一との対談集『音楽と生命』より)という晩年の坂本龍一の発言とのシンクロをいみじくも感じてしまう一方、そこまでの達観に辿り着くまでにまだ彼女自身経験や野心を必要としているようにもこの作品からは感じられる。美しく気高く、厳しく哀しい作品だが、誇りを持って自死を選んだギリシア悲劇のアンティゴネとは違い、石橋は生き続けることでピュシスを求めていこうとしているのかもしれない。

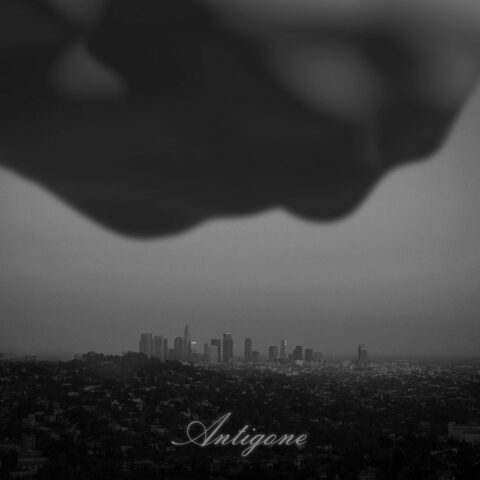

『Drive My Car』のサントラ以降の石橋の多彩な作品……とりわけ数々の映画音楽制作や演奏活動が彼女に与えたものはおそらく計り知れない。かたや、いくつもの賞賛が彼女から制作時間を奪っていたのもここ数年における石橋英子の葛藤だったろう。その結果が、こうしたある種のポップと肉体性を纏った作品となって現れたことが彼女の軌道をこれからどのように形作っていくのか。今はただそれだけが待ち遠しい。モノクロのジャケット写真では、大都市が遥か遠くに見える。その上空を塞ぐ黒い雲のような重たくるしい影は我々の未来の何を知っているのだろうか。(岡村詩野)