再定義を寄せ付けない頑固な磁力

先日、TURNのスタッフの一人で、ドリーム・ポップやシューゲイザーが好きな吉澤奈々に、60年代で最も重要だと思えるアルバムを訪ねたら、即答でヴェルヴェット・アンダーグラウンドのバナナと答えた。へえ、私と同じか、と少し驚くも、おそらくルー・リードのソロ・アルバムとなると、そこまでの熱量はないと思うし、そもそも彼女とルー・リードの話をしたことなど一度もない。彼女だけではなく、ヴェルヴェットでは盛り上がるのにルーのソロとなるとこれが一気に潮が引いてしまうのはなぜなんだろう、よほど魅力が乏しいのか、作品数が多くて追いつかないだけなのか、そのあたりは人それぞれでよくわからないが、ただ、まず一つ言えることがあるとすれば、おそらくルー・リードというアーティストへの評価にあまり大きな変動がなく、きっかけがない、ということではないかと思う。既に亡くなってしまっているということもあるだろうが、残念なことに、ルー・リードのソロ作品への評価は、ある時期でストップしてしまっているところがある。いまだにルーのディスコグラフィーでは『Transformer』や『Berlin』が最高傑作で、それ以外はオルタナの時代の起死回生の一打だった『New York』や『Set The Twilight Reeling』あたりまでスルーされることも少なくない。異色なところであのノイズ・アルバム『Metal Machine Music』や、最近になってリイシューされたアンビエント・アルバム『Hudson River Wind Meditations』を、それぞれの再定義のフリンジの一つとして位置づけようとする向きはあるが、『Coney Island Baby』の狂おしいセンチメントをフランク・オーシャンの源流の一つと捉えてみたり、『Blue Mask』『Legendary Hearts』の暴力的なまでに美しいギター・ワークはビビオあたりのルーツとして捉えても面白いのではないか、と常々思っている。他にも『Street Hassle』のあの弦楽四重奏で繰り返されるフレーズをミニマル・ミュージックの亜流として聴いてみてはどうだろうか? とか。というか、ルー・リードの作品に対しては、たいていいつもワイルド・サイドじゃないところを歩く時も、こんなことを巡らせては現代の音楽の動きに沿わせてみているのだけれど、まあ、どれとは言わないが、それでもなかなか難しい作品は確かにあって、死んでもルー・リードは頑なに自分の作品の文脈を変えさせない人なんだなとため息が出てしまうわけです。

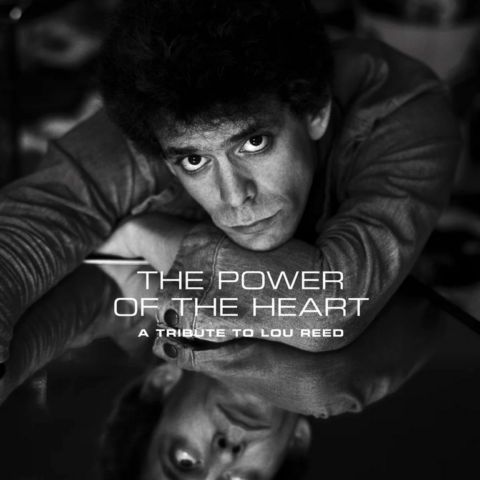

そこで、このトリビュート・アルバムであるが、残念ながらやっぱりソロ作の文脈を大きく揺るがすものではない。もちろん、ここにも素晴らしいカヴァーはたくさんあるし、ルー・リード関連ならなんでもいい、という盲目的なファンの私にしてみれば、最近、ローリー・アンダーソンと手を組んでリイシューに積極的な《Light in the Attic》からこうした企画盤が出たこと自体無条件でリスペクトなのだが、結局のところ、ルー・リードという頑固なブツにみんな手をこまねいてしまっているような格好になっている。実のところ、原曲を思い切って大きく崩したものも多く、それぞれに創意工夫で挑んでいて胸が躍ったり熱くなったりするアルバムなのだ。場末の酒場で酔っ払いながらピアノを弾いているようなリッキー・リー・ジョーンズの「Walk On The Wild Side」は過去全てのルー・リードのカヴァーを凌駕する素晴らしい仕上がりだと思うし、ルーファス・ウェインライトが新たにつけたハーモニーで生暖かくまどろんで聴かせる「Perfect Day」はヴィム・ヴェンダース監督のあの映画の劇中での取り上げ方とは正反対の位相なのが痛快だ。ルーが本来好きな南部サウンドのねちこさの、それこそリアルに源流にあたるボビー・ラッシュがホーン・アレンジそのままに地で歌いこなした「Sally Can’t Dance」も最高だ。現在90歳のボビーのこれを聴いたらルー・リードも死んでる場合じゃないと思うに違いない。

ソロ曲で統一してほしかったのに、もはや現場の誰も何も言えなかったのか、それともレーベルからの意図的な要請だったのか、ヴェルヴェット時代の曲を堂々ととりあげたキース・リチャーズの「I’m Waiting For The Man」(マキシム・ルードヴィヒとエンジェル・オルセンによる「I Can’t Stand It」も一応ヴェルヴェット時代の曲だが、ここはファースト『Lou Reed』に収められたヴァージョンを参考にしたと思いたい)には単純にこんな日が来るとはなあと遠い目をしてしまう。あのストーンズのメンバーがヴェルヴェットの曲をやった、というだけで。バナナの年、ストーンズは『Their Satanic Majesties Request』だ。ルシンダ・ウィリアムスによる「Legendary Hearts」もラフでザクザクとしたストリート感丸出しの演奏がイカしている。他の曲もいただけないと思えるカヴァーは一つもない。

ただ、ただ、それでもルー・リードのソロ作のあっと驚く再定義の尻尾は見えてこない。どうやらレーベルを超えて選曲できただろうに、90年代以降の曲がロザンヌ・キャッシュによる「Magician」だけというのも残念だ。結局『Transformer』から3曲も選ばれている。

そんな中で、ぜひ注目してほしいのが、CDとデジタルのみのボーナス・トラックとして最後に収められた、米オークランドのドラムンベース系アーティストのブロガン・ベントレーによる「The Power of the Heart」だ。この曲はルーがローリー・アンダーソンとの結婚式のために書いたものだが(2008年。オリジナル・アルバム未収録)、《Leaving》から作品を出すようなブロガンが自ら朗々と歌っているのだから沁みる。ぜひドラムンベースで挑んでほしいところだったが、エコーをたっぷりかけてアコースティック・ギター・アンビエントなるコンセプトで仕上げた感覚は、本作中最も刷新と呼ぶにふさわしいかもしれない。(岡村詩野)

関連記事

【FEATURE】

対談

柴崎祐二 × 岡村詩野

ルー・リード〜前衛と偏屈と慈愛の倒錯

http://turntokyo.com/features/lou-reed-velvet-underground/

【From My Bookshelf】

『ルー・リード伝』

アンソニー・デカーティス(著) 奥田祐士(訳)

ユダヤ人として生きたNYCマン

http://turntokyo.com/features/from-my-bookshelf-14/