【ロンドン南東便り】Vol.2

コロナ禍2年目の年末の風景〜レコ屋の年間ベスト

おはようございます。こんにちは。こんばんは。お久しぶりです。佐藤優太です。約一ヶ月ぶりにロンドン南東便りをお届けします。

日本でも既に報道されている通り、いまロンドンでは新型コロナウィルスのオミクロン株の感染が広がっています。特に12月中旬以降は、周囲の知人にも感染者が出始め、市民の警戒度も一気に上昇しました。その影響はライヴ・シーンにも広がっており、個人的にも参加予定だったライヴが演者の感染によって延期になったりしています。

いまUKやロンドンの政府はオミクロン株への対策として、ワクチンのブースター接種の加速を進めています。接種後に実際の免疫として体に定着するまでには二週間ほど時間が掛かると言われており、クリスマス休暇での市民の活動との相互作用の中で、果たしてどのような結果に落ち着くのか、いまはまだ先の読みづらい状況です。

トゥモローズ・ウォリアーズの30周年とロンドン・ジャズの「多様性」

ただ、現在のような警戒感が広がり始めたのは本当に直近のことで、12月の上旬までは多くのライヴがこれまで通り開催されていました。その中でも印象に残ったものとして今回は12月4日にロンドンの《Queen Elizabeth Hall》で開催された『TOMORROW’S WARRIORS PRESENTS: A GREAT DAY IN LONDON』という公演についてお伝えしたいと思います。

この公演はロンドンを拠点に、主にティーンエイジャー向けの無料の音楽クラスを提供している音楽教育チャリティー機関《Tomorrow’s Warriors》(以下TW)の設立30周年を記念した公演で、同機関の卒業生と現役生が一堂に会し、一夜限りの共演プログラムを送るという、とても貴重なもので、約1,000人弱のチケットは売り切れとなっていました。

TWは1955年生まれの英国人ジャズ・ベーシスト、ゲイリー・クロスビーが、パートナーのジェナイン・アイアンズと1991年に設立。特に人種や性別のマイノリティへのサポートを方針として掲げている彼らは、近年は特にその卒業生たち──ヌバイア・ガルシア、サンズ・オブ・ケメットのシャバカ・ハッチングス&セオン・クロス、モーゼス・ボイド、ジョー・アーモン・ジョーンズなど──が、現代UKジャズの中心人物として活躍していることもあり、大きな注目を集めています。この日の公演の模様は、現地のジャズ媒体《Jazzwise》に加え、一般紙の《The Telegraph》でもレポートされました。

イベントを実際に見る前は、そうした卒業生たちと現役生たちが交互にライブを披露する、一種のショーケース・ライヴのようなものを想像していたのですが、蓋を開けてみると、公演のプログラムはもっと凝ったものでした。公演は全部で7つのセッションに分かれており、全体で約180分。その軸は一言で言えば「現役生と卒業生のステージ上での共演」。ある意味では、普段の教育的なセッションをそのままステージに持ち込んだような内容のライブでした。

例えば、シャバカとセオンは十代の現役生が集まった「Junior Band」のセッションに参加し、一緒にサンズ・オブ・ケメットの「Inner Babylon」を演奏しました。この演奏では、13歳の小柄なファゴット奏者、ナフエルくん(Nahuel Angius-Thomas)が、シャバカ顔負けの高速ソロを披露し、会場からこの日一番の驚きと拍手で称えられました。それを横で見ていたシャバカもとても嬉しそうで、続く自身のソロではそれに刺激されたのか、これぞプロの演奏という圧巻のプレイを聴かせる──そんな先輩・後輩の健やかな化学反応がイベントの随所で見られました。

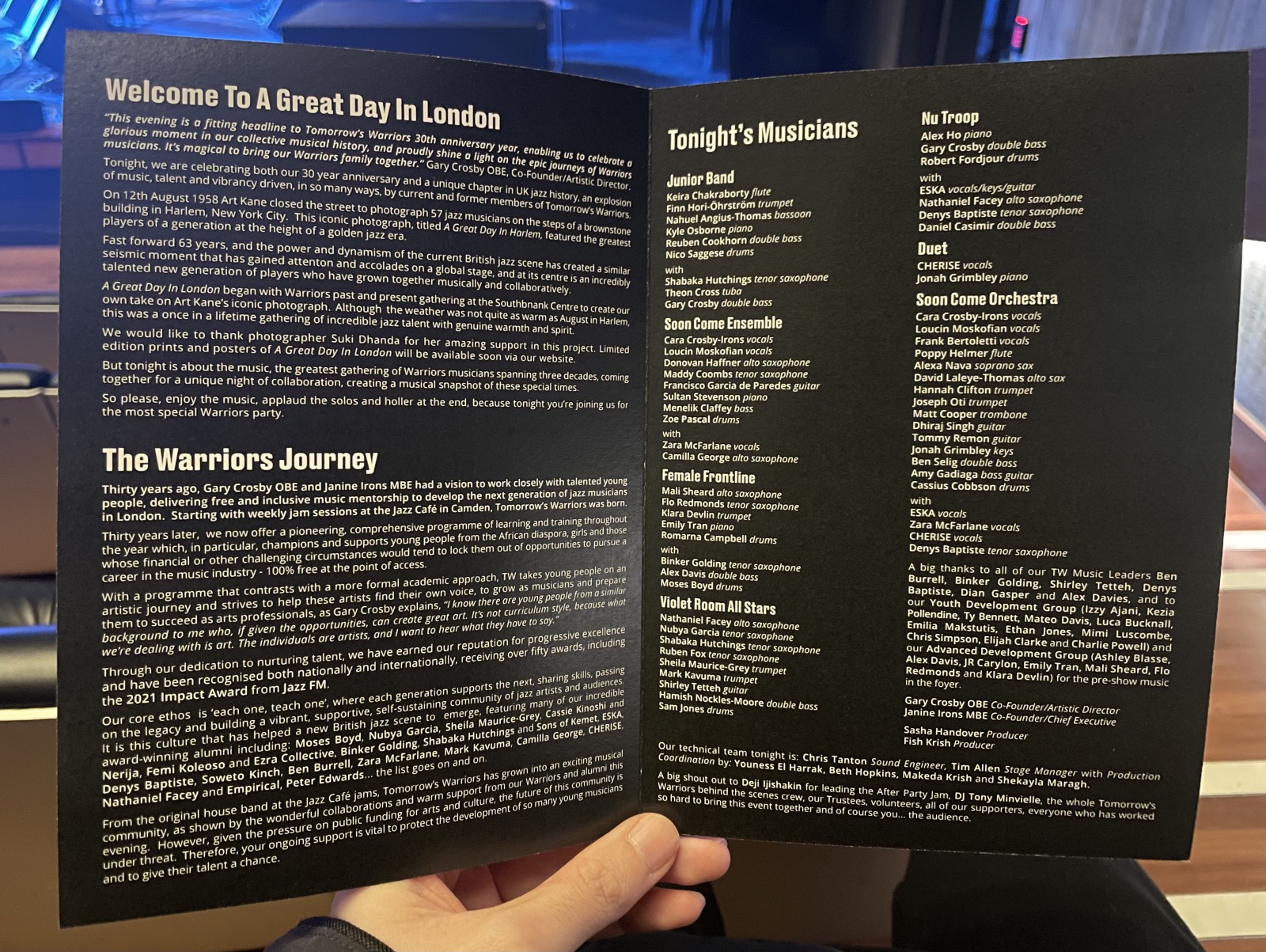

*当日のプログラム。現役生も含めて全てのプレイヤーの名前がクレジットされている(実際には微妙に違っていましたが)。中盤にはゲイリーの90年代のバンド「Nu Troop」のセッションも。

このイベントで、演奏に並ぶハイライトと言えたのが、終盤に行われたジェナインのスピーチ。ジェナインはTW設立のさらに30年前、1960年代のUKジャズ・シーンを振り返し、それが白人の男性ばかりだったことを強調しました。そして続けてイベント当日にTWの現役生と卒業生とで撮影した集合写真をスクリーンに投影。そこに映された人種と性別の多様性、つまりTWが30年間で達成したことを本当に誇りに思う、と感慨を込めて語りました(この日のプログラムには「Female Frontline」という、女性の現役生を中心に、ビンカー・ゴールディングスとモーゼス・ボイドが加わるセッションもありました)。

ジェナインの語り口は本当に感動的でした。加えて、彼女はその後、客席にも登場し、演奏に合わせて誰よりも大きく踊り、大きな声援をステージに送っていました。また、客席の卒業生たちともフランクに挨拶を交わし近況を共有する。その姿は、厳しくも優しい目線でステージに並ぶ生徒たちの演奏を見つめるゲイリーの寡黙な姿はとても好対照で、この二人だからこそTWは長く続けてこられたのだろうなと感じる一幕でした。

その他にも、複数のセッションに参加していたビンカー・ゴールディングスの教育面でのシーンへの貢献、様々なキャラクターやレベルのプレイヤーが一緒に参加するための「コミュニティ・ミュージック」だからこそ生じるUKジャズの音楽的なシンプリシティ、夜の音楽であると同時に昼の音楽(つまりアカデミア性のある音楽)でもあるからこそダイバーシティのためのスペースを確保しやすいというジャズというジャンルの懐の深さなど、多くのことを考える一夜でした。

また、この日のチケットは安くても35ポンド(約5,000円)、特典グッズやアフターパーティーへのアクセス権も付いたVIPチケットは150ポンド(約22,000円)とロンドンのライヴとしては、かなり割高だったのですが、それは彼らの無料教育プログラムへのファンドとしての役割を兼ねているということがイベントの随所で強調されていました。最近はよく「オルタナティヴな経済圏」という言葉を様々な場面で見聞きしますが、ここにもそうしたアングルを見て取ることができる。ロンドンは他にもこうした音楽系のチャリティが地域ごとに多く存在しており、イギリスにいるうちに様々な側面から見てみたいと思っています。

年間ベスト企画にみるメディアとしてのレコ屋

さて、11月から12月にかけてはクリスマス、そして年末シーズンということもあり、ロンドンのレコード屋でも様々な企画が展開されています。

特に今年改めて面白いと思ったのは、いわゆるレコード屋の「年間ベスト」の企画。最近Twitterで見かけたとあるツイートに「音楽メディアの年間ベストよりも音楽ファン個人の年間ベストの方が面白い」ということを指摘しているものがありました。それはコミュニティとしてのあり方という話も関係していると思いますが、同時に、確かに2021年のように、多くのメディアが年間ベスト級の作品として合意する作品が少ない年であれば、むしろセレクターのテイストが思いきり前面に出ているリストの方が面白く感じられるということにも説得力があるように思いました。

その意味で、今回紹介したいレコード屋の一つはイーストロンドンのハックニー地区にある《Stranger Than Paradise Records》(以下STP)です。近年ジェントリフィケーションが進んだ同地区の中でも、特にスタイリッシュなストリートのビルに入っている《STP》は、コンパクトな店構えながらも、インディ・ロック、ジャズ、ソウルなど幅広いジャンルを揃えつつ、どこかオルタナティヴなアングルを感じるセレクトが魅力のとてもお洒落なお店です。

《STP》の店内で満面の笑みのボビー・ギレスビー。

《STP》が先日発表した年間ベストは、そんなお店のテイストを色濃く反映したもの。2021年の新譜部門ではドライ・クリーニングやフローティング・ポインツ&ファラオ・サンダースというUKアーティストの大本命を押さえ、ジョン・ドワイヤー、ニック・ミューレー、ブラッド・カールキン、トム・ドラス&グレッグ・コーツの連名によるアルバム『Witch Egg』を一位に選出しました。オジーズ(Osees)のメンバーでもあるジョンのスタジオで録音・ミックスされた同作は、歪んだサックスやギターが吹き荒れるサイケデリックなジャズ・ロック作品で、《STP》のテイストを、そのまま引き写したような一枚だと言えます。また、彼らはリイシュー&コンピ部門の年間ベスト作品も発表しており、こちらもこの時期には大いに参考になるものです。

同じイーストロンドン内で、ホックニーからバスで20分ほど移動すると、日本のインディ・ファンにもお馴染みの《Rough Trade》の旗艦店、《Rough Trade East》(以下RT)があります。キャパ200名のライブステージも併設した同店について、もはや説明不要の感もありますが、今回改めて驚いたのが、同店を中心とした年間ベスト企画の厚みです。

毎年彼らが年間ベストを発表していることは日本に住んでいる頃からよく知っていて見ていましたが、今年はそれに加えて、同ランキングの上位に入ったアーティストとの独自企画のアナログ盤を何タイトルも作成し、店舗とオンラインで販売、さらにそれらに紐づいたライヴ&サイン会イベントまで開催する、というとても手の込んだ催しとして展開されています。

その結果、ドライ・クリーニング、アーロ・パークス、スクイッド、ウルフ・アリス、ブラック・ミディなどの豪華アーティストの限定アナログ盤が発売され、イベントも並行して開催(イベントによってはブリストル店にも巡業)。こうした企画が成立する背景には、日頃からアーティストの新作とタイアップしたエクスクルーシヴ・パッケージを数多くリリースしている彼らの制作面のノウハウに加えて、年間ベストの上位にUK出身のアーティストが並んでも違和感のない現在のシーンの勢いなど、複合的な要因が考えられます。

そして、それを実現している所謂「中の人」のハードワークぶりも想像に難くはありません。もはや規模の面から言って《RT》をインディ・ショップの一つとして数えることは難しいかも知れませんが、しかし、彼らは彼らにしかできないやり方で「オルタナティヴな経済圏」に貢献し、現在のインディ音楽のマーケットに厚みをもたらしていることは確かです。

音楽リスナーとして生活としていれば、多くの人がレコード屋の店員の知識量に圧倒される経験をしたことがあると思います。その他にもイギリスの中で言えば、《Warp Records》が2004年に設立した配信サイトの《Bleep》や、マンチェスターの老舗レコード店《Piccadilly Records》などのキャラクター性を生かした年間ベストもオンラインで見ることができます。一年間を振り返るこの季節に個性的なレコード屋のセレクトに注目してみる。そんな過ごし方も楽しいかも知れません。

ビートルズやフリーダ・カーロのジグソー・パズル、ポストパンク・バンドをモチーフにしたトランプ等の並ぶ《RT》のクリスマス・プレゼント用の商品棚を見ながら、そんなことを思いました、と、締めの言葉を結んで便りを終えます。それでは、お元気で。良い年末・年始をお過ごしください。(文・写真/佐藤優太)

Text By Yuta Sato

【Letter from South East〜ロンドン南東便り】

過去記事(画像をクリックすると一覧ページに飛べます)