二項対立を越えた先に、立ち現れる「定義ができないもの」

OGRE YOU ASSHOLE『自然とコンピューター』インタヴュー

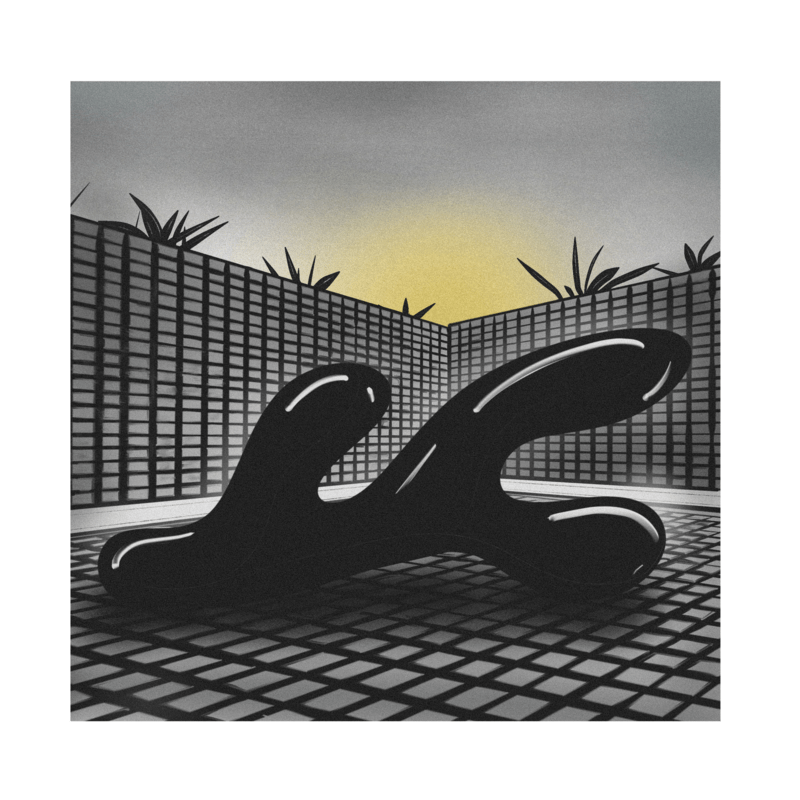

OGRE YOU ASSHOLEのニューアルバム「自然とコンピューター」がリリースされた。

現在ライヴでも強烈な存在感を放っているアナログシンセサイザーの導入がより進められたサウンド、グルーヴは怪しげにもファニーにも聞こえ、ルビンの壺のようにその表情を固定させない。サイケデリック、クラウトロック、60~70年代以降の電子音楽などをはっきりと通過しながら「今、私は一体何を聞いているんだ?」と思わせる、キャリアを通じたこのオウガ印とも言える感覚。その深化について、今回Zoomにて出戸学(ヴォーカル/ギター)にインタヴューの機会を頂き、話を訊くことができた。

本文には収めていないがインタヴュー終盤、TURN編集部の方から

「“自然”と“コンピューター”って、ネイチャーなものとアーティフィシャルなものの対比という見え方があるじゃないですか」

というコメントも貰っているが、言われるまでその発想に至らなかったことに気づいた。最初に想起してもおかしくないのに、なぜだろう。多分、その二つが対比関係を結ぶでもなく「ただ並んでそこにある」ような物言わぬ違和感と奇妙さ、そんなイメージを無意識にキャッチしていたのかもしれない。そしてそれは、あながち的外れでもないのだろうと、インタヴューを振り返っている。是非お読みください。

(インタヴュー・文/寺尾錬 写真/山谷佑介 協力/岡村詩野)

Interview with OGRE YOU ASSHOLE (Manabu Deto)

──フルアルバムとしては前作『新しい人』から約5年、ミニアルバム『家の外』からは約1年というインターヴァルがあったかと思います。今回の制作に至るまでの大まかな流れを教えてください。

出戸学(以下、D):『新しい人』をリリースした次の年からコロナになって。それまでは練習を週1〜2回、ライヴも年間30〜40本ほどやってたものが急にストップして。バンドで集まる機会が減ったこともあり、時間があったのでアナログシンサイザーで遊びはじめたことが、『家の外』ができた理由の一つだと思います。『家の外』で得た手応えが今回のアルバムにも活かされていると思います。

──制作期間も『家の外』と並行していたのでしょうか。

D:並行していた部分も少しありますね。『家の外』以前からあったデモから出来た曲もあります。でも基本的には『家の外』をリリースした後に出来た曲がほとんどです。

──ミックスとマスタリングは長年お付き合いがある中村宗一郎さん(PEACE MUSIC)です。プロデュース自体は今回もセルフでやっていますか?

D:はい。

──制作期間が重なっている部分もあるということで、前作(『家の外』)に入れた曲と、 今回のアルバムに入れた曲の判断基準のようなものはありましたか?

D:『家の外』は4曲入りなんですが、全曲シームレスにつながっていて、ミニ・アルバムとしてまとまりがいい物ができました。僕たちには珍しくライヴの質感に近い作品になっていると思います。すごくいい感じのミニ・アルバムになりましたが、今回のアルバムはシンセは引き続き使いつつも、『家の外』のようなライブの質感とも違う物にしたいなと思って制作していました。

──今回のアルバムですが、全体のテーマは設定されていましたか?

D:雰囲気としては不穏だったり無気味な感じもあるんだけど、それと同時にユーモアのあるものにしようと思っていました。あと「ダサカッコ悪い」という言葉も頭の片隅にありました。

──これは私の感想にもなりますが、これまでの作品は、例えば『homely』(2011年)で「居心地が良くて、悲惨な場所」というテーマがあったように「悲惨さに気づいていない悲惨さ」のようなものが通底していたように感じられたのですが、本作はおっしゃる通りの不穏さもありながら、ユーモラスさもあり、より悲壮感が後退したようにも感じました。

D:今回は全体のイメージと細部に齟齬やズレができるよう意識して作りました。その食い違いがただの違和感で終わらず、ぽっかりと穴が空いた感じや、不気味なんだけどユーモラスだったりとか、着地しないものを目指しました。

──オブスキュアというか、曖昧な感じですかね?

D:自分にとっては曖昧なところはなく、この感じを狙ってやったつもりです。同居すると矛盾になってしまうような、二項対立になるものが両方ともあって両方ないみたいな、そこから全く知らない感覚が湧いてくるような。

──化学反応が起きるではないですけど。

D:うんうん。

──タイトルについて、『自然とコンピューター』とは「“人間”の概念がすっぽり抜け落ちている」というような読み替えもできるのかなと思いました。

D:そういった側面もありますし、「自然」が制御できないと感じているもの全般、「コンピューター」が制御できると感じているもの全般。そのどちらか一方っていうよりも、「自然およびコンピューター」、「自然かつコンピューター」という混ざり合った感じで、制御可能、不可能の二項対立を越えて、その二項対立がどうでもよくなるイメージです。

──楽曲ごとの質問もさせていただければと思います。先行配信されていた「偶然生まれた」という曲では、物理/科学法則をストレートに羅列していくような歌詞です。前作でもSFに関心があるという話をインタヴュー記事などで拝見しましたが、ここでもその興味を感じられます。

D:SFは今ある社会とは別の社会を考えさせてくれる好きなジャンルです。「偶然生まれた」の歌詞はSF小説ではないんですが、あえて本の名前をあげるとすれば、真木悠介の『時間の比較社会学』やカンタン メイヤスーの『有限性の後で: 偶然性の必然性についての試論』からの影響があるのかなと思います、それとは別に科学だけの論理的な考え方のつまらなさも含まれているのかなと。

──つまらなさ?

D:論理的に物事を積み上げて、整合性があって因果関係がしっかりしたものが科学的な思考だと思うんですけど、そういった科学的な考え方はすごく有効なんですが、それだけで全てのことが説明できると思ってしまいがちですよね。もちろん科学的な考え方の恩恵はとても大きなものですが、こういった考え方が音楽や芸術の領域にも無自覚にすごく入り込んできてしまっているなと思っています。

──そこに対する疑念みたいなものから生まれてると。

D:AかBかすごい迷ってるのに、結局全く違ったことをしたり、傍から見たらなんの整合性もなく、論理的でもなくて、予想外な物であったり、どうでもいいグズグズしたような考えが浮かぶ事こそが人間の知性だと思ったりします。AIが出てきてよりそう感じます。

──聞いていて思ったのは、その知性って言い換えれば創作や芸術という風にも捉えられます。

D:そうですね。

──2曲目「影を追う」〜4曲目「君よりも君らしい」では、アナログシンセのベースの音がバチっと決まっていて、一聴して満足感のある、シンプルに気持ちのいい音が出ている印象がありました。サウンド面でもテーマなどはあったのでしょうか?

D:コロナ禍にアナログシンセを買い集めていたら、知り合いの使ってない古いシンセサイザーなども集まってきて、家に使ったことのないアナログシンセでいっぱいになった時期があり、それらを手当たり次第に音を出すことが制作のきっかけになりました。たまたまそこにあるっていうことが今回のアルバムでは結構大事だった気がします。

──PEACE MUSICがヴィンテージの機材をたくさん保有されている話も伺ってたんですけども、実際にオウガの専用スタジオでも積極的に導入していったと。

D:シンセに関しては、今までは曲が出来た後にどんな音色にするかPEACE MUSICスタジオにある楽器で選ぶことが多かったんですが、『家の外』以降シンセは基本的には自分たちの作業スペースで作曲とほぼ同時に音色を決めることが多かったと思います。

──身体的というと言い過ぎかもしれませんが、実際に鍵盤を押してみたり、手触りみたいなところから始まっている印象もありますね。実機を触ってみるところから始まっている。

D:そうですね。アナログシンセはただただ無目的に触っていても楽しい楽器です。てきとうに触っている時に自分にとってグッとくる音色が出てきて、その音色がきっかけになってできた曲もあります。

──前作や近年のライヴを観ていると、生楽器がもっと減ったアルバムになる予感もしていたんですが、そこまで極端ではなく、生のドラムやギターの音もあります。そういった方向性に進む可能性もあったのでしょうか。

D:僕らの中でシーケンスを走らせるのは一つの音色までっていうルールを作ってます。全てが同期した打ち込みの音楽になると、ピタっとリズムが縦で揃い、リズムの予測がつきやすくなりすぎてしまいます。スムーズではあるけど何も起こっていない感じになりやすいんですよね。ツルツルしちゃうっていうか。

バンドがシーケンスと一緒に演奏する場合、普通はライヴでドラマーなどがクリックをイヤモニなどで聞いて演奏するのが一般的だと思うんですが、僕らはそれも禁止していて。機械は正確なリズムで音は出ているんですけど、それに対して(ドラムの)バスドラとスネアの位置、ハイハットやその他ギターやベースの演奏する位置によって、繰り返されているシーケンスのリズムの質感が変わってくるんですよね。相対的というか、ドラムがちょっと遅らせて叩くとシーケンスが突っ込んでいるように聞こえたり、逆に突っ込んで叩くとシーケンスがもたって聞こえるっていう感じがあって。生楽器の置き場所によって不変のはずのシーケンスが急に活き活きとしだしたり、ベッタリとしたりするんです。なので、シーケンスで演奏される楽器の数が増えると、その微妙な表現が全体のイメージから消えてしまって、シーケンサーのグルーヴに支配されてしまうんです。なのでシーケンスでなっている音もあくまで演奏者の音として捉えて演奏するっていうのが今のバンドのモードです。

──面白いですね。本来活き活きしたり、もたったりしないはずのシーケンサーがそのような表情を見せてくれるという。

「ただの好奇心」ですが、資料でいただいた歌詞を見ると、行ごとに一文字ずつ増えていく(減っていく)ような、視覚的な面白さもあります。

D:この曲はなかなかメロディーが思い浮かばなかったので、試しに1、2、3、4、5、6、7、8……と1音ずつ増えたり減ったりしていくメロディーを考えてみようかなっていう単なる思いつきでやってみたら上手くいった曲です。自分の普段の手癖で作りがちなメロディーとリズムとは少し違う物になったと思います。

この一音ずつ増えていくメロディーに歌詞が書けるか心配でしたが、意外と出来ました、言葉と言葉の間に飛躍があっても語数が決められていると諦めがつく。少し強引な場所もありますが、その飛躍のおかげで詩に広がりが出てくれた気がします。

俳句などの定型詩がある意味がわかった気がします。

──そういったルールを課すことによって、逆にやりやすくなるみたいな。自由にできすぎると、逆に何も思いつかなくなってしまう。

D:自由すぎるとなにもできなくなるか、とりあえず慣れ親しんだものを寄せ集めて安心してしまう傾向がある気がします。

──次の「熱中症」、ずばりタイトルがユニークだったのが気になりました。今年の酷暑にハマりすぎているという意味で、オウガらしくないなと。

D:歌詞の内容としては熱中症のことを歌っているわけではないですが、「熱中症」というタイトルをつけてしまいました。

──そうなんですよね。そこもお訊きしたいです。

D:昨年、本当に熱中症になったんですよ。手足が痺れ出して意識が遠のいて現実感が希薄になって、その後も2、3日の間、暑いのか寒いのか分からない状態になってしまいました。

この曲にも熱中症の時に感じた、暑いのか寒いのかわからない温度感と現実感のなさがあるなと思ってタイトルにしてしまいました。

──何かギミックがあるのかなとも思ったんですけど、本当にただ「熱中症」とつけたと。

D:「自然とコンピューター」というアルバムタイトルもそうですけど、頭で考えたというよりも、体感したことや実感をもとにして体からポロッと剥がれ落ちてきた感じでタイトルをつける事があります。

──次の曲「家の外」はアルバム・ヴァージョンということで、スペーシーな感じもあるし、原曲を知ってる人こそ一番パンチがあるアレンジです。個人的にはクラフトワーク「Neonlicht」やハルモニアなども感じましたが、今回のアルバム用のアレンジに際してどのような意図がありましたか。

D:この曲の歌詞は、ひたすら家の外で待っていて最終的には何を待っているかわからなくなっている状態が描かれているんですが、ミニ・アルバムに収録されているバージョンとは待たされ方の質が違って聞こえるようにしたいなと思っていました。元のヴァージョンの方は緊迫感があり切実に大切な何かを待っている感じがするのに対して、アルバム・ヴァージョンは緊迫感はなく、やる事がないから待っている感じの滑稽さだったり、ただただ取り残されて途方に暮れているという感じにしたかったんです。

──アルバム後半「自然とコンピューター」から「たしかにそこに」という流れでエンディングを迎えますが、カタルシスがあるようでないような、情緒みたいなものを注意深く取り除いてるようにも感じました。ソングライティングとしては「動物的/人間的」「夜の船」といった曲に近いですが、そこから一歩進んだような印象も受けます。

D:コード進行やメロディーから受ける全体のイメージは情緒のあるものだと思うんですけど、アレンジや音の質感は、ハートが抜け落ちた感じにしたいなと。

──リードシンセのピッチが安定しない感じというか。変なタイミングで落ちたり上がったりみたいなところにそういうものを感じます。

D:アナログシンセのモジュレーションですかね、この感じはデジタルでつくるのは難しいと思います、 制御できているようでできていない感じ。「自然とコンピューター」的なものだなとも思います。

──機械だけども揺れがあるというか。

D:デジタルシンセだと全てが数値化されていて使い勝手は良いですが、音に魂がないというか、それがなんなのかよくわからないんですが大切な部分が抜け落ちてる感じがします。デジタルシンセの音も使い所によっては面白くもなるので使った場面もありますが、単純に音だけだとアナログの方がグッとくるものが多いです。アナログシンセは機械なんだけど有機的というか。

──今まで形容詞として「クラウトロック」といった言葉で評価されていて、そういった一面ももちろんあると思います。でも、様々なジャンルを取り込みながら一定の距離を保っていて「どこからも近くない音楽」といった感想も持ちました。

D:ありがとうございます。自分たちも定義しきれない部分がある事は大事だと思っています。上手くまとまりすぎて閉じた感じの物にならないよう努めています。

──これはちょっと飛躍した話になってしまうんですけども、個人的にオウガの皆さんが聴いているレコードも興味深くチェックしています。例えば出戸さんはジョー・トッシーニなども聴いていて。ああいったものも、時間的な距離などによっておそらく当時とは違う形で人の心を動かしていて。『自然とコンピューター』も何十年後かレコ屋などにふと置いてあったりして、未来の人が「いつの時代の人がどこで作ったんだろう」みたいに思うような、そんな存在になるのかなと思いました。

D:そうなってくれると嬉しいです。

音楽は聴く場所や、一緒に聴く人や、自分の体調などによって受ける印象はすごく変わる物だと思います。今回のアルバムがどんなシチュエーションで聞かれると良い感じに聞こえるか知りたいですね。

──アルバムとはやや関係ない質問になります。本作でアルバム9枚目、現在の編成となるベースの清水さんが加入されたのが2012年です。メンバーの皆さんが程よい距離感で、着実に活動されてきたのではと思いますが、出戸さんや他のメンバーからソロプロジェクトをやってみたいといった話が出たことはあるのでしょうか?

D:今のところないですね。

──オウガの活動として、自分の創作活動で満足できているということでしょうか。

D:今は、自分一人で完結することにあまり興味がないです。バンドメンバーから出てくる思いもよらない演奏や、自分の想定したものから外れる面白さがバンドをやってる醍醐味だと思います。

──(一人だと)自分の予想の範囲を超えないものしか出来上がらないと。

D:自分の思ってもいないものを、自分だけで作るのは大変そうですね。

──さっきのシーケンスの話の延長ですよね。シーケンスがいっぱいあったり同期で演奏したりすると、グルーヴも予想できる範囲で閉じ込められてしまう。いい意味でのハプニングを常に新鮮に持ち続けるからこそ、このバンドとして長くできてるということなんですかね。

D:長くやれている要因は色々とあると思いますが、予想の範囲外からくる新鮮さはバンドをやる原動力の一つだと思います。ライヴでもあえて練習ではやったことのないアレンジや演奏を本番中にやってみる事もあります。

──ぶっつけ本番ということですよね、打ち合わせなしで。

D:打ち合わせはないですが、誰かが「何か知らないことをするかも」という心構えで演奏する曲がいくつかあります。 そんな心構えで演奏していると、ただのミスや機材トラブルが、いい感じのアレンジや演奏に聞こえてしまった事もあります(笑)。

──何よりもそれが人間らしい感じもします。トラブルの中に、ものすごくいいものが見出せるっていう。

D:はい。

──ライヴを見ていると「失敗している」と思ったことは一度もないんですけども、演奏する側として「まずい」と思う瞬間もあるのでしょうか。

D:失敗や事故さえ演奏の良さになってしまうことがあって、そういうときは良かったなと思えます。失敗がただの失敗で終わることもあるので、賭けの部分もあります。

──有機的で、ステージの上では結構ドキドキしている瞬間も多いということですね。

D:それぐらいの方が良いかなと。自分たちも小慣れてしまう事があり、そういうときが一番良くないなって思ってます。

──マンネリみたいな。

D:ただ上手くて、何も起こってない演奏がよくないと思ってます。

──ありがとうございます。またライヴで相当(アレンジが)変わってくるんじゃないかなと勝手ながら思ってますので、楽しみにしております。

D:頑張ります(笑)。

<了>

Text By Ren Terao

Photo By Yusuke Yamatani

OGRE YOU ASSHOLE

『自然とコンピューター』

LABEL : Office ROPE

RELEASE DATE : 2024.9.18

購入はこちら

TOWER RECORDS /

HMV /

Amazon /

Apple Music