もうひとつの緑世界からの帰還

アンビエントの伝道師と環境活動家としてのブライアン・イーノの変わることのない姿勢

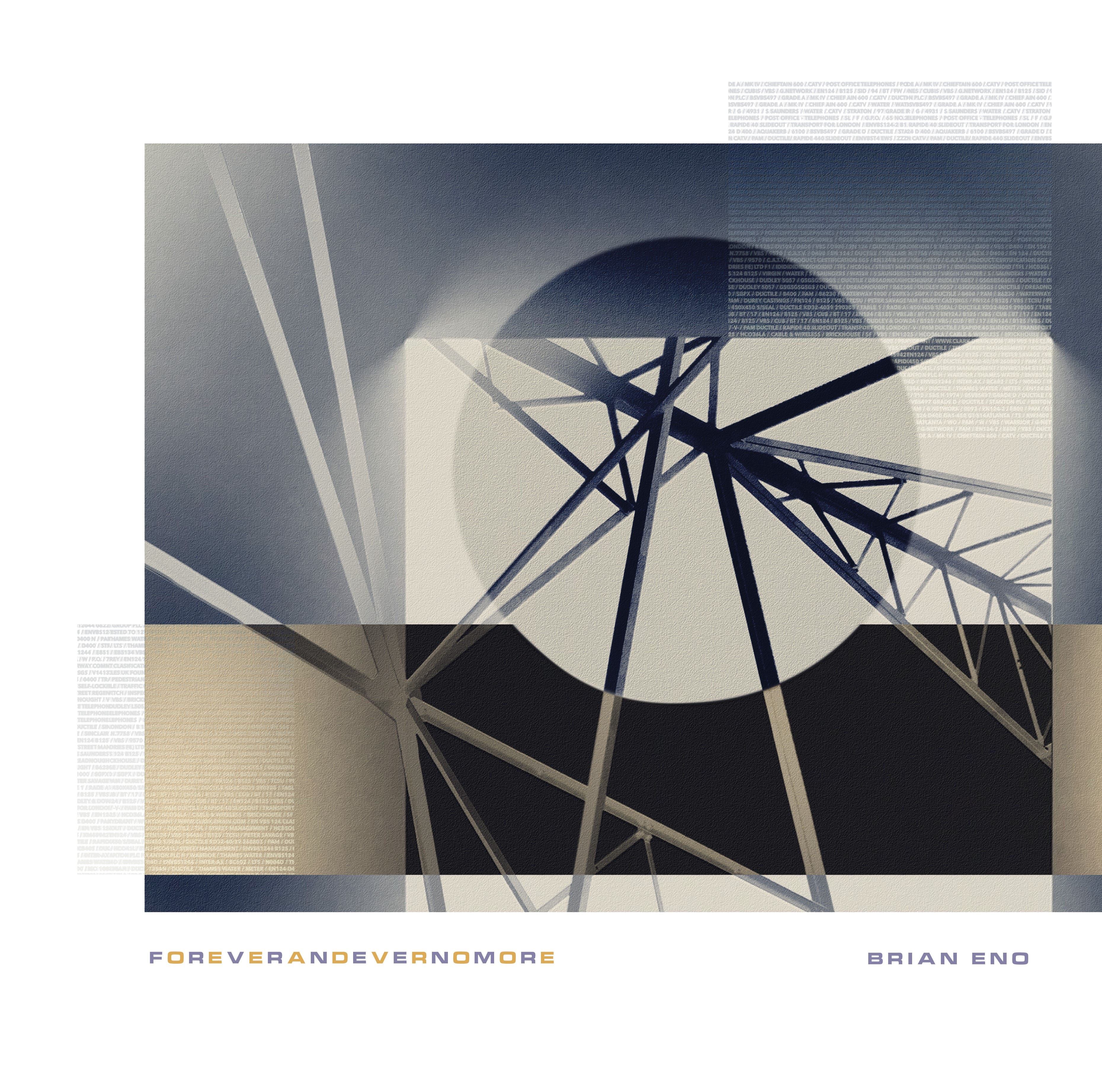

ブライアン・イーノの新作『FOREVERANDEVERNOMORE』は、2005年の『Another Day On Earth』以来、17年ぶりとなるヴォーカル・アルバムである。たしか『Another Day On Earth』がリリースされた時もおなじように、イーノによるひさしぶりのヴォーカル・アルバムがリリースされるということが話題となったのを憶えている(その時は28年ぶりと言われていた!)。どちらにしても普通に考えて大変に長いタイムスパンである。もちろん、その間のイーノ本人のアルバムの中にも、あるいはデヴィッド・バーンやカール・ハイドとのコラボレーション・アルバムでも、イーノのヴォーカルが披露されることはあったので、実質的にはそれほどの長さは感じさせなかったとも言えよう。それにしても、アンビエントやシンキング・ミュージックのシリーズ、そしてインスタレーションなどの展示としての作品が、イーノの主要な活動となって久しく、また、近年の社会的、政治的な発言が目立つようになったことも合わせて、イーノの活動がシフトチェンジしているとも感じられていた。それだけにヴォーカル曲を中心にしたアルバムだという前情報は、長年のイーノファンにとっても、イーノのポップサイドを期待させる要素であったことはたしかだ。

この新作には、多くのアプリケーションをイーノと開発したピーター・チルヴァースをはじめ、レオ・エイブラハムズ、ジョン・ホプキンスや弟のロジャー・イーノといった、2000年以降のイーノ作品の常連とも言える面々が参加している。イーノ自身が歌っているということではたしかにヴォーカル・アルバムと呼んでさしつかえのないものであるが、しかし、その印象は相当に変化していると言っていいだろう。むしろそれは、こちらの勝手な、かつてのヴォーカル・アルバムへの期待をあっさりと一蹴する新基軸と言える、イーノの音楽を新しいフェーズにアップデートしたものであった。イーノ自身が「私の声は変わり、低くなり、別の個性を出して歌えるようになりました」と語っているように(プレス資料より。以下イーノの発言は同様の資料より引用)、声の肌理は特徴的な、あのイーノのものでありながら、声質の変化に伴って、ヴォーカル・スタイルがかつてとは変化している。その変化の片鱗は、アンビエント・ミュージック的なものを「歌」と組み合わせることをめざしたという、2016年の『The Ship』からすでにうかがうことができた傾向でもある。それもまた、テーマ的にもイーノの作品にとって大きな転機となっていることを感じさせる作品であった。事実、2010年代後半以降、イーノの政治的な活動が目立つようになる。これは、イーノがかつてのように歌うことを止めてしまったということを意味しない。「ティーンエイジャーのような歌い方はしたくないですし、メランコリックで、どこか後悔の念を感じられるようなサウンドが好ましいと思いました」というように、この新作におけるイーノの歌声は、かつてよりもそうした感情の表現力を増していることに注目すべきだろう。

2019年12月に行なわれた英国の総選挙に向けて、イーノは突然、保守党を揶揄する新曲「Everything’s on the Up With the Tories」を配信で発表し、英国における所得格差の拡大、健康管理の民営化、そしてブレグジットを風刺した。すべての収益はホームレスに寄付されるという。その作品はどこか、イーノがその晩年の活動を批判的に語りもしたコーネリアス・カーデューの抵抗歌(CD『We Only Want The Earth』に収録されているような)を思わせる2分ほどの小曲だった。それは、イーノ単独の歌唱によるものではないことや、大勢で歌えることを前提に作られたものだろうから、単純な比較はできないが、ユーモアを交えたそれは『The Ship』や本作で聴かれたような感情の表出とは異なるタイプのものだった。

そうした社会的、政治的問題意識の高まりは、DiEM25(ヨーロッパの民主主義運動2025)のメンバーとなるなど、近年のイーノの活動の多くを占めるようになっている。それがイーノの音楽のモチーフとなっていることもたしかだろう。ロンドンのサーペンタイン・ギャラリーで9月まで開催されていた、環境問題をテーマにした展覧会「BACK TO EARTH 2022」にも、サウンド・インスタレーションを制作するなど、現在では、イーノの肩書きのひとつである環境活動家としての側面も活発になっている。そして、本作のテーマになっているのも、現在地球規模の問題となっている気候変動であり、CDのパッケージにもリサイクル素材が使用されるなど、一貫した姿勢を打ち出している。とはいえ、本作でも冒頭の「Who Gives A Thought」では、曲調こそ重厚(デヴィッド・ボウイの「Warszawa」を思わせるような)ではあるが、かつてのイーノのポップサイドを思わせる。「Sherry」のような作品も、同様に往年のイーノのヴォーカル曲を思わせるものがある。一方、「We Let It In」での、イーノの歌声に、イーノの娘、ダーラの歌声をフィーチャーした、宗教的な響きや、「These Small Noises」での古楽的な響きは、イーノの作品としては意外に感じるかもしれない。また、先のサーペンタイン・ギャラリーでの作品に含まれる「Making Gardens Out of Silence in the Uncanny Valley」も収録されている。いわゆるポップソングの形式によらない作品が多く、「Garden Of Stars」のような、歌声もまたアンビエントな要素として空間化している楽曲など、本作は『The Ship』において試みられたアンビエント・サウンドと歌の融合というテーマを、ヴォーカルを中心に、より深化したアルバムとなっている。『The Ship』ではふたつのスピーカーから作られる、奥行きや広がりを感じさせるステレオの音像(イーノはそれをレリーフのような「2.5次元」のサウンドと呼んでいた)にとらわれない、より立体的な音響空間によって、イーノが音楽の「内部に入る」と言ったような体験を指向したものだった。本作でイーノは、ヴォーカルとアンビエントのレイヤーの織りなす、「内部に入る」音響空間を作ろうとしたのかもしれない。

2022年6月から9月にかけて、京都中央信用金庫 旧厚生センターで開催されていた、イーノの個展「BRIAN ENO AMBIENT KYOTO」は、2006年に東京で開催された展覧会の出品作品『77 Million Paintings』や、日本初公開となる2016年のインスタレーション版『The Ship』を含む過去作と、これまでのライト・インスタレーションのアップデート版、そして、AIを使った新作まで、イーノのアートワークを包括的に体験できるまたとない機会となった。個々の作品が占める空間は、元銀行の建物を使用した会場ゆえ、1階のロビーで展示された『77 Million Paintings』以外は大きくはなかったが、作品との体験密度は濃かったとも言えるだろう。その展覧会で、最初に体験するのが『The Ship』のインスタレーションだった。本来は、使い込まれ、音質にそれぞれのキャラクターを持った、新旧さまざまなスピーカーや、オーディオ用のスピーカー、ラジカセ、ギターアンプなど用途も統一されていない、スピーカーを多数配置することで、あえて均質でない音響空間を作るというものだった。こうしたマルチ・チャンネルのサウンド・インスタレーションは、規格化されたサウンド・システムの中で音質などをセットアップして行なわれるのが普通だが、イーノは擬似的な音響空間を作るのではなく、実際の空間の中で異なる音質のスピーカーを配置することで、より現実的な音響空間を作ろうとした。今回の京都では、実際に使用されたのは、基本になるスピーカー・システムと、それぞれ異なる数種類のギターアンプのみだったが、空間の規模には合っていたかもしれない。実際に、イーノは展示空間の条件に合わせてインスタレーションをセッティングし直すという。作品の途中、空間のどこかからトゥワンギーなギターの音が、浮き上がるように聴こえてくるなど効果的に使用されていた。映像はなく、照明の効果も最小限なこのインスタレーションは、展覧会の中で、これまでのイーノの印象を持っていた人にも、はじめて体験するという人にも、どこか異質な印象を与えたのではなかろうか。

近年のイーノは「ジェネレイティヴ」というテーマで制作を行なっている。元々は1975年に発表された『Discreet Music』を発端とした、シンプルなフレーズの反復を基本に、そのループの長さの違いが、複雑なコンビネーションを生成するというコンセプトである。それは、たんなる反復ではなく、絶えず変化し、永遠に続く。また、作品はフェード・インではじまりフェード・アウトで終わる。レコードやCDなどのメディアに記録された作品は、その一部でしかなく、その前後にも音楽はあり続けているということを示唆している。ゆえに、通常のメディアではそもそも限界のあったこのコンセプトの問題を解消したのが、インスタレーションとして空間化することだった。『77 Million Paintings』は、映像にもそのコンセプトを適応したものとなった(そのタイトルは、使用されたイメージから生成される組み合わせの総数)。そして、もうひとつが、アプリケーション化であり、それによって音楽を身に纏うことができるという理想的なメディア環境を得て、「Bloom」や「Reflection」といった作品をチルヴァースとともに制作した。これまでのイーノのアイデアが、同時代のメディア環境によって最適化されていくように、その表現内容もアップデートされていく。そのことを強く感じたのが、新作の『Face to Face』だ。アイデアは、抽象的なイメージをランダムに組み合わせていく『77 Million Paintings』と基本的には同じものだが、それを人種や性別の異なる実在する21人の顔のイメージ(その中にはイーノの顔も含まれているというが、発見できなかった)をモチーフに、AIを使用して、それらをピクセル単位で組み合わせを変えていくことで、中間的な、実在しない人間のイメージが生成される。

一方でこの展覧会においても、イーノが強調していたのが、なにかメッセージをアピールするのではなく、むしろ思考をうながすための空間を提示するということである。アンビエント・ミュージックが、聴いてもいいし無視してもいい、というリスナーの自由意志を尊重するものであり、イーノのもうひとつの音楽シリーズであるシンキング・ミュージックを継承するものでもあるだろう。また、ジェネレイティヴ・ミュージックが、つねに観客の見ているものが変化しており、誰かが見ているものも誰かとつねに異なっている、というものであることを考えれば、イーノの表現の根幹にあるものが、人間をより自由にするためのものであることがわかるだろう。イーノは新作についても、「このアルバムは、何を信じてどう行動すべきかを伝えるためのプロパガンダではありません」と言っている。考えるきっかけとなる感情を共有するための手段として、たんにイーノの表現があるのであって、それからどうするかについては、私たち自身が決定するしかない。イーノがかつて語ったように、「アートは、楽しいことも辛いことも、“感情”を経験する安全な場所」であり、しかもそこからすぐに離れることができるからこそ、社会において有効に機能してきたのである。それはイーノの活動がどのように変わっても変わることのないスタンスであるにちがいない。

1975年にイーノは、12月に『Discreet Music』をリリースするのに先立って、9月にソロ3作目となる『Another Green World』を発表している。『Discreet Music』に収録された作品の録音は、『Another Green World』の録音の前後に行なわれている。そうした録音スケジュールからもうかがえることだが、このアルバムは、ポップ・ミュージックのフォーマットの中に実験的な要素が導入され、それが両立された奇跡的なアルバムであり、ミュージシャンに限らない多くの人々に影響を与えた作品として知られる。日本盤発売当時の邦題は『緑世界』だった。この47年前の作品が、半世紀近くも前に制作されながら、いまだに新鮮なものに感じるのも奇跡的ではあるが、新作の中にもまた、このイーノの作品からの反響が聴き取れる。アルバムのタイトルにもなっている表題曲は、A面の最後にひっそりと収録されている。これもまた、フェード・インで始まり、フェード・アウトで終わる、短い楽曲だ。CDになって、A B面をつなぐ幕間のような楽曲になっている。それは、どこか近づけば近づくほど遠ざかっていくような、どこか遠くにあるようにも、どこにもないものでもあるような、理想郷(どこにもない場所)としての緑世界を思わせた。当時の日本盤ライナーノーツを執筆していたのは阿木譲だったが、それは評論家としてのデビューであり、イーノについて書いたはじめての文章でもあったという。阿木はイーノにインタヴューするために英国まで赴いたことがあり、直接かかわりを持ってもいた。阿木によれば、イーノはアルバム制作当時「逃避」について考えていたという。ライナーから引用すれば、「人間が住みにくくなったこの地球を離れ、宇宙を探検して、ついに地球以外の住むことのできる惑星を発見するのだが、後でそれが地球であることがわかるというSFを読み、その格言にも似た物語に示唆され」た、のだという。それがタイトルの由来であり、そのモチーフとなっているのは、「もうひとつの緑世界」であるところの地球なのだ。

現在のイーノは、「狭まっていく不安定な未来について考え」ていて、この新作がそうした「感情」から生まれたものであると言っている。そして、このアルバム・タイトルは「世界が目まぐるしく変化し、その大部分が永遠に消え去ろうとしている」という現実的な認識から導かれたという。かつてイーノは、もうひとつの地球に目を向けた。そこには、どこか永遠に続くかのような透明感のあるサウンドが生み出された(それはいまだに未来を感じさせるものでもある)。しかし、この新作は、永遠に続くと思われた、いまある世界が、一瞬でちがうものに変わってしまい、そこにはもはや人間が含まれていない可能性さえあるような状況にたいする危機感を表出するものとして制作された。イーノはその自身の「感情」を通じて、リスナーとその経験や探求を共有したいと考えている。すべてが永遠に続くと思われた(いまもまだ思われている)世界が、ますますその未来を不安定なものにしている。では、どうすればいいのか、イーノは「簡潔に言えば、私たちは自然、文明、そして未来への希望に、再び恋に落ちる必要があるのです」と言う。かつては逃避する場所として「もうひとつの地球」を夢想したように、現実の地球を帰るべき場所として再認識すること。そして、「生命の驚くべきありえなさに再び魅了され、すでに失ったものに後悔や辱めを感じ、私たちが直面している挑戦と不透明な未来に爽快感を覚える」こと。それが「地球を救う唯一の希望」となる。それは、この永遠ということを想像することが困難になった現実を、一度は逃避した「もうひとつの緑世界」へと再生するべく、現実の、深刻な問題を抱えた地球に目を向けることなのである。(畠中実)

Photo by Cecily Eno

Text By Minoru Hatanaka

Brian Eno

FOREVERANDEVERNOMORE

LABEL : Opal Music / Universal Music

RELEASE DATE : 2022.10.14

購入はこちら

Tower Records / HMV / Amazon / Apple Music