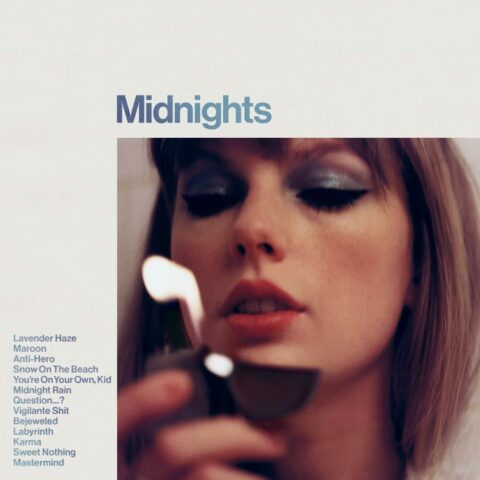

自己を見つめ、受容することの心地よさが滲むドリーム・ポップ

(木津毅)

ひとは真夜中にどんな風に音楽を聴くのだろう。フォークからポップへの回帰と言われるテイラー・スウィフトの『Midnights』は、しかし、多くのひとと同時に聴いて盛り上がるタイプのポップではなく、ひとり部屋でじっくりと聴くような、文字通りのベッドルーム・ポップである。ヘッドフォンをしてあまり大きくない音量で、あるいは夢のなかで……。

(フォルムとしては)カントリーからポップへ、そしてフォークからポップへと移ってきた彼女のディスコグラフィにおいて、『Midnights』のそれは『Red』や『1989』と意味合いが異なる。『Reputation』とはもっと違う。スーパー・ポップ・スターとしての彼女の現在を懸けて生み出されていたそれらの作品に比べ、『Midnights』には自身の過去を緩やかに受容する感覚がある。10代の頃から目まぐるしくキャリアを重ねてきた彼女もまた、サターンリターンを乗り越えて大人になった。真夜中に見る夢をモチーフにしたという本作だが、夢には記憶を整理する働きがあるとも言われる。だからこれは、彼女のごく個人的な過去の断片的な記憶や感傷を巡るアトモスフェリックなドリーム・ポップなのだ。

全編ジャック・アントノフとの共同作業により細やかでソフトなシンセ・サウンドが展開されるなか、とりわけ耳を引かれるのは多くの曲で聞こえてくる重力感を持った低くて長い音だ。スウィフトらしいやや言葉数の多いキャッチーなメロディが弾けようとも、ギミック的な効果音が挟まれようとも、底から支える安定した低音。だから総体として浮足立ったところがなく、ずいぶん落ち着いた印象を与える。曲調もモチーフもじつはけっこうヴァラエティに富んだアルバムなのだが、バラバラだと思わせない一定感があり、室内楽もシンセ・ポップもR&Bもダブステップも穏やかさのなかで共存させてみせる。

その穏やかさは、スウィフトが原盤権を巡る争いに巻きこまれたのちに「インディペンデント」での制作自体をモチベーションとした『folklore』『evermore』期を経たからこそ獲得したものだ。つまり、表現と人生を自分自身でコントロールしている感覚がここにはあり、そのことが心地よい自己受容と繋がっている。

だから、過去の恋愛の失敗も、ポップ・スターとしてのプレッシャーも、ときには恨みつらみさえも、ここでは深夜に聴き手に寄り添う優しいポップ・ソングとして差し出される。うまく自己像を結べないことの混乱を歌った「Anti-Hero」、あるいは自身に課された宿命を見つめる「Karma」と、ともすれば重くなりそうな主題を持ったナンバーこそがアルバム中もっとも軽やかな曲調になっていることによく表れているが、ごく個人的な――それこそ夜のベッドルームでしか顕れないような――心の動きを見せることに後ろめたさがなく、「カルマはわたしのボーイフレンド」とユーモアを効かせる余裕すらある。だからこそ、現在の恋人への感謝の念(「Lavender Haze」、「Mastermind」)にも自己肯定(「Bejeweled」)にも率直さが感じられる。取り繕ったところがないのだ。誰かと想いを通じ合わせることの美しさを海辺に降る雪になぞられた「Slow On The Beach」でのラナ・デル・レイとのサイケデリックな感覚のあるデュエットは間違いなく本作のハイライトで、自分の心のなかの暗い部分を見つめてきたふたりだからこそ得られた喜びと祝福のフィーリングがそこにはある。

匿名性と寓話性を高めたフォーク期を経て、あくまでテイラー・スウィフトという記名性を軸としたアルバムではあるのだが、華やかな脚光を浴びるポップ・スターだってベッドルームではひとりになるというシンプルな事実を本作は思い出させる。そこで見た悪夢も幻想も「わたし」を形作り、過去を整理し受け止めていくなかでわたしたちは朝を迎える覚悟を持てる。シンガーソングライターとしてまったくもって着実な成熟を続けるテイラー・スウィフトは、特別な誰かではなく、不安で孤独な夜に震えるひとりとしてこんなにも優しく温かいポップ・アルバムを作り上げたのだ。(木津毅)

空っぽになった穴を誰が埋めるのか?

(三船雅也)

“なぜ眠れないの?”と彼女は自分にそして僕らに問いかける。

“今夜こそが、どんな高みまで登っても、自分はひとりぼっちで、本当に孤独だと自覚する夜なのかもしれない”

バットマンの現れないGotham Cityで僕たちはどのように生きたらいいのか?ヒーローがいなくなってしまった世界で、僕たちは一体どうしたらいいのか?

開いた玉座に誰が座るのか?

民主主義が生み出したモンスター、僕たちがくらす民主主義の一つの化身。Mr.ドナルド・トランプがSNSとホワイトハウスという玉座から追い出され、(最近は戻ってきそうな気配もあるが)黒いコートをまといながらとても淋しい背中を見せヘリコプターで飛び去ったアメリカで。

コロナでボロボロになり喘ぐ人の裏側でテックジャイアント達は成長し化け物のように膨れ上がるアメリカで。

ポストコロナの気配が、光の見え始めた世界でおそらく日本以上に光を見ることすら難しい人が沢山生きている滅茶苦茶なアメリカで。

空っぽになった穴を誰が埋めるのか?

そんな空っぽな世界でポツリと浮かび上がったのはテイラー・スウィフトと言うポップスターが取り繕うことを少しづつやめ自分自身であろうと受け入れる、弱い弱いそして決意に満ちたひとりぼっちの人間の姿だった。

テイラーはキャリアの最初から優等生のいい子ちゃんだった。その“アメリカ的素行の良さ”が、白人的な社会で生き続ける融通の利かなさが、この数年の 怒涛のように価値観が変わりゆく社会でどれほど彼女自身を苦しめていたか。

ビリー・アイリッシュは“空っぽそのもの”を歌う。死を弄び。恋人の父親も誘惑する。新しい世代の価値観は、テイラーが抱えていた良い人間にならなくてはいけないなどと言うしがらみたいなものは全くなく、ビリーは自由にテイラーが抱えていたものを軽く飛び越えてしまう、怖いもの無しだ。

そんな優等生の彼女が新しい創作しようと模索し、導き出した答えは、ザ・ナショナルとボン・イヴェールとのコラボレーションだった、前作『Folklore』と『Evermore』、この彼女のキャリアで異色な対になる2作で切り開いた地平が、 このコロナ真っ只中の世界で素朴に響き渡ったのだ。

その2作で取り戻した自信が新しく彼女の心臓が脈打つかのように、新しいクリエイティヴに向かわせた。

みずみずしく自信に満ち溢れた、ポップスターの帰還。

僕たちはこの先眠れない夜を何度過ごすだろうか?

少なくとも、このめちゃくちゃな世界で彼女は帰ってきた。これが新しい形のポップ・ミュージックの、今一番ならされるべき1つの形なのかもしれない。(ROTH BART BARON/三船雅也)

関連記事

【FEATURE】

テイラー・スウィフト

個人と社会の繋がりに求める自己検証の歴史

オリジナル・アルバム・ガイド

http://turntokyo.com/features/taylor-swift-discguide/

【FEATURE】

テイラー・スウィフト

『foklore』が表出させるコミュニティ・ミュージックの必然

http://turntokyo.com/features/taylor-swift-folklore/

【FEATURE】

ジャック・アントノフ

未来のヒットが聴こえる

プロデュース・アルバム・ガイド

http://turntokyo.com/features/jack-antonoff-diskguide/