【未来は懐かしい】

Vol.59

貴き「普通のロックンロール」──定番からニッチまでを網羅したパブ・ロックの秀逸コンピレーション

「ロックンロール」という言葉は、特定の音楽フォルムを指すものである以上に、そこになにがしかの精神性を読み込もうとする向きによって、常にシリアスかつロマンチックな存在として神聖化されてきた。2000年代初頭に支持を広げたそのものずばり「ロックンロール・リバイバル」なる(当時のジャーナリズムによって設定された)懐かしいムーヴメントを思い出してみても、ロックの「理想的な初期形態」であるロックンロールやリズム&ブルースを反時代的な態度とともに称揚してみせる潮流の中には、「バック・トゥ・ベーシック」という題目だとか、ヴァナキュラーな表現形態への憧憬だとか、反メジャー、反スノビズム的な思想が渦巻いているのが常だった。しかし、そういう種々の原点回帰運動もまた、(あの「ロックンロール・リバイバル」がそうであったように)自身が遠ざけたはずの「産業の論理」にたやすく吸収されてしまったり、あるいはまた、一部のシーンに見られたように純粋主義的な志向が極まって、一度は再生したはずのヴァナキュラー性を自らの手で押し殺してしまうのもしばしばだった。

かように、ロックンロールとかリズム&ブルースの「基本」を奉じ、それを自らの表現として長く継続するという営みは、一般に想像されている以上にデリケートな行為なのだといえる。逆側から言えば、それほどまでにデリケートな営みだからこそ、一瞬のほとばしりのように繰り出される「ロックンロール的な表現」が珍しがられ、後年にわたって繰り返し愛好されてきたのだといえるかもしれない……しかし、こう書く行為自体が、なにやらことの本質を取り逃がしている気もする。

とまあ、何がいいたいのかといえば、「みんな、パブ・ロックのことを忘れてしまってはいないか?」という話なのだ。ロック・ミュージックの歩みを振り返ってみても、かつてのパブ・ロックほど虚飾や自己陶酔とは無縁にロックンロール〜リズム&ブルース的なるものを実践した例はないように思われるし、また反対に、過剰な純粋化の欲望からも逃れ得た例はないように思われるのだ。

ベテラン・ファンにはよく知られているように、パブ・ロックとは、1970年代初頭からロンドンを中心としたライヴサーキットで育まれ、1970年代後半に勃興するイギリスのパンク・ムーブメントの礎となったとされるジャンルである。が、のちのパンクがあからさまなまでの反権威主義的志向を持っていたのに比べると、遥かに地味で、(一部の例外を除いては)穏健で、見てくれもお世辞にも新奇とはいいがたいものだった。むしろ、徹頭徹尾、パブというアルコールが付きもののコミュニティに密接した気軽なパーティー・ミュージックであり、演奏される内容も、後のパンクやポスト・パンクの一部が鼻高々に実践したような高邁な「アート性」とは無縁だった。当然ながら(これも一部を除いて)メジャー音楽産業からの熱視線を集めたわけでもなく、同時代のハードロックやプログレッシブ・ロックに代表されるような進歩史観的な音楽観からももっとも遠くに位置するものだった(同時に、グラムロックの華美さともほぼ無縁だった)。彼ら(ここでは、演奏者、オーディエンス両方のことを言っている)が愛したのは、古いロックンロールであり、リズム&ブルースであり、10年前の自国クラブ・シーンを賑わしたビート・バンド風の音楽であり、アメリカ発のカントリー・ロックであり、ソウルであり、ファンクだった。そうしたシンプリシティ志向や、反大作主義的な姿勢、非メジャー的なネットワークが、結果的には下の世代におけるパンクの誕生を後押ししたのだといえる。このあたりの流れは、優れた音楽史家サイモン・マシューズによる著書『Before It Went Rotten: The Music That Rocked London’s Pubs 1972-1976』に詳しいので、興味があれば是非読んでみてほしい(乞翻訳!)。 つまり、パブ・ロックは、「普通」なのである。そして、その「普通」さこそが、今もなお、いや、今こそ余計に貴重だと思えるのである。サウンド面にも派手さはないし、飛び抜けたカリスマが君臨するシーンでもないし、メガヒットが生まれたわけでも、同時代のテディボーイのリバイバルや、後ネオ・ロカビリーのような確固とした「スタイル」を誇ったわけではない。だからといって、一口に「普通」といえども、後のインディー・カルチャーと結びついた「ノームコア」風の文化エリート意識とも程遠く、あくまで本来的な意味での普段着感覚にあふれている。

更に、実のところは、1970年代前半のパブで活動していたバンドを当時の音楽ジャーナリズムが「パブ・ロック」と呼び、ブリンズリー・シュウォーツのマネージャーを務め、スティッフ・レコードを設立したデイヴ・ロビンソンのような切れ者がそれを一個のムーブメントとして演出したがためにジャンル名として認識されているだけで、強固なネットワークや思想的な共同性で結ばれた運動体でもなかった。しかし、だからこそ、パブ・ロックは前後に例のないほど鮮やかかつバラエティ豊かに「原点回帰志向」を実践してみせることができた。この味わいは、一度魅力に取り憑かれると簡単には離れがたいものがある。それこそ、仕事終わりに飲む一杯のビールのように。

ここで、私なりに考える「はじめに聴くべきパブ・ロックの代表的バンド/シンガー」を挙げてみる。まずは、ドクター・フィールグッド、ブリンズリー・シュウォーツおよびニック・ロウやイアン・ゴムのソロ作、ロックパイル、デイヴ・エドモンズのソロ作、キルバーン&ザ・ハイロウズおよびイアン・デューリーとブロックヘッズの一連作、ダックスデラックス、エディ・アンド・ザ・ホッドロッズ、グレアム・パーカー、そして(初期の)エルヴィス・コステロあたりから聴いてみるのをオススメしたい……と書いたところで、現代の若いリスナーにとってそれらの固有名詞のほとんどはなんのこっちゃわからないかもしれないな、と考え直した。思えば、私がパブ・ロックの魅力に取りつかれた当時=1990年代末頃には、ミッシェル・ガン・エレファントというカリスマ的なバンドによる熱心な推薦があったわけだが、今はそういう大きな「入口」になってくれるような存在も見当たらない。となれば、ここは正攻法で、優れたコンピレーション・アルバムに助力を願おう。ストリーミング・サーヴィスの検索欄に上記バンド名を打ち込んで雑多な(そう、パブ・ロック系アーティストのレコード・リストは、えてして非常に雑多なのだ。それがまたいいところなのだけど)ディスコグラフィーの洪水に目眩を起こすよりも、ここは思い切って、(名門チェリーレッド傘下の)《Strawberry Records》発の大ヴォリューム3CDセット『Time! Gentlemen! Pub Rock Rhythm N Grooves – Classic Cuts & Rarities 1974-1982』を、先に紹介したサイモン・マシューズ執筆の付属ライナーノーツを読みながら聴くほうがよっぽど楽しいはずだ。

実際のところ、このセット、長年のパブ・ロック・ファンからすると「こんなのが欲しかった!」と声を上げたくなるようなものだ。

CD再発の黎明期から、上述の著名アーティストの各作や、《Stiff Records》や《Chiswick Records》など代表的なレーベルのタイトルのストレート・リイシューやシングル集の類はそれなりの点数に達していたし、名作『Hope & Anchor Front Row Festival』(ライブ・シーンとしてのパブ・ロックとその周辺の実態を知りたいのなら、これと続編の『The London R&B Sessions』を聴くことをおすすめする)をはじめ、重要なV.A.作品もそれなりにリイシューされてきた。当然ながらこのセットにも、ブリンズリー・シュウォーツやドクター・フィールグッド、ニック・ロウ、イアン・ゴム、デイヴ・エドモンズ、エルヴィス・コステロ、グレアム・パーカー、フランキー・ミラー、ルーガレイター、レコーズ、スティーヴ・ギボンズ・バンド、パイレーツ、タイラ・ギャング、クランシー、カーサル・フライヤーズ、ナイン・ビロウ・ゼロ、ミッキー・ジャップ、チリ・ウィリー・アンド・ザ・レッド・ホット・ペッパーズ、ミール・チケット、ウィルコ・ジョンソン、ビショップス、エディ・アンド・ザ・ホッドロッズ、インメイツ、ココモ、ファビュラス・プードルズ、ギャレント・ワトキンス等の大物(?)の録音が収録されているが、各アクトの代表曲とされているものは(一部を除き)極力避けられ、あまり注目されることのないレパートリーや、入手困難な曲が優先的に選ばれているのが、なんともヒネリが効いている。

他方で、ノー・ダイス、レッド・ビーンズ・アンド・ライス、ボギー・ボーイズ、クロマティックス、ライブ・ワイヤー、スプリット・リヴィット、ストレート・エイト、スターリー・アイド・アンド・ラフィング、ロール・アップス、レイトン・バザーズ、レムス・ダウン・ブルーバード、ブラスト・ファーナス・アンド・ザ・ヒートウェーブス、ドッグウォッチ、ウィールウィンド、スプロッジネッサバウンズ、イーストサイド・バンド、ソアスロート、ブレッド・マーヴィン&ザ・サンダーヴォルツ、ジョン・ポッター、ザ・リトル・ルースターズ、モーター・ボーイズ・モーター、ウォーム・ジェッツ、スティーヴ・フッカー・バンド、ロリー・マクロード等々……膨大な量のマイナー・バンドやオブスキュアなミュージシャンの名が並んでいるのも見逃せない。個人的にも、本セットで始めて名前を聞くバンドも少なくなく、パブ・ロック・シーンとその周辺の裾野の広さに改めて驚かされた次第だ。

加えて、厳密なカテゴライズが難しいというパブ・ロックの性質を逆手に取るように、パンク〜ネオ・モッズ系をはじめとして、ブルース・ロック系のベテランや、ビートバンドの生き残り組、果ては一部のモダンポップ〜ニュー・ウェイブ系のアーティストによる曲が含まれているのが面白い。更には、ブルースやトラッド・ジャズ、トラッド・フォーク、スキッフル、ファンク、レゲエ等、UK音楽文化の歴史に様々な形で花開いた各シーンとの混交ぶりも、「原点回帰」を主要なトーンとしつつも雑食性を拒むことのなかったパブ・ロック文化の面白さだったと再確認できる仕組みだ。

このCDセットは、もしかすると、パブ・ロックというジャンル概念に今回初めて触れるリスナーにとっては、一聴するとまったく統一感がなく、ハチャメチャな内容に感じられるかもしれない。しかし、かつて英国のロック・ジャーナリズムやデイヴ・ロビンソンらの業界人、何よりも日々パブに馳せ参じる客たちがおそらく感じ取っていたであう通り、ここには確実にある共通した味わいが溶け込んでいる。それは、「普通のロックンロール」に対する、わざわざそれを口にして喧伝して回るまでもないくらいに自然な形で共有された愛着だ。この、幸せに満ちた「普通さ」の魅力を、是非とも心ゆくまで味わって欲しい。ここには、日々ポップ・ミュージックの現状と行く末について憂いたりかしましく論じたりしている(私を含めた)現代の「音楽好き」たちがつい取りこぼしてしまいがちな、日常音楽としてのロックの可能性が、はちきれんばかりに詰まっている。(柴崎祐二)

Text By Yuji Shibasaki

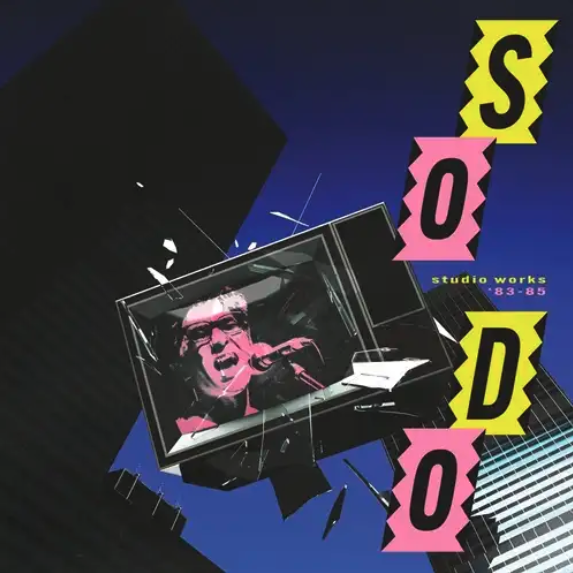

SO-DO

『Time! Gentlemen! Pub Rock Rhythm N Grooves – Classic Cuts & Rarities 1974-1982』

2025年 / Strawberry

購入はこちら

disk union