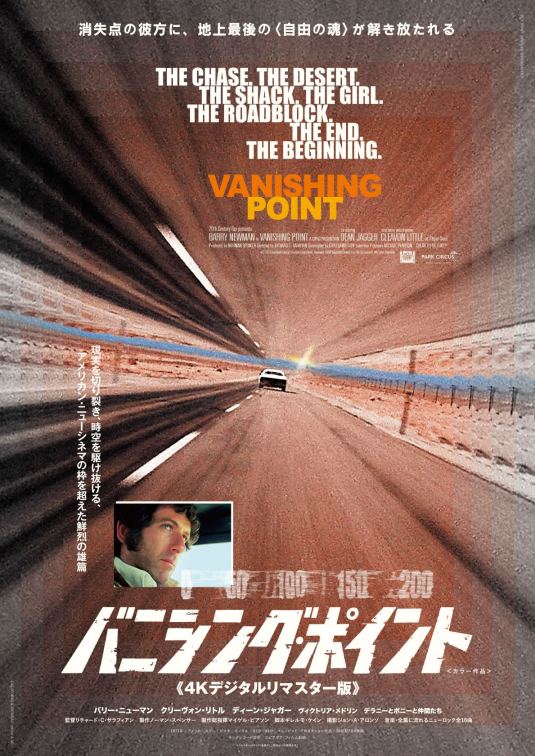

映画『バニシング・ポイント』4Kデジタルリマスター版

魂の行方と消失点を追い求めて

地平線の存在を無視できない。かつて若きスティーヴン・スピルバーグがジョン・フォードから映画の絵における地平線の位置について教えを授かった有名な逸話が、新作『フェイブルマンズ』(2023年)に驚くような形で挿入されたことは記憶に新しい。その後、スピルバーグが『激突!(原題:Duel)』(1971年)や『続・激突!/カージャック(原題:The Sugarland Express)』(1974年)をはじめとする自作において、アメリカの広大な景色の中で、地平線を美しく収めたのは言うまでも無い。だが、そんな映画史における地平線についての最も有名で重要なエピソードを出すまでもなく、的確なカメラと奥行きで、広大な景色が撮られた絵を目の前にすれば、我々は地平線の存在を意識するしかない。それは、本来平面的なスクリーンに対し、できるだけ遠くを見つめようとする行為でもある。

映画が始まってすぐ、 消失点<バニシング・ポイント>というタイトルが静かに現れる。カメラが辺りをゆっくりと回り始め、最終的には、長く続く道の向こう側を見つめる。映画は物語の終わりから始まるが、そこに無限が湛えられていることを信じたくなるような、あまりにも美しい幕開けだ。

© 1971 Twentieth Century Fox Film Corporation. Renewed. 1999 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.

リチャード・C・サラフィアンの手によって1971年に産み落とされた映画『バニシング・ポイント』が、3月3日から4Kデジタルリマスター版として、リバイバル公開されている。クリアな映像と音響で再びスクリーンにその姿を表す本作は、アメリカン・ニューシネマの代表作の一本として未だ語り継がれる。60年代末から、70年代半ばまでの、非常に短いとも言えるこのムーヴメントは、社会への反動性や、逸脱を、刹那的かつ悲観的な視座で捉えた。それらはまさに、目まぐるしく過激にその姿を晒し、残り香を残しながらも、消えていく。そのことは、主にベトナム戦争を発端とした反体制運動、ヒッピー・ムーヴメントの盛り上がりと下火に強く影響されている。社会への怒りと抑圧されていた欲望の解放。反動的、または逃避的快楽としてのセックス、ドラッグ、ロックンロール。ジャーナリズムと暴力。騒々しさと絶望。多くのキーワードをこの潮流に論うことができるが、その中に“道”を並べるべきだろう。その象徴として、『バニシング・ポイント』はあまりに適している。

あたりの景色を掻き消し、たちまち消えていくような、勢いよく舞う砂埃は、この映画の主人公である、コワルスキーという男の人生に似ている。そんな彼の2日間の物語から、『俺たちに明日はない(原題:Bonnie and Clyde)』(1967年)『ダーティ・メリー/クレイジーラリー』(1974年)、そして前述した『続・激突!/カージャック』など、社会や権力から逃走を図り、突き進む、ニューシネマのロードムービーの数々を思い出してみる。しかし、消失点に向かって突き進むこの映画は、それらの作品以上にストイックであると言えるかもしれない。男は何も語らずに、時折人生を回想しながら(シーンは不規則に唐突に挟まれる)、車を走らせるのみである。その映画としての寡黙さは、寧ろ車を走らせる行為そのものの神聖さを強調する。理由や感情説明を排した、純粋無垢な、もはや生物的本能とでも表現できそうな走行。『バニシング・ポイント』におけるハイウェイは人生であり、車を走らせるという行為はそのまま生きることを意味するだろう。その時、この映画が描いているのは死ではなく生であることを確認する。

© 1971 Twentieth Century Fox Film Corporation. Renewed. 1999 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.

99分のこのドライブには、盲目のラジオDJ、スーパー・ソウルというガイド役がいる。作品においては、孤独なドライバーを見つめる人々の代弁者とでも言えるだろう。彼が流すナンバーは、ほとんどがこの映画のために書き下ろされた楽曲である。轟くエンジン音にかぶさる、陽気で刹那的なロックナンバーの数々。それは、時に感傷的に、時に生命力を与えるように、コワルスキーの消失点までの旅を彩る。

その中で、ラストに流れるキム&デイブ「Nobody Knows」は、この映画の結末を魂の解放と表現する。近年、社会構造や抑圧への怒りに溢れる作品がこれほどまでに多いにも関わらず、ある種の逃避や反抗の不可能性をシビアに写した映画に溢れているような気がするが、どうだろう。連想させるところで言えば、ニューシネマ期の作品へのオマージュに溢れた映画『ベイビー・ドライバー』(2017年)のあまりにも優等生的なラスト。また例えば、現代的なイシューとして、格差社会を辛辣に映すいくつかの作品においても、そこで描かれるのは、そこから逃れることのできない不可能性、絶望感である。そこでは、資本主義の鎖の存在を只々クリアにされ、あとは、お互い違う階層の、思想の人々への侮蔑に終始。もちろん例外的な作品も存在するが、そういった“現代的なエンターテイメント”に辟易する感覚を持っているのは自分だけだろうか。

© 1971 Twentieth Century Fox Film Corporation. Renewed. 1999 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.

例えば90年代に、プライマル・スクリームのボビー・ギレスピーは、その混沌、抑圧にまみれた世界、景色からの逸脱、解放への欲望に感化された。「Loaded」では、ニューシネマのロードムービーに含まれる『イージー・ライダー』(1969年)に影響を与えた『ワイルド・エンジェル』(1966年)におけるピーター・フォンダの自由についてのスピーチをサンプリング。その後、まさしく『Vanishing Point』(1997年)というタイトルをアルバムに引用し、「Kowalski」という曲で、劇中台詞をサンプリングするに至る。これらのサンプリング、インスパイアによる完成品は、当時の映画の、道を突き進む魂たちの、屈託なき生の感覚、自由の感覚を強調するものではなかっただろうか。

現代には魂の解放が足りない。少なくとも消失点に向かってアクセルを踏む行為が不足しているのではないか。それは死ぬことではなく、本能的に、本来的に生きることである。危険なことに、そこにある種のロマンティシズムを見出していないかと問い詰められれば、否定はできないかもしれない。しかし少なくとも、チャレンジャーが走る姿に、黒い煙に、舞う砂埃に、踏まれるアクセルに、地平線に、身を乗り出すことがあったとしたら、それはあなたが、いわばこの“諦念の時代”に染まりきっていないことを意味するのではないだろうか。(市川タツキ)

Text By Tatsuki Ichikawa

『バニシング・ポイント』

3/3(金)よりシネマート新宿、ヒューマントラストシネマ有楽町ほか全国順次ロードショー

監督:リチャード・C・サラフィアン

提供:キングレコード

配給:コピアポア・フィルム

記事内画像:© 1971 Twentieth Century Fox Film Corporation. Renewed. 1999 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.

公式サイト