TURNが選ぶ2010年代を代表する100枚のアルバム

10年代は、音楽ジャンル、地域やコミュニティ、時代が、あるいはもっと大きな枠で音楽、ドラマ、映画、コメディなどあらゆるカルチャーがよりクリアにクロスオーバーし合ったディケイドだった。音楽作品の驚くようなジャンルの折衷の数々は勿論のこと、ポップ・カルチャーが、この激しく混沌とした社会の変動は言わずもがな、互いのカルチャーのフィールドで起きていることにも強く触発され、参照し合いながら進化を繰り返して来た。盛んにクロスオーバーを遂げた作品たちは、遠く離れた場所や異なる時代とも繋がりながら私たちに新しい発見や視点をもたらすという、ポップ・カルチャーの一つの醍醐味をダイナミックに実感させてくれた。無論、最新のポップ・ミュージックと同時に最新の映画やドラマ、コメディも追いかけて来た私たちも、そんな状況の中心に常にいただろう。これは偏に、ストリーミングを始めとした新たなテクノロジーや産業の構造の変化によって可能になった部分もある。けれど根底にはいつも、そんな動きを自発的に、勇気を以て起こした、この記事でもこれからフィーチャーされる数々のアーティストをはじめとする個人の力があった。

例えば、ブラック・ライブス・マターやLGBTQ+の権利の拡がりといった動きに呼応した作品たちは、緩やかに連帯をしながら今まで掬い取られなかった個人の声も拾い上げた。自分の出自に深く向き合った作品たちは、それぞれパーソナルな試みでありながらも、たくさんのジャンルをブレンドしたサウンドに乗せて歌うことで、驚きを与え、忘れかけられていた偉大な先人たちが築いた歴史を炙り出したりもした。歴史の脇役として扱われてきた者たちにもスポットライトや新たな居場所を与えた。

勿論、社会に対してコンシャスになることはたった一つの選択肢ではなかった。始めから終わりまでパーソナルで内に閉ざして聴こえる作品ほど私たちに刺激を与え、アーティストの想像を超えて影響力を持っていた。発表されたばかりの曲のリリックは歌詞解析サイトGeniusに掲載され、私たちはそれを読み込み、解析し、アーティストそれぞれのパーソナルなストーリーを共有した。#MeTooムーブメントや移民のルーツを持つアーティストの作品が代表するように、「自分の物語を自分なりに語っていいんだ」と聴き手を鼓舞し、私たちに次のバトンを渡しもした。

同時に10年代は、アーティストの意図を超えて、全ての表現が、彼ら彼女たちの言動がポリティカルな文脈で汲み取られた時代でもあったし、時にそれは私たちを疲弊させもした。特に10年代後半のポップ・カルチャーの多くには「ヒーリング」や「セルフケア」といったテーマが通底していたが、そこでも常に個のストーリーを起点にした作品が、私たちのセラピーになっていただろう。

最も、ここに紹介する100枚には、あらゆるコミュニティに分散していた個の結集によって出来上がった素晴らしい作品がたくさんある。強調すべきは、それが誰もが名前を知るビッグ・アーティストからインディで地道に活動するアーティストの作品にまで共通していたこと。総じて、10年代は連帯を通して個の力が大きな影響力を持つようになった時代だと思うのだ。

今日も私たちはSNSで何かを発信し、誰かの発言に喜び、怒りを感じたり、憂鬱になったりする。繋がりも孤独も、コインの表裏のような関係だった。そんな日常は10年後、20年後とも地続きだろう。その頃から見ても「Paved The Way(道を切り拓いた)」と思えるはずの作品がたくさんある。是非楽しんで読んでほしい。(山本大地)

100

Mac DeMarco

Salad Days

2014

すっかりひょうきんなキャラクターが定着した彼。しかし独特の浮遊感はルーズではあっても逃避的ではなく、ドリーム・ポップというよりインディー・フォークの定義を拡げた人物だったのだなと今思う。(吉田紗柚季)

■Spotifyで聴く

99

Beirut

The Rip Tide

2011

東欧ジプシー音楽を取り入れた独自路線ながら、この3作目にはシャロン・ヴァン・エッテンらも参加。ザック・コンドンがUSインディー勢の歴史の一端をちゃんと担っていることに気づかされる。(岡村詩野)

■Spotifyで聴く

98

St. Vincent

Strange Mercy

2011

縦横無尽に蠢き、跳ね回るギター・プレイを提示。フォーマット化が進んだインディー・ロックを尻目に、アヴァンギャルドな指向性をも内包した芳醇なサウンドは、次代のギター・スターの登場を告げた。(尾野泰幸)

■Spotifyで聴く

97

XXXTentacion

17

2017

エモ・ラップの象徴のひとりとして今後語り継がれるであろう彼の分岐点となる本作は、もちろん内省的ではあるが、同時にソングライターとしての才も遺憾無く発揮されている。いなくなるのが、あまりに早過ぎた。(高久大輝)

■Spotifyで聴く

96

民謡クルセイダーズ

エコーズ・オブ・ジャパン

2017

ワールドミュージックは有難がれど、日本人にこそ無視されてきた民謡。ラテン音楽のアレンジとビートに包むことで、その潜在的なパワーと”日本”を再発見させた重要作。海外からの引き合いも絶えない。(井草七海)

■Spotifyで聴く

95

Khruanbin

Con Todo El Mundo

2018

恐らくは一過性のブームだろう。ただ、タイファンクや中東ポップに着眼しソウルやブルーズのフィーリングとブレンドするという発想は、アメリカ中心的なポップ観においては、まさしくコロンブスの卵だ。(井草七海)

■Spotifyで聴く

94

Dave

Psychodrama

2019

憂げなフロウとウィットに富んだリリックで成り上がったDave。ハードな半生がサイコドラマ形式(演劇を用いた心理療法)で11曲に凝縮されている。ラップで表現することの必然性を感じる傑作。(米澤慎太朗)

■Spotifyで聴く

93

SZA

ctrl

2017

20代の明け透けな感情が綴られた本作で、SZAは世代を代表するシンガーの一人に。そのユニークな歌声を聴きながら口ずさむとき、あなたの中のSZAはジンとタコスを片手に夜の寝室で語りかけてくる。(奧田翔)

■Spotifyで聴く

92

シャムキャッツ

AFTER HOURS

2014

一人ひとりの生活を丹念に描写することで震災以降の空気感を浮き彫りにした革新的なソングライティングと、色彩豊かで立体的なサウンドの両面で、インディーミュージックの新たな基準を確立した。(ドリーミー刑事)

■Spotifyで聴く

91

Paul Simon

Stranger to Stranger

2016

ゴスペルやアフロへの年季の入ったアプローチのみならずトロピカル・ベースのクラップ!クラップ!とも手を組む柔軟性。新旧東西様々なリズミック・フォークロアを聴かせるベテランの「粋」がここに。(岡村詩野)

■Spotifyで聴く

90

goat

NEW GAMES

2013

複数のリズムの秩序を単線上に絡み合わせ、徐々に時間軸を捻じ曲げていく異形のダンス・ミュージック。大阪拠点のコンポーザーの日野浩志郎は「GEIST」などのプロジェクトで活動の場を広げている。(坂本哲哉)

■Apple Musicで聴く

89

Wilco

Ode to Joy

2019

静謐さで奥行きあるサウンドに乗せ、憂鬱に愛を謳う歓喜の歌。骨太なドラムの奥で細かく精緻に響き合う楽器ひとつひとつの音色が本当に美しい。バンドという形式の表現に限界はまだ無いかもと思わせる。(冨永啓仁)

■Spotifyで聴く

88

イ・ラン

神様ごっこ

2016

過去に残してきた愛や悲しみを一つ残らず拾い上げるような彼女の歌は、どこまでも私的であるからこそ鋭く社会を見据えている。その姿勢こそが、同世代の日本の歌い手達を力強く鼓舞しているのだろう。(吉田紗柚季)

■Spotifyで聴く

87

食品まつり

shokuhin

2012

ミニマルなビートの反復、ノスタルジックなシンセやインダストリアルなサンプリングが交差。ジャパニーズ・アンビエントも連想させるオリエンタルの最新形はアンダーグラウンドから世界へと伝播した。(加藤孔紀)

■Spotifyで聴く

86

Oneohtrix Point Never

Age Of

2018

ヴォーカリストの声を切り刻み曲を途中で止め、安堵を覚えるような旋律をノイズで覆う。機械音の冷たさと人の持つ温かみを巧みに使い分けるダニエル・ロパティン。音で期待を裏切ることは既存の価値観に捕らわれることへの警告か。(杢谷えり)

■Spotifyで聴く

85

Jonny Greenwood

Inherent Vice

2014

トマス・ピンチョン原作、PTA監督映画のサントラが《Nonesuch》から発売される快挙。「レディオヘッドのギタリスト」とは異なる知的な作曲家としてのジョニーの仕事は今後さらに評価されていくはず。(岡村詩野)

■Spotifyで聴く

84

Noname

Telefone

2016

才能集まるシカゴから、ポエトリー的要素を取り入れた仕上がりで新たな風を吹かせたNonameのデビュー作。全編を通じて穏やかなビートが、抽象的な表現でライムする彼女の声を引き立たせる。(奧田翔)

■Spotifyで聴く

83

Travis Scott

ASTROWORLD

2018

テーム・インパラも参加し爆音で鳴るこのサイケデリックなトラップ・サウンドに映し出されるのは1人の人間の成長と憂い。そこにあるアンビバレンスはこのディケイドの終盤を無意識に描いているような気さえする。(高久大輝)

■Spotifyで聴く

82

Sophie

Oil of Every Pearl’s Un-Insides

2017

プラスチックな質感のシンセや加工されたスネアとは対照的に、「なりたい自分になれる」と歌われる本作。視覚文化・広告文化への皮肉とも、トランスウーマンである自身の切実なメッセージともとれる。(米澤慎太朗)

■Spotifyで聴く

81

Four Tet

There Is Love In You

2010

躍動感あるジャズのサンプリングと静謐なエレクトロニカの融合で、10年代ビート・ミュージックの幕開けに。イギリスから遠く離れた、フライング・ロータスら同年のLAビートの萌芽とも呼応するよう。(加藤孔紀)

■Spotifyで聴く

80

King Krule

The Ooz

2017

チェット・ベイカーへの傾倒、ジャズの持つウェット感、ヒップ・ホップのノリ、ポスト・ロックのナイーブさ、伝統を大事にしながらも組み合わせで聴かせる新しい音。2010年代英国の音楽クリエイターの王者にふさわしい1枚。(杢谷えり)

■Spotifyで聴く

79

Sharon Van Etten

Tramp

2012

10年代インディーの核、ジャスティン・ヴァーノン、アーロン・デスナーらとの邂逅が音響面での拡張に貢献。バランスよく配置されたアコースティック/バンド・サウンドと、静謐で美しい歌声が響く。(尾野泰幸)

■Spotifyで聴く

78

DJ Koze

Knock Knock

2018

全体的にレイドバックした印象を受けるサウンドは多彩なゲストと共に様々なジャンルを跨ぎ、全てのリスナーの心の戸をやさしくノックする。その先に広がるのは、あなたを魂ごと肯定するダンスフロアだ。(高久大輝)

■Spotifyで聴く

77

Kelsey Lu

Blood

2019

チェロを用いてポスト・クラシカルやアンビエント、ダンス・ミュージックからなる実験的なサウンドを生みながらも、楽曲の中心には歌声を置く。シンガー・ソング・ライターの新たな形を提示した。(加藤孔紀)

■Spotifyで聴く

76

Rihanna

Anti

2016

世紀を代表するメガ・スターでありながら、自身を代表するアルバムが一つもなかった、不遇の女王の初の傑作。金属的なダンスホールからレトロチックなR&Bまで、サウンドは分裂気味。だが、そのアンダー・コンストラクションな質感ゆえに、モダンな一作になった。(坂内優太)

■Spotifyで聴く

75

Jamila Woods

HEAVN

2016

混迷の時代の中で、歳のわりに老成したジャミーラの歌声は力強く響く。鏡に付箋を貼って自らを鼓舞する彼女は、黒人女性としてのプライドや自分自身への誇りを歌い、聴く者をもインスパイアする。(奧田翔)

■Spotifyで聴く

74

Alabama Shakes

Sound & Color

2015

地元アメリカ南部の土着の音楽を、恐ろしくハイファイに解釈・再構築。その驚異とともに確かに共存する、ソングライティング、ヴォーカルのいなたさ。紛れもないルーツミュージックへの愛ゆえの怪作だ。(井草七海)

■Spotifyで聴く

73

ROTH BART BARON

ロットバルトバロンの氷河期

2014

子どものようなまなざしと壮大な音楽性に宿る無邪気な野性で、現実世界の欺瞞を炙り出した。まだ儚げな本作だが、以降は生命力を蓄えながら現代のロックのあるべき姿を求め続けているバンドの原点だ。(井草七海)

■Spotifyで聴く

72

FKA Twigs

LP1

2014

アルカのプロデュースによるダークなエレクトロサウンドと神秘的なヴォーカルは艶かしさと先鋭さを兼ね備え、表現者としての底力と独自性を見せつけた。ポスト・ビョークの名を恣にしたデビュー作。(井草七海)

■Spotifyで聴く

71

in the blue shirts

Sensation of Blueness

2016

関西に拠点を置くトラックメイカーのデビュー作。意味があるようでない彼のボーカル・エディットは、音楽だから捉えられる“何か”を、言葉にした時に抜け落ちてしまう“何か”を表現しているようだ。(杉山慧)

■Spotifyで聴く

70

Danny Brown

Old

2013

ブログ時代の風雲児は、本作でもインパクト大のパンチラインを吐き散らかす。オーセンティック/エクスペリメンタルなビートの両方に乗り、シリアス/ファニーな面の両方を余すところなく見せつける。(奧田翔)

■Spotifyで聴く

69

青葉市子

qp

2018

怪物のような悪意が跋扈する俗界と対を成す、研ぎ澄まされたギターと声だけで作り上げられた完璧な聖域。穢れを拒む清冽さを湛える一方、来る者すべてを受け入れるシェルターのような強さがある。(ドリーミー刑事)

■Spotifyで聴く

68

Angel Olsen

My Woman

2016

生身のソングライティング、こんがらがった自意識を解きほぐすリリック、そして変幻自在な声色を操る圧巻の歌声が成す完璧な三角形。女性、フォーク…といった枠組みを飛び越えた、最高峰のSSW作品。(井草七海)

■Spotifyで聴く

67

Fleet Foxes

Helplessness Blues

2011

より洗練されたアレンジに、時を超越して人がちっぽけに感じるような分厚い音像。歌われる無力感(helplessness)との葛藤は、当時震災から間もないあの時期の空気と確実にリンクしていた。(冨永啓仁)

■Spotifyで聴く

66

王舟

Big fish

2019

フォークやカントリーを出発点に、エレクトロニカやミニマルなビートを融合させた2019年作。コーラスとバンドアンサンブルのミックスが美しく、弾き語りという密室に幾層ものサウンドを織り込んだ。(加藤孔紀)

■Spotifyで聴く

65

空間現代

空間現代2

2012

現在は京都でライヴ・ハウス『外』の運営もする3ピース。この2作目で、硬く切れのある音をバンド・アンサンブルの中で仕上げていく集中力がとうとう最高潮に達していることに改めて気づかされる。(岡村詩野)

■Spotifyで聴く

64

Robyn

Body Talk

2010

10年代のエレクトロ・ポップの一つの指標となった一枚。失恋ディスコ曲「Dancing On My Own」はいまなら「thank u, next」と並べて聴きたいセルフケア・アンセムだ。(山本大地)

■Spotifyで聴く

63

Big Thief

U.F.O.F.

2019

アンビエント、ノイズなど多様な音像を纏め上げた表現力に脱帽。エイドリアン・レンカーの淡い陽光のような歌声が導く本作で、彼らは同時代インディー・バンド最大級の批評的成功を手にした。(尾野泰幸)

■Spotifyで聴く

62

Cate Le Bon

Reward

2019

グリフ・リース周辺での活動が注目され始めた2010年代。ウェールズから米西海岸に移住しカート・ヴァイルらUS勢を迎えて制作したこの5作目で、優雅なアート・パンクのような作風を結実させた。(岡村詩野)

■Spotifyで聴く

61

コーネリアス

Mellow Waves

2017

メランコリックでありながら整理の行き届いた音像に、坂本慎太郎による2曲の詞の絶妙な温度感が光る。極度に淡白なギターやオブスキュアなシンセは、すでに今後の指針の一つになりつつある気がする。(吉田紗柚季)

■Spotifyで聴く

60

D’Angelo & The Vanguard

Black Messiah

2014

ヒップホップの潮流を担った男の14年ぶりの作品は、歌や楽器の研鑽による表現の到達点。J・ディラを追い求めたクリス・デイヴ、今は亡きロイ・ハーグローヴら珠玉の演奏家が結集したことも象徴的。(加藤孔紀)

■Spotifyで聴く

59

5lack

KESHIKI

2018

常に背負い込んだ責任と音楽の享楽の狭間で、移りゆく眼前の世界と対峙する5lackが、本作では今を生きる若者たちへと語りかける。“自分自身で決めな、じゃなきゃ無意味さ”。未来の景色は、自分で選ぶのだ。(高久大輝)

■Spotifyで聴く

58

Julien Baker

Turn Out The lights

2017

SNS時代にコミュニケーションの苦しさを叫び、ヒップホップやダンスミュージックの隆盛と逆行するようにビートは用いず力強くギターを鳴らした。時代との距離がありながら輝く姿に目が離せなかった。(加藤孔紀)

■Spotifyで聴く

57

Thundercat

Drunk

2017

超絶技巧を持ったベーシストから、トータリティのある表現者へと一皮剥けた感のある3作目。様々なジャンルが溶け合ったメロウで煌びやかなサウンドは、近年のヨット・ロックの再評価ともリンクしている。(坂本哲哉)

■Spotifyで聴く

56

Haim

Days Are Gone

2013

ロックバンドのサウンドでありながら西海岸に端を発するビート・ミュージックも感じさせる。ハイム3姉妹のギターとベースとコーラスが、ドラムと絡み合う小気味よいビートはその存在を決定付けた。(加藤孔紀)

■Spotifyで聴く

55

サニーデイサービス

Popcorn Ballads

2017

25曲・100分。エッジーなサウンドで「戦時下の恋人たち」をテーマに構築した壮大な物語は『1984』の予言が的中しつつある10年代と共鳴。斬新なリリース方法も含めた創造性に驚嘆。(ドリーミー刑事)

■Spotifyで聴く

54

Blood Orange

Cupid Deluxe

2013

オールドスクール、ファンク、ニューウェーヴ、グライムを経た、正に無国籍インディR&B。昂然と立つドラァグクイーンはイギリス育ちの流浪作家デヴ・ハインズがNYで見た多様性の湧活そのものなのかもしれない。(Si_Aerts)

■Spotifyで聴く

53

Bibio

Ribbons

2019

ケルト民謡を思わせるトラッドな作風を探究した本作。その歌心は、トラックメイカーが存在感を強めたこの時代にこそ重みを増した。そして、あの古ぼけたギターサウンドは今やノスタルジーの代名詞にも。(井草七海)

■Spotifyで聴く

52

Yerin Baek

Our Love Is Great

2019

シティポップやローファイ・ヒップホップを取り入れながらも、聴き手を優しく包み込む歌声、プロダクションが、時代や文脈を超越し、未来を聴かせる。華やかで忙しないK-POPの中にあって、彼女しか咲かせられない魔法の花だ。(山本大地)

■Spotifyで聴く

51

Mocky

Key Change

2015

各国を渡る旅人モッキーはロサンゼルスに辿り着くや、現地のミュージシャンを招き生楽器の演奏を再探求。参加した若き演奏家らは10年代後半に才能が開花、モッキーの高いプロデュース力も実感する。(加藤孔紀)

■Spotifyで聴く

50

Tame Impala

Currents

2015

もしもデビュー当時のまま、1960年代的なサイケデリック・ロックを続けていたのならカルト的人気にとどまっていただろう。だが本作は、カイリー・ミノーグのような80年代ポップス的多幸感溢れる心地よい音の空間に、DJ的なスクラッチ、EDMやハード・ロック的な音もスパイスとして加えている。初期のサイケ路線を残しつつ、ポップスへの傾倒を与え、クラブでかかっても違和感ない緩急ある展開…だからこそ彼らは2010年代を代表するバンドになったのだ。(杢谷えり)

49

Lorde

Melodrama

2017

斜に構えるようなミニマムな音と批判的なリリックを武器に『Royals』で世界を制して約4年。大人への成長過程、とりわけ恋愛で味わう高揚感や孤独感をジェットコースターのように行ったり来たりしながら生々しく歌った劇的な41分。何よりジャック・アントノフと作り上げた優しく、親密なトーンのプロダクションは、私たちの強さも弱さも包み込んでくれた。この作品なしにジャックはラナ・デル・レイとの傑作を産み出せなかったはず。(山本大地)

48

Rosalia

El Mal Querer

2018

非英語圏音楽のメインストリーム進出、フラメンコの現代ポップアート化。ロザリアが10年代後半に起こした功績は他に類を見ないほどだ。しかし、語られるべきはそうした彼女の成功の軌跡よりも本作における作品性の高さだろう。身に染み付いたパルマと低音、歴史の引用。陰鬱とした空気や浮遊感はジェイムス・ブレイクのそれか。最も、10年代を生き抜く一女性の視点で書かれた言葉だったからこそ多くの人を鼓舞したのだろう。(Si_Aerts)

47

Leonard Cohen

You Want It Darker

2016

約半世紀以上に渡り、人間の持つ垢や傷みなどを艶めかしくも静謐に表現してきた男。その歌世界はジョニー・キャッシュのドス黒さに匹敵する漆黒の美しさを放っている。数々のフォロワーを産んできたカナダの詩人の生前最後の作品。太く低く重い歌声に女性コーラスが絡みつく様子はセクシャルでしかなく、そこから醸し出される煩悩に思わず目眩を起こす。2016年、10月の本作発表を確認するかのように11月7日に82歳で逝去。(岡村詩野)

46

坂本慎太郎

ナマで踊ろう

2014

「人類滅亡後の地球」という不穏極まりないテーマとは裏腹に、全編にフィーチャーされたスティールギターやバンジョーはエキゾチックなラウンジミュージックの趣きすら漂わせる。その大きなギャップに潜むリアルな狂気に戦慄するが、本当に恐ろしいのは、わずか4年前に彼が描いた想像上のディストピアをあっという間に追い越そうとする現実世界に他ならない。時を経るごとに黙示録のような存在感を増す問題作。(ドリーミー刑事)

45

David Byrne

American Utopia

2018

演劇パフォーマンスを収めた2019年発表のライヴ盤『American Utopia On Broadway』。さらに、近年バーンが立ち上げたメディア『Reasons To Be Cheerful』。それらを合わせて初めて本作の主張が伝わる。米国の嘆かわしい現状を憂い、でもそこに「理想郷」という意味を与える大らかさ。イーノの手も借りつつ、これこそが大衆音楽の持つ強さと言わんばかりに多様性を訴えた大傑作だ。本作で初めて全米1位を獲得。(岡村詩野)

44

Sons of Kemet

Your Queen Is A Reptile

2018

これは移民受け入れの議論が止まない時代に生まれた祝福のダンス音楽だ。10年代後半のロンドンのジャズ・シーンを代表する本作は、黒人女性の活動家たちの名前を曲名に刻み、カリブ、アフリカのリズムとの歴史的な繋がりを炙り出して見せた。ニュー・オーリンズ文化を起点にこの作品と視点を共有したビヨンセのコーチェラ公演(”ビーチェラ”)を収めたNetflix映画で、彼らの楽曲が聴こえた時、本作が示した音楽地図は再び更新された。(山本大地)

43

Vince Staples

Big Fish Theory

2017

ソフィーやフルームといった参加アーティストからもわかるように、ハウス/テクノ、エレクトロに寄りながらダンサブルでエッジーに鳴るサウンドはタイトルが示すように枠組みそのものを押し広げていく。ラップ・アルバムでありながらヒップホップの持つリアル、冷酷さは流行の中で虚構、あるいは足枷になってしまったとでも言いたげな懐疑的視線とともに、オルタナティブの提示というポップ・ミュージックのひとつの命題へと挑んだ傑作。(高久大輝)

42

Daft Punk

Random Access Memories

2013

発売時には「デジタルの時代に、生演奏の魅力に再び脚光を当てた作品」だった。だが、そうしたトピカルな議論がはるか昔に感じられる2019年末には、緻密に配置された電子音とミュージシャンの肉体的な演奏が、時に重なり、せめぎ合い、入れ替わる、その交歓のあり方にこそ詩的な魅力を感じる。アルバム代表曲の「Giorgio By Moroder」がそうであるように作品全体がとても映画的。だが、このレコードの、冗長ささえ楽しむ、という趣味人的な態度は、今や絶滅寸前かも知れない。(坂内優太)

41

Kamasi Washington

The Epic

2015

本作の70年代のスピリチュアル・ジャズを軸にした、どこかレトロさを漂わせつつもこの上なくソウルフルで祝祭性をも感じさせるサウンドを裏打ちするのは、カマシの作曲/アレンジ力の高さだけではなく、LAの穏やかなジャズ・コミュニティを形成する技量のあるミュージシャンたちによる卓越した演奏だ。オースティン・ペラルタやサンダーキャットによって形作られたLAジャズ・シーンの豊潤さを世に知らしめた一枚。(坂本哲哉)

40

Kanye West

Yeezus

2013

ポップスにおけるミニマリズム。その最も奇妙で過激な一例。本作の真の意義は、「断絶の美学」のダイナミクスを、商業音楽の世界で誰よりも明け透けに示したことにあるように思う。電子音で構成された金属的な音響空間に、突如、捻れ歪んだサンプルが挾み込まれる時、その音響的な“落差”は人の精神にどう作用するのか。まさに驚異的なコンポジションの才能の裏側で、図らずも(文字通りの)実験をしていた(いる)のでは? そんな強迫的なアイデアが今なお頭をよぎる、怪作。(坂内優太)

39

落日飛車

Cassa Nova

2018

シティポップがアジアのインディ・ポップの共通項だった10年代を象徴する作品の一つ。台北を拠点にする6人組は、サイケデリック、ボサノバ、ディスコなどいくつものジャンルを折衷しながら、どこの誰がどの時代に作ったかわからない独特のサウンドを産み出した。このアルバムを聴けば、30年も前のポップスが再評価されたのはそれが単に郷愁の消費物としてでなく、今の世代の若者に新鮮さ感じさせたからだということがわかるはずだ。(山本大地)

38

Vampire Weekend

Modern Vampires of The City

2013

2010年前後に隆盛を極めたブルックリンをベースとするインディー・バンドのトップ・ランナーによる大作。時代/社会との対峙、幅広い受容を要請するのが大文字のポップスの条件とすれば、「アメリカ / 時間 / 宗教」というモチーフを作品へ落とし込むコンシャスネスと、前作に続き全米一位を記録したポップネスの並置に奏功した本作は、10年代のインディー・ロックが生み出したポップスへの最良で最大の回答だ。(尾野泰幸)

37

Grimes

Art Angels

2015

彼女自身は周りへの嫌味で始めたポップ化だったが、何の因果かカルト的ポップスターとなった4作目。これまでの楽曲を覆っていたゴシックというべきかノイズというべきか、他者を寄せ付けない雰囲気は後退し、ギターなどの生楽器を持ち込むことで生まれた風通しの良さが、もう一つの強みであるオリエンタルでポップな側面を強調させた。それによって逆にドロッとした部分もより際立っているのもおもしろい。(杉山慧)

36

Kali Uchis

Isolation

2018

享楽的なムードの中、歌われるのは逃避。中米からLAに移住した彼女は、同じようにその地の厳しさから逃れるキャラバンたちにも重なる。ただ、出稼ぎ(売春)の少女が描かれる「Tomorrow」しかり、アメリカもまた安寧の地ではない。ルーツであるカリブ音楽が、ジャンルレスな豪華客演と絡む本作は、LAシーンのみならずアメリカの今を切り取っているのだ。逃避とは自由と生の渇望であることを本作は物語る。(井草七海)

35

Tierra Whack

Whack World

2018

フィラデルフィア出身のラッパー/シンガーソングライター、ティエラ・ワックが全15曲すべて1曲1分という時間の制約を自ら設けて生み出したヴィジュアル・アルバム。SNS時代において最も有効であろう即時消費の形式に音楽を当てはめるという前例のない試みと彼女の声の統一感によって、音楽的にも不揃いな楽曲たちがリスナーの想像力に火をつける。(例えばキャンバスの大きさのような)芸術を取り巻く様々な制約への賛歌集とも言えよう。(高久大輝)

34

Arca

Arca

2017

唾液の音や鞭の打撃音で肉体を描写し、母国語スペイン語による即興の歌唱で、アルカという人間の生をありのまま、エレクトロニクスを纏うサウンドに仕上げた。人間にとって肉体は最も近く、同時に皮膚に覆われた秘匿な存在だ。その関係性をジェシー・カンダのビジュアルと共に明け透けに表現。FKAツイッグスやビョークへの影響は勿論、未知を伴うイヴ・トゥモアらクィアな音楽家の自作自演を本作以降とも感じる。(加藤孔紀)

33

PJ Harvey

Let England Shake

2011

世界に向けて英国を鼓舞する女。2000年代以降のポーリー・ジーン・ハーヴェイの活動を見ているとそんな称号をつけたくなるが、本作はそんなアクティビストとしての側面と、ブルーにこんがらがった歌を愛するブルーズ・レディとしての側面とが最高のバランスで成立した力作だ。ジョン・パリッシュ、ミック・ハーヴェイらいつもの仲間のさり気なくも主張ある演奏も力強い。ロック・サウンドで貫かれた怒りと愛と連帯の歌。(岡村詩野)

32

The XX

I See You

2017

CDとレコードのジャケットは鏡張りになっており、ブックレットには「私が貴方を見るように、貴方が貴方を見られたら」との文字が。独白のようなミニマリズムは前作までで完成され、サウンドは開放的なダイナミズムによって生まれ変わった。この年代の重要プロデューサーとなったジェイミーの力も大きかったが、何より、分断されていく世界に向け「貴方を分かりたい」と言える彼らの抱擁力こそがそうさせたのだろう。(井草七海)

31

Charli XCX

Pop 2

レイヴ・シーンからアイコナ・ポップやイギー・アゼリアによってフックアップされたチャーリーXCXが《PC Music》の首謀者AG Cookと手を組みポップをネクストレベルへと拡張。ダンサブルで先鋭的なトラックと歌とラップの間を行き来するヴォーカリゼーション、LGBTQを象徴するような客演が絡み合いリスナーを新たなポップ・フィールドへと誘う。ミックス・テープという形式でのリリースも含め、抑圧を拒み、音楽の可能性を信じる現代のポップ・スターがここに。(高久大輝)

30

Tyler, The Creator

Flower Boy

2017

世界情勢の緊張、軋轢、分断。”鬱々”とした空気が流れ始めた2016年から17年ごろ。その渦中にありながら、同時にドライブの様な清々しさや茶目っ気、時に狂気を感じさせる。それが『Flower Boy』の描くファンタジーだった。通しで聴くことを前提としたイン&アウト、抜け感、残響感は正に『Blonde』以降。この時代を懸命に生きたタイラーが知り得たものは、”助手席に座る誰か”の尊さだったのかもしれない。(Si_Aerts)

29

Okada Takuro

ノスタルジア

2017

70年代に結実された日本語ポップスの、様式ではなくプロセスを現況に当てはめ新しいものを作るという取り組み。お茶の間に向けコンプをかけながらそれを行っているのが星野源なら、無圧縮のまま、プロセスそのものをテーマに押し上げたのが岡田拓郎だ。グレッグ・カルビとの橋渡しをしたGotchを含め強力な顔ぶれと作った本作は、ライブラリの緻密な参照がどれほどの豊かさをもたらすかを静かに問い続ける。(吉田紗柚季)

28

Flying Lotus

Cosmogramma

2010

グリッチ・ホップなど見向きもしない奇態なビートがもたらす混沌。その中で何かを掴んだと思った次の瞬間、手元からそれがするりと逃げ出す——フライング・ロータスはこの3作目で、そんな一瞬の中に美を求めた。そこにアリス・コルトレーンのようなスピリチュアルなジャズ・サウンドを交錯させたことは、彼の音楽性の拡張を証明しただけでなく、彼の主宰する《ブレインフィーダー》に多様性をもたらす起因となったのだ。(坂本哲哉)

27

Father John Misty

I Love You, Honeybear

2015

元フリート・フォクシーズの才人が引き出しの多さをついに発揮。皮肉とユーモアに満ちた赤裸々な詩に、60〜70年代の正統派SSWのようでいながらエレクトロニカやオールディーズにも振れる幅の広さは、したたかなトリックスターの演技みたいで、ノスタルジーとはまた違う怪しい魅力を振りまいている。終盤のメランコリックな曲の流れは、より辛辣に時代を刺す次作『Pure Comedy』へと繋がっていく。(冨永啓仁)

26

J Hus

Common Sense

2017

2010年代のロンドンでは、ラップとダンスミュージックが交差した新たなジャンルが次々と生まれた。J Husを筆頭としたラッパーが生み出したアフロビーツもその一つ。ガンビアにルーツを持つ彼は、アフリカ音楽とレゲエを融合した陽気な音楽性の中に、ギャングスタラップの冷たさを忍ばせた。デビュー作の本作は新たなポップスの地平を切り拓き、アンダーグラウンドとメインストリームをつなぐ功績を残した。(米澤慎太朗)

25

Moses Sumney

Aromanticism

2017

孤独と甘美なサウンドを隣合わせにすることで一層美しさを強調したLAのシンガー・ソング・ライター作。「真の愛に気付くためには悲劇を知る必要がある」と彼自身が言うように、人間関係に苦悩する歌詞を美しく澄んだファルセットで歌い、そのアンビバレントで愛を浮き彫りに。またジャズやソウルの影響とギターを爪弾いて愛を希求する姿に、2011年この世を去ったエイミー・ワインハウスの孤独と愛がよぎる。(加藤孔紀)

24

James Blake

James Blake

2011

UKを代表するSSW / プロデューサーのデビュー作。ブリアルに代表されるダブ・ステップを下地に、チョップド&スクリュードを自身のソウルフルな歌声と掛け合わせることで新たなメランコリー表現を確立させた一枚。それはダウナーなダンスミュージックとしての魅力だけでなく、教会音楽のような救済される感覚が同居する。ボン・イヴェールに対するUKからの解答とも捉えることができるだろう。(杉山慧)

23

The National

High Violet

2010

リミッターを設けない包容力あるロック・サウンドであることが、この5人組をR.E.M.以来とも言っていいアメリカン・ロックの良心へと育てあげた。ボン・イヴェールと連携したり、ダッド・ロックとしての評価も得た現在はさらに無敵だ。だがこの5作目は、「(故郷)オハイオの血が騒ぐ」と歌われる6曲目が象徴的なように、聴き手を常に出発点に立ち返らせてくれる。おのれの足元を見つめることの豊かさに気づかせてくれるのだ。(岡村詩野)

22

Drake

Take Care

2011

ミックステープ世代を代表するドレイクに初のグラミー賞をもたらした作品であり、デビュー作以上にビートが強調されることでドレイク節を確立した2作目にして、『So Far Gone』(2009)から関わってきたプロデューサー、Noah40Shebibとの一つの到達点。ここでの成功は、レーベルOVOサウンドの成功や特大のヒット曲を量産し数々の記録を塗り替えていく彼らの序章でしかなかった。(杉山慧)

21

Billie Eilish

WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?

2019

異常に強調されたサブベース、吐息、心音、クラップ、割れる様な震え、どこか懐かしいコード感。ビリーが兄フィニアスと共に実家で生み出した楽曲には、SNSやゲームアプリなどでは埋められない血腥さと不確実性、ホラーと安息が混在する。 加速し続けるハイパー消費社会、情報化、抑圧の中、居場所を失くしたキッズ達。幸か不幸か、みんながビリーを求めているのだ。こんな夜に、キッズ達は、ビリーは、何処に行くのだろう。(Si_Aerts)

20

KID FRESINO

ai qing

2018

石若駿や小林うてならバンド・メンバーをはじめプロデューサー、客演まで抜け目ない布陣によって支えられ、変拍子のバンドサウンドからハウスやエレクトロまで幅広い音楽性を内包。ラップにはFla$hBackSの一員としてシーンに現れたときの不遜な少年の面影は薄れ、人生と向き合い苦悩する1人の人間の姿が刻まれた。全編に漂う閉塞感はアイデンティティ・ポリティクスの時代、ポピュリズムの時代に“自分”であることの困難さを伝えているかのようだ。(高久大輝)

19

Future

Dirty Sprite 2

2015

不穏なトラップのビートと闇夜を貫くように鳴るホーンが気怠い快楽に包み込む。ポスト・トラップの時代に突入してもなお、誰もがフューチャーに憧れ、誰もフューチャーに追いつけない、というのは言い過ぎだろうか。それは本作がドラッグ賛歌として機能するだけでなく、終始ヒリヒリとした緊張感を、つまりその快楽とともにある“人生”の存在を感じさせることに尽きる。トラップ・ミュージックの本質的な魅力を完璧に体現したアルバム。(高久大輝)

18

細野晴臣

HoSoNoVa

2011

はっぴいえんど以降、各年代を代表するグループで偉大な軌跡を残してきたレジェンド。だがソロアーティストとして存在感が最も高まったのはこの10年間ではなかったか。その端緒となる本作は、星野源、鈴木茂といった新鋭・古豪の仲間達と、極東からアメリカ大陸へ、自らの表現とポップミュージック100年の源流をたどる旅。シンプルな音の余白から、音楽に選ばれし者だけが纏う圧倒的なビンテージ感が漂う。(ドリーミー刑事)

17

Kendrick Lamar

good kid,m.A.A.d city

2012

時代の寵児のメジャー・デビュー作は、暴力や誘惑が蔓延る街で、同調圧力に時々屈しながらも生き抜いたK・ドット少年の物語。同作はスキットを取り入れたコンセプチュアルな作風をラップ・ゲームに取り戻すとともに、ギャングスタ・ラップのメッカ=コンプトンに生きる善良な子供たちを見事に代弁してみせた。「15分で戻るよ」——ケンドリックがそう告げて家を出る時、我々は稀代のスター誕生の瞬間に立ち会うのだ。(奧田翔)

16

tofubeats

lost decade

2013

tofubeatsのデビュー作。神戸やニュータウンをテーマにした彼の楽曲群は、地方都市やニュータウン / 団地に眼を向けさせた意味でも大きな役割を果たした。スクリューで音を歪ませるなどした彼の楽曲には、郊外などに対する憂いと郷愁が含まれているように思う。KOHHをはじめとして、ニュータウンや団地で育ったことを楽曲にどう落とし込むかという点で、大きな意味での現代日本のポップスを形作っている。(杉山慧)

15

Lana Del Rey

Born To Die

2012

サッドで退廃的、悪い男から離れられない…。美しさと危うさを併せ持つ強烈なペルソナは、物憂げに2010年代のことを歌っていた。本作が5年以上全米チャートから消えない間に登場した、ロード、ウィーケンド、ビリー・アイリッシュやエモ・ラップの流行などにも、この作品の影を見ずにはいられない。勿論そのキャラを伝える媒体が、グッド・メロディや固有名詞の引用を多用する歌詞で固められた、耐久性あるポップ・ソングたちであったことこそ重要だ。(山本大地)

14

Kanye West

My Beautiful Dark Twisted Fantasy

2010

オバマ政権誕生、VMAでの暴挙、マイケル・ジャクソンの死。膨大なソースに溢れたデジタル時代に、必要なピースを掬い、組み上げるのは想像を越える過程だ。しかし、カニエはその圧倒的な嗅覚、集中力、思春期の様な欲と繊細さ、野心でそれを自分のものにした。ボン・イヴェール、ニッキー・ミナージュなど出自の異なる多種客演は後の”ポストジャンル”化に大きく影響を及ぼしたとも言え、10年代において欠くことの出来ない大傑作と成り得た。(Si_Aerts)

13

Janelle Monae

The ArchAndroid

2010

アンドロイドの視点からぶち上げられるのは、“人間愛”。ライブでは「すべての人種、LGBTQA+に向けて」と語る彼女だが、そのスタンスは今こそ重要度を増す。アフロフューチャリズムはまさにこのテーマにおいて活きているのだ。と同時に、プリンスやマイケル・ジャクソンのショーマンシップをも受け継ぎ、シリアスなイシューも極上のエンタメとして提示できる力量がこのデビュー作で完成しているのも驚異的だ。(井草七海)

12

Chance The Rapper

Coloring Book

2016

ゴスペル・クワイヤに重きが置かれた本作を今聴けば、その溢れんばかりのポジティビティに当てられてしまう部分もあるが、アメリカ国内に現在起きている分断の壮絶なイントロダクションの鳴り響く2016年にリリースされたことも大きいのだろう。神が人間を見ているかはさておき、混迷した世にあっても小さな幸福を見つけ出してしまう私たちを、そして未来へ繋いでいかなければという身勝手な責任感を、圧倒的に祝福するこのアルバムが必要だったのだから。(高久大輝)

11

The 1975

A Brief Inquiry Into Online Relationships

2018

同時代的トレンドのヴォコーダーやエレクトロニクス・アレンジを重用。全体をポップで、スウィートな色調にまとめつつも、描かれる世界は楽観的ではない。手のひらの中の携帯電話と、ウェブを通じて構築される世界のなかを半ば夢遊病者のように生き続けるメランコリックな時代精神を作品に刻印した。ワールドワイドなロック・バンドとして2010年代後半に君臨した彼らが作り上げた、稀代のロック・アルバム。(尾野泰幸)

10

Mitski

Be The Cowboy

2018

歴史上幾度目かの「ロックの死」が告げられた2010年代後半、危機に瀕した(インディー・)ロックをけん引したのは「アジアにルーツを持つ」/「女性」ミュージシャンたち。そこで生まれた作品群を代表する一作。

オーセンティックなロック、アコースティック・ナンバーはもちろん、シンセサイザー、打ち込みを取り入れたエレクトロ/ディスコ・チューンといった多彩なサウンドを支える、強固なメロディー・ラインがソングライターとしての非凡な才気を伝える。

コミュニティ間での分断が叫ばれ、多様性が称揚される時代。そこで、われわれの間にひかれた境界線をなくそうと声高に叫ぶのではなく、不可避に存在し続けてしまう境界線のうえでいかに生きていくのかというメッセージが本作にはある。マイノリティとして日々を過ごしてきたであろう彼女自身の、何よりも「リアル」な表現が本作を時代の音楽にした。(尾野泰幸)

9

折坂悠太

平成

2018

ことポップミュージックという点では、この国はルーツが希薄で歴史も短い。折坂悠太は、自身が土地を転々としてきたこともあってかそのことに自覚的だ。ゆえに、本作は玄人好みの音楽に留まることなく、また人々の嗜好が小宇宙化し互いに交わることの少なくなった2010年代にあって、広く多くの人に届いた希有な作品となった。ボサノヴァ風のガットギターや、アイリッシュなマンドリンが詩情を誘ったかと思えば、スパニッシュなサックスが吹き乱れる…といったように、落とし込まれた土地土地の響きが描くマーブル模様は、根無し草の私たちを懐深く受け入れる。だが本作を貫くのはやはり、彼の声、節、言葉。”平成”というお題を通じて、日本に生きる者に等しく降りかかった時代とそれぞれの生活を振り返らせ、一人ひとりを激しく揺さぶる。うたを広く届け時代をサバイブする強固な意思を持つ歌い手としての折坂悠太がここに決定づけられた。(井草七海)

8

Kacey Musgraves

Golden Hour

2018

本作のタイトルの『Golden Hour』とは、夕暮れがもたらす、あの美しい時間帯のことだろう。いわば、日常や自然の中にも、とんでもなくブっ飛んだ、でも、あたたかい瞬間があるのだということ。

まさに、このアルバムにぴったりのワードだ。本作を初めて聞いた時に驚いたのは、「良い曲が、ただそこにある」という王道のポップスのあり方を、ただただ正面から示しているだけのようなのに、それがとんでもなくフレッシュに感じられたからだった。それは、シーンのトレンドが何周も何周もする中で、不可解にも忘れかけられていたものなのではないか、とさえ感じた。

その後、作家のカントリー畑にして進歩的なスタンスを知り、あるいは「Rainbow」をはじめ、各々の楽曲に込められた変化への思いを知った。しかし、それでも、このアルバムが保守的なのか、あるいは革新的なのか、実のところよく分からない。少なくとも、自分がそうした二元論で捉えられるレベルより遥かに高くに、このアルバムは美しいままある。(坂内優太)

7

Beyonce

Lemonade

2016

21世紀のメガ・ポップ・アイコン、ビヨンセは全曲分を撮りおろしたフィルムも用い、この作品でアルバムというフォーマットの一つのお手本を提示した。夫ジェイZの浮気という私的な出来事を起点に、怒り、許し、自己愛、いくつもの感情を経ることで再び強い愛を手にする統一的テーマの物語。南部のカルチャーを無数に散りばめ、黒人女性のルーツへのリスペクトを以て、同胞との共感、癒しも表現する。

重要なのはそのフォーメーションが黒人女性だけのものではないことだ。驚くほど多様なシーンの作家がクレジットされている。アイザック・ヘイズの厳かなメロディ、ジェイムス・ブレイクの繊細な歌声、テキサス・カントリー(イーハー・アジェンダを先取りしていた!)など全てが効果的。それは困難の時代に捨てかけていた「皆で繋がりあって一つの物を作るのだ」という一つの理想主義を取り戻す試みでもあった。いつだって私たちはここに引き込まれ、教訓を与えられる。(山本大地)

6

Sufjan Stevens

Carrie & Lowell

2015

スフィアンに始まりスフィアンに帰っていく。なんてことを言うとあまりにも身も蓋もないが、もう今のスフィアンには一切の死角がない。制作手法や表現手段の柔軟性、過去と未来を見渡せる視野の広さ、絶対にも相対にも差をもたせない冷静さ、体制におもねらない勇気、時には感傷的にさえなってしまう人としての「隙」…この人の素晴らしさを言葉にするには何億万光年の時間があっても足りないほどだ。幼少期の家族の思い出、家庭環境をテーマにした私小説のようなこの弾き語り作品が、あまりにも寡黙かつあまりにも饒舌なのも、爪の先に灯した小さな火を、心に痛みを抱えた世界中の人たちの巨大な情熱として描いているから。加えて、ここで起こっていることは決して過去のものでも局所的なものでもないという主張。フォーキーな本作がどんな境遇のどんな趣味嗜好のリスナーにも訴えかけるのは、スフィアン自身にそうした現実から目をそむけない意志があるからではないかと思う。(岡村詩野)

5

Solange

A Seat at The Table

2016

自身のルーツ、ルイジアナで制作された本作。ニューオーリンズ風のリズムや黒人霊歌のようなコーラスが印象深いが、よく聴くとこうした要素はいずれも短いフレーズにまとめられ反復、徹底してミニマルに用いられている。その点において先鋭的に聴こえてくる本作は、同時に、ブラックミュージックの源泉がギュッと濃縮・抽出された作品だとも言えるだろう。

そんな形でブラックカルチャーのもつ美しさを肯定するソランジュだが、共同プロデュースには白人アーティストも多く迎えるとともに、彼らのもたらす要素を壊さずに完全に融和させている目線の広さも見逃せない。デイヴ・ロングストレスの参加しかり、オーガニックな音作りを通じて、彼ら彼女らの間に従来あった”抑圧するもの/されるもの”という壁を融解した本作。そこに見出された救いと癒しは息を飲むほど美しい。制作に実に8年を費やされた本作は、ソランジュの2010年代そのものだ。(井草七海)

4

Bon Iver

Bon Iver, Bon Iver

2011

インディー・ロック好きからみると「大出世頭になった」だし、ヒップホップやR&B好きからみると「異分子がやってきた」。でも、おそらく本作以降のジャスティン・ヴァーノンの世界ブレイクはそのどっちでもない。確かにこの10年を象徴する音楽家の一人だ。この人の手腕とアイデアが音作りの現場で様々なことを可能にしたし、多くの作り手に限りないチャンスを与えてきた。だが、最終的にボン・イヴェールというアーティストに大きな説得力をもたらしているのはジャスティンの圧倒的なソングライティングとヴォーカルに他ならない。歌とは何か。旋律とは何か。無論、答えなどない。それがポップ・ミュージック。だから彼は「出世頭」でも「異分子」でもない。結局のところグッド・ソングこそが突破口になるという、古くから何一つ変わらないポップ・ミュージックの真理。それを2010年代にいち早くさりげない創意工夫で証明したのが彼に他ならなかったのである。(岡村詩野)

3

Anohni

Hopelessness

2016

楽観的で抽象的な希望はもう存在しない。現代にあるものといえば具体的な絶望で、数多くの問題について理解し行動しなければならないという重い十字架を、アノーニは歓喜のトラックと共にその歌声で伝える。

響き渡る「Drone Bomb Me」のシンセはファンファーレのように、まるで曇り空の間から降る光を連想させるが、それは光ではない、頭部を吹き飛ばす無人爆撃機だ。温暖化による自然と生物の死、死刑制度、オバマ政権への落胆、戦地イラクの悲惨さを内部告発して実刑を受けたチェルシー・マニングなど、アメリカひいては社会全体の問題を次々と露にする。耳を塞ぎたくなる話の数々だが、ハドソン・モホークとOPNことダニエル・ロパティンが作り出す歓喜のエレクトロニクスと躍動するビートのトラック、包み込むようなアノーニの歌声は、私たちに現実の問題を喚起させることを止めない。

アノーニと名乗り女性として生きることを表明してから初めての作品。この決意表明は、世界と向き合う強い覚悟だとも思える。安易かつ闇雲に怒りをぶつけあうネット上の応酬は私たちを疲弊させるが、しかしどうだろう、音楽と共に語られるアノーニの怒りは優しく響き、他者への理解を促そうとする。そこには音楽という表現が内包する強さ、人間の創作の美しさがある。伝達手段が発達し続ける現代で、彼女の絶望の音楽は私たちの未来の指針になる。(加藤孔紀)

2

Frank Ocean

Blonde

2016

3年経った今でも彼が何をしたかったか説明するのは難しい。このアルバムは私たちに”わからないことの面白さ”に引き合わせたのだ。当初はただただムードが美しいと思えた。ヴォーカルは変調され、ビートのない曲も多く、メロディの付け方も独特。R&Bやソウルにも、フォークにも聴こえ、ジャンルのラベリングを徹底的に拒んでいる。強さを掲げたり、私たちを鼓舞するタイプの曲もほとんどない。それでも確かだったのは、ビートルズやエリオット・スミスの歌詞の引用やスティーヴィ・ワンダー版「Close To You」のカバー、彼自ら公開したコントリビューター・リストなど、この作品の中では歴史やコミュニティが、接続し合っていること。それは、分断が深まる世界を生きる私たちに静かに勇気を与えてくれた。

だが同時に『Blonde』は歴史と断絶し、刷新し、再生する度に次の世界を見せてくれる作品でもある。先述の引用やカバーも、翌年始まった〈Blonded Radio〉も新しい解釈の連続だ。そして、彼に刺激を受けた私たちもそれに続く。このアルバムを理解したくてイヤフォンを装着する。ふと昨日と今日、明日で違う聴こえ方がすることに気付き、私たち自身がまた新しい色を塗ってみる。それはエンドレスな試みであり、だからこそ次も、その次のディケイドもこの作品は聴き続けられるはずなのだ。ルールからの解放、解釈の自由…このアルバムこそを”ポップ”と呼びたい。(山本大地)

1

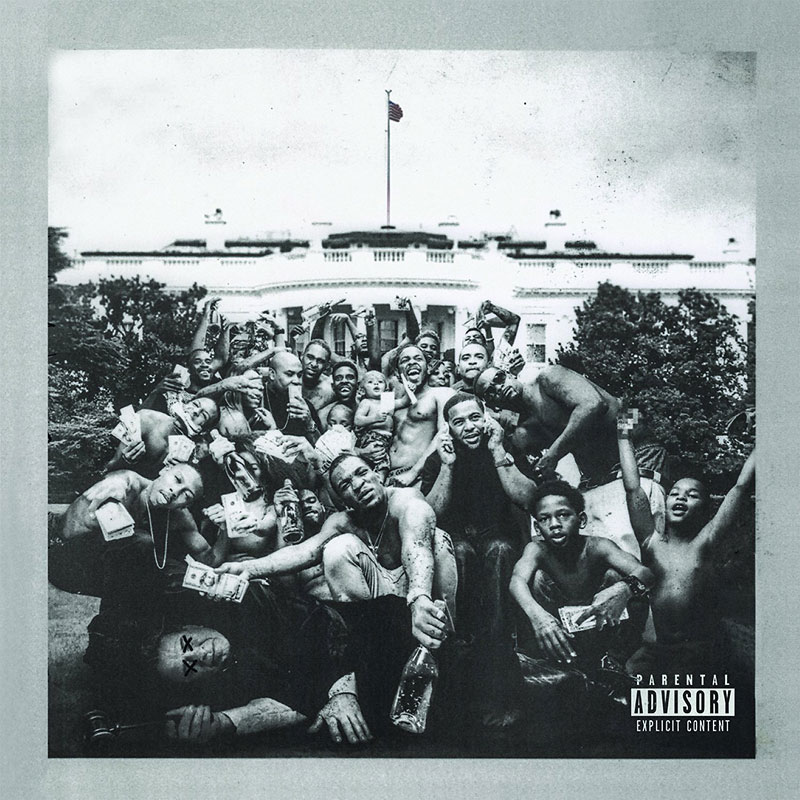

Kendrick Lamar

To Pimp A Butterfly

2015

ケンドリック・ラマーは本作を聴く者を彼のフッド=コンプトンへと連れ出し、テラス・マーティン、ロバート・グラスパーやカマシ・ワシントンらと引き会わせ、プリンスさえ想い起させながら、最後は2Pacとの時間を超えた対話へと招く。テクニカルな演奏と録音によって、非凡なプロダクションによって、的確にデリバリーされる怒り、自己嫌悪、問いかけの言葉によって、1人の人間の生み出したナラティブが過去と未来を繋げ現在地を炙り出してゆく。そこで私たちは理解しようと試みる。アメリカ社会でブラックの味わってきた痛みを、人類が歴史の中で目を背けてきたことを、溜め息の混じった「Alright」の意味を、そしてそれは全てのマイノリティの代弁でもあることを。

聴き終えた私たちは突きつけられた現実に俯くべきだろうか。否。そこで抱いた「理解したい」という衝動にこそ価値があるはずだ。ためしに今、手元にある端末でこのアルバム・タイトルを検索してみるといい。そこに山積みにされたテキストたちが何より雄弁に語るのは、どれだけ多くの人々がその衝動に駆られ、解釈を提示したかということである。同時に、それは「Mortal Man」の中で“青虫と蝶の詩”が読み上げられたあと「あんたはどう思うんだい?」そう2Pacへと問いかけて終わるこのアルバムへのひとつの回答となるかもしれない。本来同じものである青虫と蝶の間に作られた見えない壁を壊すのは、きっとそんなプリミティブでピュアな好奇心だ。音楽と未来が共にあることを心から嬉しく思う。“We gon’ be alright”。絶望はごめんだね。(高久大輝)

Text By Shintaro YonezawaSho OkudaSi_AertsYoshihito TominagaSayuki YoshidaDreamy DekaShino OkamuraKei SugiyamaDaichi YamamotoYuta SakauchiNami IgusaDaiki TakakuKoki KatoTetsuya SakamotoYasuyuki OnoEri Mokutani