ザ・ナショナル

形骸化したロック史の継承、可能性追求を怠らない堂々たる潔さ

オリジナル・アルバム・ガイド

マット・バーニンガー、アーロン・デスナー、ブライス・デスナー、スコット・デヴェンドーフ、ブライアン・デヴェンドーフによって1999年に結成されたザ・ナショナル。その歴史は活動開始からの21年にとどまるものではない。メンバーの故郷であるオハイオ州シンシナティで過ごした10代、故郷への思いとレペゼンに支えられながら、時間をかけて世界人気を誇るダイナミックなロック・バンドへと成長していくまでの時間は、単なる一つのバンドのヒストリーを超えた、言わばアメリカのポピュラー音楽の歴史の一端を彩る強かなドラマだ。

現在はジャスティン・ヴァーノン(ボン・イヴェール)らと“共闘”しながらコミュニティ・ミュージックたる連帯性を軸に、エリアを超え、フィールドを超え、家族やパートナーたちとの信頼も強めながら世界中に足を伸ばしているザ・ナショナル。彼らと関係が築かれたその中にはアーロンが昨年の2作品をプロデュースしたテイラー・スウィフトもいれば、マットのソロ・アルバムをプロデュースしたブッカー・T・ジョーンズもいれば、ドイツのマウス・オン・マーズのメンバーや、プログラミング言語“プロセシング”を開発したケイシー・リースらも含まれている。ケイシーに至ってはザ・ナショナル結成前のマットらとニューヨークでバンド(Nancy)を組んでいたというから興味深い。

それでも彼らはロック・バンドという編成そのものや、ダイナミックなライヴ・パフォーマンスというスタイルを決して捨て去りはしない。形骸化したロック史を継承し、可能性追求を怠らない、その堂々たる潔さはあまりにも眩しくエネルギッシュだ。初期作品がリイシューされたばかりのそんなザ・ナショナルのディスク・ガイドをお届けする。

(ディスクガイド原稿/井草七海、岡村詩野、尾野泰幸、加藤孔紀、木津毅、高久大輝、村尾泰郎、山田稔明 Photo by Graham MacIndoe)

『The National』

2001年 / Brassland

僕がザ・ナショナルを聴き始めたのはR.E.M.が彼らをツアーのオープニング・アクトに抜擢したのがきっかけで、好きになるまでに10年の時間を要した。バンド黎明期の姿を刻んだこのデビュー作を言葉を選ばずに評するならば、才能が花開く前の若き音楽家たちによる習作。まだブライス・デスナーが正式メンバーではない4人編成、楽器構成も流動的で、痙攣するような鮮烈なギター、性急でトライバルなリズム・セクションなど現在の彼らの特徴的なサウンドは影を潜め、もっとアコースティックでオルタナ・カントリー寄りな風情。しかしマット・バーニンガーのバリトンの歌はこの時点ですでに深遠、ゴシックでダンディな薫香を放っていて聴き流せない。耳を澄ますとバンドの基礎と骨組みはすでに本作でできあがっている。のちにデスナー兄弟が編纂するコンピレーション『Dark Was the Night』(2009年)のなかで世代を越えて連なる〈アメリカーナ〉の系譜を眺めたとき、2000年代中盤以降その核となるのがザ・ナショナルだと気付く。マイケル・スタイプは彼らに「とにかくもっとポップな曲を作るべき」と助言しつづけたらしいがその後のバンドの飛躍を考えるとグッドアドバイスだった。昨年素晴らしいソロ作を発表したマット、テイラー・スウィフトと歴史に残る名盤を作り上げたアーロン、各メンバーの活発な動きも見逃せない。2019年夏にサンフランシスコで彼らのステージを最前列で観て震えた。コロナ禍で幻となった来日公演がいつか必ず実現することを心から祈る。(山田稔明/GOMES THE HITMAN)

『Sad Songs For Dirty Lovers』

2003年 / Brassland

前作にも参加していたブライス・デスナーがメンバーとして正式にクレジット。現在に至る不動のラインナップになり、共同プロデュースをピーター・カーティスが手掛けるなど、ナショナルをブレイクに導く布陣で挑んだ本作。まず、印象的なのがアルバム・タイトルで、当時、失恋の痛手を抱えていたマット・バーニンガーの心境を反映しているようでもある。オープニング曲「Cardinal Song」からどんよりしていて、素朴で和気あいあいとした前作と比べて曲にザラついた感触が増し、アルバム全体にまぶされたカントリー・フレイヴァーが哀愁を深めていて、ヴァイオリンの音色が隠し味になっている。

メランコリックなムードが漂うのは、マットの失恋やメンバーが体験した9.11の影響もあるのかもしれないが、だからといってダークなアルバムというわけでもない。激しいバンド・サウンドで燃え上がる「Murder Me Rachael」のような曲もあれば、ウィルコのようにエレクトロニックな要素を取り入れた「Patterns of Fairytales」。「Sugar Wife」「Torophy Wife」と2曲続く「嫁モノ」で聞かせるモダンなポップ・センスなど、前作以上にアメリカーナなカラーを全面に押し出しつつも、様々なことを試しながら自分たちの方向性を模索している。そして、そこに一本の筋を通す役割を果たしているのが、マットのほろ苦い歌声だ。アルバムを包み込むメロウさが、マットのストーリーテラーとしての魅力を引き出している。都会の片隅で、心に傷を負った男が酒を飲んで愚痴をこぼしてたかと思うと、暴れ回ったり、笑いころげたり。あれこれやっているうちに朝が来て、昨日より少しはマシな気分になって家に帰っていく。そんな一夜の物語を思わせる風変わりで味わい深いアルバムだ。(村尾泰郎)

『Alligator』

2005年 / Beggars Banquet

デスナー兄弟らが設立した《Brassland》から《Beggars Banquet》へ本作より移籍。過去作でのオルタナ・カントリー・テイストは減退し、彼らの代表曲の一つでもある「Mr. November」にみえるようなポスト・パンク/ニューウェーヴの影響も伺える体温の低いインディー・ロック・サウンドを手数の多いドラミングが支えるという構成が何よりも印象的。加え「Baby We’ll Be Fine」や「Val Jester」など、随所にストリングスによる室内楽的アレンジも顔を見せ、現在までに至るバンド・サウンドの下地を作り上げた一作。

作品に刻まれたのは、オハイオ州シンシナティからやってきたこのバンドの拠点となったニューヨーク(例えば、ブルックリン)の姿。大規模資本の「お目当ての場所」と化し、ジェントリフィケーションにより進行する街の画一化と「浄化」、不動産投機と開発による地価高騰を背景に日々みぐるみをはがされ姿を変えていく街のなかで生きる逞しさや魅力、寂寥感、切迫感をマット・バーニンガーはそのバリトン・ヴォイスをもって歌い上げていく。

リリースから15年後の2020年には本作収録楽曲のカバーを複数収めたE.P.をバーティーズ・ストレンジが《Brassland》からリリース。ブラックというエスニック・マイノリティの経験から生じた自らの寄る辺なき思いとタフな精神性をザ・ナショナルが生み出した楽曲に重ねた。そのように本作へ内包されたリリシズムは人種を、時を越え受け継がれている。(尾野泰幸)

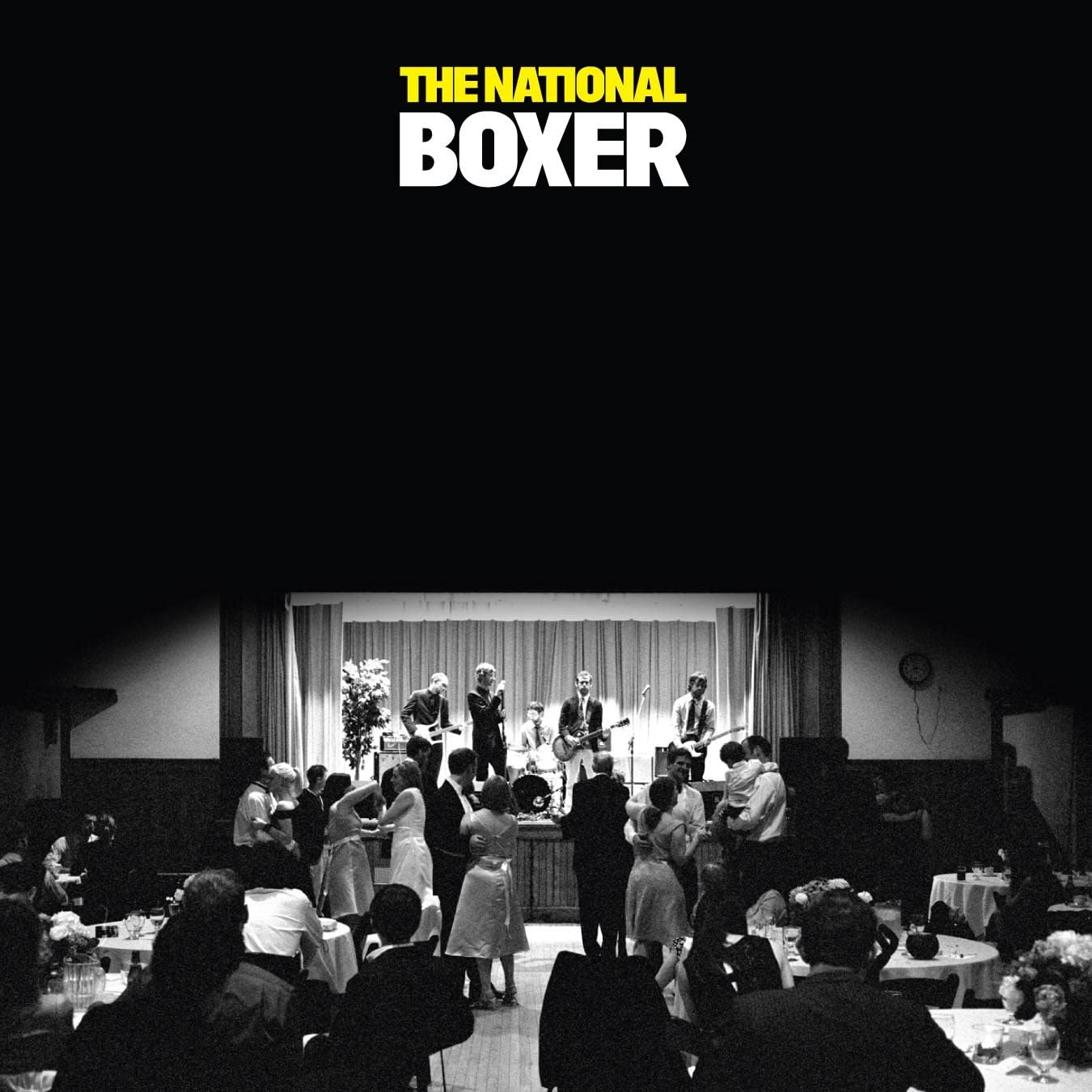

『Boxer』

2007年 / Beggars Banquet

いよいよブルックリン・シーンが繚乱の2007年、インディはパンダ・ベア『Person Pitch』(アニマル・コレクティヴ『Strawberry Jam』)とLCDサウンドシステム『Sound of Silver』、ダーティ・プロジェクターズ『Rise Above』の年だったと振り返られるだろう。つまり、チルウェイヴの勃興、ポストパンク・リヴァイヴァルとダンス・ミュージックのクロスオーヴァーの洗練、さらなる知性が求められた東海岸インディ・ロック。だがいっぽうで、アメリカは映画『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』と『ノーカントリー』の年だったと見ればどうだろう。ブッシュ政権末期の閉塞のなかで、アメリカ内部の深層をえぐるときだったと……。アーケイド・ファイア『Neon Bible』と、そしてザ・ナショナルの本作をその傍らに並べられるのではないか。ここには目につきやすい(ブルックリン・シーンが得意としたような)実験や遊びはない。しかし21世紀のアメリカで生きることの悲嘆が、アメリカーナとチェンバー・ポップと英国ニューウェーヴの穏やかな邂逅とともに吐露され、それらはバーニンガーの低い声と落ち着いたバンド・アンサンブルに受け止められる。現実の酷さを前にして、子どもに還って無邪気に戯れるのでなく、虚構の帝国のなかで苦しむ大人として息をすること。ザ・ナショナルの哲学はここで完成し、そしてその後のアメリカをいまも照らしている。(木津毅)

『High Violet』

2010年 / 4AD

メンバー全員の出身地であるオハイオはアメリカ中西部の保守地盤の強い州として知られているが、元を辿れば先住民族のイロコイ族の言葉で“美しい川”なる意味の“ohi-yo”から名付けられたように、長きに渡り狩猟と開拓の地であってきた。一方で、米英戦争、南北戦争などの戦いで前線になった地でもある。そうした悲哀混交の歴史の末に保守に落ち着いてしまった事実が、文化的な刺激を求め音楽を始め、ニューヨークでバンドを結成した彼らに6曲目「Bloodbuzz Ohio」のような曲を作らせたのではないか。激しくタイトなドラムに始まりホーン・アレンジやハードなギター・ワークによってダイナミックに高揚していくこの曲の劇的な展開は、オハイオ出身であることの誇りを掲げ、全米を代表するバンドになりつつある自分たちを堂々鼓舞しているかのようだ。

無論、「Fake Empire」(『Boxer』)がオバマの選挙キャンペーンに起用されるまでもなく彼らはリベラル。だから、ただ地元愛を讃えるだけではなく分断化が進む世界へ警鐘を鳴らす。マット・バーニンガーの呟きのようなスキャットとオーケストラ・アレンジが静かに絡む「Lemonworld」で描かれた現実社会の歪みへの厳しい批判たるや。ジャスティン・ヴァーノン、ニコ・ミューリィら多数の仲間も参加した全米3位獲得の出世作は、改革と継承とは同根であることを伝える1枚でもある。(岡村詩野)

『Trouble Will Find Me』

2013年 / 4AD

前作のイメージから距離を取るように、歪みの強いギターやアグレッシヴなドラムのビートが抑えられ、バンドの演奏はミニマルになった。その結果、マット・バーニンガーの歌声は楽器演奏の間にできた余白をいっぱいに満たして、これまで以上にその歌の存在感を強くしている。また歌詞において、彼の私的な体験を生々しく描き、バンドという形態でありながら、歌とソングライティングの両方にSSW的な印象を強く残すアルバムになった。当時、オバマ政権への後援に参加するなどしていた彼らだが、ここに政治的なメッセージはない。あるのは家族を持つ人のプレッシャー、人間関係の憂鬱や孤独といった現実におけるバーニンガー自身の困難と感情だ。そんな歌をシンプルなピアノとギターのフレーズが、深いリヴァーヴの長い余韻と共に、遠くへ運ぼうとする。国も人種も立場も性別も関係なく共通するこの普遍的なテーマは、いずれ直面するだろう誰かの共感となり、やがてはヒーリングになるはずだからだ。本作のこのスタイルは、7年後の2020年のソロ・デビュー以降に続く軌跡でもあったのかもしれない。「Don’t Swallow the Cap」で自身の孤独と共に“Let it Beを演奏しよう”と歌った彼は、意図的か偶然か、2021年にオリジナル曲「Let it Be」を発表。“時々、自分自身が最悪な敵に思える”とその困難と葛藤を歌い続けている。(加藤孔紀)

『Sleep Well Beast』

2017年 / 4AD

2016年にグレイトフル・デッドのトリビュート・アルバム『Day of The Dead』をデスナー兄弟が編纂したことも手伝い、名実ともにレフト・フィールドの北米インディ勢を背負うこととなった彼ら。その翌年リリースの本作でもそんな看板に違わず政治への不満をがなり立てる瞬間があるが、それが本作の中心というわけではない。“何をしても違いを感じることができない”。そう「I’ll Still Destroy You」で歌うように、この『Sleep Well Beast』に記録されているのは、中年を迎えた彼らが直面している生々しい苛立ちや倦怠感である。

そんなポップ・ミュージックで殆ど扱われることのないテーマとサウンドは見事に一致し、ここには成熟とは何かという問いとひとつの答えがある。例えばリード曲「The System Only Dreams in Total Darkness」のキャッチーなコーラスや激しく歪んだギター・リフ、高揚感のあるシンセサイザーによって描かれる瑞々しいコントラストは自らの落ち着き払ったイメージを逸脱し、一方で、例えばラストソング「Sleep Well Beast」に彼らがこれまで研ぎ澄ましてきた繊細なタッチが隈なく張り巡らされているように、彼らは劇的ではないが確実に、暗がりへと手を伸ばすことでベッドサイドランプの温もりを確認しているのだ。ありきたりでいて現実的かつ複雑な問題へと正対する、俯きがちな、でもじんわりと暖かいレコード。(高久大輝)

『 I Am Easy To Find』

2019年 / 4AD

マイク・ミルズによる同名の短編映画とともに制作され、内容も相互にインスパイアされている今作。録音作品のみで完結しないこうした作品のあり方同様、サウンドもステレオタイプなロック・バンドのものからは乖離。ギターに代わってサウンドの中心に横たわるのは、ピアノやストリングス、そしてブルックリン・ユース・コーラスを中心とした合唱だ。また、過去最多のゲストの数も注目すべきポイント。ゲストがリードヴォーカルをとる楽曲も多いことから、“バンド”をメンバーによる閉じた共同体としてではなく、よりオープンな概念として捉え直すドラスティックな価値観の変革を感じ取れる。ニューヨークからパリまで、参加メンバーがひと所に集まらず進められた制作スタイルもその象徴だ。

ケイト・ステイブルズ(ディス・イズ・ザ・キット)、シャロン・ヴァン・エッテンをはじめ参加アーティストに女性が目立ち包容力溢れる作品となっているが、それはあくまで結果として、である。ミルズの撮った同名映画は、ありふれた人生とその繰り返しの物語の接合点として一人の女性を描くが、それは、画面上に三原色を印象的に配置し“登場人物の人生が重なり合うことで一つの物語が像を結ぶ”ことを表現した(と思われる)ミルズの『20センチュリー・ウーマン』(2016年)とも通じる。人と人との繋がりが、さらに大きな物語を形づくること──それこそが今作のテーマだ。アーロン・デスナーのビッグ・レッド・マシーンでの活動等、コミュニティ・ミュージックの交差点として昨今彼らが志すあり方を、極めてよく表現した作品である。(井草七海)

関連記事

【INTERVIEW】

「何もないところからバンドを作り上げ、音楽でやっていけるかも……と思えるまで10年間はかかった」

スコット・デヴェンドーフ、ブレイク前夜のザ・ナショナル初期を振り返る

http://turntokyo.com/features/the-national-scott-devendorf-interview/

【INTERVIEW】

世界に誇る最強バンドであるために〜アーロン・デスナーが語るザ・ナショナルが無敵の理由

http://turntokyo.com/features/interviews-the-national/

【INTERVIEW】

人はまっさらで生まれ、喜びや挫折を浴びて育ち、強く気高く終える

ザ・ナショナル最高傑作『I Am Easy To Find』ここに誕生!

http://turntokyo.com/features/interviews-the-national-2/

【INTERVIEW】

「ザ・ナショナルとツアーをしてステージで歌うことが好きなんだということを実感した」

ブライス・デスナーの妻でもあるミナ・ティンドル〜

生活の中にある音楽への愛

http://turntokyo.com/features/mina-tindle-interview/

【REVIEW】

Bryce Dessner

『El Chan』

http://turntokyo.com/reviews/el-chan/

【FEATURE】

ボン・イヴェールはどこを目指すのか?〜新曲2曲にみるコミュニティ・ミュージックという理想主義

http://turntokyo.com/features/talk_about_bon_iver/

【FEATURE】

テイラー・スウィフト『folklore』が表出させる

コミュニティ・ミュージックの必然

http://turntokyo.com/features/taylor-swift-folklore/

Text By Toshiaki YamadaYasuo MuraoTsuyoshi KizuShino OkamuraNami IgusaDaiki TakakuKoki KatoYasuyuki Ono