「一見遠い距離にあるように思える文脈と文脈の間での七夕みたいな出会いを想像することから制作を始めた」

岡田拓郎、新作『Konoma』で得た過去と未来への気づき

岡田拓郎のニュー・アルバム『Konoma』は、30代半ばに差しかかった彼の深化を表出した作品ではあるが、同時に、彼が辿ってきた、いくつもに散らばって見えた捉えにくく曲がって畝って難路が、実は精悍な佇まいの輝く1本の広く太い道であったことを伝える重要な1枚でもある。岡田がどこに目を向けても、体が向かっているところは変わらないことが改めて証明された、というべきか。しかも、ここ最近の岡田の作品の中では頭抜けて聴きやすく、ある種の心地よさも伴った作品だ。

『Konoma』は『Betsu No Jikan』以来約3年ぶりのオリジナルの新作ではあるが、2025年は3月にもう1枚『The Near End, The Dark Night, The County Line』というアルバムがリリースされている。それは即興やアンビエントの要素も含まれていたし、何よりギターという楽器に的を絞ったものだった。だが、『Konoma』では、そうしたややイレギュラーな作品でさえも経由することの意味を、つまり、過去の、あるいは現在の経験や体験を、ただただ創作に糸口にしていくことで作り手としてのアイデンティティを明確にしてみせた。岡田の10代の頃の最初の音楽体験……ブルースやジャズ、すなわちアフロアメリカンの音楽に、日本人の自分がどう向き合っていくのか。最終的にその原点をも“こより”のように編み込み、今の音にしたのである。

3年前の前作『Betsu No Jikan』より躍動的で具体的なアルバムである。エチオピア音楽にも似た感傷的なメロディもあれば、生涯をアフリカ愛で貫いたジャズ・ドラマーの石川晶のヴァージョンに倣ったという「Love」(作曲は鈴木宏昌)や、松丸契、増村和彦らも参加したノルウェーのサックス奏者、ヤン・ガルバレクの「Nefertite」といったカヴァーが他所者としてのアフロアメリカンへのシンパシーを伝える一方、岡田自身によるペダル・スティールも聴ける柳宗悦に捧げられた「Portrait of Yanagi」ではライ・クーダー経由で日本の土着文化に着地させた。結びつきが見えにくい文脈と文脈を繋げたことで見えた岡田の音楽家としての立脚点を伝える、ある意味で非常にパーソナルな一枚としても聴けるだろう。

今作に参加している石若駿、池田抄英、増村和彦、マーティ・ホロベック、香田悠真、松丸契らとの交流も今の岡田が音楽に向き合う上で大きなファクターになっているのは間違いないし、岡田自身、自らプロデュースする柴田聡子、優河、そして最新作『Turn Around』も話題を集めている見汐麻衣、バックをつとめるnever young beachといった多様な仲間とのリレーションシップも大切にしている。中でも森は生きているの頃からの友人でもある増村和彦に対しては「彼がいなかったらビートやリズムに対する意識は今とは全く異なるものになっていた。彼はいつだって僕の最高のスピリチュアル・アドバイザー」と全幅の信頼を寄せていて、当時からのアーティストシップが分断されることなく継続していることに改めて気付かされる人も多いはずだ。そんな岡田の最新インタヴューをお届けする。1月にはリリース記念ライヴも開催予定。岡田拓郎、太い原木のようなアーティストになってきた。

(インタヴュー・文/岡村詩野 トップ写真/Satomi Sugiyama)

Interview with Takuro Okada

──前作『Betsu No Jikan』から3年となります。その間にいくつもの大きな分岐点がありました。まずは、その頃から改めて振り返ってもらえますか。

岡田拓郎(以下、O):前作の『Betsu No Jikan』を作って音楽のフォーマットから少しだけ自由になれた感覚を得ました。パンデミックの期間で自分で歌のあるポップ・ミュージックをやる事に関しては完全に興味を失ってしまいました。あのレコードはインディー・ロックでもないし、かといってジャズやクラシックというわけでもない、言わばその中間にあるような音楽だと考えています。これまで音楽を作るにあたって無意識でも何らかのスタイルを想定してしまっていましたが、そこからは離れる事が出来た感覚を得ました。

かと言って、何か自分がこれまでの歴史にない新たなスタイルを持ったなんて横暴な感覚を得たわけではなく。むしろその逆です。多くの作り手が考えているように、僕も“21世紀に入ってから、音楽は組み合わせでしか先に進めていないのか?”というよくある袋小路に直面する事もありますが、知れば知るほどに文脈から切断されたような突発的な新しさなんて存在しないし、長い音楽の歴史を思えば今日の状況は時代を憂うほどの問題でも何でもない事にすぐに気がつきます。

もちろんいつも誰も聴いたことが無いようなサウンドを奏でたいという欲求もなくはないですが、20代の前半の頃にバンドメイトだった増村が言っていた「歴史から一ミリでもはみ出す事」という言葉が再び蘇りました。もし道に迷ったなら一度立ち止まって後ろを振り返れば良いと思います。自分がどこから来た人間なのかについてより自覚的になることが、このレコードの取っ掛かりのアイデアとなりました。

──自分の原点を再度確認したのですね。

O:ええ。僕がギターを弾き始めた11歳頃、ひょんな経緯でブルースにのめり込みました。50年代のシカゴ・ブルース、そしてプリ・ウォーのSP盤時代の音楽が中心でした。そして、ブルースについて学べば当然アフロアメリカンの歴史は避けては通れません。そしてブルース好きの日本人にとっての大きな壁である“日本で生まれ育った私がブルースをスタイルとして取り入れ演奏すること”について、10代の後半で自分の音楽を作り始めた頃にそこへ上手く折り合いがつけられなかった。こんなにもブルースに魅了されたけれど、物理的にも精神的にも大きな距離があってそこに対しての答えが僕には見つけられなかったんです。けれど10年ちょっと音楽の活動を続けて再びそこに向き合う必要がありました。

──では、具体的にうかがいます。今作はいつ頃、どういうイメージで作業をスタートさせたのでしょうか。

O:制作は2023年の暮れ頃くらいからちまちまメモ的な作業はして、去年の春に石若(駿)くんのスケジュールがポッて空いたタイミングがあったので、また一緒に石若くんとスタートするところから始めようと思ったのが最初の録音だったかなあ。ただ、前回(『Betsu No Jikan』)は全くゼロの状態から作っていったんですけど、今回はもうちょっと具体的な音楽を作ろうみたいなイメージでした。前回はインプロヴィゼーションと編集を繰り返して、みたいな感じだったけど、今回はもう少しソング的なものを視野に入れてもう少し……具体的な音楽の形があるところから始めようと思ってたんです。ただ、作業としてはそういうイメージだったんですけど、方向性のきっかけになったのは、六本木の森美術館で開催されていた《シアスター・ゲイツ展: アフロ⺠藝》を見たことでした。ほんとにたまたま六本木で歩いてる時に見かけて、日本人とアフロアメリカンとの間にある地点、接点、距離についてその日も考えながら散歩していたのでこの言葉が目に飛び込んできた時にとてもびっくりして。

──ブルースは社会性の高い音楽だという認識ですね。

O:どうでしょう。当初のブルースは生活の中での事や俗っぽい話が歌われてる曲が多く、夜に飲み屋で友達と会って話すような内容が歌われていて、その隙間から社会的な情勢も垣間見えるような気がします。ただ今日にブルースに演奏すると言う事は、少し意味合いが変わるようにも思います。この音楽のサウンドや感情の背景に何があるかを語り継ぐことは必要に思います。そしてこのブルースの感情の部分は、今では音楽における世界的な言語の一つですが、それは文化が異なる多くの人にとって他人事に思えない何かがあったからだと思う。

──岡田さんはここ数作で少しずつそれを形にしようとしていましたけれど、今回の新作でいよいよそれが具現化されたという印象です。曲、形式としてのフォルム、構成力もはるかに前作より整っています。

O:『Betsu No Jikan』はかなりややこしい作り方をして、音楽を自然の川の流れのような状態にしたかった。後々考えれば古の時代からの日本的な自然感のようでもあったりするのですが、作ってる時は純粋にその場に留まらない音楽の状態について考えていました。今回は何かもう少し手に取って触れられるようなフォルムを必要としていました。そして、自分を振り返る作業でありましたが、同時に自意識のようなところからは離れ、音楽を遡る事も考えていたように思います。それもあってある種の未来的な音楽を指向すると言うよりは、これまで日本の同世代のミュージシャンの中であまり触れられてこなかった、レコード好きの自分のリスナーとしての耳でなぜか今日的な接点を見出せる過去の音楽、そしてそれらの循環に着目しました。そしてアフロ的なものへのまずの接点としてあり得るエチオ・ジャズやスピリチュアル・ジャズのフォルムを民藝的に形作りながら、今日での視点で異なる時間軸やプロセスがサウンドの中で並走しているような状態、これを大まかな向かう先とぼんやり考えていました。

──今回のアルバムには「Portrait of Yanagi」という曲があります。これは民藝運動の柳宗悦のことですよね。一方で、エチオピアの政治家で作家、戦前に外交使節団の団長として来日したこともあるヘルイ・ウォルデ・セラシエの、日本について書かれた本『Mahidere Birhan: Hagre Japan』(『光の源:日本国』1932年)のタイトルからとられた「Mahidere Birhan」という曲もあります。これらのアプローチを一つのアルバムという枠組みの中に同居させて息吹を送り合うことは、今話してくれたような、“音楽の背景に何があるかを語り継ぐ”行為と似ていると思うんです。

O:ええ。なので一見遠い距離にあるように思える文脈と文脈の間での七夕みたいな出会いを想像することから制作を始めましたが、作業を進めれば進めるほどにその交わる点への気づきが増えていきました。とはいえ、こうした制作は時に植民地支配的だったり、逆の方向ではセルフ・オリエンタリズムになりえてしまう事でもあります。頼まれてやっているわけでもなく、僕個人の興味関心からやっていることなので、もうこれに関しては誠心誠意向き合うしかない所でもありますが……。こうした作り方が正しいのかについては正直凄く迷いもあったし、作りながら取り返しのつかない事をしているんじゃないかと思うこともありましたが、アフロ民藝に背中を押されたのは、アフロフューチャリズムもそうですが、あり得る未来を想像するとか、あり得た過去を想像する事でした。

そんな中で、個人的に見つけた気づきとしては、人はある物事を認識するにあたって、まずそれとは反対だったり距離があるような物事を想像する事で、当初の物事をより実感出来ると思いました。そしてそれらの間にある場所には何か興味深いものを多く見出すことが出来るんです。

──音楽に限らないですが、あらゆる文化はそもそも根っこで繋がっているということに気づいた時に見えてくるものは大きいかと思います。

O:大きいですよね。とても不思議なことが多くあると思う一方で、大概が同じ地球上で起きた物事を人間の独断と偏見を通して知覚してるから、宇宙の広さを思えばこうした人が感じるあちらとこちらなんて小さな誤差と言えるかも知れません。音楽の話に戻せば、エチオピアの音楽は四七抜き的な音の選び方をしたスケールだから、日本人には近しい情緒を感じる。でも世界各国に散らばってるフォークロアにはペンタトニックのものが多い。ペルーのチーチャ、タイのルークトゥン、アイリッシュとかもそうだと思う。エチオピア・ジャズと日本の演歌の関係だけじゃなく、繋がりを感じられるような音楽は世界にいくつもありますよね。そうしてあえて距離があると思ってきたものを近づけてみてその間の空間を観察し想像していくような作業でした。

──そうなると、曲を作る手順やメソッドも変わってきますか。

O:ライナーにも書いたのですが、ドン・チェリーの音楽のようにこうした様々な文脈の音楽奏者が入り込めるような余白のある音楽にしたかった。このレコードではこういった形の音楽のフォルムを持っているけれど、別にこれは完成した形ではなく、例えばここでの楽曲にラーガのタンブーラ奏者、雅楽の笙奏者、ジェリー・ガルシア、鈴を振る子供でも入る余地もあって、そうすると音楽のフォルムはいくらでも変容する状態と言いますか。実際にそういった事をするかは別としても、シンプルなビートとモーダルな和声が反復している中だとそう言った事が起こり得る。シンプルな反復は音楽の起源である一方で、僕の世代なんかはモダンなビート・ミュージックも思い浮かべる。ちょうど制作を始めるタイミングで、今まであまり聴いていなかったマッドリブ、J・ディラ、特にラスGなんかにすごい入れ込んでいて、それもあったので、デモ的な骨格は手持ちのレコードをサンプリングしてビートのループを作るところから始めました。それらを元にどんどん演奏と編集を繰り返して、当初のループするビートとも異なる地点へ音楽が変化していくのを観察しているような感じで形作られていきました。そういう意味でも今回は自分にとって新しい作り方でしたね。

──曲のクレジットを見るとバラバラですが、曲作りのアイデアの発端はレコードからサンプリングしてビートのループを作るという作業だったと。

O:そうなんです。ある種、レコードからビートを抜いてく箇所を探すのもある種、民藝的な行為のようでもありますし、サンプリング・ミュージックの中では常に異なる文脈や時間が同居してきたことも関心を引きました。あと、ミニマルな動きのないファンク、動きのないジャズを聴いてみたかった、みたいな考えもありました。例えば、マイルス・デイヴィスの「So What」のイントロが永遠に続いてるようなミニマルな音楽への欲求がリスナーとしてずっと持っていました。で、ファラオ・サンダースの曲で永遠にテーマが立ち現れないような音楽ってないのかなって思った時に、それってヒップホップのビートじゃん、てかラスGじゃんって頭に浮かんで。ああいったスタイルの音楽を自分の音楽で一回も今までやったことなかったから、それで余計にやってみたくなったんです。例え最終的にはそこから発展したアンサンブルになるとしても、実際にちゃんと音としてレコードからサンプリングしてみたいなプロセスを辿ってみたかった。で、こうやって色々と考えたり、試してみたりしていくと、一つの興味関心に集まっていくんです。これを一言で言い表すと何だろう? って考えていた流れで、アフロ民藝って言葉に出会った。ブルースを聴いてきた、アフロ・ジャズに心奪われた日本人としてあり得る現在の点はこういった形もあり得ると言いますか……。

──ビートをループして曲は作るけど、ビート・ミュージックを作りたかったわけではない。あらゆる要素の中間点にいることの自覚がそこで働く。

O:そうですね。あくまでプロセスの一環としてですね。かといってオーガニックに皆んなで一緒にアンサンブルするような録り方もしませんでした。誰ひとりひとり同時に演奏していませんが、プレイヤーのみんなには個別のサンプリングの音が混じっているいろんなヴァージョンのベーシック・トラックを作って、そこで起こる即興的な反応も録ってみたかった。録音中にダブ処理のような事をリアルタイムで操作することもありました。例えば、自然現象のように変化していく簡単な電子音のプログラミングを組んでいて、テイクを重ねるごとにそれは違う変化をするので、毎回プレイヤーは微妙に違う音を聴いていると言うような。もちろん演奏してくれたみんなには何も言いませんでしたが(笑)。いろんなレイヤーや方法の中で作ってたから一言で何したとは言えないのですが、大まかにはこんなことをしたりしなかったり。

Photo:Chika Okada

──決してギター・アルバムと言えないのも今作の特徴の一つで、むしろサックスが重要な位置を占めています。今作で「Nefertite」をカヴァーしているヤン・ガルバレクもサックス奏者です。

O:特に今回サックスにこだわっていた訳ではないですけど、制作をしたいと思ってた松丸くんと抄英くんがたまたまサックス奏者だったって感じですかね。もちろん、好きなジャズメンを思い浮かべると、コルトレーン、マリオン・ブラウン、アイラーとか、サックス奏者が多く思い浮かびますが。ガルバレクに関してはデビューしてきた時って本格的なコルトレーン・フォロワーって感じで出てきたのだと思いますが、後に《ECM》に入って作品重ねてって、どんどん彼のスタイルが出来上がっていきましたよね。ガルバレクはもう音を聴いてすぐ「あ、ガルバレクだ!」ってわかりますからね。オリジナルは(ガルバレクを見出した)ジョージ・ラッセルのアルバムの中にあって、すごい静かな音数の間があるような演奏なんですけど、そこに僕はある種日本的なものを感じることができるんです。日本人からのこじつけみたいなところもあるけど、でも僕はすごいフィットする情緒があるなって思いながら聴いていました。

──やはりそこでも繋がりが紐づけられていく。

O:ですね。あくまで僕個人の想像の世界やもちろん思い違いもあると思いますが、知らずに選択して聴いたりしていたものがどこかで繋がっているようなことは、今思えば結構あるんですよ。大枠で日本的なものとアフロアメリカン的なものについて考えていましたが、たまたま僕がヤン・ガルバレクのこの曲を選んだだけでも、そういった意味で背景に結びつきを感じられたし、そういった事を探すことも何か民藝的に思えたりもしました。

──そこに拍車がかかったアルバムですが、ワールドワイドな目線がより強く出ているのは、《Temporal Drift》というアメリカのレーベルとの交流が生まれ、今作もそこから作品を出すようになったこととも関係がありますか。

O:アメリカに行ったのは大きな気付きがあったと思います。この2年で安部(勇磨)ちゃんのバック・メンバーとしてアメリカは3回行ったのかな。ひとりでも一度行ったし。そこにはいろんなルーツの人がいて、それぞれ自身のバックグラウンドに対して凄く誇りを持っていると言いますか、そう言うことを目の当たりにしました。ちょっと街に出れば随所にそういったムードを随所に感じられて、米軍基地のある街で生まれ育ったとはいえ、ほとんど日本を出てこなかった身としてはいろいろ考えさせられました。山本七平の話じゃないですけど、歴史を検証しながら受け継いだり、内的な力によって社会に変化をもたらそうとするような事は基本的に日本人はあまり得意じゃないんだと思います。アフリカ大陸からアフロアメリカンが長い間受け継いでたような文化そして社会に対する抵抗の歴史を考えるとやっぱり音楽の持つ意味合いは変わってきますよね。異なる文化圏へ行って色々感じてようやく自分がどこから来たのかを振り返る事ができるような事はありますよね。

──鈴木宏昌の曲で、石川晶とカウント・バッファローズの演奏で知られる「Love」をカヴァーしているのもそういう流れからだったのですか。石川晶は生涯通じてアフリカへの思慕を貫いたドラマーですよね。最期もアフリカでした。

O:ジャズの歴史で言うところの、60年代後半のポスト・バップやフリー・ジャズが行くところまで行ってその先を想像するためにより前衛へ向かうか、クロスオーヴァーしていくかみたいな大まかな流れがあったと思うのですが、非アメリカのジャズメンたちの間では、アメリカからやって来たジャズを通して自国のフォークロアやルーツを省みる流れがありました。先ほどのヤン・ガルバレクもそういった流れを汲でいると思うし、日本では鈴木宏昌や菊地雅章、冨樫雅彦……挙げたらキリがないですけど、今日のようなハイパーコネクトな社会で時に忘れがちな何かを思い起こさせてくれる。彼らの試みはセルフ・オリエンタリズム的なムードは皆無で、時代を推し進めるための何かでした。

昔の『ジャズ批評』を読んでいたら、石川晶について面白いことが書いてあって。69〜71年ぐらいの話だったんですけど、石川さんが言うには打楽器の根源にあるものを探してウガンダに行って、いろんな現地の人に会ったりするんですけど、伝承で伝わってきてたような民謡的なものに混ぜてもらえたけど、とてもじゃないけど根源的なリズム感の差を感じさせられて加わるのが大変だった。パッと違う文化圏から入っていった自分のリズム感とは全く違った。でも、60年代終盤から70年代初頭って、ちょうどロックが流行っていた時代だったから、現地にもドラムセットが普通にあったりして、ロックはその現地の人達と日本人の間での共通言語になり得たみたいな話をされていて、とても感動的な話だなと思いました。確かにロックをはじめとしたアメリカの音楽ってそもそもいろんな文化、要素が混じり繋がり合わさったもので、そこでできた音楽が、そうして世界の共通言語になっていったと言うのは納得させられますね。

<了>

Text By Shino Okamura

Photo By Satomi Sugiyama, Chika Okada

岡田拓郎 / Takuro Okada New Album 「Konoma」 Release Live

◾️2025年1月28日(水) 渋谷 WWW

出演:岡田拓郎 gt/池田抄英 sax/香田悠真 key/小西佑果 ba/海老原颯 dr/増村和彦 per

開場18:30 開演 19:30

前売り ¥4000 当日¥4500 (税込/ドリンク代別/オールスタンディング)

チケット発売:

一般発売日:12月11日(木) 20:00

e+:https://eplus.jp/takurookada0128/

INFO:WWW 03-5458-7685

公演詳細:https://www-shibuya.jp/schedule/019431.php

関連記事

【INTERVIEW】

岡田拓郎

「僕は同じように毎回弾くってできない」

岡田拓郎、初の海外リリース・アルバムについて語る

https://turntokyo.com/features/interview-takuro-okada-the-near-end-the-dark-night-the-county-line/

【INTERVIEW】

Zamboaの新作『未来』と、現在の音楽制作をめぐって

対談:Zamboa 澁谷亮×岡田拓郎

https://turntokyo.com/features/zamboa/

【FEATURE】

「耳を澄ます」体験者として──

岡田拓郎、葛西敏彦、香田悠真が創作する“水の変容”

https://turntokyo.com/features/to-waters-of-lethe/

【FEATURE】

岡田拓郎とduenn 往復書簡

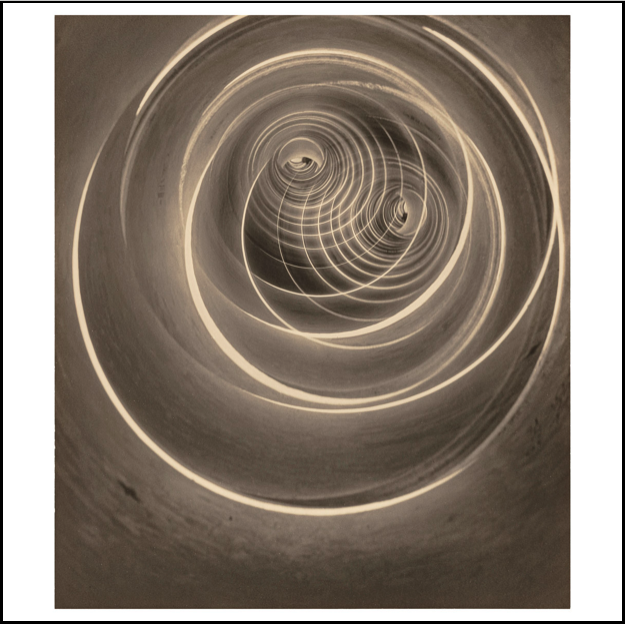

アート原初体験が生む表現欲求の螺旋〜岡田拓郎、葛西敏彦、香田悠真が創作する“水の変容”

https://turntokyo.com/features/okada-takuro-duenn/

【FEATURE】

岡田拓郎

「のような、なにか」を纏うことのニヒリズム〜約3年ぶりの新作『Morning Sun』をリリースする岡田拓郎の叡智の杖

岡田拓郎、葛西敏彦、香田悠真が創作する“水の変容”

https://turntokyo.com/features/okada-takuro-morningsun/