迷走と未完成の日々

〜ジョン・フルシアンテ ディスク・ガイド〜

「レッチリがジョンの元に戻ってきたアルバム」。これはレッド・ホット・チリ・ペッパーズの最新作『Unlimited Love』について、鳥居真道さんが当サイトで執筆されたレビューの中の一文だが、まさに言い得て妙というか、実際にギタリストのジョン・フルシアンテの在・不在によって、いつのまにかレッド・ホット・チリ・ペッパーズへの注目度は大きく左右するようになった。誰もが唸るギターの腕前はもちろんだが、過剰に没入してしまうことも少なくない音楽への誠実な姿はどこまでも邪気がなく愚直。信頼できる友人・音楽仲間はいるのに、結局誰も寄せ付けないような寂寞を纏っているのも佇まいを魅力的にしていると言っていい。その一方で、生涯一ギター野郎というわけでもなく、音作りやサウンド・プロダクションにおいて新しいことにチャレンジもする。ギターにこだわらない柔軟なスタンスで、エレクトロニック・ミュージックやヒップホップなどにも着手していく気ままで移ろいやすい姿勢は、しかしながらどうにも憎めない。ゆえに彼のソロ・ワークは主に2000年代以降、追いきれないほど多彩で多様で、タイトル数も多い。リリース作品をくまなく追いかけるのは極めて困難だ。

1970年、ニューヨーク生まれ。父はピアニスト、母はヴォーカリストという音楽好きの両親の元に育った。小さい頃からギターの腕は卓越していて、一日に15時間も楽器を触っているほど練習熱心だったという。15歳の時にフランク・ザッパのギタリスト・オーディションに最終選考まで残り、18歳でレッド・ホット・チリ・ペッパーズに加入、というエピソードも象徴的なように、非常に早熟で、若くしてその才能が認められたジョン・フルシアンテ。そんなフルシアンテのソロ・ワークを、今回、レッド・ホット・チリ・ペッパーズに再々復帰したことをきっかけにディスクで振り返ってみた。なお、「レッチリ」「チリ・ペッパーズ」「RHCP」など、レッド・ホット・チリ・ペッパーズに対する略し方については、それぞれの筆者が好む略称をそのまま生かしている。また、数々のEP、オマー・ロドリゲス・ロペスら他アーティストとの共演作などを含めると彼が関わる作品は枚挙にいとまがないため、主要作品を中心としてあることもご了承いただきたい。(編集部)

『Niandra Lades and Usually Just a T-Shirt』

1994年 / American Recordings

本作がリック・ルービンの《American Recordings》からリリースされていることには大きな意味がある。《American…》はルービンが《Def Jam》を去った後に立ち上げたレーベルだが(最初は《Def American》名義)、当初からブラック・クロウズ、ジェイホークスなどルーツ色強いバンド、アーティストをかなり意識的に紹介することに腐心していた。チリ・ペッパーズ脱退後ヘロインとコカインの多用でヘロヘロになりながら自宅で制作したというこの作品が、ヒップホップをオーヴァーグラウンド化させたルービンの手によってリリースされた事実が示唆するもの──それは、現世と黄泉の国の間を行き来しているかのような混沌としたこのサイケ〜アシッド・フォーク・アルバムがゴシック・アメリカンたる評価のもとに置かれるべきことと、フォークやカントリーはそもそもブルーズやR&Bと明らかに地続きであるという再認識、ではないだろうか。バッド・ブレインズの「Big Takeover」を除く全てがフルシアンテのオリジナルで、自宅録音のために音質は全く良くないが、それが却ってロバート・ジョンソンやブラインド・ウィリー・マクテルの戦前録音作品と同列のようにも聞こえる不思議……いや当然の帰結。本作と同じ1994年に同じこの《American…》からジョニー・キャッシュの大復活作『American Recordings』が発表されていることも象徴的だ。(岡村詩野)

『Smile From The Streets You Hold』

1997年 / Birdman

ヘロイン中毒で苦しむ中、もっぱらドラッグ・マネーを得るために制作されたセカンド・アルバム。そうした動機もあって、本作の作曲、録音時期は曲によってバラバラであり、バンド在籍中やソロ名義の前作『Niandra LaDes and Usually Just a T-Shirt』の制作時と重複しているものもある。基本的には前作の流れを受け継いだギターの弾き語りではあるが、声は枯れてメロディーは安定せず、ところどころにテープ・エフェクトが施されているなど、かなり風変わりな作品である。実際、デモ音源集のようなまとまりのなさや支離滅裂なヴォーカルに対する批判も散見される。しかし本当のところは、カオティックなヴォーカルや断片的なギターの演奏に刻み込まれたあまりに純粋で深い苦痛を、無意識ながら感じ取ってしまうのだろう。確かにフルシアンテのパブリック・イメージとしての、ソングライティングの美学には程遠いかもしれない。だが、すぐにほどけてしまいそうに脆いギターや、テープが加速し逆行した挙句、きちんと楽曲を結ばないまま録音を終える荒々しさ、そこには無常の美しさを感じてしまう。これは、この世界に限界を感じながらも(彼は録音期間に別世界の精霊たちと交信していたと発言している)、なんとかもがき生きつづけたひとりの人間の、61分間の記録テープだ。言葉はまとまりを失い、咳も止まらないほどに肉体もボロボロ。でも歌う。(髙橋翔哉)

『To Record Only Water For Ten Days』

2001年 / Warner Bros. Records / Asylum

ヤマハMD8という1998年に発売された8トラックのデジタルMTRでレコーディングされた宅録の作品で、演奏はすべてジョン・フルシアンテ一人の手によるもの。アシッド・フォーク調の弾き語りに、ドラム・マシンやシンセサイザー、ライン録りのギターが重ねられている。

MTRに録音された素材をアナログのテープレコーダーに落としてミックスされたそうで、レンズに紗をかけたようなぽわわんとした音像になっている。その音像にはドラム・マシンやシンセの角が取れたまろやかな味わいがある。シンセの音色は当時最先端のものというより、ジョン・カーペンターのサントラを思わせる80年代的なサウンドだ。こうしたシンセとジョンの声との組み合わせがフレッシュで、他では聴いたことがないようなムードを放っている。

レッチリではもっぱらファルセットのコーラスを聴かせるジョンだが、この作品では野太い声を披露している。個人的にはピッチを落としたボブ・モウルド(ハスカー・ドゥ、シュガー)とでもいうべき歌声のように感じる。もし仮にジョン・フルシアンテがレッチリのメンバーではなかったとしたら《Numero》あたりが発掘してきてリイシューしそうな内容ではないか。パーソナルで走り書きのようなソングライティングの中にジョンの繊細な魅力がきらきら光る作品だ。ちなみに、かつて文化系にとって神的な存在だったヴィンセント・ギャロがすべての曲のMVを制作している。(鳥居真道)

『From The Sounds Inside』

2001年 / Self-released

ジョン・フルシアンテという人には彼岸と此岸を行き来する浮世離れした音楽家という印象がある。『Blood Sugar Sex Magik』で一気にスターダムを駆け上がるも薬物中毒とうつで苦しみ来日公演中に脱退、帰国、そして隠遁してしまうという事件を1992年当時リアルタイムで見聞きしたせいもあるけれど、なにより彼がソロ名義で量産する圧倒的な数の作品群に、どこか常軌を逸した溢れでる発露のようなものを感じて畏怖の念すら抱いていた。このディスクガイド企画のために初めて聴いたジョンのソロ作『From the Sounds Inside』は彼のホームページにてフリー・ダウンロードで配布されたデジタル・アルバムで、小さなピースが組み合わさってなお未完のまま置き去りにされたジグソーパズルという趣きで生々しい。吐き出さずにはいられなかった歌たち。シンプルな弾き語りにチープな打ち込みやシンセが並走し時として感情が爆発するが、どこか醒めたような客観的な視線も同時に存在する。一聴して感じたのはR.E.M.『Automatic For The People』との相似性。「バンドを離れてドラッグ漬けだった頃とても孤独だったけれど、R.E.M.を聴くと友だちがそばにいるって感じた。彼らの音楽は自分にとってとても大切」とジョンが語るインタビューを見つけて膝を打った。16年ぶりのバンド復帰作と本作を並べて眺めて、ジョンがカート・コバーンのように『Automatic…』を聴きながら向こう岸へ渡らずに帰還して本当によかったと思う。(山田稔明)

『The Brown Bunny』(Original Sound Track)

2003年 / Tulip

.jpg)

ヴィンセント・ギャロが監督、脚本、主演、衣装、メイクなどあらゆる制作作業を自らつとめた映画のサントラ盤(日本限定リリース。2014年にオーストラリアのレーベルから100枚限定で再発)。厳密にはフルシアンテの曲は10曲中後半の5曲で、前半はギャロ自身が膨大なレコード・コレクションの中から選んだというジェフ・アレキサンダー、テッド・カーソン、ジャクソン・C・フランク、ゴードン・ライトフットらの曲が並んでいる。だが、何より6曲目以降に並ぶフルシアンテのオリジナル曲が圧倒的に素晴らしい。完全であることの無意味さ、自由であることの不自由さのような哲学を貫いてきたフルシアンテだが、こここでの5曲は驚くほど完成度が高く、素朴なアコースティック・ギターの音色を生かした曲や繊細なフィンガー・ピッキングが味わえる曲、それらに寄り添ってむせび泣くような歌が、哀しみ、悔い、恐れ、絶望の渦巻く複雑な情感を静かに描く。その表現力は息を飲む美しさだ。それだけに、「映像と合わさった時なぜかしっくりこなかった」というジョンの一存で結局これらが劇中で使用されなかったのは残念でならない。ギャロが映像のイメージをフルシアンテに伝え、それに応えて曲をギャロに戻し、という丹念なやりとりを重ねていたというのに……。フルシアンテは「悲しい曲を書くたびにこの映画のためにとっておいた」とその熱意をライナーノーツで綴っている。その美学はあまりにも純潔だったということか。(岡村詩野)

『Shadows Collide With People』

2004年 / Warner Bros. Records

本作は2004年、怒涛の6作リリースを敢行する前に発表された。以前の宅録で制作されたソロ・アルバムとは異なり、約15万ドルをかけてレコーディングが行なわれたが、その反面当時のインタビューではソロの楽曲はメインストリームでの成功を望んで作ったものではなく、とにかく作品を発表し続けた先で従来のファンもしくは自発的に作品に出会い気に入ってくれたリスナーのためにあるとも語っている。また、本作はソロ作品の中でもかなりロック寄りの音楽性を持つアルバムであり「Second Walk」、そして「Water」ではソロを組み込んでもいるものの、この時のジョンは「ロックスター的なギターソロ」はもう行き止まりで、レッド・ホット・チリ・ペッパーズでそういったプレイをするのは音楽的な興味からではなく、観客との交歓によるものだとしている。反対に本作でのジョンは純粋にサウンドと自分の感性を遊ばせることを楽しんだ。デペッシュ・モードの『Violator』にインスパイアされたと言う「極端なプロダクション」はスタジオ演奏の臨場感を伝えることを目的とせず、コンプレッションやエコー、リバーブをエフェクト然とした方法で用いている。加えて、シンセサイザーの面白い音を見つけて織り込む作業も楽しんだようで「Failure33 Object」、「23 Go In To End」などでそれが顕著にあらわれている。バンドでの彼が職人として仕事をしているとすれば――大きな世界の中の一ピースでしかないと述懐している――ソロは己のための音楽という側面が強く、全体的にどこか地に足のついていないような浮遊感が漂っている。言い換えれば、のびやかなのだ。(清家咲乃)

『The Will To Death』

2004年 / Record Collection

前作は時間とお金をかけて制作した一方、本作以降の6作品は2004年から2005年の半年という短い期間で立て続けに制作し発表された。そして短期間とは思えないほど、それぞれが異なっていて驚きがある。手癖の繰り返しではない、自身の中にある可能性を1つでも多く引き出そうという探究心がひしひしと伝わってくるからだ。ジョシュ・クリングホッファーも参加した本作は、6作品の中で一番最初に発表された作品。初めの2曲に前作のロックと電子音楽の名残りはあるが、その流れが3曲目「Time Runs Out」で変わる。左にリズム隊を、右にヴォーカルとギターを大胆に振り分けたミックスで、かと思えば曲の中盤からはリズム隊の音がセンターに配置されて音場が拡張されていく。2007年頃にエンジニアとしての自身の存在を意識したと彼自身は語っているが、本作にも拘りを感じることができる。また、4曲目「Loss」以降の6曲では良いメロディを歌うシンガー・ソングライター然とした姿勢が強調され、彼がレッチリのライヴでカヴァー曲を歌っていた姿を思い出さずにいられない。舞台上でエルトン・ジョンの曲などをギターで弾き語っていた彼が、本作の「The Mirror」などでピアノの演奏にのせてエルトンさながらに歌っている。ソロとして様々な音の実験を経ながら、2019年の二度目の復帰以降はギターの音色にも変化が現れるなど探究をやめないフルシアンテ。2022年、レッチリの最新ライヴでエルトンの「Your Song」を歌う彼の変わらない姿も見ながら本作のことを思い出した。(加藤孔紀)

Ataxia

『Automatic Writing』

2004年 / Record Collection

『Shadows Collide With People』を除く、2004年から2005年にかけて敢行された6作連続リリースの一連の作品を改めて整理しておこう。『The Will to Death』(2004年6月)、『Automatic Writing』(同8月)、『DC EP』(同9月)、『Inside Of Emptiness』(同10月)、『A Sphere in the Heart of Silence』(同11月)、『Curtains』(2005年2月)の6作品。内容も尺も関わっているアーティストもそれぞれ少しずつ異なるこれらを『The Empyrean』に向けた過程とする声も少なくない。だが、そもそもジョンはこうした試行錯誤そのものを作品とする音楽家。興味の対象も実に広範だ。6作連続第2弾となる本作もアタクシア名義で発表されているが、ジョンとジョシュ・クリングホッファーがLAで行う予定だったライヴに、ちょうど移住してきていたフガジのジョー・ラリーが加わる形で一瞬合流したもの。ライヴを挟んで僅か4日間で10曲を録音し、そのうちの5曲が本作としてリリースされ、残りの5曲も『AW II』として2007年3月に発表された。特に本作はP.I.L.を思い出させるフリーキーな即興スタイルのファンクネスが堪能できる1枚で、ライヴの熱気さながらのアンサンブルが特徴。『AW II』の方にはジョシュの歌うメロウな曲、エチオピアン・ファンク然とした曲なども収録されていてより多彩だ。(岡村詩野)

『DC EP』

2004年 / Record Collection

奇作だらけのジョンのソロ・ワークの中でも明らかに彼自身にとって“特別な”1枚だ。4曲のみのEPながら、ジョンのソロ名義作や数々のソロ・プロジェクトの中でこれだけ自身がプロデュースに関わっていない。プロデューサーは大先輩にあたるマイナー・スレット〜フガジのイアン・マッケイ。チリ・ペッパーズのフリーを通じて親しくなったという流れから、イアン主導で作られた。したがって、イアンの拠点であるワシントンDCにジョンが足を運んでのレコーディングになっており、本作唯一の他演者であるドラムも《Dischord》から作品を出していたフレンチ・トーストのメンバーでもあるジェリー・ブッシャーが担当している。録音スタジオはイアンが懇意にする地元の《Inner Ear》で、エンジニアも旧知のドン・ジエンタラ。要するにイアンにとって馴染みの座組み・環境で制作されたわけだが、たった2日間で録音とミックスを完了、そもそもが初めての作業だったにもかかわらず、成果がたったの4曲だったことが惜しまれるほどに相性の良さが伝わってくる。フガジのギー・ピチョットのレスポール・ジュニアを借りた曲もあったそうで、実際にDCハードコア・サウンドそのままの荒削りな音をフレーズに与えた一方、歌モノ作品としてジョン特有のメランコリックな旋律、親しみやすいヴォーカルもまた飾らずに引き出せたイアンの手腕は見事と言う他ない。そんなイアンに敬意を表し、ハードコアの聖地巡礼を記念してタイトルを“DC EP”とするジョンの洒脱な感覚と素直さに目尻が下がってしまう1枚だ。(岡村詩野)

『Inside Of Emptiness』

2004年 / Record Collection

快作『Shadows Collide with People』(2004年)の発表を経て、2004年中に6枚のソロ作品をリリースするという発言のもとリリースされた作品のうち4枚目にあたるソロ第6作。その6連作のうち温かみのあるバラードが印象的な『The Will To Death』、ジョシュ・クリングホッファー、フガジのジョリー・ラリーを迎え、アタクシア名義で制作されたポスト・パンク・テイストの『Automatic Writing』、これまたフガジのイアン・マッケイによってプロデュースされたメロディアスなオルタナティヴ・ロックを収めた『DC EP』が本作に至るまでにリリースされている。それらの作品と比較してみるとザ・ヴェルヴェット・アンダーグラウンド『White Light / White Heat』やイギー・ポップ『Lust For Life』を範としたという飾り気ないギター・オリエンテッドなプロダクションが本作における大きな特徴となっている。アルバム・オープナー「What I Saw」や、当時ジョンが制作に携わっていたマーズ・ヴォルタのオマー・ロドリゲス・ロペスがリード・ギターを弾いた「666」でのパンキッシュなヴォーカル・エフェクトやハードなギター・サウンドから本作の特徴を端的に感じとることができるだろう。他方、「Scratches」や「The World’s Edge」といったバラード・テイストの楽曲も本作には収められておりそこでの憂いを帯びたギターの音色を背景としたジョンの柔らかな歌声もまた印象的で、ヴォーカリストとしてのジョン・フルシアンテの表現力も本作を支えている。(尾野泰幸)

『A Sphere In The Heart Of Silence』(with Josh Klinghoffer)

2004年 / Record Collection

フルシアンテは本作について「電子音楽のレコード」と語る。事実、シンセやプログラミング、オーヴァーダブを駆使した“エレクトロニック”なサウンドは、同時期に量産されたソロ作品と比べて異質に違いない。「Walls」を構成するドラムマシンとインダストリアルなエレクトロニクスのループ。「Communique」に立ち込める霧のようなモジュラー・シンセのアンビエンス。「Sphere」や「Surrogate People」の重厚なサウンドスケープはロバート・フリップも想起させる“プログレッシヴ”な響きだが、(アコースティック・)ギターやベース、ピアノといった従来の楽器と継ぎ接ぎされることで作品に荒々しい陰影を浮かび上がらせている。8トラックで録音された「The Afterglow」はローファイなニュー・オーダーといった趣で、後年の本格的な「電子音楽」作品とは異なり(ライヴ録音も織り交ぜた)ハイブリッドであること、またあくまでヴォーカル曲が中心であるところも含めて、フルシアンテに紐付くバンド・ミュージックのイメージやシンガー・ソングライター像は担保されている。なお、本人は当時レディオヘッド『Amnesiac』やビョーク『Vespertine』が視界にあったことを明かしており、すなわち本作が「電子音楽(的なアプローチ)」を触媒とした新たな音楽表現の模索の一環であったことは想像に容易い。もっとも、それはソングライティングや演奏においてイーヴンで貢献したジョシュ・クリングホッファーとの共同作業の賜物であったことを追記しておく。(天井潤之介)

『Curtains』

2005年 / Record Collection

『The Will to Death』以降、6作連続で発表された中の最終作。フルシアンテ本人のアコースティック・ギター、ケン・ワイルドによるアップライト・ベースがバッキングのメインとなっているフォーキーな作品だ。加えて、オマー・ロドリゲス・ロペスと共に演奏する2人のエレキ・ギターは、ときにアンビエントでときにダイナミック。泣きのギターも含んだ様々なフレーズが緩急を伴って展開されるが、作品全体からは一歩引くようにミックスされている印象がある。あくまでもアルバム全体をアコースティックなサウンドに仕上げることがコンセプトゆえだろう。けれど、そんな風に全体を構築する一方で、各楽曲の物悲しいメロディを一層強調しているのは、他でもない彼自身の声を多重録音したコーラスだ。本作が2005年に発表され、その翌年にレッチリとして4年ぶりのアルバムがリリースになるわけだが、例えば本作の「Ascension」のコーラスに『Stadium Arcadium』(2006)の「Snow (Hey Oh) 」で披露されたような、彼の美しいコーラスの萌芽を見るようなところがある。それまでもバンド、ソロに渡って歌声を披露してきてはいたが、その魅力に磨きをかけるため、声によるハーモニーについて探究を行ったのが本作だったのかも。『Stadium Arcadium』が発表された際、ギターもさることながらコーラスでも存在感を強めた理由をこの作品から見い出せはしないか。(加藤孔紀)

『The Empyrean』

2009年 / Record Collection

2004年のリリース・ラッシュから一転、2006年12月から2008年3月の約2年をたっぷり使いオンとオフを繰り返しながら断続的に録音したという本作は収録された楽曲が歌詞・サウンドともに一つの物語を語っているコンセプト・アルバムである。アルバムタイトルの「Empyrean」とはダンテ著『神曲』の最終部である天国篇に登場する「至高天」のこと。エンピリアンは物理的存在を超えた領域であり、ダンテはそこで神と対面し、自身の魂と神の愛を調和させる。ジョンが自らのサイトで語った『The Empyrean』のストーリー──リスナーに解釈の余地を残すべくあくまでアウトラインの説明に止めている──を読む限りでは、人生の浮き沈みを経験しているクリエイティヴな人物であるところの「主人公」はダンテに、そしてもう一つのキャラクターである「創造の力」は神に対応していると言える。水底を揺蕩うような「Song To The Siren」、そして「Dark/Light」での打ちひしがれた漫ろ歩きのピアノと乱反射するジョンの歌声で構成される前半部分は「主人公」が物質的な生活に意味を見失い極度の孤独を感じている。アルバム中最もダイナミックかつ混沌としたサウンドの渦中で絶叫が響く「Central」で「主人公」はある種の自殺を果たす。ジョンは実際の肉体的な死と人格における死の二つの可能性を挙げている。葬送曲のような印象を受ける「One More Of Me」、むせ返るほどの光を感じさせるシンセサイザーを浴びながら「総ては永遠だ」と歌う「After The Ending」の2曲で再生に至り、至高天は自分の中にあると悟る。つまりこれは「主人公」ひいてはジョンがクリエイティヴィティを追い求め、煩悶し、それは最初から自身と一体だったのだと見つけるまでの物語なのである。(清家咲乃)

『Letur – Lefr』

2012年 / Record Collection

『The Empyrian』以降はエレクトロ指向に拍車がかかるものだと思われていた。実際に2010年にはカナダのヴェネチアン・スネアズことアーロン・ファンク、クリス・マクドナルドと新しいユニット=スピード・ディーラー・マムズを結成し3曲入りEPをリリース(昨2021年には約10年ぶりのEP『SDM-LA8-441-114-211』を発表している)。ハードコアの聖地を訪ねたかと思えば今度はブレイクコアに心酔か、と振り回されつつも、先々のことを深く考えないこの思いついたままの行動力こそがジョン・フルシアンテらしさなのだ、と納得するようにしていたリスナーは少なくなかったろう。しかし、その後に届いたのがこの5曲入りEPだ。ウータン・クランのRZA以下、彼の周辺一派であるアンゴラ出身のレゲジン・フィン、キネティック9、ラグド・モンク、そしてシンガポール出身のメイジア・ワンといったラッパーたちが参加。ウータン・クランの作品にジョンが参加したことがきっかけだったのか、彼らが関わった非常に野心的な展開が2曲目、4曲目、5曲目に表出されていて興味深い。この挑戦が大成功しているかと聞かれると即答に詰まるし、スワヒリ・ブロンドのニコール・ターリーがヴォーカルで参加したシンセ・ポップ調の1曲目との整合性も今ひとつな気もするが、ともあれ、エレクトロ指向を残しつつヒップホップにも手を伸ばそうとしていたジョンの思いは伝わってくる。だが、本作の僅か2ヶ月後に届く、ジャケのアートワークからして連続しているかのようなフル・アルバム『PBX Funicular Intaglio Zone』にはここでの5曲は収録されていないしゲストもキネティック9を除いて参加していない。日々変化していくジョンの興味に振り回されて吉、ということで。(岡村詩野)

『PBX Funicular Intaglio Zone』

2012年 / Record Collection

フルシアンテはチリ・ペッパーズからの2度目の離脱を控えた2000年代の終わり頃からエレクトロニック・ミュージックへの傾倒を急速に深めていく。本作は同年のEP『Letur – Lefr』と共にその最初のアウトプットにあたる作品で、フルシアンテはそれを「プログレッシヴ・シンセ・ポップ」と呼ぶ。「Bike」や「Guitar」のアシッド・ハウスとドラムン・ベースの乱暴なアマルガム。アーハみたいに始まる浮ついた「Mistakes」。「Intro/Sabam」からはフルシアンテが敬愛するヤニス・クセナキスら無調音楽の響きも聞こえるが、少なくとも『A Sphere in the Heart of Silence』の時点から確実に「電子音楽」の習熟が推し進められた成果を本作には窺うことができる。しかし、ここでもロック・ミュージックのイディオムは完全に手放されることはなく、そこはフルシアンテが前後してスタートさせたヴェネチアン・スネアズことアーロン・ファンクとのブレイクコア・プロジェクト、スピード・ディーラー・マムズと本作が地続きながらも決定的に態度を異にしている点だろう。メタリックなギター・サウンドがジャングル・ビートの上を這う「Sam」はまるでメルヴィンズとアタリ・ティーンエイジ・ライオットが融合したような騒々しさで、フルシアンテらしいメロウネスをたたえた「Ratiug」ではウータン・クラン一派のキネティック9が客演。果たしてそれらが“進歩的”かどうかは評価の分かれるところだが、何かしら既存の枠組みを押し広げようと試みた気概については買いたい。(天井潤之介)

『Enclosure』

2014年 / Record Collection

エレクトロニックに本格着手した前作『PBX Funicular Intaglio Zone』やEP『Outsides』の方向性を、さらに推し進めたアルバム。ブレイクビーツとメロディアスな歌の融合というテーマはそのままに、さらに電子音が前面に出ている。そしてサウンドは多彩に、ビートや拍子はより複雑になった。リズムへの探求という意味では、トム・ヨークによる「レディオヘッド以外」の活動とも比較できるかもしれない。しかし、トムがポスト・プロダクションや技巧に寄っていくのに比べると、フルシアンテの本作はよりシンセの音色そのものに焦点を当てている印象だ。サウンドに奥行きが生まれたと同時に、以前のアイディアに試行錯誤していた段階から、エレクトロニックの練度が確実に上がっている。結果として、明確な意図や一貫性があり、サウンド・テストではなくソングライティングに立ち返った、一言でいえば聴きやすいアルバムになった。「Run」では不規則なテンポや構成で電子音が飛び交う一方で、「Cinch」は長尺なギター・ソロを、「Fanfare」ではレッチリばりのポップネスを聴かせるなど、間口の広さも持ち合わせている。本作ののちジョン・フルシアンテ名義の制作はしばらく休止する。ダンス・ミュージックの快楽的な音とお得意のキャッチーなソングライティングが見事に両立した『Enclosure』は、キャリアに区切りをつける打上花火のごとく、華々しい魅力を持っている。(髙橋翔哉)

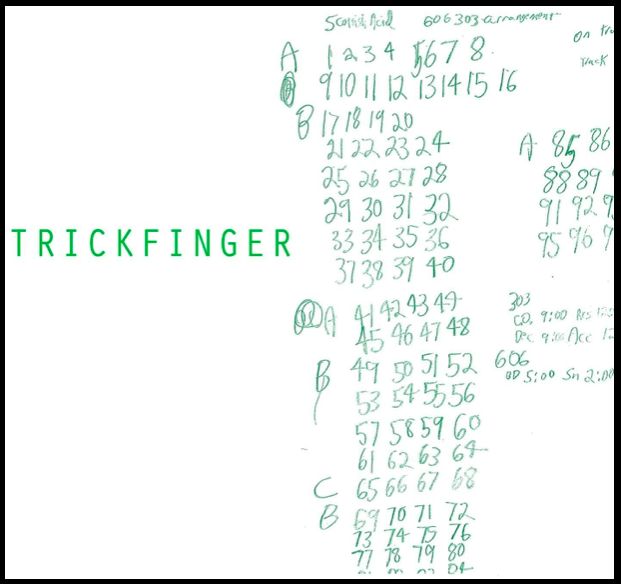

Trickfinger

『Trickfinger』

2015年 / Acid Test

リリース年順に並べてみると、本作はジョン・フルシアンテによるエレクトロニック・ミュージックの探求における次のフェーズとして、アシッド・ハウスへと向かった作品であり、名義を変え心機一転(Trickfinger名義では本作の前に1枚のEPをリリースしている)、いよいよ彼がギターの指板から解放された作品、などと呼ぶことができそうだ。しかし、いくつかのインタヴューを読んでみると、どうやらその認識にはやや誤りがある。本作が制作されたのはリリースから8年も前のことで(2007年頃。RHCPの活動休止期間辺りで、その後フルシアンテの2度目となるRHCP脱退が発表される)、そもそもリリースするつもりもなかったが、友人間で共有されていくうちにレーベル関係者に伝わって発表される運びになったそう。つまり、本作はジョンがエレクトロニック・ミュージックの探求へと乗り出して間もないときのものであり、その旅路の序章と呼んだ方がよいだろう。

序章らしく、本作に反映されているのは学びそのものである。ジョン・フルシアンテらしいと呼べるものよりも、いかにもアシッド・ハウスらしいといった方がしっくりくるようなトラックが並んでいるのは、彼の持つ音楽の歴史や文脈に対する誠実さ、生真面目さを物語っていよう。Trickfingerという名義は彼の妻が、ギターを弾く彼の指を見てそう形容したことに由来しているそうだが、様々なマシンもギターと同様に扱ってみせようという野心にも感じる。(高久大輝)

『Renoise Tracks 2009-2011』

2015年 / Self-released

ギター・インストゥルメンタル作品『4-guiters EP』などの楽曲群と同時にBandcampとSoundCloud上でリリースされたアルバム。ジョン・フルシアンテは2007年以降、エレクトロニック・ミュージックの制作に意欲的に取り組み、本作がリリースされた2015年にはそれがトリックフィンガーというアシッド・ハウス・プロジェクトによる作品リリースへと結びついていく。本作はそのタイトルにもある通り2009年から2011年にかけてジョンが自らのスタジオで制作したIDM、エレクトロニカが全編にわたって収録されている。唸るドラムンベースに30年代~70年代にかけての映画のセリフを散発的にサンプリングするという遊び心をまぶした「Genex44」や「Motiem58」、トリックフィンガーでも展開したアシッド・ハウスに歌を混交させ緩急自在にトラックを操る「Singular Scope 85」「Unending 126 Mix」など、実験的で多様な楽曲を耳にすれば本作が断続的に制作されたエクストラ・トラック集であるという見方はもちろん間違いではない。一方で、ジョンは本作のリリース時に音楽産業への忌避感から、音楽を愛する多くの人に自らの音楽を届けるためインターネット上でのフリー・ダウンロードという形式を選択したという旨の発言を残している。本作がジョン・フルシアンテの制作活動における実験精神がリリース・プラット・フォームも視野に入れながら発露した作品であるということは本作を聴くうえで忘れてはならないだろう。(尾野泰幸)

Trickfinger

『Trickfinger II』

2017年 / Acid Test

リリース時期は前後するものの、フルシアンテの個人史としては『Trickfinger』や本作は、制作時期としてはギターの演奏やヴォーカルとエレクトロニック・ミュージックの手法をミックスした『PBX Funicular Intaglio Zone』や『Enclosure』よりもかなり前になる。そもそも90年代終わりごろにエイフェックス・ツインやスクエアプッシャー、オウテカを愛聴し、そこで受けた刺激を率直に自身の表現に繋げたかったというフルシアンテの、まったく個人的なエレクトロニック・ミュージックへの挑戦がトリックフィンガーだったというわけだ。

本作は『Trickfinger』と同時期(2007年)に録音された音源であり、同様に80年代のアシッド・ハウスを素朴に模倣したトラックが並べられている。303、707、909といったベーシックな機材を使い、オーヴァーダブをせずにドラムマシンとシンセの「ジャム」を繰り返したという。音だけ聴けば80年代のアシッド・ハウスの埋もれた好盤といったところで、スタジアム・ロック・バンドのギタリストのイメージと結びつくひとは少ないのではないか。作品単体で飛び抜けたものではないが、本人にとって新たな領域を探検する喜びがよく伝わってくる。この、エレクトロニック・ミュージックに対する飾らない敬意と謙虚さこそがフルシンテだ。大規模なツアーに消耗していた彼がひそかにパーソナルな電子音楽を作っていた事実は、ミュージシャンとしてスターダムよりクリエイションを重視する彼の姿勢をよく表してもいる。(木津毅)

Trickfinger

『She Smiles Because She Presses The Button』

2020年 / Evar Records

名義はトリックフィンガーを使っているものの、2007年ごろにひそかに制作していたトラックを後になって発表した『Trickfinger』や『Trickfinger II』とは異なり、本作には2018年にレコーディングされた楽曲が収められている(ちなみに、本作の少し前にリリースされたEP「Look Down, See Us」は2019年の制作で、時期としては本作の後になる)。そのため、シンプルな機材による録音はこれまでと同様だが、以前のトリックフィンガー名義作よりは手法としてずいぶん洗練されているし、その幅も広がっている。インダストリアルな質感のIDM、ドラムンベースやノイズやトランスからの影響、緻密なプログラミングが交錯し、エレクトロニック・ミュージックのプロデューサーとしてのフルシアンテからの最新の成果報告といった印象だ。マーク・フェルからの影響でジェネレイティヴ(自動生成)・ミュージックの手法も多く入っているとのことで、本人いわく「マシーンとのコミュニケーション」としての音楽制作が目指されているのだ。

それはいわば、ロック・バンドではおこなえない類の音楽的探求に他ならない。レッド・ホット・チリ・ペッパーズへの再復帰はエレクトロニック・ミュージックの制作が続けられると確信してのことだったそうで、つまり、トリックフィンガーはいまやスター・ギタリストの個人的な愉しみの域をはるかに超越したものへと到達したのだ。(木津毅)

『Maya』

2020年 / Timesig

エレクトロニック・ミュージックそしてレイヴ・カルチャーに幅広く造詣の深いフルシアンテが、90年代前半のブレイクビート・ハードコアそしてジャングルにフォーカスを絞って作り上げたアルバム。自らエンジニアリングも手掛けるようになった経験から、100のブレイクビーツと15のヤマハDX7のサウンドをベースに、空間を埋めていくようにトラックを構築していったという。ネナ・チェリー「Buffalo Stance」の(あまりに有名な)フレーズ“Give me a motherfuckin’ breakbeat”が飛び出す冒頭から、エイメリー「1 Thing」を引用した「Reach Out」、そして『Motherless Child』の一節が登場するラストの「Anja Motherless」まで、女性のヴォーカル・サンプルが多用されており、亡き猫へ捧げるブルーズの趣を持ちながら、決して暗いトーンで埋め尽くされてはいない。チューニングの狂ったローランドMC-202で作ったメロディを採用した「Brand E」や、メランコリックな旋律とスネアの破壊的な連打がなめらかに絡み合う「Zillion」など、彼曰く「ポップ・ミュージックのキャッチーなそれではなく、ドラムをサポートするようなメロディ」は、多彩なディスコグラフィのなかでも今作がいちばん堪能できるのではないだろうか。(駒井憲嗣)

関連記事

【REVIEW】

Red Hot Chili Peppers『Unlimited Love』

http://turntokyo.com/reviews/red-hot-chili-peppers-unlimited-love/

Text By Junnosuke AmaiToshiaki YamadaKenji KomaiShoya TakahashiSakuno SeikeMasamichi ToriiTsuyoshi KizuShino OkamuraDaiki TakakuKoki KatoYasuyuki Ono