ジョーイ・ドーシック来日公演間近!

オーセンティックな歌を通じてひたむきにソウルの伝統を継承する男

昨今、ロサンゼルスという地から届けられる歌のエネルギーに興奮を覚えることが多い。例えばサーペントウィズフィート、イヴ・トゥモア、ケルシー・ルー、ヒラキッシュ……彼、彼女らは声を中心にソウル、ジャズ、エレクトロニカ、アンビエントなどを交錯させながら実験的で新しいサウンドによって、それぞれのセクシュアリティや様々な価値観を提示している。モッキーの作品への参加や来日公演にも帯同したことで知られるシンガーソングライター、ジョーイ・ドーシックもロサンゼルスを拠点としながらソウルを歌う今のミュージシャンだ。ただ、ジョーイ・ドーシックが前述したミュージシャンたちと異なると感じるのは、彼が70年代のソウル・ミュージックに敬意をはらいながら直向きにオーセンティックなサウンドを届けているからなのかもしれない。サーペントウィズフィートらが現在のロサンゼルスで新しい表現を次々と生み出す流れとは逆行するように、ジョーイ・ドーシックという男はオーセンティックであり続けている。ただ、逆行しているからこそ、そのノスタルジーを感じるサウンドがかえって稀有で特異な存在に思えてくるのだ。

ロサンゼルス出身のジョーイ・ドーシックは、ヘンリー・グライムス・グループや、ウィルコのギタリストでもあるネルス・クラインらと演奏を共にしながら高校までの学生生活を過ごしたという。ミシガン州の大学ではジャズを専攻、その時にルームメイトかつバンドメイトだったのがTheo KatzmanとJoe Dart、現在ロサンゼルスで活動するバンド、ヴルフペックのメンバーを務める二人だ。彼らとジョーイの出会いは必然だっただろう。最近日本でも認知されてきたヴルフペック、キレキレのリズムとビートを生み出しながら、ギター、ベース、キーボード、ドラムという4人編成を軸として繰り出されるファンク・サウンドがファンク・ブラザーズやタワー・オブ・パワーを想起させる。ジョーイ・ドーシックはヴルフペックのコラボレーターとしてキーボードやコーラス、コンポーザーと多岐に渡って活動をしている。中でもユニークだったのは、2016年にリリースされたEP『Game Winner』収録の「Running Away」が、翌年の2017年にリリースされたヴルフペックの『My Finish Line』に別アレンジで収録されたことだ。リリースから間もなくヴルフペックによって再解釈された「Running Away」は、デイヴィッド・T・ウォーカーとジェームス・ギャドソンの二人をフィーチャリングに招くというサプライズもあった。力強いジェームス・ギャドソンのドラミングに、Marlena Shawの『Who is This Bitch, Anyway?』(1974年)を思い起こさせるデイヴィッド・T・ウォーカーのメロウなギター、そこに遜色なくフィットするジョーイ・ドーシックの歌声を聴くことは、ソウルという音楽が世代を問わず、時代を越えて私たちを魅了するものだと再認識した瞬間だった。そういえば、ジョーイが『Inside Voice』(2018年)でビル・ウィザースの曲(「Stories」)をカバーしているが、当時ビル・ウィザースのプロデュースとドラムを担当していたのがジェームス・ギャドソンその人だった。

ジョーイ・ドーシック自身の作品『Game Winner』(2016年)、『Inside Voice』(2018年)にフォーカスしてみると、ヴルフペックとのコラボレートとは異なり、歌詞の独白を強調するサウンドになっている。それは、まるで一人で歌うジョーイを囲むようにバンドのサウンドが配置されている。ビル・ウィザースの「Stories」も原曲はたしかにピアノを主体とした語りとも思えるサウンドになっているが、ジョーイのカバーではクラップ、バスドラム、コーラスのサウンドのみをバックに彼自身がリード・シンガーとして前に立ち「あなたを大切にする」というメッセージをより近い距離で歌い伝えている。また「Game Winner」では、彼の趣味でもあるバスケットボールの試合を例えにしながら、恋愛というテーマを歌っている。比喩を用いた歌詞やサウンドの工夫は、より相手に伝えることを意識したソングライティングになっているからだということに気付く。そして『Inside Voice』に参加するミュージシャンにモッキー、ミゲル・アトウッド・ファーガソン、モーゼス・サムニー、ニア・アンドリュース、ココ・Oなど多彩なミュージシャンを迎えたことで、独白的でありながらも広い空間を演出することに成功している。特に、一部で共作も行うミゲルのストリングスとヴォーカリストたちのコーラスワークはその演出を一層拡張している。ミゲル・アトウッド・ファーガソンのストリングスはタイトル・トラックの「Inside Voice」に代表されるように流麗なサウンドを聴かせながら歌と巧みに共存しているし、モーゼス・サムニーとニア・アンドリュースが参加した「Take Mine」では声のレイヤーが美しくハーモニーを奏でている。

ジョーイのfacebookではモーゼス・サムニー、ニア・アンドリュースとのリハの様子が公開されている

https://www.facebook.com/watch/?v=671444122893654

広がりのあるサウンドの中にたしかに佇むジョーイの独白、これはゴスペルを思わせないだろうか。元来、教会で聴くという性質を持っていたゴスペルは私たちの日常生活との距離が近いし、ジョーイが目指した表現にある近さ、聴き手に伝えようとする工夫はゴスペルと似ている気がするのだ。メッセージをより伝えたければ対面することが一番だと考えるならば、対面する音楽こそゴスペルであり、それを継承したのがソウル・ミュージックであるから、彼は録音でそういった距離感も現代に再現したかったのかもしれない。2015年の来日の際、ソロ公演で楽器を持たずに自身のクラップのみで「Stories」を一曲歌い上げてしまった彼の姿が、記憶に残り続けてしょうがないのはそのせいだろうか。(加藤孔紀)

Photo by Curt Essel

■Joey Dosik Official Site

https://joeydosik.com/

関連記事

【INTERVIEW】

モーゼス・サムニーの清くダークな歌世界、それは誰の胸にも宿る天国と地獄

http://turntokyo.com/features/interviews-moses-sumney/

【INTERVIEW】

サーペントウィズフィート クィアーかつ純然たるR&Bシンガーの妥協なき葛藤のうた

http://turntokyo.com/features/interviews-serpentwithfeet/

【FEATURE】

ケルシー・ルー 環境に寄り添うサウンドと歌の可能性を探求するチェリスト/シンガー

http://turntokyo.com/features/features-kelsey-lu/

Text By Koki Kato

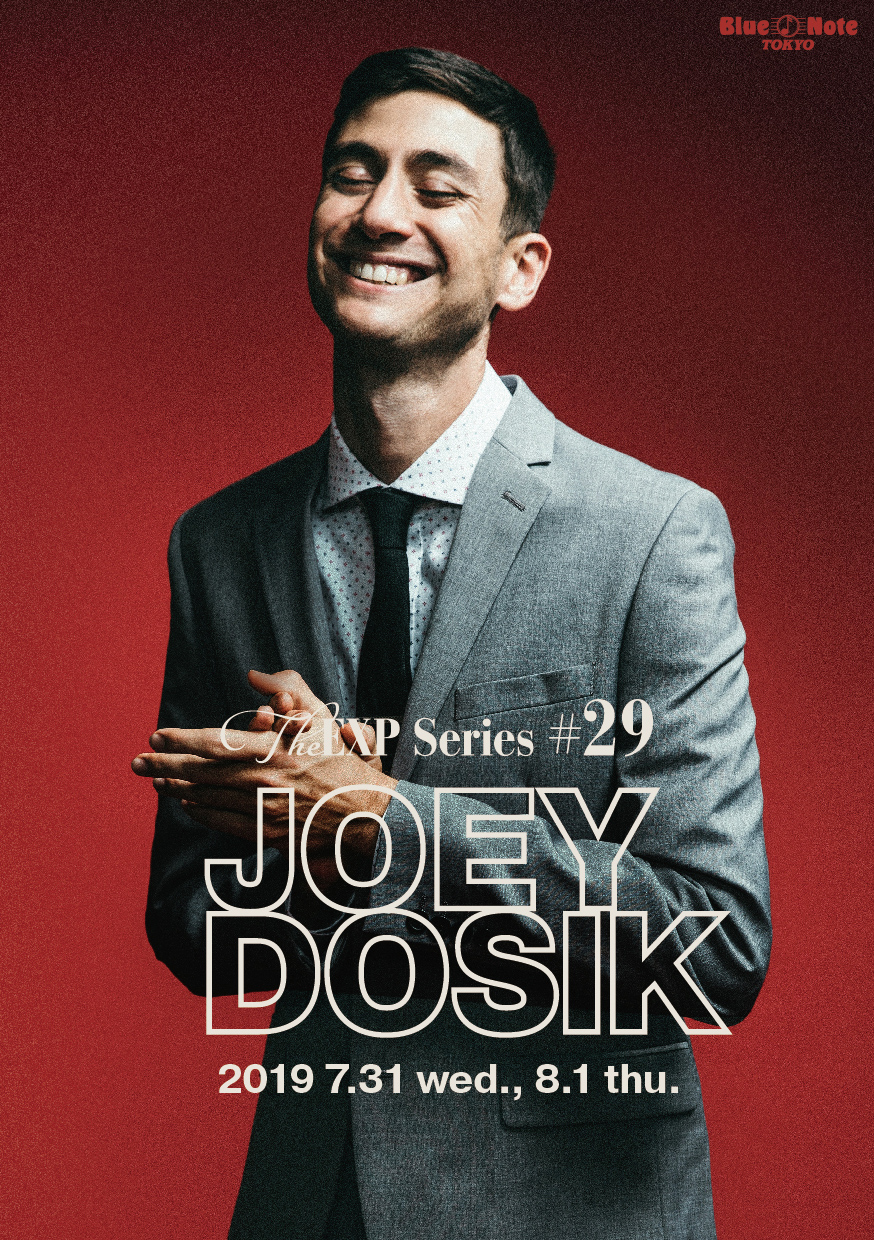

The EXP Series #29

JOEY DOSIK

2019/07/31(水)、08/01(木)

Blue Note TOKYO

1st

OPEN 17:30

START 18:30

2nd

OPEN 20:20

START 21:00

ADV ¥6,500(税込)

http://www.bluenote.co.jp/jp/artists/joey-dosik/