子供のため? いや、わからずやの大人のために僕らは歌う

キャス・マコームズがやはりただものではないと認識を新たにしたのは、カレン・ブラックを引っ張り出した時、つまり2009年のアルバム『Catacombs』の1曲目「Dreams-Come-True-Girl」で彼女と共演した時だ。

『イージー・ライダー』(1969年)の娼婦役や『ファイヴ・イージー・ピーセス』(1970年)の主人公の恋人役などアメリカン・ニュー・シネマ時代に好演して頭角を現したカレン・ブラックは、2013年に亡くなるまでコンスタントに作品に出演し続けた女優だが、一方で自ら曲を作って歌えるシンガーでもあった。カントリー歌手役で出演した、ロバート・アルトマン監督による『ナッシュビル』(1975年)の劇中で「Memphis」「Rolling Stone」という2曲を披露しているが、いずれもカレン・ブラックによるオリジナル曲だ。しかも、特有の色香が漂っていて実に味わい深い。この時代であれば、エミルー・ハリスやリンダ・ロンシュタットと肩を並べてもおかしくないくらいのセンスの良さと高い資質がこの2曲だけでも感じられる(同作のサントラに収録)。実際に彼女はこの時代にプロデューサーのボーンズ・ハウ、エンジニアのエリオット・メイザーとともにスタジオで録音していたそうだが、結局その時のセッション音源はリリースされることなく、日の目を見ることになるのは彼女が亡くなってずいぶんと経ってからのことだった。そこに一役買ったのが、晩年のカレンをデュエット相手に起用していたキャス・マコームズ。お蔵入りしていたその当時の曲だけではなく、キャスのオリジナル曲、二人の共作曲までを収録したカレン・ブラックの『Dreaming of You (1971-1976)』という2021年のアルバムは、キャスがコンパイルしプロデュースしている。キャスは2013年のアルバム『Big Wheel and Others』でも「Brighter!」という曲でカレンと再共演しているが、ここではこの作品が出た時には既に故人となってしまっていたカレンがほぼメインで歌っている。癌の治療を続けていたカレンになんとか歌わせようとしたキャスの気概が伝わる優しさ溢れる曲だ。

言うまでもなくキャスはカレン・ブラックに対してカントリー音楽の、それもアウトロー・ミュージックとしてのカントリー音楽の象徴のように捉えていたのだろうと思う。もちろん、彼の手札はカントリーやフォークだけではない。ジャズ、ファンク、ソウル、レゲエ、サイケデリック・ロックなど多くの引き出しを持ったシンガー・シングライターで、《ANTI-》移籍第一弾作『Mangy Love』(2016年)は、ブレイク・ミルズ、エンジェル・オルセンらの力も借りて、いなたさを残しつつも洗練されたモダン・ロックへと見事に昇華させていた。この路線は去年発表された『Heartmind』でも、さらに軽やかになって継続されていたが、彼がシーンに登場してからの約20年、インディー界のカメレオンだとか、スタイル同化型ミュージシャンだとか、何かと位置付けが難しいように思われてきたものの、彼が最初から念頭に置いているのはアメリカの歴史や伝統や文化を、やや郷愁の観点も交えて向き合おうとする心意気……それをしてアメリカーナと言ってしまうのもやや乱暴かもしれないが、結局そこに尽きるのではないかとつくづく感じる。本作のコンセプトを知り、その内容に触れてみてもやはり実感するのは、大衆文化としてのアメリカーナへのひたむきさだ。

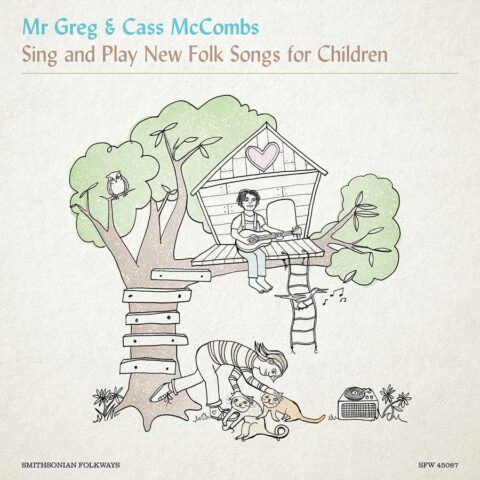

このちょっと特殊なニュー・アルバムから感じ取れるのも、まさしくそのスタンスだ。キャスの幼馴染みで幼稚園の先生でもあるMr.グレッグことグレッグ・ガードナーがソングライターとして書き溜めていた子供向けの曲を一緒に仕上げて完成させた全20曲。短いものだと1分台、長くても3分台のコンパクトな曲の中には、実際の子供がコーラスで参加した「Friends from All Around the World」のような曲もあるし、アルファベットの覚え歌のような「The Sounds That the Letters Make」みたいな曲もある。「Things That Go in the Recycling Bin」や「Paper Airplane」からは子供たちに環境問題に気づかせる狙いもあるかもしれない。『セサミ・ストリート』にも通じる飄々とした内容にはなっているという点では、確かに大人も一緒に楽しむキッズ・アルバムと言える。しかも、1曲ずつわかりやすく、カントリー、フォーク、レゲエ、ロカビリーなどのスタイルを踏襲することで、音楽の種類は豊富であること、それを体系的に捉えることも暗に伝えているようだ。つまり、曲自体はかなり意識的にスタンダードな在り方、フォルムに倣っている。

だが、このアルバムの本質はそこで終わらない。特に大きな意味を持つのは「Requiem for Ruth Bader Ginsburg」と「Wave a Flag for Harvey Milk」の2曲だ。前者はもちろん2020年に死去するまでアメリカの連邦最高裁判事をつとめた女性のことであり、後者はゲイであることを公表した元サンフランシスコ市会議員であり活動家のこと。勇気を持って正義を貫いた人々にも歌で賛辞を送る。それは、子供たちにそうした歴史的英雄の存在を教える狙いもあるのだろうが、アメリカの現代社会の大人たちにむけてあからさまに彼らの功績を思い出させる意図も感じないではいられない。78年に凶弾に倒れたミルクにせよ、亡くなってからまだ3年ほどのギンズバーグ判事にせよ、過度なナショナリズムや人種・性差別に揺れ続けるアメリカで、今、最も忘れてはいけない存在の一人であることを、数え歌のごときシンプルでわかりやすいカントリー調のポップスで形にしようとしたのではないか、と。いや、むしろ子供よりわからずやの大人たちに突きつけようとしたのかもしれない。

本作にはキャスの作品に長く関わってきた旧知のアリエル・リヒトシェイドの名前がない。《ANTI-》からの発売でもない。明らかに異なる座組みで制作された今作は非営利のレーベルである《Smithsonian Folkways》からのリリースだ。モージズ・アッシュが採取したさまざまな人種や国に根づく音楽作品が素地となったこのレーベル、もちろんアメリカだけにフォーカスさせたものではなく、アフリカ、アジア、中南米など世界各地に及ぶ。カレン・ブラックにアウトローとしてのカントリー音楽を見て、キッズ向けと称してアメリカの歴史をトレースしていくそんなキャスが考えるアメリカーナとしてのポップ・ミュージックが《Smithsonian Folkways》の名の元に刻まれることの意味は大きい。(岡村詩野)