電子音楽のスターが作り出した「思弁的自伝」

過去のモチーフを思いもよらない形に編集するセンスと、卓越したプロダクションで電子音楽のスターとなったワンオートリックス・ポイント・ネヴァーことダニエル・ロパティン。そのスタイルはアナログ・シンセの音色を弄んだりニューエイジやCM音楽を切り刻んでループさせるところから始まり、10年代後半あたりになってまた新たな展開を迎えたような気がする。それを雑にまとめると、まず思い浮かぶのが『Age Of』(2018年)で使われていたチェンバロに代表されるような西洋伝統音楽的なもの──それもわりとロマン派ぐらいまでのもの──への接近がある(そこにはロパティン自身が歌う、歌曲みたいなベタなメロディが乗ることになる)。それに加え、『グッド・タイム』などの映画音楽を手がけるなか、よりサウンドトラック的というか映像的なサウンド作りに寄っていったことがある。これはストリングスなどを入れたより広がりのあるプロダクションということでもそうだし、映画的でコンセプチュアルな作りというのはプロデュースを手がけたウィークエンドの『Dawn FM』や、その兄弟作的な、ラジオ番組を模したという『Magic Oneohtrix Point Never』などにつながっているように思う。

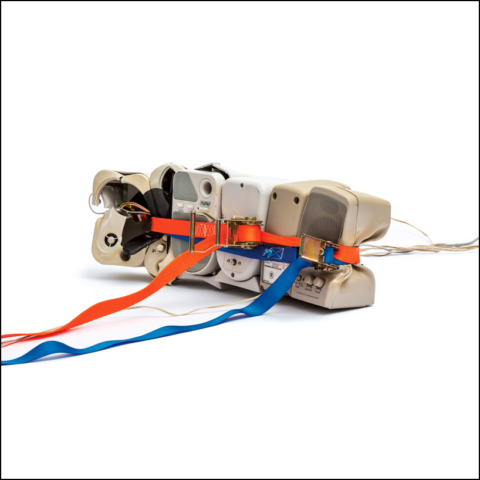

もともとクラシカルなピアノの訓練を受け、リゲティやエドゥアルド・アルテミエフ(タルコフスキー作品のサントラを作曲したソ連の音楽家)への愛を語ってきたロパティンだけに、そうした展開にもそれほど驚きはなかったともいえるが、今回発表された新作『Again』もおおむねそういった流れを汲みつつ、ロバート・エイムズによるオーケストレーションを導入してよりその方向性が過激化している感がある。前作の『Age Of』がバロックの小品集(といっても十分マキシマムだったと思うが)だとしたら、本作はロマン派の交響曲にまで突っ込んでいるというか、アルバム全体が一つのオペラやミュージカルのスコアのようにも思えてくる。ロパティンの説明するところだとこの作品は「スペキュレイティヴ・オートバイオグラフィ(a speculative autobiography)」だということで、そのまま訳すと「思弁的自伝」という感じだろうか。もともとサイエンス・フィクションを言い換える語としてスペキュレイティヴ・フィクションという言葉があって、これはありえたかもしれない世界・状況などを想定し、そのなかで何が起こるのか、その社会でどう生きていくのかなどを想像させる作品を指したものだった。その“音楽的自伝版”がこの『Again』のようだが、とはいえそう言われてもよく分からないし、音を聴いてもピンとくるわけではない。しかし一つ、先行曲の「A Barely Lit Path」のMVなどを見たうえで思い浮かんだのは、これはタイムマシン、あるいはビデオのなかに出てきたデロリアンみたいな車に乗り込んでロパティンの記憶を巡る旅のような作品なのではないかということだ。ひとつながりのサウンド・トリップのなかには何度も加速音的なノイズやシンセ(まさに「A Barely Lit Path」のMVでは自動車が白熱しながら加速するところにそうしたサウンドがあてられている)が挿入され、それが止んだところにライト・モティーフ的なフレーズが現れる。こうしてギアを上げたり下げたり、加速したり徐行したりを繰り返しながらいろいろなテクスチャーが代わる代わる現れるのが、この『Again』という作品の基本的な構造ではないか。

その“旅”のなかで現れるのは、温かいアナログ・シンセの音色だったり、ヴォイス・サンプルをアルペジオやグリッサンドで発音させるお得意の手法だったり、あるいはオルタナティヴ・ロック的なギター・サウンド(ロパティンのヒーローであるルー・ラナルドやジム・オルークが参加している)だったり、ジャンクなノイズだったり、ボーカロイド的な合成音声だったりして、これまでロパティンがやってきたことや彼が親しんできた音楽の要素を感じさせる。実際に、本作のサウンドにはロパティンが活動初期に作った未発表の音素材なども含まれているらしく、そうした自己言及性も感じさせる。しかし一方で、それらはどこかAIが出力した絵のように歪にゆがんでいたり溶けてくっついていたりして、過去に存在したものとはどうも異なっているような気がする……と、この『Again』はそんな景色も思い浮かべさせる。作品を最初に聴いたときとっさに思い浮かべたのがベルリオーズによる「幻想交響曲」のやや混濁した、カオティックな響きなのだが、これはアヘンを吸って朦朧とした意識のなかで過去の感覚、記憶などを思い浮かべ、そしてそこには断頭台や魔女、亡霊といった非現実的なイメージも混濁していく──というぼんやりした意識の流れを音楽化したものだった。バーンスタインはこの曲を「サイケデリックなシンフォニー」と称したというが、そのサウンド・トリップを電子音楽版にすると『Again』みたいな感じになるのではないか。こういったことを考えていくと、この作品が自伝的なものであり、なおかつ、あったかもしれないものを想像させるスペキュレイティヴな作品であるというのもなんとなくしっくりくるのだ。

このように、アルバムのコンセプトらしきものについてはなんとなく分かった気がする。では、この『Again』という作品自体についても分かったかというと、それほどよく分からないというのが正直なところだ。一つなんとなく思ったのは、コンセプトと表現が乖離してるんじゃないの? ということ。ロパティン自身の記憶や過去の作品という近年の作品のなかではかなりパーソナルなテーマを扱っているにもかかわらず、聴けばわかるようにその表現としてはかつてなくマキシマムに、ドラマティックになっている。「Gray Subviolet」ではストリングスがてんこ盛りになり、「Nightmare Point」や「Memories Of Music」では熱いギターソロがはさまれ、シンフォニック・メタルか?みたいな展開がある。そして、アルバム全体として60分近いスペクタクルに仕立がっている。この大仰さに対して「なぜそんなに盛り上がってるんだろう……」と、感情が取り残される瞬間がままあるというのが正直なところなのだ。なおかつ、そのドラマティックな盛り上がりもすぐ切断され、次のパートに移っていくというアルバムの構造がそれに拍車をかけている。

この異様にドラマティックなサウンドの背景として、どうやら「AIが人間にとって代わる未来」みたいな終末論的テーマがあるようだ。これはPVなど各所でほのめかされているものの、はっきりと形を結ぶわけでもなくほのめかされるにとどまっている。そういう意味で、やはりこの作品には感情の置きどころが分からないというか、微妙な居心地の悪さが残るのだ。だが一方で、そうしたちぐはぐな寄せ集め性がOPN的で面白いという見方もできるし、現代的なテクスチャーで、かつこれだけのクオリティで幻想交響曲的なものを作ってしまったこと自体すごいというべきだろう。『Again』は、OPNの作品がこれまでもそうだったように、他に類のない音楽であることには間違いないのだ。しかし、ここまでやってしまったら次はイエスの『海洋地形学の物語』みたいに組曲形式で全90分ぐらいにしたらいいんじゃないかと思うが、本当にやりかねないのが恐ろしいところですね。(吸い雲)