連載

The future belongs to analogue loyalists

スティーヴ・アルビニに捧げるメモワール

Vol.1

このGW期間、コロナ禍以降、初めて京都の実家に帰省した。年老いているにも関わらず相変わらず元気な母親と、妻の3人で家族水入らずの寛いだ日々を過ごしていたのだが、母親一人暮らしの実家の就寝時間はとても早い。5月8日、その日も昼間は比叡山入口近くのラジウム温泉でのんびり過ごし、家で晩御飯を食べた後の夜の7時には眠たくなって2階の布団に潜りこんだ。そんな早い時間に寝てしまうと当然のように夜中に目覚めてしまう。案の定、午前1時頃に目が覚め、枕元にあるスマホを手にとって何気なくFacebookを開くとFacebookフレンドの投稿の強烈な一文が目に飛び込んできた。

“R.I.P. Steve Albini”

えっ?ちょ、ちょ、ちょっと待ってくれ。何だこれは? 普段自分のFacebookフレンドは海外の方も非常に多く、“R.I.P. Donald Trump”みたいなバッド・ジョークを平然と投稿する輩もいたので、もしかしたらそういうアンチ層による悪い冗談なのかとも思えた。しかしコメント欄を見ると、どうもそうではない。慌ててX(Twitter)を見てみると、こちらはいきなりニュース・サイト《amass》の投稿が目に飛び込んできた。

「ミュージシャンで、レコーディング・エンジニア/プロデューサーとしても知られる、インディー・ロックのアイコン、スティーヴ・アルビニ(Steve Albini)が死去。61歳でした」

もうそこからは大混乱である。瞬時に思い浮かんだのはスティーヴの奥さん、Heatherのこと。SNSなど殆どやらなかったスティーヴが珍しくやっていたのがX(Twitter)で、いつだか結婚記念日にHeatherの写真をポストしていたのだが、それに「あっ、Heatherや。おめでとう」だか引用ポストをすると、それに本人からの「いいね」が付いていた。そして、スティーヴが人生を注ぎ込んだ彼のスタジオ《Electrical Audio》のことなどである。亡くなったのは5月7日のことで、日本とシカゴの時差を考えると、5月9日未明にニュースが広まったということになるのだろう。 元々、洋楽好きだった僕はビッグ・ブラックのファンでもあったので、「“My Disco”のヴォーカルはどうやって録音したの?」と訊ねると、「アコースティック・ギターのボディーにシールみたいにくっつけるピックアップがあるだろ?あれを喉にくっつけてギター・アンプに繋いで歌ったんだ。それをマイクで拾ったんだよ。動くと剥がれやすいので、とても窮屈で苦労したよ」など、当時はデヴィッドさんの通訳を介してだったが、とても丁寧に教えてくれたりした。 あとスタジオには通称“Guitar From Hell”という4弦が8本、1弦が8本はった殆ど用途不明の16弦ギターがあった。とても不思議な響きがしたので、「Godflesh」というアルバム収録曲のイントロで使わせていただいた。この後のスティーヴとのレコード制作における長い付き合いの中で、何度もこういう良い意味での偶発的な出来事が起こるのだが、そこが実にスティーヴらしいと思う。 そしてレコーディングは無事終了、シカゴの今はなき《Lounge AX》でZENI GEVAのライヴがあったのだが、何とライヴの企画自体がスティーヴで、オープン・アクトがバストロであった。当時バストロのメンバーであった後のガスター・デル・ソルのデヴィッド・グラブスや、トータスやザ・シー・アンド・ケイクのジョン・マッケンタイアともその時に初めて会ったのだと思う。スティーヴの手描きによるライヴのチラシも《Lounge Ax》の入口に貼ってあった。そこには、“ZENI GEVA from Osaka”と明記してあったんだけど、恐らくデヴィッドさんが大阪在住だったが故の間違いだったのかもしれない。それよりも面白かったのが、“Mind blowing!! Revenge of Hiroshima!!”などと添えて書かれてあったことだ。ちょっと恥ずかしいの反面、「こんなことを書いて大丈夫なのか?」と心配もしたのだが、過激な一文を添えて注目を引こうとしたのだろう。初めて渡米した無名の僕らをプッシュしたいがゆえのスティーヴならではの心配りだったのだろうと今では感謝している。「お前らも自分でライヴのブッキングをするだろ?」と涼しい顔で言うスティーヴだったが、驚いたのはクラブのオープン時には、自ら入口に簡易椅子を置いて座り、チケットのモギリや当日客の受付をやっていたことだ。オーディエンス達も「やあ、スティーヴ、調子はどう?」なんて気軽に声をかけながら店に入っていく。スティーヴもドル札を握りしめながら明るく受け答えしていて、何となく飾り気のないシカゴのインディー・シーンの一端を垣間見た瞬間だった。スティーヴのおかげで当時は無名だった僕らのライヴも大盛況、オープナーのバストロも普段はやらない即興演奏というスペシャルなセットで華を添えてくれた。 こうしてZENI GEVA初の渡米は無事に終わり、《Public Bath》から『全体去勢』というアルバムが無事に発売された。ただ1991年当時、日本に拠点を置く《Public Barh》はCDによるリリースしかなく、ビッグ・ブラッグの『Songs About Fucking』のジャケットに、“The future belongs to analogue loyalists. Fuck digital.”と明記したスティーヴの録音の真骨頂が発揮されていたかどうかはよく分からない。今でもアナログLPでも出ていたら……という想いは少しある。(文・写真提供/田畑満) 連載第2回 連載第3回 Text By

Mitsuru Tabata 関連記事

僕とスティーヴとの出会いは1991年の秋に遡る。当時大阪在住のアメリカ人、デヴィッド・ホプキンス(David Hopkins)さんが主催していた日本の音楽を米国に紹介する趣旨で活動していた《Public Bath》から、「ZENI GEVAのアルバムを出さないか?」とリーダーであるK.K. NULLさんにオファーがあった。その際デヴィッドさんには「ZENI GEVAのサウンドにはスティーヴ・アルビニが合うのではないか?」というアイデアがあったようだ。「シカゴで録音しよう。ついでにライヴもやればいい」ということになった。当時僕はまだ25歳だったが渡米どころか海外は勿論初めて。飛行機にさえ乗ったことがなく、英語なんて“Yes”と“No”の他は、洋楽で身につけたタイトルと、“Fuck You”くらいしか喋れなかった。K.K. NULLさんは前年にノイズ・ギターによるソロ・ライヴ経験がアメリカであったため、少しは慣れた感じであったが(その人脈もありZENI GEVAの初渡米は西海岸でのライヴも組めた)ドラムのエイトと僕は、お上りさん丸出しの状況でシカゴへ渡航したのである。

当時のスティーヴは、まだシカゴの郊外の街エヴァンストンに居を構え(東京に例えると国立とか小平?)自宅スタジオでまだ8チャンネルしかないコンソールを使って2インチのオープン・リール・テープで録音をしていた。地下にドラム・キットやアンプがあり、一階のキッチン横にコンソール・ルームがあって、トイレの水を流すと下水管を流れる音が地下にまで聞こえてしまうから、ヴォーカルの録音時にはトイレ禁止だったと思う。

それまでスティーヴのことは、勿論ビッグ・ブラックやレイプマンは聴いていたけど、「幾つか他のバンドのプロデューサーをやっている。ドラッグを肯定する発言をしたり、メジャーのアーティストをクソ味噌に貶したり、乱暴で破茶滅茶な発言をしている」程度の知識しかなく、ビッグ・ブラックの過激な歌詞とも併せ(物凄く怒っているとか、物騒なことを煽動する歌詞)どんなヤバい人物が現れるのかと思っていた。しかし、実際の彼は気さくで大人しく、理路整然と落ち着いて話をする極々真っ当で知性的な人だった。デヴィッドさんが通訳で同行してくれたのも幸いし、レコーディングは滞りなく録音は3日間、ミックスは2日で終わったのだが、その際にアナログ・テープを使ったテクニックには驚かされたことが何度でもあった。実際には演奏をやり直したので、その方法は使わなかったが、例えばドラムが何処かで曲間のフィルを間違えたとしよう。それをその曲の別の箇所のフィルと差し替えるのだが、それをテープの切り貼りでやってしまうのである。現在のDAW主流の録音作業なら簡単なことだろう。しかし現代音楽におけるテープ・ミュージックならまだしも、オープン・リール・テープをカミソリで切って繋ぎ合わせ、曲中の演奏の間違いを修正するなんて、そんなことをやってしまう人は、今まで日本でも見たことがなかった。しかもそれがプロ・トゥールズを使う現代のエンジニアよりも手早い作業でやってしまうのである。「普通のロック・バンドの録音作品は、アナログ・テープで全部できてしまうので、今更デジタル環境の録音を学ぶ必要がない」というスティーヴらしいエピソードだと思う。

スティーヴの自宅スタジオでのK.K. NULL

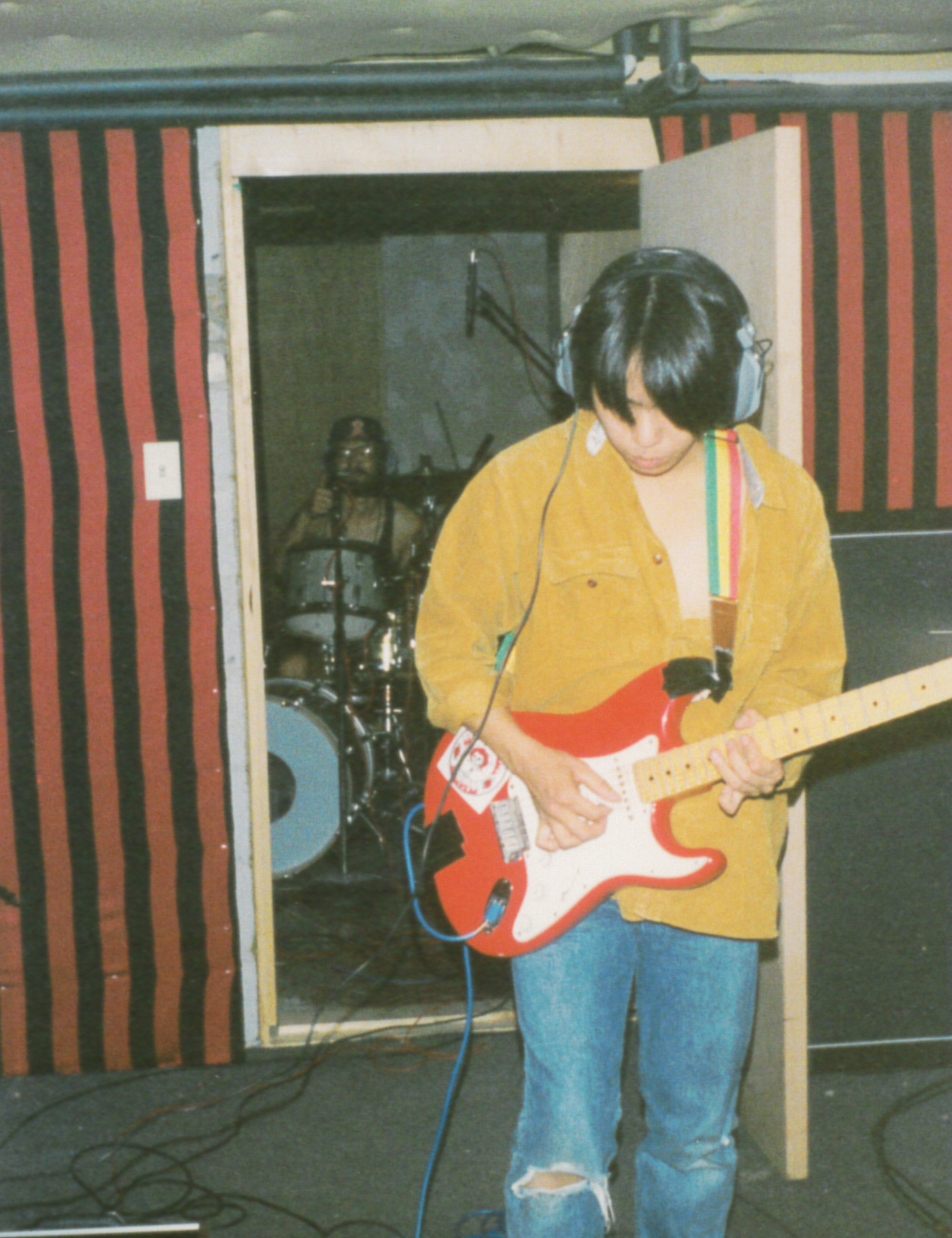

レコーディング中の田畑満

Vol.2へ続く

【INTERVIEW】

KISHINO TABATA BROPHY

岸野一之、田畑満、フィリップ・ブロフィの邂逅が生む危険な音軌道

http://http://turntokyo.com/features/kishino-tabata-brophy-interview/