THE 30 BEST ALBUMS OF 2023

2023年ベスト・アルバム

2023年は、パンデミックからの回復(途上)の年。と書くと些か暴力的ですが、海外アーティストの来日も増え、国内でも多くのイベントが賑わっていたのは間違いありません。さらに記憶を掘り返してみると、パンデミックで大きく変わったことの一つが現実とインターネットの在り方でした。例えば、ウェブを通してのミーティングは当たり前のものになり、AIは仕事でもプライヴェートでも身近な存在になり両者が不可分のものとなってすでに長い時間が過ぎていますが、そのバランスに明確な変化が起こったタイミングだったのだと思います。もちろん、一人ひとり違った感覚を持って生きているのは当然ですが、ライヴも含め、人と人との触れ合いという“日常”が戻ってくると、そのバランスには再びの変化が訪れたのではないでしょうか。だからこそ、この2023年は多くの人にとって“自分”をどこに置くのか、そんな迷いと共にあったのではないかと感じています。

人は自身の中に“自分”を見出すと同時に、こういったメディアもそうかもしれませんが、周囲の人々や触れる芸術作品、つまり自分の外側にも“自分”を見出すものです。2023年もたくさん届けられた音楽の中からここに30の作品を選びました。この中にもあるであろう現在のあなたを探しながら楽しんでいただけたら嬉しいです。きっと一人ひとりの変化が世界の変化と分かち難く繋がっています。そして、

反戦争、反虐殺。最後に、2023年を振り返るまでもなく、中東で起きていること、今もまさに起きている(それは戦争とさえ呼べないかもしれない)不条理ついてこの場を借りて『TURN』の意志を表明しておきます。綺麗事に聞こえるかもしれません。でも一人ひとりが世界と繋がっている。その可能性を信じて。この社会で、資本主義のもとで生きていく上でそこに間接的にでも加担している事実に焼かれながら、できることを探していきます。(編集部)

30

Natural Wonder Beauty Concept

Natural Wonder Beauty Concept

Mexican Summer

10月に初来日を果たしたアナ・ロクサーヌは、ジュリー・クルーズの「The World Spins」を歌いライヴを締めくくったのだけれど、ブライアン・ピニェイロ=DJパイソンとのパートナーシップは、示唆されてきた彼女のポップサイドを引き出すことに成功している。往年のU.S.ARMYのフーディーを被ったピニェイロと収まるアーティスト写真の、違う土地で生まれたきょうだいの再会を思わせる親密さはアルバム全体を覆っていて、ふたりのデュエット(!)「III」を始め、トリップホップ、ジャングル、IDMがグリッチノイズを媒介に穏やかに繋がれていく。ゆったりとしたベース音に包まれた雲を掴むような感触は、明け方の汚されていない空気のなかクラブからの帰り道で感じる感覚にも近い。トルネード・ウォレスのプロジェクト、a.s.o.や《AD 93》のJames Kといったアクトがこぞって、90年代のダウンテンポをノスタルジーとしてではなく今の感覚として鳴らしているのが忘れられない年だった。(駒井憲嗣)

29

Matmos

Return to Archive

Smithsonian Folkways

これまでも様々な非楽音を素材に、先鋭的な、けれど不敵にポップな再構築を実践してきたマトモスが、そのアーティスト性の本懐をいよいよさらけ出す。いや、しかし、ここでさらけ出されているのは、おそらくはマトモスというある特定の、一組の仲介者の存在論だけに収まる何かではない。前世紀以来駆動してきたポップ・ミュージック(いわゆる前衛音楽の、ではなく、ポップ・ミュージックの、というところがキモだ)の「進化」の様態、そのエネルギー、ダイナミズム、存在論がそっくり射程に捉えられ、デジタル・デバイス上に引き据えられる。《Folkways》レコードに残された膨大なアーカイヴへと自由にアクセスし、それを素材に再構築することを許された彼らは、様々なフィールド・レコーディング素材、環境音、具体音を(文字通り)ミキサーに詰め込み、飲み下しにくい音のジュースをこしらえた。過去が細切りにされ、練り合わせられ、むき出しの律動によって「いま、ここ」で姿を表す。その姿はまた、未だ見ぬ音楽の強い光を望遠鏡で覗き込んでしまったときのように眩しく、私達は目を細めるほかない。(柴崎祐二)

28

Daughter

Stereo Mind Game

4AD / Glassnote

聴くたびに、静けさと同時に希望を感じさせる音楽だと思う。パンデミックの影響の下、メンバー同士が会いに行き、イギリスのデヴォン、ブリストル、ロンドン、カリフォルニア州サンディエゴ、ワシントン州バンクーバー……と各地で制作を行った7年ぶりとなる3作目。エレナの歌声は抑揚をおさえた穏やかさがあり、Ex:Re名義のソロ活動でもコラボレーションを共にしてきた弦楽合奏団、12 Ensembleによるストリングスが全編に渡って浮動する。こうしたフレーズの入れ代わりに加えて、バンドとオーケストレーションが一体化したアンサンブル、ブレイクの躍動感は新たな暖かさを与えた。特にギターのへフェリがヴォーカルで初参加した「Future Love」、「Swim Back」のリズムの変化は顕著だろう。これまでの《4AD》が持つ、サッド・コア/スロウコアと言った退廃的な雰囲気を継承しつつ、ドーターの前向きな変化が伺える意欲作に鼓舞される。(吉澤奈々)

27

100 gecs

10,000 gecs

Atlantic

ロック成分が高まったセカンド・アルバム。ローラが以前バンドをやっていたという事実も大きいのだろうが、メタルやポップパンクやスカといった“取るに足らないもの”と思われてきた音楽的要素をまたも意図的にググっと高めて痛快なベースラインを敷き、ポップに仕上げる手つきがあまりにも100ゲックス! その露悪性と大衆性が同居している点において、あらゆる文化が悪趣味化した2020年代初頭のムードの哀しき/正しき反映にもなっている。けれども、そういった仕草を保ったまま、実際のところきめ細かく丁寧な構成や音処理、ソングライティングが施されているのも事実。ハイパーポップが云々という背景を知らないリスナーでも楽しめるはず。というと、結局はウェルメイドなエンターテイメント作品ってこと? もちろん、ノー。だって、二人のこのフェティッシュな感性がみなぎるユーモアの数々は、決してオフィスの会議では生まれ得ないものでしょう?(つやちゃん)

26

Navy Blue

Ways of Knowing

Def Jam

マルチな才能で様々な分野で活躍し、アール・スウェットシャツ、マイクらと繋がって音楽活動を本格化させたNavy Blueこと、Sage Elsesser。彼の《Def Jam》デビュー作となった『Ways of Knowing』は、そのタイトルに「自分が知らないことを知る方法」「自分らしく生きることはどんなことなのか」といった意味を託している。ところどころに自身の母親や父親の肉声が引用された、彼の愛する家族への愛や自身の痛みを綴った今作。非常に内省的な内容にも関わらず、そんな個人の経験も実は自分だけのものでなく、リスナーや他人の痛みともリンクしていることを表現した、共感性の高い作品だ。ゴスペルに影響を受けたサウンドを中心に、生演奏のリッチな音色が幻想的な「Embers」や、レゲエ調の美しいラヴ・ソング「To Fall In Love」など自由なジョイントが並び、プロデューサーとラッパーの一体感が圧倒的に感じられる、数少ない作品の一つだった。(MINORI)

25

feeble little horse

Girl with Fish

Saddle Creek

「フィラデルフィア・シューゲイズ」シーンにも連なるFeeble Little Horseが飛躍し、《Saddle Creek》から発表したセカンド・アルバム。元々メンバーの仕事や学業の都合から記念に1枚作品を残して解散する予定だったものの「楽しくて辞められなかった」ので、活動を継続。このエピソードだけでもグッとくるものがあるが、遠隔でアイデアを交換しながら制作した本作が、デビュー作にも増してバンドとしての有機的な高まりを感じさせるのだから面白い。極端にデジタルな質感のファズ・ギターによる轟きと、アコースティックな軽やかさ。トゥイー・ポップ的な人懐っこさとささやかな感傷に、切り裂くような破壊的なシャウト。ひとつひとつの要素には型があるように思えるが、それらが調和と不和の間を縫うように構成され、大胆かつ新鮮なフックを生み出している。このある種の“いびつさ”こそが本作の魅力であり、名付け難いバンド・サウンドの愛おしさに私たちは胸をいっぱいにさせられるのだ。(前田理子)

24

Laurel Halo

Atlas

Awe

私は、この『Atlas』のリードトラック「Belleville」が公開された時に、その未知のアップライト・ピアノの響きに圧倒され、20回ほど狂ったようにリピートした。「聴き手を潜在意識の中へのロードトリップに誘うようにデザインした」という、ローレル・ヘイローの思惑にまんまハマってしまったが、このアルバムはフランスのINA-GRMスタジオで録音され、そのスペースが生む残響と、他所にはない実験的な機材に囲まれる中で製作された。そんな環境の中でルーシー・レイルトン(Lucy Railton)や、ジェイムズ・アンダーウッド、ベンディク・ギスケ、コビー・セイといった、気鋭のプレイヤーたちの手を借り作り上げた比類無きアンビエント・レコードに対し、彼女の最高傑作だという声は少なくない。故・坂本龍一が死後に公開した自作のフューネラル・プレイリストの最後に、若手音楽家として唯一、彼女の楽曲「Breath」が選ばれた。ある意味、これからは彼女の時代だ。その幕開けを刮目せよ。(hiwatt)

23

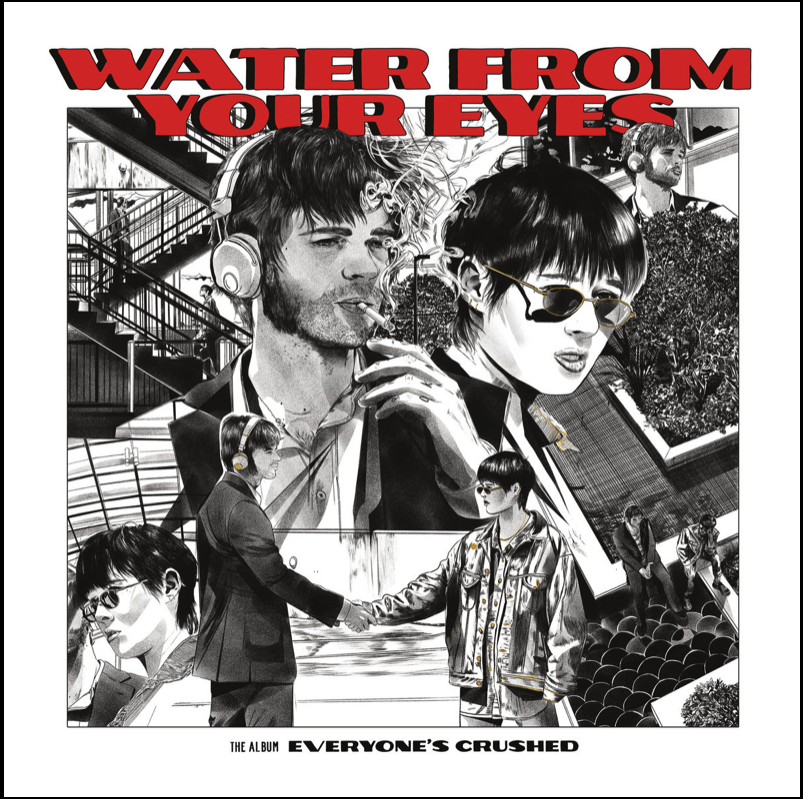

Water From Your Eyes

Everyone’s Crushed

Matador / Beatink

レイチェル・ブラウン&ネイト・エイモス(Nate Amos)のデュオでブルックリンの前衛派、ウォーター・フロム・ユア・アイズ(Water From Your Eyes)。かわいらしく牧歌的なところがあったサード・アルバム『Somebody Else’s Song』(2019年)までのインディー・ポップから一転、パンデミックの最中にリリースされた実験作『33:44』(2020年)と『Structure』(2021年)で2人は荒野へと突き進み、音の冒険と探検に邁進した。《Matador》からのデビュー作になったこの『Everyone’s Crushed』は、ラボの最新の成果であり、キャリアの総決算的な趣もある。陶酔的でのびやかなミニマル・ポップを聴かせた前作の「“Quotations”」の延長線上にあるファースト・シングル「Barley」を聴いた時は、ずいぶんとわくわくさせられた。レイチェルが柔らかなメロディをストレートに歌い上げる一方、ミニマルなストリングスやドローンのようなオルガンのサンプルが並走する「14」も、奇妙な感触がある。セリエル音楽に影響され、乱数生成で生み出した音列や微分音を大胆に持ちこんだ独特の作曲とプロダクションが結実し、親しげな微笑みを浮かべながら異星からゆっくりと飛来してくるエイリアンのような怪作が誕生した。ちなみにレイチェルはサンクス・フォー・カミング(thanks for coming)で、ネイトはマイ・アイディア(My Idea)でも活動しており、両者の創作意欲は尽きることがないようだ。(天野龍太郎)

22

Yussef Dayes

Black Classical Music

Brownswood / Beatink

アートワークが少年時代のユセフ・デイズ本人の写真であることが表しているように、本作は家族と音楽を共にした時代から、ビリー・コブハムとの出会い、サウス・ロンドンでの活動に至るまで、パーソナルな記憶と足跡を辿る旅のような作品だ。同時にジャズを土台にしながら、レゲエやアフロビートを始め、当然のように様々な音楽的なアプローチが1枚のアルバムに詰め込まれていることは、様々な人種と音楽が交差して混じり合いながら、長い年月をかけて歴史を積み重ねてきたUKジャズ・シーンの現在を反映しているようでもある。お馴染みの盟友からジャマイカのクロニクスや民族的マイノリティによるグループ、チネケ!・オーケストラまで多様なルーツを持つメンバーが参加している本作は、個人の記憶と足跡の集積こそが文化や歴史を作り、その連なりの先にこそ未来があるという至極当然のことを改めて思い出させる。どこかノスタルジーも誘うアルバムのハイライトの1つ「The Light」ではユセフ・デイズの3歳の娘バイアがフィーチャーされている。(tt)

21

Caroline Polachek

Desire, I Want to Turn into You

Perpetual Novice

今にも動き出しそうな、躍動性と生命性を湛えた素晴らしきアートワークを前にして想像する期待に、見事応えるようなキャロライン・ポラチェックによるセカンド。ラップやフォーク、フラメンコやジャングルなど、多様なジャンルの展開を見せる本作には、癒しと衝撃の瞬間が、とめどなく強烈に刻まれている。ジャンルのリバイバルや再解釈の幅を広げながら、音に対する敏感で、洗練されて、しかも自由なアプローチを繰りなすその感覚は現代的なポップスの在り方という他ない。亡くなった父親という存在との対峙がパーソナルな側面を象徴するが、一方で、声の波動の、流れる音の官能性のもとで綴られる欲望の探索、恋愛の物語は、『フリーバッグ』などの映像作品とも同時代性を感じさせるような痛烈さと現代生活の身近な感覚に溢れている。最新ツールを駆使しながらまわりくどく振る舞い、様々な物に興味を取られ振り回される。そんな現代を生きる自らと私たちへの批評性が詰まったパフォーマティヴな傑作。(市川タツキ)

20

君島大空

no public sounds

Apollo

本作のセルフ・コンセプト・ノーツにて、タイトル「no public sounds」とはSoundCloudで公開された音源に再びアクセスした際、それが削除されていた時のメッセージだと述べられていた。時の試練に打ち勝つ作品がある一方、そうではない作品もある。本作はそんな音楽たちが君島大空という音楽家の元へと集積し、11曲へと新たに形を成したアルバムとも捉えられないだろうか。流麗なギタープレイはコンダクターのように楽曲を先導し、時にアグレッシヴに楽曲は展開していく。静けさも過剰さも含んだ目まぐるしさには、高速かつ供給過多なインターネットの波にさらわれてしまった音楽たちが一瞬私たちの前に立ち現れては去りゆく連続を感じさせ、どこか切なくもある。あらゆる作品が持っていたかもしれない可能性が本作を通じて刹那的にスパークする感覚と、オルタナやハイパーな質感とがリンクする必然性に「音楽たちのための音楽」という言葉がふと浮かんだ。(寺尾錬)

19

Wednesday

Rat Saw God

Dead Oceans

記憶の奥底に刻みつけられているようなギターに心を揺さぶられているのか、あるいは叫びとささやきの間で揺れる声に感情を持っていかれているのかわからない、でもとにかくウェンズデイのこのアルバムを聞くとなんとも落ち着かない気分になる。シューゲイザー、カントリー、オルタナ、ギター・ロックの温故知新、楽曲の中、アルバムの中でそれらが混ぜられて過剰の一つ手前、そっけなさの一歩前で立ち止まり心をこれでもかとざわつかせる。ノースカロライナ州アッシュビルのインディ・ロックバンド、ウェンズデイの『Rat Saw God』はそんな素晴らしいバランスで成り立っている。どうしようもないくらいの感情の波がおかしみを交じえ語られる断片化された物語の中に落とし込まれ、幾度となく痛みと虚無、そしてその先にある希望を伝えてくる。現在の向こうに過去が滲むようなこの音楽はヒリヒリとしていながら、それでもなお人々が暮らすこの世界に対する愛にあふれている。(Casanova.S)

18

Gia Margaret

Romantic Piano

Jagjaguwar / Big Nothing

一時声を失ったことで生まれた前作に続きインスト中心だが、前作のそれが装飾的な使われ方なのに対し今作のピアノは一音一音を確かめるように爪弾かれ、ドローンやごくミニマルなバンド・サウンドに環境音が溶け合う夢うつつな質感の中でも、存在感を失わずそこに在る(ミックスはピアノ曲を初めて手掛けたという、WHY?ことヨニ・ウルフ)。鍵の軋む音までも拾い上げ、その素朴なタッチ一つひとつはあたかもヴォーカルの息遣いのように、いや時に歌よりも正確に、言葉にならない心の機微を聴き手の中に直接伝える。タイトルは「ロマン派のピアノ」という意味にもとれるが、確かに、主観や感情を主題に現代ならば(シンガー・)ソングライター的とも言えるロマン派のピアノ小品集を連想させるところも。ヴォーカルレス、だからこそ、とりわけ悪い方向に言葉が力を持ちすぎている現代において彼女はとりわけピュアな(シンガー・)ソングライターなのだ、とも言いたくなる。(井草七海)

17

Joanna Sternberg

I’ve Got Me

Fat Possum

どこまでも繊細。同時にブレイヴ・アンド・ストロング。マンハッタンを拠点に活動するシンガー・ソングライターの2作目。I、my、me、mine……一人称の筆圧が誰よりも高い極私的な内容が、独特な魅力を持つ声によって次々と歌われていく。作り手にとって現在進行形の問題が生乾きのまま曲という形をとって生まれ出てきているような、まさに曲と歌い手が不可分な関係にあるケースの最たるもののひとつだと思うが、そういった曲をこうして聴き、自分もいつの間にか口ずさんでしまっていることの不思議さに、フォークやブルーズ、ひいてはポップ・ミュージックというものの機能について改めて考えさせられてしまう。今は一心同体なはずの曲がいつの間にか歌い手の身体を離れ、新しい空気に放たれていく。そういった様を幻視してしまうような、未来でも聴かれることを待っているような曲たち。ベッドルームのひとりごとがスタンダード・ソングになるまで。(橋口史人)

16

Lil Yachty

Let’s Start Here

Capitol

ともあれ、生成AIの年だ。急速に人口へと膾炙したそれは、ある人にとっては極上の遊び道具であり、ある人にとってはアイデンティティを揺るがしかねない喫緊の問題として立ち上がった。一見して生成AIの仕業とわかるジャケットを纏ったこのアルバムが、特異点たる2023年の頭にリリースされたことは、案外重要な意味を持っているのかもしれない。遠くない未来に、この不気味なテクスチャーすら消失している可能性があるからだ。フレッシュマンとして未来を嘱望されたアトランタ出身のラッパーがプロンプトしたのは、紫色に煤けたサイケデリック・ポップ。軽薄な反響を繰り返す声とシンセサイザーは、ケミカルな陶酔をひたすら演出する。それはグラスの底に残ったぬるいジンを一気に飲んだ時にも似ていて、不快な液体を追い出そうと頭を振っている内に底なしの快楽が到来する仕組みだ。約8ヶ月後に発表されたEP『The Secret Recipe』では本作のサウンドをレイジ・ビートへと援用したリル・ヨッティ、その創造力は極限まで研ぎ澄まされている。優れたプロンプターとは、優れたアーティストであろうか? このアルバムが生まれた限り、答えは一つに決まっている。(風間一慶)

15

Amaarae

Fountain Baby

Interscope

Ama Genfiのソロ・プロジェクト、アマレイによるセカンド・アルバム。彼女は、ニューヨーク出身で、アトランタでも育った。また自身のルーツであるガーナのアクラも故郷と呼んでいる。そんな彼女は自身の音楽をアフロフュージョンと呼んでいる。「Big Steppa」などはSarzなどの近年のアフロビーツの流れの中にあり、その中でも「Co-Star」や「Aquamarie Luvs Ecstasy」での彼女らしいウィスパー・ヴォイスで畳み掛けるヴォーカル・ワークは、ピンクパンサレスの登場以降より注目を浴びるようになったと言え、前作からの3年で彼女を受け入れる土壌が出来上がったことが本作にも繋がっている。また「Come Home To God」は、レディオヘッド『OK Computer』など90年代後半頃のサウンドを思わせる異なるベクトルも内包されており、今後もどんなサウンドが作られるのか楽しみだ。(杉山慧)

14

Sufjan Stevens

Javelin

Asthmatic Kitty / Big Nothing

静謐なエレクトロニカを基調とした2020年リリースの『The Ascension』から趣を変え、『Carrie & Lowell』(2015年)を彷彿とさせる繊細なフォークロアが壮大なオーケストレーションや聖歌のごときコーラスと結びつき生み出される大海のようなサウンドスケープ。このダイナミズムこそが本作の聴きどころだろう。しかし歌詞に目を向ければ愛する者との別離に伴う痛みと虚無がシンプルな言葉で連ねられており、そこには2023年の混沌した外界との接続も、『Illinois』(2005年)や『Michigan』(2003年)で提示した批評的な眼差しも存在しないように見える。ほぼ一人で完結したという制作プロセスも踏まえて浮かび上がるのは、一人称のサッドネスを世界もろとも深い海に沈めてしまわんとする天才芸術家のプリミティヴで巨大なエゴ。剥き出しになってもなお放ち続けるその輝きに戦慄すら覚える。(ドリーミー刑事)

13

Skrillex

Quest For Fire

OWSLA / Atlantic

「RATATA」における喉で舌を鳴らすパーカッションの響きや「Tears」の瓶の栓を抜くクリック音、あるいは「Good Space」の輪郭を失うほど歪めてチョップされたヴォイスを、きみは聴いたかい。鼓膜や頭蓋の内部で増幅するどこかASMRを思わせる音の震えは、ビートボックスにも似た身体的な快楽をもたらす。実際『Quest For Fire』はビートボクサーに多くのネタ元を提供しているし、同様のことは2010年や2015年のかれの作品でも言えたことだ。だが本作の真価は、そんな脳に痛い音たちを駆使した、レールを失ったジェットコースターのような曲展開である。ビートの渇望と充足によって、期待と不安が交差する忘我の臨界点がミリ秒単位で無数に用意されており、突然に床が抜けるような瞬間の連続を注視し体験する。気づけば感覚器官が肥大化した怪人となりながら、全身の微小な骨まで脱臼を起こし、目からは水銀と合成着色料の涙が止まらない。まずはヘッドフォンを押し当て爆音で聴いてみて。私たちはまだ未来の音を聴きとり未知の快楽を創造することができるという、希望のアルバムだからね。(髙橋翔哉)

12

坂本龍一

12

commmons

坂本龍一は『async』(2017年)で、できるだけたくさんの音に耳をひらいた。プリペアド・ピアノ、弦楽器、打楽器、三味線の擦れる音、雨音、森の中を歩く自身の足音、ポール・ボウルズやデヴィッド・シルヴィアンの朗読、あるいは東日本大震災のときの津波に浸かったピアノの音、など。そしてそれらを分類することなく、それぞれの固有の鼓動に身をさらし、自由にゆらめくオーケストラのようなものを作り上げた。その音とモノ、自然の関係の根源に迫ろうとする姿勢は、この遺作となった『12』にも通底している。音の一つ一つを見極めるかのように鳴らされるピアノやシンセサイザー。その流動する身体運動の連続で発生する、ペダルの音、ピアノ内部の共鳴、そして呼吸音。さらにはカラスを思わせる鳥の鳴き声。それらは対立や粗い変化を作ろうとせず、剥き出しのまま響き渡る。時制にとらわれることなく音楽を探究しつづけてきた坂本の、優しくも凄まじい最後のパフォーマンスだ。(坂本哲哉)

11

Kara Jackson

Why Does the Earth Give Us People To Love?

September Recordings

「なんと人生を達観した、老成した魂を持った若者なのだろう」。それが本作を聴いた第一印象だった。カーラ・ジャクソンが選び抜いた、シンプルかつ研ぎ澄まされた言葉のひとつひとつが脳裏で繰り返され、深く考えさせられる。ロンドンのインディ系オンライン誌『ライン・オブ・ベスト・フィット』は、今年新しい音楽で注目すべき作品トップ50で本作を堂々1位に選んでいて、「本作の強みは、彼女の抑制のきいた、人をイラっとさせるほど慎重な言葉選びにあり、何日も頭に残る」と絶賛するのにも、激しく頷ける。全米青年桂冠詩人に選ばれた詩人でもあると聞き、なるほどその哲学的なリリックにも納得がいく。しかし若干23歳の世界観とはとても信じがたく、人生が与える切なさ、非条理、残酷さ、挫折、それゆえの美しさ、強さ。社会で虐げられがちな黒人女性としての憤りも、その強さの糧になっているのだろう。ヤング・シカゴ・オーサーズでジャミーラ・ウッズの指導を受けた彼女が、ジャミーラの新作ツアーで前座を務めるライヴも楽しみだ。(塚田桂子)

10

Mali Velasquez

I’m Green

Acrophase Records

物憂げな情感を湛えた歌声と、生々しく鳴るフォーク・サウンドを下地としながらもスネアドラムの印象的な重用やノイジーなシンセサイザーの挿入といった巧みなアレンジ・ワークによってサウンドに厚みを持たせつつ構成されたナッシュヴィルを拠点とするシンガー・ソングライターのデヴュー作。静かな弾き語りに始まり、ノイジーなエレクトリック・ギターを中心に据えて壮大に展開していくサウンドのもと、他界した母との別れの悲しみを歌う「Medicine」を《Brookryn Vegan》は“エモーティヴ・フォーク”と称した。フォークをベースとしながらアンビエントからグランジまで至る多面的なサウンドと自らのルーツやセクシュアリティ、他者との関係性の困難を記した胸をえぐるリリックで巧みに構築された本作は、現行インディー(・ロック)の中心的存在となっているエイドリアン・レンカーやフィービー・ブリジャーズら、現代の“フィメイル・シンガーソングライター”の系譜を総括するような迫力と気概に満ちている。(尾野泰幸)

9

Jamila Woods

Water Made Us

Jagjaguwar

詩家でもあるシカゴ出身のジャミーラ・ウッズは、トニ・モリソンの「水は常に元の場所に戻ろうとしている」という旨のアイディアを引用して、私たちが人生の旅路でどんな変化を経ても、元の自分に帰化する力の偉大さを説く。しかし、ジャミーラがトラウマを癒すことや(「Send A Dove」)」自己受容について歌っても(「Good News」)、決して説教臭くは聞こえず、その耳に優しい歌声とデリケートなインストゥルメンタルは心地の良さを感じさせる。そして今作品の面白い点は、彼女の恋愛に対するアプローチだろう。彼女は、元恋人たちの特徴を述べながら、新しい恋人ができたことを新しい場所に行っただけだと言う(「I Miss All My Exes」)。作品はメランコリックでありながらもポジティヴであり、ジャミーラの慎重に紡がれたリリックは、私たちを緊張から解す。『Water Made Us』は、一種のセーフスペースなのだ。(島岡奈央)

8

Loraine James

Gentle Confrontation

Hyperdub

英プロデューサー、ロレイン・ジェイムスの最新作は00年代のエレクトロニカやエモなどにオマージュを捧げた作品と言われていて、たしかにLusineのサンプリングなど、各所にその要素を感じることができる。だが、この作品を単にノスタルジックなものから区別しているのは、その上モノとリズムの関係性にあるように思う。一瞬、「違う曲を同時に再生したか?」と思わせるような表題曲に顕著だが、この作品ではふんわりとしたアンビエント的な上モノに対して、ビートは前ノリで攻撃的に、せわしなく刻んでいくという二重構造が見られる。二つのレイヤーがときにずれ、ときに噛み合いながら進んでいくこのポリリズミックな感覚にこそ本作の、そしてロレインの音楽の新しさがあるような気がする。彼女がやっていることは、その特異なリズム感覚によってIDM、アンビエント、R&B、現代音楽…などさまざまな音楽を再構築していく試みと言えるのではないか。ロレインが次にどのような音楽を作り出すのか、2024年も追っていきたい。(吸い雲)

7

Boygenius

The Record

Interscope

2020年代の“インディー・ロック”を後世振り返る際に欠かすことのできない存在となるであろう、フィービー・ブリジャーズ、ジュリアン・ベイカー、ルーシー・ダッカスの三人によるファースト・フル・アルバム。入れ替わり立ち替わりに登場する三人のヴォーカル・ハーモニーを直接的に感じることができる「Call about it」や「Revolutuion 0」といった端麗なアコースティック楽曲も素晴らしいが、それ以上に心を突き刺すのは数々のギター・ロック・ナンバー。「$20」のイントロから鳴る分厚いギター・リフの力強さが、「Not Strong Enough」に光を射すクリーン・トーン・ギターの輝きが、「Staniist」で縦横無尽に走り回るヘヴィー・ギターの狂騒が、これまで自らがロック・ミュージックに感じてきた体の底から湧き出るヒリ付きと情熱をいつでも心の中に蘇らせる。稀代のロック・アルバム。(尾野泰幸)

6

Sampha

LAHAI

Young

ジャングルやブロークン・ビーツからの影響を思わせるビートが響く。同時に、リズム楽器以外の音もこの作品のグルーヴを担っている。シンセサイザーのフレーズの反復、強弱のある歌とコーラスの掛け合い、複数の言語のスポークン・ワード、ピアノのアタック、抑揚のあるストリングス……幾つもの楽器や歌や声が代わる代わる出入りし、ドラムやベースが鳴らない時間も聴く人の体を揺らすだろう。それは、歌詞の随所に描かれる鳥や飛翔のイメージ、例えば羽ばたきを繰り返す様子や、ときに上昇と下降をする様子とも結びついていく。出身地ロンドンの音楽家も多く招いてつくられた本作はサンファの現在であり、一方でタイトルに祖父の名前であり自身のミドルネームであるLAHAIをつけたことは過去への眼差しでもある。本作で自分史の過去と現在を繋いでみせたことは、幾つもの音と音とがシームレスに繋がってグルーヴを作り出すこととも似ている。一人の人間の脈動の音そのものが聞こえるようだ。(加藤孔紀)

5

Noname

Sundial

この作品を聴いて最初に浮かぶ感想が「ノーネーム、ブレないなぁ😅」ならば、きっとあなたは大事なものを見逃している──その作風ゆえかラッパーよりも詩人にカテゴライズされがちなことへのフラストレーションを込めたスキルフルなラップを、きまりが悪いと感じながらも「boomboom」で新境地を開拓した彼女の勇気を、「potentially the interlude」で周囲の期待に感じるプレッシャーを吐露した彼女のヴァルネラビリティを。もちろん、ラディカルでシニカルな彼女一流の視点が、本作を特徴づけるものの一つであることは間違いない。しかし、最近はRome Streetzにハマっていると語り、次作ではよりブーンバップに取り組みたいと嬉しそうに話すのも彼女なのだ。今作をそんなノーネームの2023年のタイムスタンプと捉えたとき、たとえば「toxic」のような曲こそ味わい深さが増してこよう。(奧田翔)

4

Anohni & The Johnsons

My Back Was A Bridge For You To Cross

Rough Trade / Beatink

怒りは消えていない。いやむしろ、とめどなく破壊されていくこの惑星の環境と人間の尊厳に対する彼女の想いは深まっているだろう。だがアノーニはここで自分の表現が生まれた場所を振り返り、ふたりのヒーローを讃える━━クィア・アクティヴィズムのシスターであるマーシャ・P・ジョンソンと、公民権運動とともにある音楽としてのソウルを歌ったマーヴィン・ゲイだ。ふたりに共通するのは愛を惜しみなくシェアしていたこと。そしてアノーニは激しいエレクトロニック・サウンドで憤怒の業火を燃やした前作とは対照的に、本作ではオーガニックで、柔らかく温かくて、聴く者の心を芯から癒すようなソウル・ミュージックを奏でる。情熱的なエレキ・ギターをすべて受け止めるようなスケールの大きさで響く彼女の歌声――「変わらなくてはならない」。簡単に絶望に足を取られそうな現代にあって、それでもより良き未来を思い描くためには慈愛と詩情こそが必要なのだと……この歌たちはあなたに向けて微笑みながら訴える。(木津毅)

3

Jam City

Jam City Presents EFM

Mad Decent / Earthly

このアルバムは、なにかを誘発する。期待かもしれないし、妖しさや艶かしさ、向こう見ずさ、あるいは慰めかもしれない。とにかく今いる場所とは違うところへ向かう扉を開ける。しかもスピーディーに。それは心地よく叩きつけられる骨太なビート以上に、粉々のガラスをまぶした、一見なめらかだが鋭利な棘に覆われた音のきらめくポップなフレーズによってである。パンフルートやコーラスといったウワモノ、Aidanの鼻にかかったような歌声やEmpress Ofの刹那的な高揚感について歌う声、Kelly Zutrauの“doesn’t matter”とくり返す歌声など、高音を中心に多くの音が光を放つざらつきや鋭さを持っている。そういう音に擦られてできた浅い傷の感覚はなぜだか非常にアディクティヴである。噛み締めて砕けた飴は元には戻らないし、傷はなかったことにならないし、扉の先を知った自分はかつての自分には戻らない。(佐藤遥)

2

Meshell Ndegeocello

The Omnichord Real Book

Blue Note

93年にマドンナのレーベル《Maverick》からデビューしたミシェル・ンデゲオチェロが、2023年に《Blue Note》から、ジョシュ・ジョンソン、ジェフ・パーカー、ブランディ・ヤンガー、コリー・ヘンリーらジャズ・ミュージシャンも多数参加したアルバムを発表したことには大きな意味がある。30年かけてジャズの名門に辿り着いたということではなく(現に彼女は《Blue Note》からの作品にこれまで何度も参加してきた)、ミシェルが貫いてきたシームレスな音楽性、あるいは優れたベーシストであると共にあらゆる楽器に精通したプレイヤーであり、素晴らしいソングライター/ヴォーカリストであるということが、長きに渡りマドンナらが牽引し、今の時代へと繋いできたポピュラー・ミュージックの新たな在り方を見事に表出させたからだ。そしてそれは、奇しくも今や多くのアフリカン・アメリカンやマイノリティたちが支えるアメリカ社会の縮図でもあるということを、本作を通じて実感させられるのである。(岡村詩野)

1

Speakers Corner Quartet

Further Out Than The Edge

OTIH

フルートのBiscuit、ドラムとパーカッションのKwake Bass、ヴァイオリンのRaven Bush、そしてベースのPeter Bennieからなるサウス・ロンドンの4人組、Speakers Corner Quartetは2006年からスポークン・ワードとヒップホップのイベント『Speakers Corner』のハウス・バンドとして活動をスタートしたという。これまで故MFドゥームやリアン・ラ・ハヴァス、ディーン・ブラントといったアーティストとコラボレーションを重ねていることや、このファースト・アルバムにティルザ、シャバカ・ハッチングス、コビー・セイ、サンファ、ミカ・リーヴァイといった錚々たる顔ぶれが参加していることからも、彼らの手練れぶりは想像できるだろう。とはいえ、本作の蓋を開けてみると聞こえてくるのは卓越したソロ・プレイなどではない。いや、演奏が素晴らしいのは事実なのだが、それよりも多くのコラボレーターと円を描くように調和しているのだ。『エッジ(端)よりもさらに外側へ』というタイトルが指しているものはおそらくそこにあるのだろう。全曲にゲストを招き、ドラム・マシンやシンセサイザーも用いてそれぞれと溶け合っていくことで、ジャズ、ヒップホップ、エレクトロ、R&Bといったジャンルの枠組みや、ロボットと人間といった枠組みまで、さまざまな境界線は曖昧になっていく。

抽象度の高いリリックからも彼らの姿勢は滲む。最もわかりやすい例として「Geronimo Blues」を再生してみて欲しい。“ジェロニモ”というのはネイティヴ・アメリカンの象徴としての言葉だろうか。「私たちは傲慢な態度と時代遅れな意見を持った悪魔の群れの下で生きている/彼らは、ワケがわからないことを話したり子どもを殺したりする忙しい1日の疲れを癒すために、1,000ポンド掛かるピクニックに出かけて芝生に座っている」。ケイ・テンペストの苛烈でポリティカルなスポークン・ワードは荘厳なバック・トラックの中で響き、中盤をすぎると背景はゆるやかに切り替わり、光へと進んでいく。テンペストの最後の言葉はこうだ。「言葉を超えて、空白を埋めよう」。このフレーズはもう一度繰り返されるが、一つの単語を発する前に途切れて終わる。“blanks”。空白。それはきっと可能性と呼べるものであり、リスナー一人ひとりに委ねられたものだ。

もしも『Further Out Than The Edge』から「もっと」「もっと」と調和を希求する声が聞こえたのならば、それはあなたの内側から発せられた声に他ならない。これはサウス・ロンドンで育まれた技術が、コミュニティが、“さらに外側へ”と溢れ、重なり、混じり合うことの美しさを示した、一つの草案である。(高久大輝)

.jpg)

THE 30 BEST ALBUMS OF 2022

THE 25 BEST ALBUMS OF 2021

THE 25 BEST ALBUMS OF 2020

THE 25 BEST ALBUMS OF 2019

THE 25 BEST ALBUMS OF 2018

Text By Sho OkudaRyutaro AmanoHaruka SatoKenji KomaiShoya TakahashiRiko MaedaNana YoshizawaTatsuki IchikawaIkkei KazamaKenichi OguraSuimokuFumito HashiguchiNao ShimaokahiwattttMINORICasanova.STsuyachanKeiko TsukadaDreamy DekaTsuyoshi KizuShino OkamuraYuji ShibasakiKei SugiyamaNami IgusaDaiki TakakuKoki KatoTetsuya SakamotoYasuyuki Ono