「今やりたいのは“点”ではなく“波”の音楽」

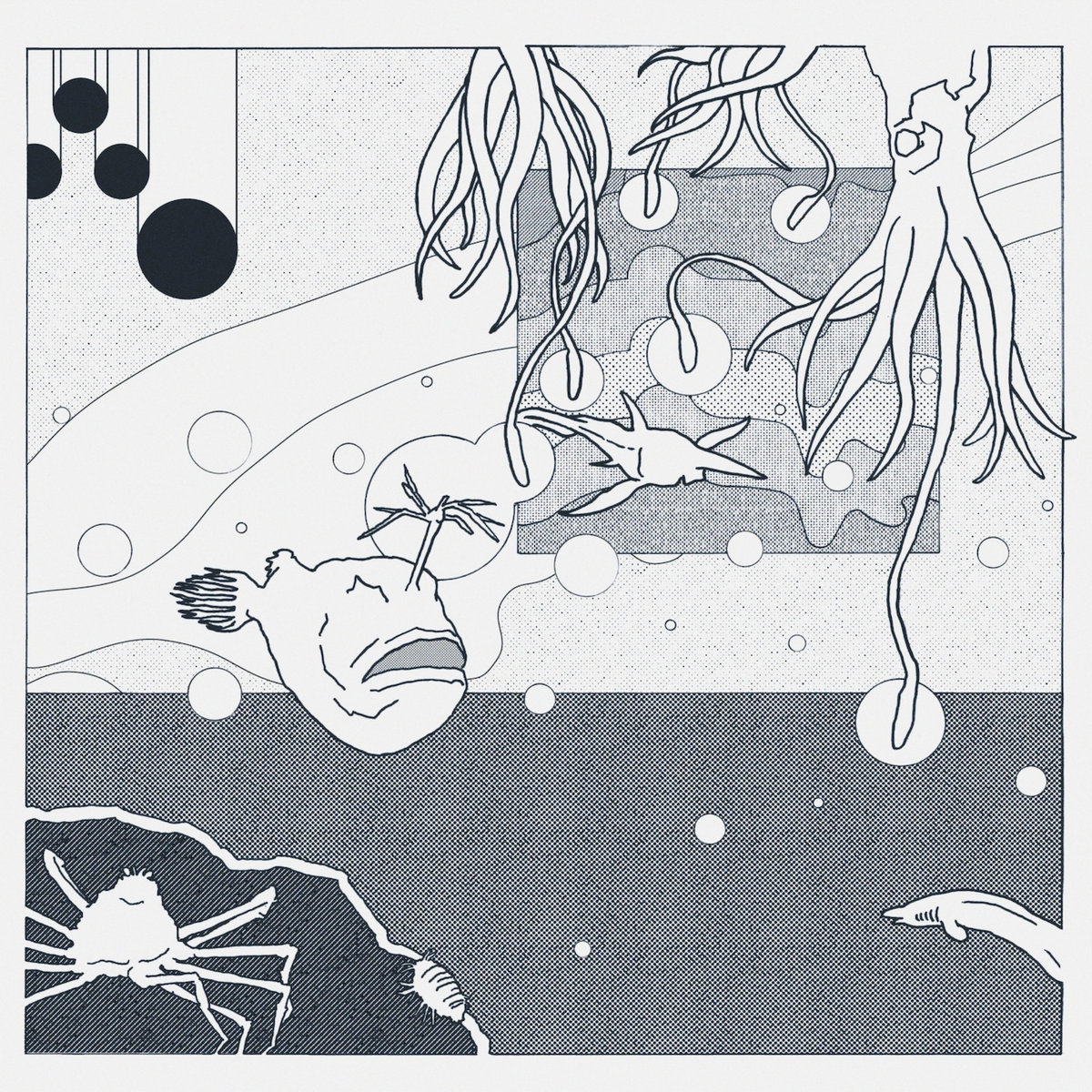

ファースト・アルバム『Dwellers Of The Seabed』徹底解説!

Stones Taro ロング・インタヴュー

京都をベースに活動し、ハウス、UKガラージ、ジャングルなどを中心にリリースしてきたプロデューサー/DJのStones Taroが、自身初のアルバム『Dwellers Of The Seabed』をリリースした。「海底での架空の文化や生活」をテーマに制作された本作は、まるで小説のような創造性が詰まっていて、単なるインスト・アルバムとして片づけられない、情報量の多さと豊かな情景描写が味わえる。

今回のインタヴューではそんなアルバムの話に加え、Stones Taroの知られざる音楽遍歴や、京都で過ごした学生時代、自身のレーベル《NC4K》について、ヒップホップとの関係性などについて紐解いていく。

(インタヴュー・文/MINORI 写真/Momoko Umezaki)

Interview with Stones Taro

──まずはTaroさん自身のことから伺いたく。今までの音楽遍歴を教えてください。バンドもやっていたんですよね?

Stones Taro(以下、S):子どもの頃は野球をずっとやっていたのですが、中3の時に肘を壊したんですよね。そのときリハビリのために父親がアコギを買ってくれてからギターを練習するようになりました。出身は和歌山なんですけど、2010年ごろに京都の大学に進学して軽音サークルに入り、メタルコアやハードコア・パンクをコピーしていました。

京都は2000年代に伝説的なハードコア・シーンがあって、僕が加入したサークルはその影響下ですごく面白かったんです。そのシーンではnaiadというバンドが大好きです。

で、当時から仲良くしてくれていたのが、今のPee.J Andersonの2人。一個下の世代なんですけど、彼らは別のサークルでポストパンクとかジャズ/フュージョンとか、もうちょっとハイセンスでテクニカルな音楽をやっていたと思います。当時から彼らをリスペクトしていました。2人ともずーっとアツいし面白いアーティストです。

そういうことをしながら学生時代は《京都メトロ》とか、クラブ/ライヴハウスみたいなところに遊びに行っていましたね。大学4年目ぐらいで学部の後は大学院に行こうと思い立って、本を読んだり勉強をはじめました。そのタイミングで周りの友達はみんな就職しちゃったんで、なんか自分1人でできることないかと思い、デスクトップの曲作りやDJを始めました。

──それまで電子音楽のようなものは聴いてはいたんですか?

S:大学の音楽に詳しい先輩に《Warp》のエイフェックス・ツインやスクエアプッシャー、アンドリュー・ウェザオールとかを聴かせてもらっていて、かっこいいなーと思ってました。でもクラブに行って踊る、というようなことはあまりなく、家でヘッドホンで楽しむような感覚でした。

大学を卒業して、院に行くまでの間に浪人期間があったんですけど、その期間に大阪や京都に音楽好きの人たちが集まっていたバーやクラブなどで遊ぶようになり、そこで出会ったのが、今一緒にレーベルをやってるLomaxですね。

──それくらいの時期にハウスと出会ったんですね。

S:そうですね。その頃Technomanという関西拠点のプロデューサーに出会ったんですが、彼の《Strictly Rhythm》オンリー・ミックスが間違いなく僕のハウス原体験です。

またその頃に、Lomaxの友達の一軒家が京都の花園という駅の近くにあったんです。そこで僕らはよく音楽を聴いたり、DJの機材をいじったりして遊んでたんですね。その一軒家で仲良くなったのがTREKKIE TRAXや、in the blue shirtのアリムラ、isagen、SPRAYBOXのOblongarとかですね。全員で15人ぐらい居たこともあったかな。彼らが関西遠征する時にその一軒家に泊まるようになり交流してましたね。

その家をみんな「マゴチネサウンドシステム」って名前で呼んでいました。鍋をしたり、音楽を聞かせあったり、曲を一緒に作ったりして遊んでたんです。そこに集まっていた友達は大体今でも何かしら音楽活動を続けていますね。今考えると重要なコミュニティだったんじゃないかって思うんですが、誰もインタヴューで話さないですね(笑)。

その時にLomaxとかとUKガラージ、ジャングル、ドラムンベースだったり、ハウス以外の音楽もシェアしてもらって、自分でもUKっぽい音楽をちょっと作り始めました。

──当時はSoundCloudにアップされていたんですか?

S:はい。当時SoundCloudは日記帳みたいな、曲を作ってすぐアップするような使い方をしていました。海外でも日本でも僕も含め、フォロワー300〜400人ぐらいの“頑張っているけどまだそんなに有名じゃない”ユーザー同士の繋がりがありました。「君の曲いいじゃん」「お前のもいいね」みたいなDMをやり取りする文化があったんです。その中で出会ったウィルというプロデューサー(後のWager)が立ち上げたのが《Scuffed Recordings》という、僕が最初にEPをリリースしたロンドン拠点のレーベルです。そこからUKで僕の音楽が少しずつ聴かれるようになっていった。今《Scuffed》はもうめちゃくちゃデカいレーベルになっています。

──すごい。SoundCloudが当時はもっとSNSのような使われ方をしてたんですね。

S:だからあまり産業っぽくないというか、大きなプロモーターを通して繋がったというワケでもなく、友達付き合いがデカくなった感じです。僕の『Spiral Staircase』(2017年)というEPが《Scuffed》のリリース2番ですね。それが結構ウケて、その繋がりでUKの人たちからレスポンスがあり、自分の音楽がもっとUK寄りになっていきました。

──DJはどんなタイミングで始めたんですか?

S:大学を卒業した2015年くらいですかね。90sハウスのレコードを買ったり、その頃の新譜を買ったりしてやってたんですけど、あまり自分的にはうまくいきませんでした。どっちかというと曲作りの方がうまくいっていたんで、一時期はハウス系の曲を集中的に作って、その曲だけでライヴをしたりしていました。京都の《cafe la siesta》というゲームバーと、当時その地下にあった《West Harlem》。その二つでイベントでライヴさせてもらったり、パーティに遊びに行ったりしてたっていう感じです。一年ぐらいライヴだけで出演していたんですが、結局DJのスタイルに復帰しましたね。

──ご自身のレーベル《NC4K》についても改めて伺いたいです。

S:2017年に、Lomaxと2人で立ち上げました。名前は「No Collar 4 Kicks」という言葉の頭文字を取っていて、ハウスにも色々あるけど、よりヒップな感覚というか。ストリートでノンビジネスっぽいハウス。そこを拡張していくような音楽をやりたい、という想いを込めて、その言葉で表現した感じですね。シャツにネクタイじゃなくて、Tシャツを着ていたいよねって。

──今までにどんなアーティストがリリースされてるんですか?

S:僕やLomaxはもちろん、先述したPee.J Andersonや、大阪に住んでいるPaperkraftというプロデューサーも度々参加してくれています。Paperkraftも今ヨーロッパやニューヨークのレーベルからのリリースが多くなってきていて、かなりキテます。あとは東京在住のGenichiro(旧名:blackglassG)。元々は関西にいて「マゴチネサウンドシステム」でも一緒に遊んでいた友達なんですが、素晴らしい音楽センスと技術をもっています。今年リリースしたKo Yangさんや去年リリースしたHizuoなど、他にもたくさんの素晴らしい日本のアーティストに参加してもらっています。

以前は《NC4K》宛に送ってくれたデモを聞き、良かったらリリースしていたので、ベネズエラやイタリアなど海外のアーティストの作品もリリースしたことがあるんですけど、最近は自分の周りの人の曲をできるだけ出したいと思ってきました。

──レーベルでは定期的に《West Harlem》でパーティーも開催していますよね。どのようなイベントになっていますか?

S:今でこそ《West Harlem》はハウスが中心の箱なんですけど、長くヒップホップやレゲエのパーティが続いていますし、最近はアマピアノをプレイする子や、テクノのパーティもあります。また海外アーティストの来日公演もかなり増えていて、音楽的に非常に幅広いと思います。その中でも《NC4K》のパーティーは、ハウス、ブレイクビーツ、ベース・ミュージック、UKガラージなど、ハウスを軸にそこから片足を踏み出したぐらいの幅で様々なダンス・ミュージックがプレイされています。

──いいですね、すごく行ってみたいです。レーベルとしてパーティーを始めたことで何か変化はありましたか?

S:レーベルを1年ほど続けてインターネット上で曲がある程度売れるようになり、イベントまで足を運んでくれるのかなと思っていたのですが、それは間違っていましたね。パーティを始めて1年半ぐらい?は全然人が来なくて困りました。

ただリリースと並行してパーティを意地でも続けていくと、最終的に呼応してくれた人たちが集まって来るようになりましたね。逆にコロナ禍くらいから増えてきたのが不思議でした。なんというか、続けることの大切さを思い知りました。

《West Harlem》ってDJブースの後ろが鴨川で、ガラス張りなんですよね。今だと5時半〜6時には明るくなってくるので、みんなそれに合わせた音楽を掛けていく時間が面白いです。朝日とか気にかけない回もそれはそれで刺激的です。《NC4K》のパーティーでは朝日が出てから気持ちいいジャングルをプレイすることがあります。《West Harlem》のレジデントDJはみんな朝日の時間に合わせたプレイリストを持っていると思いますよ。それもみんなの音楽性を広げるのに一役買っているような気がして面白いです。僕も深夜だけプレイするならデータとして持たなくていい曲も朝の時間のために買っているし。

京都のクラブって都会と違ってあまりハシゴができないから、22時に来た子が朝5時までずっといるんですよ。だからずっとフロアにいる人が疲れすぎないように音楽をコントロールしないといけないなーと意識しながらDJしています。そういう意味でも《West Harlem》は自然とディスコやハウスの感覚を学べる場所だと思っています。

NC4K COLLECTION Vol.1NC4K COLLECTION Vol.2

NC4K COLLECTION Vol.3

NC4K COLLECTION Vol.4

──めちゃくちゃ面白いですね。レーベルの話に戻りますが、海外の方もリリースされてるんですね。Taroさんも海外のレーベルからリリースしていますが、今気になっている海外のレーベルはありますか?

S:K-LONEとFactaというアーティストが2人でやっている、ロンドンの《Wisdom Teeth》です。ダンス・ミュージックが中心なんですけど、エレクトロニカやアンビエントの要素も含んでいてとてもカラフルで。僕の今回のアルバムもかなり影響を受けています。扱う音楽の幅が広くて、情緒的な要素と機能的なもののバランスが取れています。有名ではあるんですけど、まだ日本での知名度は高くないかも。

《Wisdom Teeth》Bandcamp

https://wisdomteethuk.bandcamp.com/

──チェックしてみます! 音楽のジャンルの話で言うと、これから来そうなジャンルとかってあるんですか?

S:難しいのであんまり答えたくないです(笑)。ただ、例えば今回僕が出したアルバムは、現代のダンス・ミュージックのトレンドへのバックラッシュ的な側面があります。今はみんなBPMが速くなっていってるんですけど、今回の作品はその半分の感覚というか、もう少し体をゆっくり動かすイメージ。僕が今やりたいのは、“点”ではなく“波”の音楽なんです。キックじゃないところにアクセントがあって、波に感じられる、体が柔らかく動くようなものにしたいんです。

──波の音楽。確かにその言葉は納得です。Taroさんの音楽って不快に感じる出っ張りがないというか、ずっと聴いていられる魅力がありますよね。

S:それが僕にとってのハウス感覚なんだと思っています。ハウスかテクノかみたいな話はもうインターネットでしたくないんですが、一つ言うとしたら、ハウスはたぶんベースのリズムに乗って踊れるように作られがちですが、現代的なテクノはもうちょっとキックに対してダンスするような、点のリズムで構成されがちです。僕はどっちかというと波として踊れるものを意識して制作しています。それがハウス感なのかなーとぼんやり考えています。これは自分でもやっと最近言語化できるようになりました。

──あと気になってることがあって、自分が音に詳しくないので分からないんですけど、Taroさんの音楽によく出てくる動きのある揺れてるベースの音がすごく好きで。あれはなんて音の名前なんでしょうか……。

S:なんだろう……カテゴリーでいうと「ワブルベース(Wobble Bass)」という音ですかね。おそらく元々は後期のUKガラージやダブステップなどで発展したサウンドというイメージですね。「ワブルベース」というとアグレッシヴに使われることが多いと思うんですが、僕はもっとミニマルに活用しています。

──ジャンルごとに使う音の線引きがあまりないのが面白いですね。

S:そうですね。僕なんかはいろんなジャンルの音楽を作りすぎなんだと思います。例えば大きい音楽事務所でマーケティングの担当が自分につきますってなったら、ジャンルを絞って売れるやつで作れって言われると思いますし、普通にインディーでやるにしても、何かに絞ってやった方が売れるし儲かると思うんですよ。僕はそうやって器用に同じことをずっとできないから、速い音楽を作って、行き詰まったら遅い音楽を作ってという感じで繰り返しています。そのうちにいっぱい曲ができていたというタイプで。だからある意味目標がないんですよね。

──それは面白いですね。目標がなくてもずっと作っていられる。

S:プロセスが好きです。極端な話、ある程度の結果って実はお金で買えるじゃないですか。お金持ちがゴーストライターでも雇って超多大な広告費をかければなんやかんやプロデューサーとしての結果を作れる。でも作る工程の悩みや楽しみは、どんだけお金を払っても本人以外得られないものです。だから僕は創作のプロセスに固執してるんだと思います。目的がなくやるってことをずっと続けていて、それが今も続いてる。

──それはあまり聴いたことがない話ですね。作った結果、聴かれない、広まらない、でも作り続けることができるんですか?

S:そうですね、結果的に今はある程度聞いてもらえる立場になったのでハッキリ断言するのは難しいですが、そういう感覚を一定は持っていないとここまで続けられなかったとは思います。最初は誰も聴いてくれないですしね。結構年下の子に相談されたりするんです。「どうしたらたくさんの人に聴いてもらえますか」って。でも分かんない(笑)。

──今はすぐに見える結果が欲しい人がほとんどな気がします。Taroさんの音楽との向き合い方はヘルシーですね。ここで新しくリリースされたアルバムについても伺いたいです。全体的に自然の音やトライバルな音が入っているのが目立ちました。テーマが「海底での架空の文化や生活」だそうですが、どうやってそのテーマに至ったんですか?

S:海をテーマにしようと思ったのは、子の名前がそれにちなんでるからなんです。あと、京都市って海がないんですよ。僕は和歌山の海の近くで育ったんで地元にいるときは海が当たり前にあって特に意識することもなかったんですけど、いざ京都に出た後に実家に帰ると海が見たいと思うなって気づいて。やっぱり自分の中に何かあるんだなっていうのはこの歳になって感じています。それも海をテーマにした理由の一つです。

あと、本当は小説を書いてみたいんですけどなかなか書けないんですよね。そういう表現をしてみたいけどできなくて。今まで作ってきたのはテーマがない音楽でもっとダンスに特化してました。今回は小説のように何かテーマを作ってから、そのテーマを表現する音楽を作るチャレンジでもあったんです。

──なるほど。ではテーマが先にあるのはTaroさんにとって珍しいことだったんですね。

S:初めてでした。アルバムにするからにはアルバムじゃないとできないことをやろうと思って。音楽のストリーミングサービスってシングル単位でバズったりすることが多いと思うんですけど、アルバム通して頭から最後まで聴くことに意味があるものを作りたかったんです。

──そうなんですね。では小説の章のように曲順にも意味があったりするんですか?

S:曲順に物語の時系列がある訳ではないんです。もっと群像劇っぽい感じですね。それぞれの場面で起きてることをそれぞれの曲で表現しているんですよ。1曲目の「Dwellers Of The Seabed」はテーマソングのような、潜水服を着て海に入って沈んでいっているイメージです。

──最初から海底にいるわけではないんですね。

S:そうですね。どちらかというと観察者のような視点です。海底に降りていって、海底都市を見つけた! という瞬間の音があのドロップですね。パーカッシヴで土着的な音を全体的に使っています。

2曲目は「Whale Shade」です。海底で生活していると、鯨が上を通った時大きな影になるのかなと想像していました。よく晴れた日の 鯨の影ってなんか気持ち良さそうですよね。気持ちいい曲になりました。

──ゆったりしてていいですね。情景を描写してるんですね。

S:してみました。でも2曲目にこういう自分の元々の音楽性とは外れてる曲を配置するのって、アルバムの構成としては結構チャレンジングなことで。大体2曲目に売れる曲入れるやつあるじゃないですか。でも、これを聴いたら次の曲も聴聞きたくなるかなって。「あれ?今回こういう感じでくるのか?」って思うかなと。

次の「Deepest Downtown」は自分の元々よく作っているUKガラージ・スタイルです。海底の街もそんなに朗らかではなくて、渋谷みたいな場所があるっていうイメージです。

──ちょっとディストピアっぽい感じなんですかね。

S:ロンドンっぽい感じじゃないけど、みんなパーカー被っているイメージ。あとは意識的に声ネタは使ってるんですけど、地上の言語には聞こえないようサンプルをチョップしています。

4曲目の「Sand Testing」は“砂占い”ですね。

──砂占い。花占いのような感じですね。

S:花はないし、海底で占いに使えるものはなんだろうって考えた時に、砂かなって。砂を使った占いの儀式的なイメージを捉えつつ、踊りやすくした曲です。ちょっとダブステップっぽいグルーヴを取り入れたかったっていうのがあったので、それが表現できて結構気に入っている曲です。UKのDJもこれが一番好きって言ってくれる人が多かったです。

次の曲が「Harvest」。海の生活の中でも、やっぱり何かを育てたり収穫する文化はあるだろうと思って、深海の収穫祭をイメージしました。イントロでは子どもの喃語を使ってます。

──かわいいですね。言葉になっていないからちょうどいい。

S:子どもが寝る前に喋る練習をしてたんですよ。僕が寝かしつけをしてる時に何か言ってたからiPhoneで録っておきました。喃語ってなぜか聞いてて飽きないんですよね。言葉にはなっていないけどグルーヴだけがそこにあるというか。

──そして次の曲が「Leaf Raining」。

S:これがアルバムの中で最初にできた曲です。海底に雨はないんですけど、葉っぱが雨のように落ちてくるイメージ。自分の中では自分の音楽とダブの感覚をうまくミックスできた楽曲だと思っています。

去年のUKツアーでオーガナイザーの人に《SUBDUB》というサウンドシステムのパーティーに連れて行ってもらって、そこでガチのステッパーズ・ダブを体験しました。

──ガチのダブ。

S:本当にめちゃくちゃすごかったんです。感じたことないくらいデカくて素晴らしい音でした。UKのリーズで、廃工場を使った2000人くらいの規模のウェアハウス・パーティーでした。そこで感じた音響感や、低音の使い方、どっしり急がない感じをこの曲で表現してみようと思いました。言うならばダブ・ブレイクビーツです。

──ちなみにいつ頃から制作はスタートしたんですか?

S:12月の半ばに岡山に一緒にレーベルをやっているLomaxと2人で呼ばれたパーティーがあって、そこに向かう車内で「昨日作ってんけど」って彼にその時出来ていた曲を聴かせてみたら、「これはいい!」と言ってくれたのでアルバムが作れそうだなーと思ってました。3月末には完成していたので、大体3ヶ月半でできました。仕事から帰宅して家族で夜ご飯を食べて、子をお風呂に入れて寝かしつけたら10時とかなので、そこから1時ぐらいまでの3時間と、仕事の昼休憩を使って作ってました。

次の曲「Prawn Burrow」はエビの巣ですね。モンスターが隠れてる洞穴っぽい感じ。「近づいたらあかんで」って親に言われてるような場所。そこにはデカいエビが隠れてるイメージです。そして次の曲が「Hunter Hides In Trench」。狩りのイメージですね。ことわざっぽいタイトルを作ろうと思ってつけました。音楽は狩りのゲームっぽい感じをイメージしました。ポリリズミックな要素を入れたいっていうアイディアがずっとありました。この曲が一番速くてリズムも複雑なんですけど、ベースラインは結構シンプルだから踊れると思います。

──そして、最後の曲が「Closing Shell」。

S:「Closing Shell」は最後の曲として作りました。曲の最後にピアノを閉じる音を入れたんですよね。ガタンって。物語が終わりましたっていうサインです。

──素敵なクローザーです。今回のアルバムは小説のような描写の表現が多いですが、Taroさんは曲を作るときに表現の部分と、“踊れるかどうか”のバランスはどのくらい気にしていますか?

S:僕の曲を聴いてくれる人はやっぱり踊れる音楽を求めてるとは思うし、極端にホーム・リスニング向きの音楽は作らないです。でも表現の枠として自分の名義の範疇でギリギリまでは広げたい。意識的に今回はそういう幅を広げた感じです。

──なるほど。こういった基本的に言葉のない音楽で情景描写をする上で、頭にあった作品などはありますか?

S:ブリアルやコード・ナインのアルバムで面白いと思っていたものはどういうバランスで構成されてるのか参考に聴き返しましたね。

──最近は特にダンス・ミュージックとヒップホップなど、ジャンル関係なく混ざり合うことを素直に面白いと捉える人が多いと思います。その中でTaroさんはMFSさんにもビートを提供したりしていて、私もそういった流れでTaroさんのことを知りました。

S:MFSさんは、彼女の近くで働いている方が昔から知っている人で。「合う曲ないですかね」という話になって、トラックをゼロから作って渡してみたらこれでいきましょうということになりました。

僕が考えた構成もそのまま使ってくれています。すごくラップが上手で、本当に上手く乗りこなしてくれていて、仮録を聞いた時点でこれはすごい曲になるなと思いました。

──Taroさんから見て、ヒップホップはこれからどうなっていったら面白そうですか?

S:ヒップホップが好きな子やラッパーの方がヒップホップのライヴだけじゃなく、普通にハウス/テクノのダンス寄りのイベントやDJイベントにいるっていう状況は新しいし、混ざり合ってる感じがすごく面白い。逆に言うと、そういう好奇心旺盛な人たちの興味を広げてあげられるようにできるといいなと思っているので、今回のアルバムはヒップホップが好きな人にも楽しんでもらいたいですね。

──最後に、これからの予定を教えてください。ツアーも始まりますよね。

S:6月は台北と上海、7月はメルボルンとシドニー、8月から9月の頭にかけてUKとヨーロッパ。UKはグラスゴー、ブリストル、ロンドンでプレイします。あとはオランダにも行きます。オランダで大きいフェスに出るので、それを軸にツアーを組みました。

──今年の夏は忙しいですね。

S:それもあって、仕事のスタイルを柔軟に動けるようにちょっと変えました。完全に音楽に振り切る勇気はまだないんですけどね(笑)。でもその方が無理なく続けていけるかなって。

<了>

Text By MINORI

Stones Taro

『Dwellers Of The Seabed』

LABEL : NC4K

RELEASE DATE : 2024.06.21

配信リンク

https://ffm.to/nc4kal001

関連記事

【FEATURE】

《NC4K》の元に集結したプロデューサーたち

記念碑的作品Sekitova & isagen『Mirrorcode』が映し出す、豊かな個性に育まれた音楽的土壌

http://turntokyo.com/features/nc4k_mirrorcode/

【INTERVIEW】

「めっちゃ頑張って歌ってるけど何も言ってへんみたいなのがヤバい」

関西きってのトラックメイカー、in the blue shirtはなぜ人間成分を失わずに意味を消失させようとするのか

http://turntokyo.com/features/interviews-in-the-blue-shirt/

【REVIEW】

in the blue shirt

『Park With a Pond』

https://turntokyo.com/reviews/park-with-a-pond/