もう黒衣はいらない

ボニー・プリンス・ビリー名義での最初のアルバム『I See a Darkness』がリリースされてから、早いもので24年になる。その翌年にジョニー・キャッシュが自身のアルバム『American Ⅲ: Solitary Man』で「I See a Darkness」をカヴァー。そこにボニー・プリンス・ビリーもコーラスで参加していたことから話題となった(この時の参加名義はウィル・オールダム)。世代を超えた二人の“Man In Black”がアメリカーナの旗印のもと手を組んだ瞬間には心が震えたものだ。

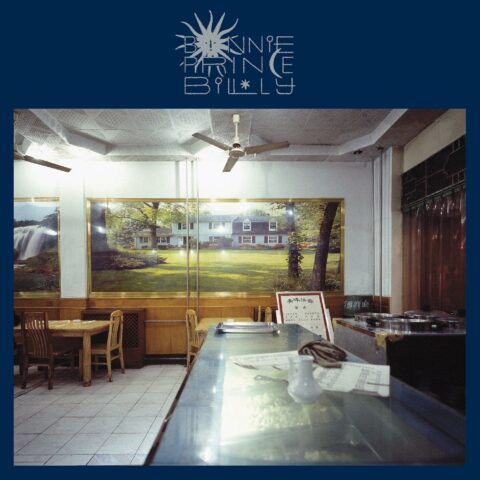

実際に“Man In Black”の異名をとっていたジョニー・キャッシュはもちろんのこと、この時期のボニー・プリンス・ビリーも“黒衣”を纏ったような作品を歌っていた。実際に『I See A Darkness』のジャケット自体、“闇を見る”どころか、闇から“見られている”かのような、しゃれこうべが漆黒に浮かんでいるアートワーク。ブックレットにも黒い男たちが首から吊るされていたり、カラスがミミズを啄んでいたりと、極めて不吉で重々しいイラストが随所にあしらわれていた。歌の内容も“今日もまた恐怖に満ちた1日だった”というフレーズが重い「Another Day Full Of Dead」、“死は全ての者にやってくる”というテーゼをストレート表現した「Death To Everyone」、“黒”を自分の敵であり同志でもあるとする「Black」など、ボニー・プリンス・ビリーが表現として暗闇、死を与えられたアルター・エゴであることは明白だったと言っていい(いうまでもなく、本名はウィル・オールダム)。尤も、90年代最後の年にリリースされたその『I See A Darkness』の2年前に、本名のウィル・オールダム名義で発表した『Joya』(現在はボニー・プリンス・ビリー名義で再発されている)も、それより前のパレス・ブラザーズやパレス・ミュージック名義での作品も一貫してカントリーやブルーズ、フォークをダークで少々棘を孕んだ死臭のある音楽として捉えたものだった。1970年、ケンタッキーはルイヴィル出身のウィル・オールダム aka ボニー・プリンス・ビリーは10代、20代の頃から、今日の今日まで、いわばずっと死と向き合ってきたゴシック・アーティストなのである。

現在53歳。死を現実のものとするにはそれでもまだ若い。だが、ようやっと黒衣を纏ってきた表現者が、今どういう思いで生き、これからどこに向かおうとしているのかを年齢そのままの目線で綴るようになったと言えるのではないか。ここからがいよいよリアルに死と向き合うシーズンの始まりかもしれない。

本作をそう感じさせる理由として、コロナ禍において、スモッグ(ビル・キャラハン)、マット・スウィーニーという同世代(スモッグは少し年上)とそれぞれコラボ作をリリースしたことも大きかったと思える。とりわけスモッグとは作業やツアーがストップせざるを得なかったコロナ禍に毎週のようにカヴァー曲を録音し公開していた。ロバート・ワイアット、スティーリー・ダン、レナード・コーエンからビリー・アイリッシュまでをとりあげたスモッグとのこのカヴァー・シリーズは、2021年暮れにアルバム『Blind Date Party』としてリリースされたが、興味深いのは、曲ごとに仲間とも言えるゲスト……ボニー・プリンス・ビリーとスモッグ二人が所属している《Drag City》のレーベル・メイトたちが参加していることだった。ショーン・オヘイガン(ハイ・ラマズ)、アリ・ロバーツ、ミック・ターナー(ダーティー・スリー)、コリー・ハンソン、メグ・ベアード……それはさながら《Drag City》というシカゴの老舗レーベルの結束力を見せつけるものでもあり、共に生きてきた同志としての結びつきを伝えるものでもあり。ジャンク〜オルタナティヴ・ロックを起点にフォーク、カントリー、アメリカーナ復権へと90年代のUSインディーの枝葉の一つを導いた《Drag City》というレーベルの功績を今一度突きつけられるものでもあった。もちろん、その中枢にいたのがボニー・プリンス・ビリーでありスモッグであり、またジム・オルークやデヴィッド・グラブス、デヴィッド・パホといったクセモノたちだったわけだが。

そうして同時代を過ごしてきた仲間との新たな再会があったから……とまで単純ではないにせよ、少なくとも故郷ルイヴィルで地元のミュージシャンたちとレコーディングしたというこのニュー・アルバムは、音楽家として年月を重ねてきたことを、そうした共演によって自覚した彼がようやく53歳のリアルな目線で綴ることができた作品と言える。バンド編成ではないし、ストリングスや女性コーラスは含まれてはいるものの、あくまでボニー・プリンス・ビリー本人の歌とアコースティック・ギターを中心とする私歌集的な内容で、音作りの面では近年のアルバムと大きく異なるものではないが、「いつものあの、いい感じ」として流してしまってはいけない作品だということは、おそらく長く聴いてきたリスナーなら肌で感じとることができるはずだ。逆に、今、初めてこの人のアルバムに触れるリスナーにとっては、2023年に50代を迎えている中年のアメリカ人男性の生の呟きを見てとることができると思う。

控えめなマンドリンとストリングス、デイン・ウォーターズによる密やかなコーラスによってかろうじてそこに他の人の気配を感じることができる1曲目「Like It or Not」から、まず53歳のリアリティが刻まれている。“私は破壊を歌っている、みんな最後には死ぬ”と『I See a Darkness』の頃とほぼ同じ言い回しが出てくるも、一方で、“誰もがいつかは最後に誰かに必要とされたいし、終のすみ家を見つけたい”と本音を綴る。この“いつかは誰かと……”という、少々の弱音を漏らすあたりに、これまでのボニー・プリンス・ビリーにはなかったちょっとだけ愛らしいヒューマニズムをみることはできないだろうか。11曲目「Crazy Blue Bells」などいくつかの曲で、例えば“私たちの祈りはきっと届くだろう/私たちの喜びがついに見えてきた”と“Our”を繰り返し用いているのも印象的だし、自然破壊に警鐘を鳴らしたような8曲目「Trees Of Hell」(ここでも“Our”が多用されている)に出てくる“Black”は悪の権化でしかない。“黒”に対する意識に変化が生じていることにも気づくだろう。

同じように木々をモチーフにした「Willow, Pine and Oak」で彼はオークのような木の強さ、忍耐力を讃えている。泥臭く生きていくことへの執着が静かに歌われているこれらの曲からは、彼が師としてきたジョニー・キャッシュやマール・ハガードといったカントリー界隈のアウトローたちにまた一歩近づいたことが伝わってくるだろう。そして、彼が継承しているこの系譜は……こうした泥臭く生きて、死と直面していくある種の不格好さこそがアメリカーナの真髄であるということを2020年代に教えてくれる。今のボニー・プリンス・ビリーは、もう敢えて黒衣を纏わなくても、自然と黒みを帯びてきた我が人生に向き合うのみなのだ。(岡村詩野)