アメリカと自己への慈愛と煩悶の物語

スフィアン・スティーヴンス アルバム・ガイド

スフィアン・スティーヴンスのニュー・アルバム『Javelin』が発売された。なんだか久しぶりの気がするが、今年の5月にはバレエのための音楽『Reflections』が発売になっているし、2020年と2021年もそれぞれ2作品を発表している。他アーティストとのコラボ作品やサントラ、インストゥルメンタル作など様々だが総じてかなりの多作家、それがスフィアン・スティーヴンスというアーティストだ。

それだけに、映画『君の名前で僕を呼んで』(2017年)のサントラに収録された「Mystery Of Love」(第90回アカデミー賞歌曲賞にノミネートされ、授賞式でセイント・ヴィンセント、モーゼス・サムニー、パンチ・ブラザーズのクリス・シーリらとパフォーマンスを披露したのも記憶に鮮明だ)で初めて彼の作品に触れたという人、そこで改めてソングライターとしての才覚を実感したという人も多いことだろう。しかしながら、もしかすると、ある時期からリリース・アイテムの多さに活動を追いきれなくなってきた、という人もいるかもしれない。実際に、今回この企画でピックアップした作品はオリジナル・アルバムが中心だが、他にもコンピレーション・アルバム、クリスマス企画アルバム、EPなどなど非常に種類が多く、しかも、そのほとんどが自ら運営に関わるインディー・レーベル《Asthmatic Kitty》からの発売なのでフットワーク軽く届けられる。おまけに、音楽性、スタイルも一聴しただけではマチマチだ。

だが、キャリアを重ねれば重ねるほどわかる。スフィアンにはこれが多様とか多彩とか様々だという感覚ではないということが。そもそも多作な状態は今に始まったわけではないし、作品ごとに異なるスタイルなのもデビューした当初からのことだ。全部彼の中では一つの“フレーム”の中に収まっている。ルーツ・ミュージックもポップスも前衛音楽もクラシックも、フォークもヒップホップも打ち込みも、歌のある・なしも、メロディやハーモニーも不協和音もノイズも……その“フレーム”こそが、例えば一時期『Michigan』『Illinois』などを通じ彼が直接的に向き合ってきた、そして、今やどんな場合でも常に自らのアイデンティティの一部として対峙するアメリカという国ではないだろうか。

1975年ミシガン州デトロイト生まれ、現在48歳。先ごろ、ギラン・バレー症候群であることを公表。入院している様子をインスタグラムなどで明らかにしている。早く回復してまた新たな作品や活動で、アメリカという国の音楽文化の過去と現在と未来を繋いでいってくれることを願ってやまない。(編集部)

(ディスク・ガイド原稿/天井潤之介、天野龍太郎、岡村詩野、尾野泰幸、木津毅、駒井憲嗣、柴崎祐二、高久大輝、高橋健太郎、髙橋翔哉、橋口史人、前田理子、村尾泰郎)

『A Sun Came』

1999年 / Asthmatic Kitty

1999年に発表されたスフィアンの第一作だが、録音は1998年。彼が23歳の頃だ。僕が本作を聴いたのは『Michigan』や『Illinois』に熱狂した後だったが、冒頭の「We Are What You Say」の完成度に驚いた記憶がある。演奏も録音も精密で、習作感はまったくない。東欧から中東にかけてのフォーク・ミュージックを思わせる曲想だが、弦楽器と笛の折り重ね方など、相当の経験値を積んだミュージシャンにしか思えない。

スフィアンは10代からマルズキ(Marzuki)というミシガンのフォーク・グループに参加していた。シャノン・ステファンズをリード・シンガーにしたマルズキは1996年と1998年に2枚のアルバムも残している。この時代にスフィアンの演奏力はかなり鍛えられていたのだろう。本作の随所に覗くワールド・フォーク的な志向もマルズキから引き継がれたものに思えるが、その一方で、フォークの清潔感とは対極にあるような破壊性もスフィアンは覗かせている。「We Are What You Say」も終盤はエレクトリック・ギターとともに狂おしく疾走するし、「Demetrius」や「The Oracle Said Wonder」のようなダルでノイジーなギター・ロックも本作には含まれている。不可解なSEやサックスのフリー・インプロ、歪んだドラム・マシーンとフィルタリングされたヴォーカルなどで音響的にも聴き手を揺さぶり、落ち着かせない。

フォークロアへの探究心と前衛芸術への志向が同居している奇人というのは、実は極めてアメリカ的な存在であり、ハリー・スミスからジョン・フェイヒィ、ジム・オルークなどにも先例を見ることが出来る。その系譜から大きく羽ばたいた21世紀のポップ・アイコンがスフィアンだった。今回、久々にこのデビュー盤を聴き返して、あらためて、そう思った。(高橋健太郎)

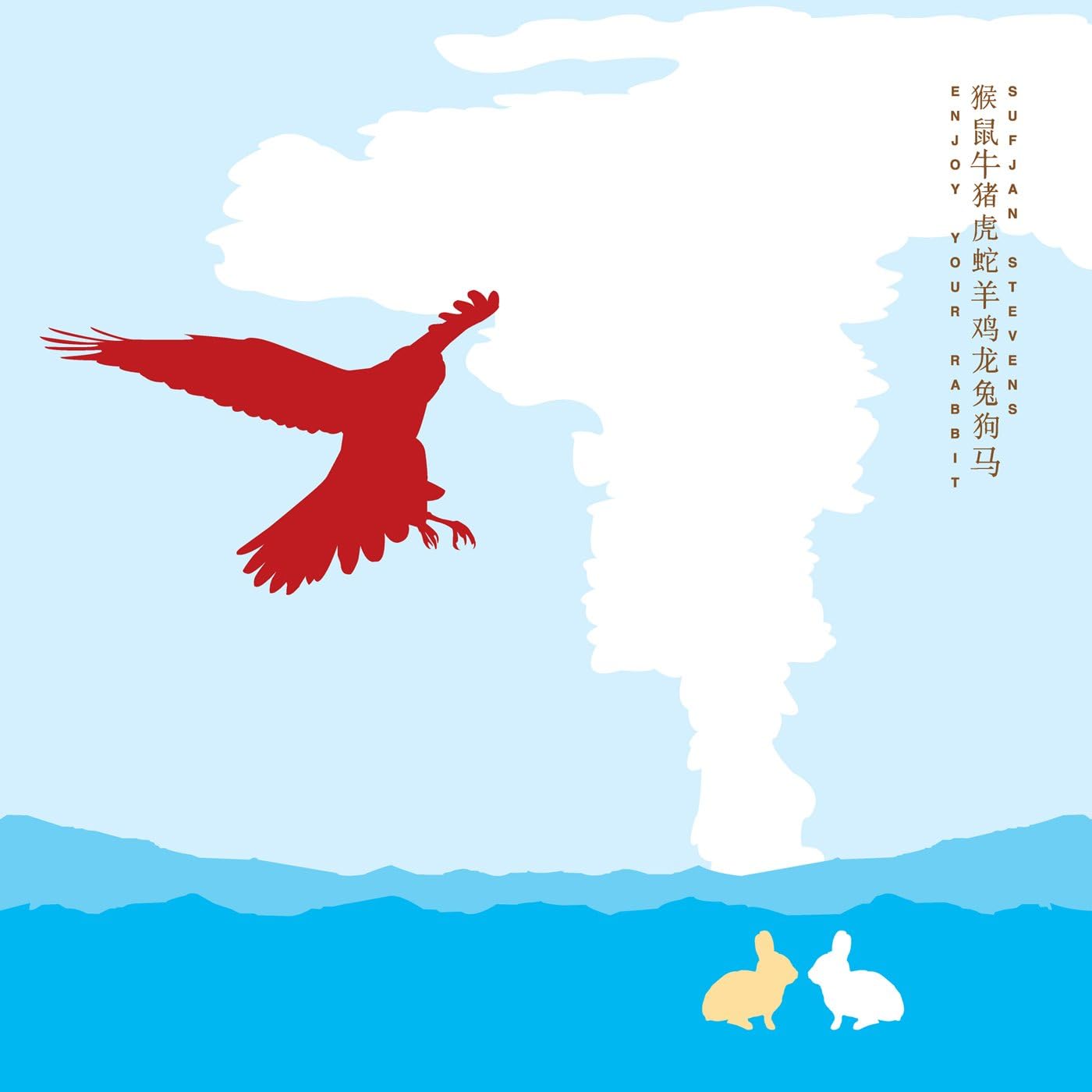

『Enjoy Your Rabbit』

2001年 / Asthmatic Kitty

最近の作品を聴いてスフィアン・スティーヴンスが好きになったファンは面食らうのではないか。デビュー2作目となる本作には、あのフォーキーで穏やかなメロディも、繊細に構築されたテクスチャーも、煌びやかな生楽器のオーケストレーションもない。何よりスティーヴンスが歌っていない。代わりにあるのは、ブリーピーな電子音とグリッチ・ノイズ、不揃いなビート、スクラッチ音、ドローンやループなど。つまりはエレクトロニックで作曲されたインスト・アルバムであり(ゲストによるヴォーカルや管楽器の差し入れはあるが)、しかもその手つきはかなり奔放でチャイルディッシュでさえある印象だ。“動物のための聴覚環境”というテーマのもと干支(+猫)を冠した曲が並び、チップチューン風や弾力の効いたダウンテンポ、静謐なアンビエントからIDMのパスティーシュまでガジェット感満載のサウンドが広がる。《Elephant 6》の住人がマウス・オン・マーズを仮装したようなイメージも浮かぶが、他方で当時の「エレクトロニカ」やラップトップ・ミュージック界隈でサブジャンルが乱立した状況を思い返せば、多分に同時代的な音楽の産物としての側面もそこに見出すことができるかもしれない。9分を超える長尺の「Year of the Dragon」からリフで畳み掛ける「Enjoy Your Rabbit」、あるいはコラージュめいた「Year of the Horse」へと続く起伏の激しいシークエンスからは、後の『The Age of Adz』における躁鬱的なバロック・ミュージックの予兆を感じ取れなくもないような気がしなくもない。なお、本作はその後、ロブ・ムーズやニコ・ミューリーらの手によって弦楽作品『Run Rabbit Run』として生まれ変わり、スティーヴンスのレーベル《Asthmatic Kitty》からリリースされた。(天井潤之介)

『Michigan』

2003年 / Asthmatic Kitty

ブライアン・ウィルソンも嫉妬したに違いないマスターピース『Illinois』への静かな、大いなる、そして美しい助走。実験的で荒々しかった前作から一転、スフィアンがアーティストリーを磨きあげ、傑作をものにした最初の作品である。全米50州をテーマにコンセプト・アルバムを制作しようとしたプロジェクトの1作めであることは知られているとおり。今回も、ほぼ全ての楽器を自ら奏で、安価な機材で録音するワンマンぶりを貫徹している。デトロイト出身のスフィアンにとってミシガンはホームであり、このアルバムは故郷――河の流れ、湖、滝、山々、雪、さびしげな道、寂れた工業都市、廃れた田舎町、経済格差を生きる人々――に捧げる叙情詩のような作品だが、それゆえに、冒頭、孤独を歌った「Flint(For the Unemployed and Underpaid)」(州北西の町)からムードは悲観的でメランコリックで重い。そして、音楽的には、彼らしい反復のグルーヴのパッチワークによる次曲でスフィアン流のチェンバー・アンサンブルは完成の域に達している。その後は、バンジョーの響きを活かしたオルタナティヴ・カントリー、アンビエント、フィリップ・グラスのミニマリズム、祖先のケルティック・フォーク、ゴスペルなどに降り立つ音楽の旅を続けながら、彼はまだ見ぬ「アメリカ音楽」を織りあげようと試みていく。「僕はアメリカに住んでいる」とは、「The Upper Peninsula」という象徴的な曲で歌われるフレーズ。《Payless》(靴のチェーン店)の靴を履いて、別居中の妻を《K Mart》(スーパーのチェーン店)で見かけ、トレーラー・ハウスに住み、人生と職を失ったことを嘆く貧しいホワイト・トラッシュの男の歌──現在、オルト・ライトから支持を受けているオリヴァー・アンソニーのカントリーにそのまま接続されるこの歌を、聴き手のひとりひとりが受けとめてほしい。(天野龍太郎)

『Seven Swans』

2004年 / Asthmatic Kitty

アメリカ各州を題材としたコンセプト・アルバムを制作するという壮大な計画のもとで制作された前作『Michigan』(2003年)から一年と立たずにリリースされた4枚目。全編を通じて、バンジョーやアコースティック・ギター、ピアノをメインに静謐かつ幽玄なフォーク・ミュージックで構成された一作となっている。しかし、スフィアン自身もメンバーとして参加していたダニエルソン・ファミリーのメンバーらによる端正なフィメイル・コーラスの重用や、シンセサイザー・ドローンを用いてアンビエント感を高めた構成、アコースティック・ギターのフィンガー・ノイズを残存させたナチュラルな録音など、現代の(アンビエント・)フォークとの接続点が多いことに改めて気づかされる。

アルバム・タイトル曲「Seven Swans」がリリックにおける“7”というシンボルの強調やリリックの内容からヨハネの黙示録を下敷きとした楽曲となっているように、本作の楽曲群はその多くがスフィアンのキリスト教への信仰と解釈がテーマとなっている。本作を経てスフィアンはキャリア最大の快作『Illinois』(2005年)を生み出すこととなるが、その制作背景にあった“アメリカ”という途方もなく巨大で複雑な体系の存在があった。その“アメリカ”の端緒となったキリスト教の倫理と精神への(個人的)対峙を行うことは、当時の彼の作品制作においてなかば必然でもあったのだと思う。(尾野泰幸)

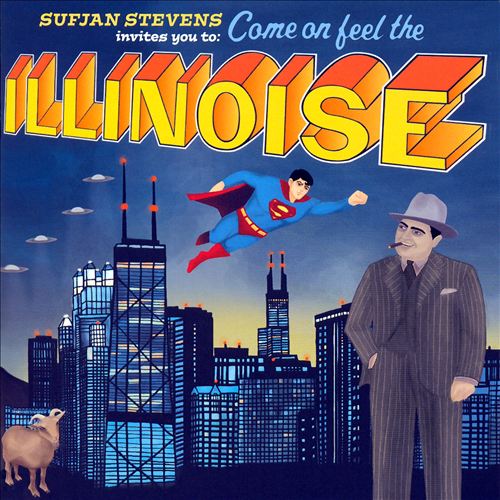

『Illinois』

2005年 / Asthmatic Kitty

綿密なアンサンブルをともなった、フォーク・ミュージックの刷新。コンテンポラリー・クラシックの手法や変拍子を用いた高度なリズム・フィギュアと「ポップ・ソング」性の巧みな両立。作曲/作詞から、あらゆる楽器の演奏/録音まで全て自らが手掛ける「総合音楽家」的なありよう。2000年代後半以降に様々なジャンルで活性化していったそうした手法/創造の数々は、もしこの『Illinois』が存在しなければ、ずっと貧しいものになっていただろうし、そもそも、そういった音楽のあり方が想像可能であったのかすら疑わしい。

スティーヴン・フォスターの朴訥、チャールズ・アイヴズの前衛性、スティーヴ・ライヒの清廉、ランディ・ニューマンのアイロニー、ブライアン・ウィルソンの純真、ニール・ヤングの情動。それらすべてが一人の中に流れ込み、宿り、ほとばしり、湧き出ている。

「イリノイ州」という土地にまつわる物語(寓話)は、そのサウンドと同じく、異様なほどに芳醇で、ときにアイロニックだ。結果的には特定の土地性への言及を超え出て、「アメリカ」というより大きな存在(物語)を浮かび上がらせる。おそらくこれは、何かテーマを設けてその庭の中で遊ぼうとするような、卑近な意味での「コンセプト・アルバム」とも違う。スフィアン・スティーヴンスという一人の若者を媒介として、イリノイ/アメリカの空間と時間がダイナミックに浮かび上がってくる。そういう感覚の方が実体に近いように思う。

アメリカという(それ自体が変幻する)川の流れに身を預けてみること。そういう巨大な「流れ」への献身。『Illinois』は多分、「一人の独善的な天才が作り上げた完璧な傑作」なのではない。だからこそ素晴らしいのだ。(柴崎祐二)

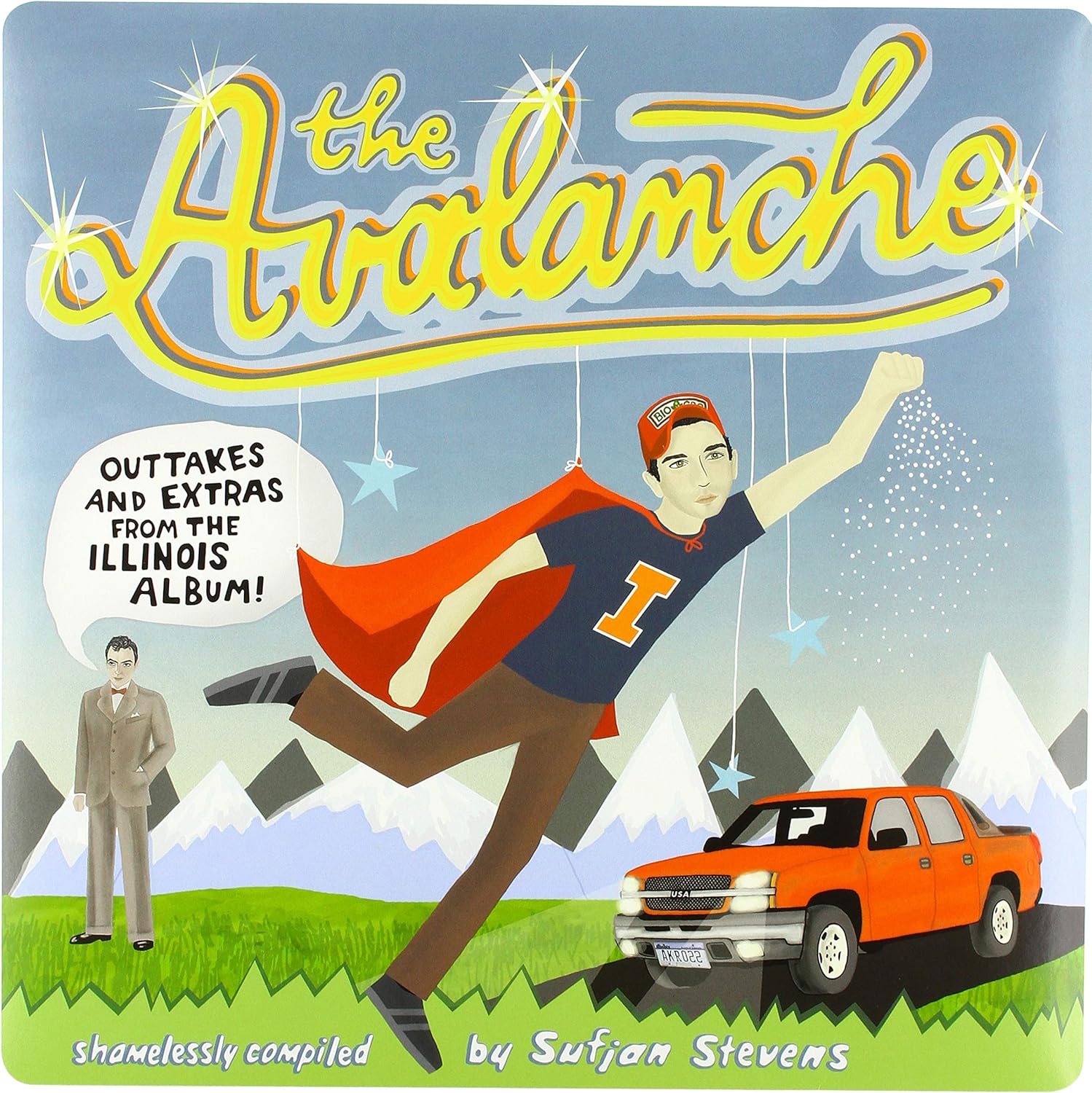

『The Avalanche』

2006年 / Asthmatic Kitty

アメリカ各州をアルバムのコンセプトにする「50州プロジェクト」をスタートさせたスフィアン・スティーヴンス。シリーズ2作目の『Illinois』で高い評価を得て、アルバムは過去最高のセールスを記録。すぐにでも新作を発表するのが望ましかったが「50州プロジェクト」の新作には時間がかかってしまう。そこで閃いたのが『Illinois』のアウトテイクだった。当初『Illinois』は2枚組の大作として構想されていたため、アウトテイクや曲のスケッチがたっぷり残されていた。そうした素材をもとに作り上げたのが本作だ。『Illinois』のジャケットに描きこまれたスーパーマンの格好でスフィアンがジャケットに登場。当然のごとくイリノイ州にまつわるものが曲の題材になっていて、『Illinois』に収録された「Chicago」のアウトテイク3曲がアルバムに散りばめられるなど、本作は『Illinois』の兄弟のような作品だ。

アメリカン・ルーツ・ミュージックをベースにしながら、そこに様々な音楽性やアイデアを盛り込んでいく自由奔放な語り口は前作以上に磨きがかかっている。なかでも、オーボエ、フルート、アコーディオンなど多彩な楽器を織り交ぜた楽団風のアレンジはヴァン・ダイク・パークスを彷彿させたりもして、そこから生まれる祝祭感は『The BQE』に受け継がれた。ジャケットに「Shamelessly Compiled By(恥知らずにも編集したのは)Sufjan Stevens」とクレジットしてアウトテイクを作品化したことを自嘲的に表明しているのがスフィアンらしいが、オリジナル・アルバムに負けないほど充実した作品に仕上げてしまうところにスフィアンの溢れ出る創作衝動が伝わってくる。(村尾泰郎)

『The BQE(The Original Motion Picture Soundtrack)』

2009年 / Asthmatic Kitty

スフィアンのディスコグラフィの中でもやたらと実験的で、ある意味で親しみづらいインストゥルメンタル作品だが、個人的なフェイヴァリットなので強く推したい。言ってみれば、彼の中のフランク・ザッパ性のようなものが初めて存分に発揮された怪作である。つまり、コンテンポラリー・クラシカル、ロックなどのポップ・ミュージック、エクスペリメンタルな電子音楽などを等価に扱い、奇天烈な発想でまとめあげてしまえる才覚の自由な発露が、このレコードには刻まれているのだ。音楽教育的には野良出身に近いが、高い作編曲能力を備えていることもスフィアンのザッパ性。というのはさておき、『The BQE』とは何かというと、「NYCの悪名高いブルックリン=クイーンズ・エクスプレスウェイ(高速道路)のシンフォニックでシネマティックな探検」という皮肉っぽいプロジェクトである。スフィアンが撮影した映像素材とオーケストラの演奏を組み合わせたライヴ・ショーのための作品で、実際、CDにはDVDや分厚いブックレットが付いており、総合的なアート・ピースになっている。音楽的には、彼らしい室内楽的な編曲を一気に発展させ、36人という大編成によって、抽象的なノイズから古典的な演奏、ビッグ・バンド・ジャズ、ミニマリズム、不協和なアンサンブル、奇妙なエレクトロニック・ミュージックまでを大胆に、大跨ぎで横断していく。とりわけ、古き良きアメリカ音楽、特に黄金期の映画音楽への思慕と憧憬が込められていることが重要で、つまり、ここでの試みもまた彼なりの「アメリカ音楽」の編みなおしなのである。ここでの飛躍を聴いておくと、翌年に発表された傑作『The Age of Adz』の聞こえかたが変わるはず。(天野龍太郎)

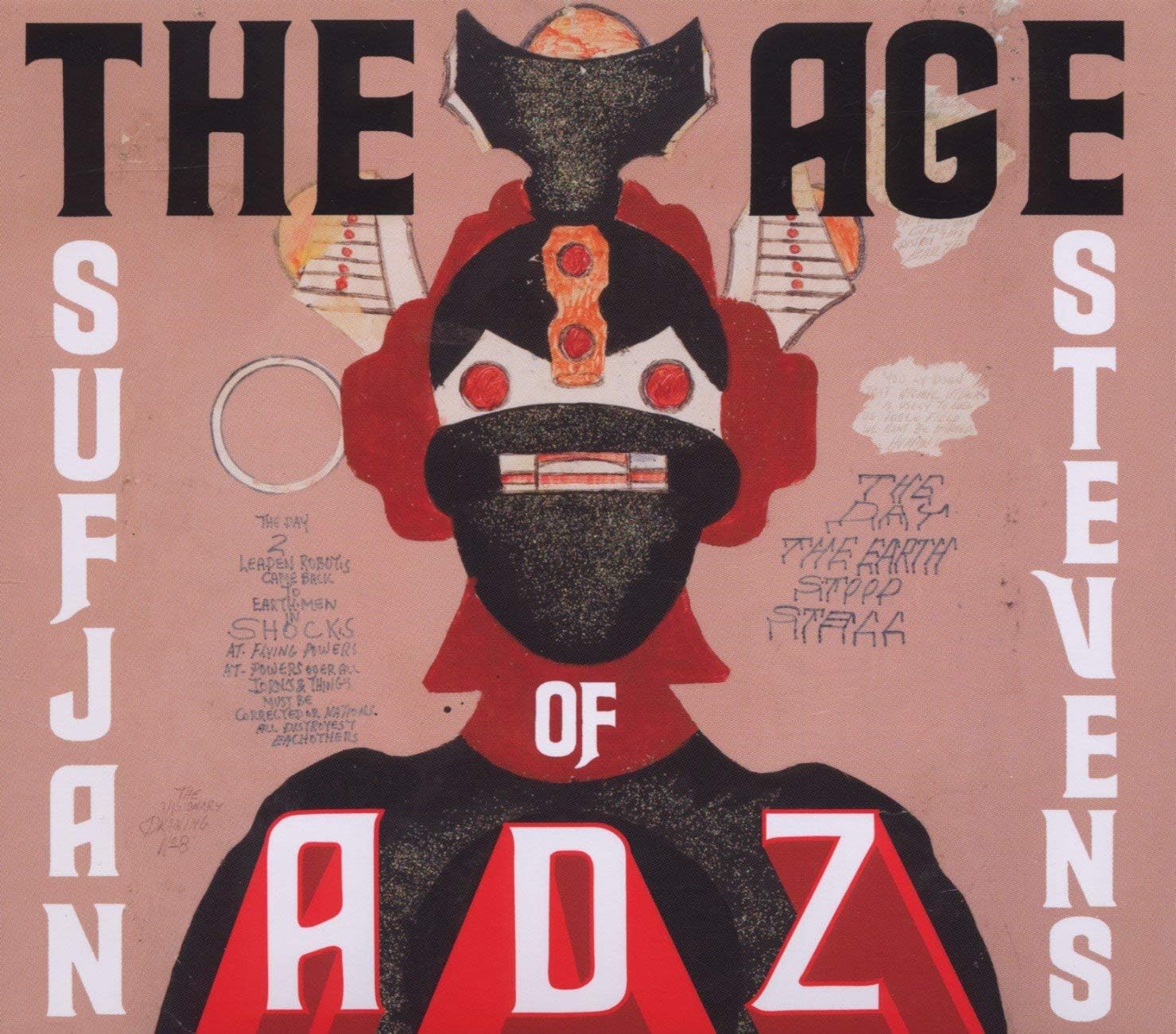

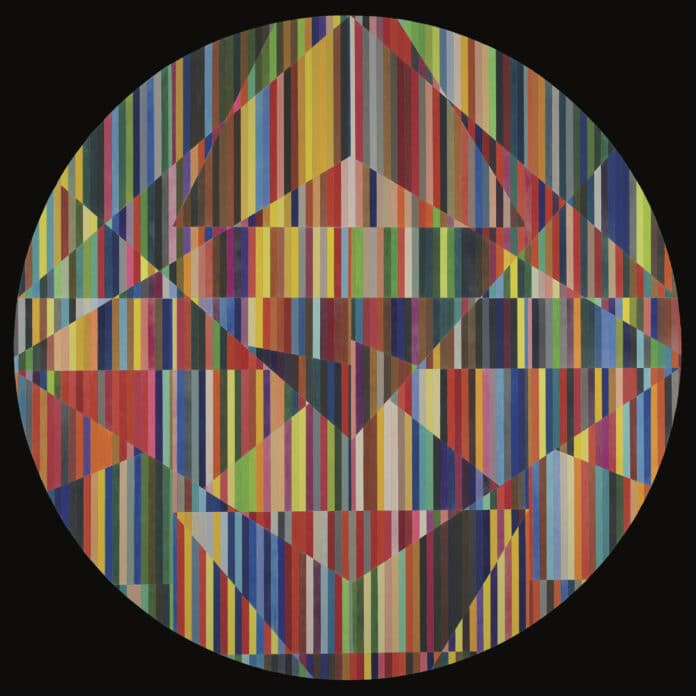

『The Age of Adz』

2010年 / Asthmatic Kitty

不穏なグリッチ、オーケストラルでドラマティックなアンサンブル、アップリフティングなコーラス、きらめくエレクトロニックな音の粒子が行き交う。最も分裂的なアルバムとして、当初はその意図を掴みきれなかったところもあったけれど、このいびつでカオスな手触りこそ、スフィアンの真髄といえるのではないか。

映画『君の名前で僕を呼んで』(2017年)で使用された「Futile Devices」をオープナーに、My Brightest Diamondを迎えた25分以上に及ぶ「Impossible Soul」まで、『Illinois』での卓越したストーリーテリングを脱ぎ捨て、インティメイトかつ強迫観念的なまでの感情の揺れが深い爪痕を残す。

精神疾患を抱えながら活動を続けたロイヤル・ロバートソンからインスパイアされ、(女性蔑視的という批判も引き受けたうえで)UFOや宇宙人が登場する彼の絵でジャケットを埋め尽くしたことから、アウトサイダー・アーティストからの搾取だという声もあった。しかし彼自身、不安障害に悩まされ、神経系に影響を及ぼすウイルスに感染し理学療法を受けていたことを告白しており、困難に立ち向かう生命力の発露としての作品であることは間違いない。

「Vesuvius」はマック・ミラーが「Donald Trump」で、「All for Myself」はケンドリック・ラマーが「Hood Politics」でそれぞれサンプルし、ラッパーから寵愛を受けているアルバムでもある。(駒井憲嗣)

『Carrie & Lowell』

2015年 / Asthmatic Kitty

ラスト・ベルトの衰退をモチーフとした『Michigan』や『Illinois』もまたスフィアン・スティーヴンス自身の視点が分かちがたく入っていたが、母の死を主題とした本作はディスコグラフィでもっともパーソナルな一枚だと言えるだろう。綺麗な砂糖菓子みたいに、触れたら崩れそうな繊細なバランスで仕上げられた小さな小さなフォーク音楽。つま弾かれるアコースティック・ギターといくらかのエレクトロニクス、そして静けさを信じて吐き出される囁きのような歌声。キャリー&ローウェルーー幼い自分を残して去ってしまった母親の物語はスティーヴンスの記憶をもとに語られ、そのなかには幸福な瞬間があったことも浮かび上がってくる。のちに《Asthmatic Kitty》をともに設立する継父ローウェル・ブラムスに泳ぎを教わった思い出を歌った「Eugene」の痛ましいまでの温かさはどうだろう。「彼は僕の名前を発音できなかった、彼は僕を“スバル”と呼んだ」。あるいは「Fourth of July」──すなわち米独立記念日にスティーヴンスはひとはみな死ぬという事実を噛みしめている。それは、どれだけパーソナルなことを歌いながらも自身の「アメリカの理想」との落差を浮かび上がらせてしまうスティーヴンスらしい歌ではあるが、それでも、壊れた家族のなかにも、たしかに愛があったことに彼は茫然とする。悲しみと痛みと怒りと……そしてとめどなく溢れてくる慈しみ。ひとは深い喪失のなかにあってなお、小さく輝く光に魅入られることをこのレコードは優しく教えてくれる。(木津毅)

『Planetarium』(with Nico Muhly, Bryce Dessner, James McAlister)

2017年 / 4AD

1950年代末の「豊かなアメリカ」が持つ想像力の発露であった音楽「エキゾチカ」は、対象を合衆国にとって最後の50番目の州ハワイに代表される南国/楽園に求めた後、その眼差しを宇宙空間へと向けた。宇宙を題材とした今作からは、そういったことも連想させられはするが、スフィアンにとって、各作品ごとに選ばれるテーマのこの幅(家庭から宇宙まで)は、エキゾチシズムとは異なり、自己の、そしてアメリカというもののアイデンティティ探求にはこれくらいのスケールがどうしても必要であるという考えの表れのように思えてくる。

名義には惑星直列のように4人の名が並ぶが、メイン・イメージとなるのは、星間移動をしながら、惑星に自らを重ねていく歌い手スフィアンの姿だ。サウンド・プロダクションの面においてはニコ・ミューリィがその才気を十全に発揮しており、ポスト・クラシカルの文法の下でエレクトロニクスを駆使しながら、細部まで非常に構築的に音を配置している。

クラシックで言うところの連作歌曲作品である今作を通して聴いていくと、果たして宇宙空間にこのような美しいメロディや憂いのある歌声、そして内省に基づく観念的な言葉は必要なのか?という問いが浮かんでくるかもしれないが、それには、これはプラネタリウム、つまり投影なのだと答えたい。神話、占星術、天文学。古代から夜空を見上げては何かを託し、想像してきた人間の営みの系譜を継ぐような作品である。(橋口史人)

『The Decalogue』(with Timo Andres)

2019年 / Asthmatic Kitty

スティーヴン・スピルバーグ版の『ウエスト・サイド・ストーリー』(2021年)の振付を担当したことも記憶に新しいジャスティン・ペックによる同名のバレエ作品のためのスコア。初演当時ペックは弱冠30歳で、若き才能としてニューヨークのダンス界で熱い注目を集めていた。全曲ソロでピアノ演奏をおこなっているのは、フィリップ・グラスやベッカ・スティーヴンス、ザ・クロノス・カルテットらとコラボレーションしてきたティモ・アンドレス。彼も当時30代前半だった。これまでオーケストラの要素を自身の歌ものアルバムでも発揮してきたスフィアン・スティーヴンスだが、ここでは楽曲の構成や和音よりも印象的な旋律を中心に置いている印象だ。モーセの十戒をモチーフにしているため曲タイトルにはシンプルに1~10まで数字が振られており、どれも3分程度の短さ。厳かさもあるもののそれ以上にフリーハンドな感覚があり、メロディはどこかドリーミーですらある。ドビュッシーのピアノ曲を連想させる向きもあるが、より奔放な動きが感じられるのはペックの作風に合わせたものだろう。海外のレヴューを読むと、流動的なカップリング(同性同士も含む)や常識外れの振付など旧来的なバレエの形式に囚われないプログラムだったとのことで、スティーヴンスはここで自分より下の世代のアーティストと積極的に関わりながら、クラシック界やバレエ界に新鮮な風をもたらしたのだった。(木津毅)

『Aporia』(with Lowell Brams)

2020年 / Asthmatic Kitty

幼少期のスフィアンの前に母の再婚相手として現れたローウェル。彼は義父でありながら、新しい音楽を教えてくれる一番近しい友人のような存在でもあり、レーベル《Asthmatic Kitty》を共同設立した後は20年にもわたって音楽人生を共にしてきた。そんな両者は2枚のアルバムを共作している。ローウェル名義で発表された実験的なエレクトロニック作品『Music for Insomnia』、そしてスフィアンの自宅で一緒に録り貯めたジャム・セッションを編纂した本作だ。2人が愛した電子音楽の欠片と記憶が封じ込められた本アルバムは『The Age Of Adz』でも応用されていたIDMの要素も引き継がれているものの、主軸はニューエイジ/アンビエントに置かれた瞑想的なエレクトロニック・オペラだ。ほぼ全てインストゥルメンタル曲だが、ディストピアSFを思わせる「Afterworld Alliance」などの楽曲にすら存在する、天使の歌声のように清らかなシンセパッドの倍音が導くアンビヴァレントな質感は確かにスフィアン印。アルバム・タイトルの意は「解決のできない矛盾」だといい、これも愛と憎悪が入り混じる複雑な心と向き合い続けてきた過去作に連なる。音楽を通じた物語や空想の世界によって翼を得たスフィアンと、それを近くで支えたローウェル。音と無邪気に戯れ、魔法のような瞬間に救いを求めてきた2人が歩んだ軌跡がここに詰まっている。(前田理子)

『The Ascension』

2020年 / Asthmatic Kitty

漏電するようにノイジーなエレクトロニック・サウンドは、「Mystery of Love」で彼を知ったリスナーには戸惑いを与えただろうか。それとも、日頃よりエレクトロニックやヒップホップに親しんだリスナーには耳心地がいい作品だろう。ソロ・アルバムとしてはインディー・フォークの良作『Carrie & Lowell』に続いて5年ぶり、『The Ascension』の方向性は『The Age of Adz』に通ずるものだが、それ以上に本作を満たしているのはスピリチュアルで大仰なムードだ。「洪水の予兆か、それとも新たな災厄か/アメリカにしたことを私にしないで」(「America」)、「遅すぎたことに今また気づく/私の昇天のとき、自分自身に答えなければいけないこと」(「The Acsension」)。戯曲や説経を引用し、アメリカにキリストに一人称を切り替えながら、パンデミックに大統領選に陰謀論にカルトに取り憑かれた市井の人々のパーソナルな感情を代弁していく。スピリチュアルさについては、パンデミック最初期にリリースされたローウェル・ブラムスとの『Aporia』の時点でみられてた感覚をインディートロニカに落とし込んだものと言えよう。そして亡き父に捧げる長大なアンビエント絵巻『Convocations』シリーズへと続いていく……。サイケデリックでなくてはやってられない。このダウナーな歌ものアルバムは、スフィアンからの「アメリカのみんな、元気だせよ」という語りかけに他ならない。(髙橋翔哉)

『Convocations』

2021年 / Asthmatic Kitty

『Meditations(瞑想)』『Lamentations(哀歌)』『Revelations(黙示録)』『Celebrations(祭典)』『Incantations(魔法)』の5つのパートからなる2時間半に及ぶ長大でプログレッシヴなインストゥルメンタル・アルバム。それが本作『Convocations』である。発端は『The Ascension』のリリースの2日後、スフィアンの実の父が亡くなったことだそうだが、ここにあるのは例えば亡き母との複雑な関係を歌った『Carrie & Lowell』にあるような心揺さぶる音楽ではない。過剰なのは収録時間のみで、仄かな宗教的ニュアンスと緩やかな不穏さ、美しさがそれを満たしている。意味のような何かは手繰り寄せようとしたそばから消えてしまう。だから、本作は喪失と向き合った作品と呼ぶよりも、むしろレーベルのコメントにある「不安、不確実性、孤独、喪失の1年を49曲で振り返ったもの」という方がしっくりくるかもしれない。つまり2021年5月、パンデミックから1年程度が経過したタイミングでリリースされた事実を踏まえて聴くべき作品なのだろう。そう、私たち(少なくともわたし)が意味(言葉)を求め、意味(言葉)に怯え、意味(言葉)に疲れ果てていた時期のことだ。スフィアン・スティーヴンスのカタログにこれから触れようという方々にこれを最初に勧めるべきではないと思うが、あの重たい空白の期間に感じた──それはきっととても重要な──何かが本作にはパッケージされているはずだ。(高久大輝)

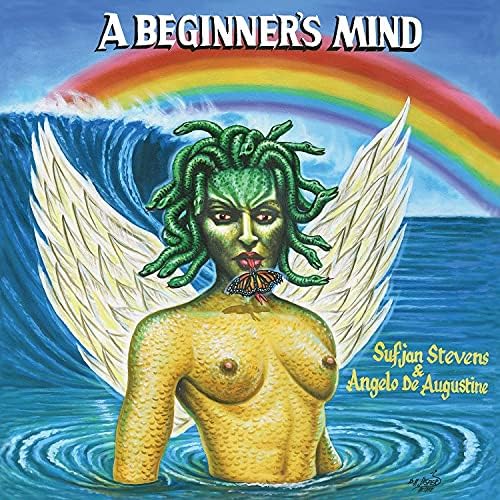

『A Beginner’s Mind』(with Angelo De Augustine)

2021年 / Asthmatic Kitty

スフィアン・スティーヴンスが主宰するレーベル《Asthmatic Kitty》には個性豊かなアーティストが所属しているが、アンジェロ・デ・オーガスティンの歌を初めて聴いた時にスフィアンに通じるもの感じた。スフィアン自身もそう感じたのかもしれない。スフィアンとアンジェロはニューヨーク北部にある小屋で1ヶ月に渡って合宿を行い、昼間は2人で曲作りをして夜は一緒に映画を見た。そのうち、見た映画が曲作りに影響を与えていることに気づいた2人が、映画と音楽の関係をモチーフにアルバムを共作したのが本作だ。

曲ごとにインスパイアされた映画がクレジットされているが、『ベルリン/天使の詩』『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』『イヴの総て』『羊たちの沈黙』などジャンルも時代も様々。しかし、アルバムは内省的なトーンで貫かれていて、そこに映画の内容を音楽で表現するような批評性はない。『Beginner’s Mind』とは「初心を忘れてはならない」という禅宗の教えからきているが、おそらく2人は映画を観始めた頃のような気持ちで映画に向き合い、そこで感じたことを種にして一緒に育て、音楽を始めた頃のような純粋さで曲にした。デリケートに作り込まれたプロダクションはスフィアンの作品に近いが、ギターの弾き語りを中心にしたフォーキーなサウンドや美しいメロディー、繊細なハーモニーなど、楽曲には2人に共通する作家性が溶けあっている。スフィアンはアンジェロとの共同作業を通じて〈初心〉を大切にしていることが2人の共通項だと思ったのかもしれない。2人のイノセントさ、少年性が結晶化したようなアルバムだ。(村尾泰郎)

『Reflections』(with Timo Andres, Conor Hanick)

2023年 / Asthmatic Kitty

振付師であるジャスティン・ペックによるバレエのために書かれたスコアで、2台のピアノと11人のダンサーの作品としてティモ・アンドレスとコナー・ハニックと共に制作。もともとは2019年にヒューストン・バレエ団に委嘱され上演された演目だという。実はスフィアンとペックは『Year Of The Rabbit』や『The Decalogue』など多くの作品でコラボレートしていてこれが実に6回目になる。ペックとティモ・アンドレスについては『The Decalogue』のところで木津毅さんが触れてくれているのでそちらに譲るが、もう一人のコラボレーターのコナー・ハニックも、全米の様々な交響楽団と演奏してきたピアニストでコンポーザーで、スティーヴ・ライヒ、ピエール・ブーレーズ、カイヤ・サーリアホらとも共演し大学などで教鞭もとる俊英だ。映画音楽やスコアなども多数手がけるスフィアンだが、中でも最も身体能力を生かしたパフォーマンスが要求されるバレエとスフィアンの作る楽曲は相性が良く、ここでは全て2人のピアノで構成されているとはいえ、力強いアタック、しなやかに転がるような鍵盤の流れが、ダンサーたちのバウンシーな動きと連動しているように聞こえてくる。それは本来、スフィアンの曲が空間性と身体性を備えていることを証明してもいるだろう。《Oktaven Studios》のライアン・ストレーバーがエンジニア、ミックス、マスタリングを担当。(岡村詩野)

『Javelin』

2023年 / Asthmatic Kitty

最後の曲「There’s A World」がニール・ヤングのカヴァーであることに聴いてみるまで気づかなかった。いや、聴いてみてもすぐにそれとはわからなかった。キーも変えてあるしテンポも速いし、ここではスフィアンお得意のフィンガー・ピッキング・スタイルのギターとコーラスが細やかな機微を伝えている。翻って、『Harvest』(1972年)に収録されたヤングのオリジナルはジャック・ニッチェがロンドン交響楽団と録音したオーケストレーションが強いインパクトを与える仕上がりだ。しかし、このカヴァーがとても大きな意味を持っている。久しぶりにフォーキーでクラシカルなアレンジを取り入れた曲を多く含む今作において、中盤以降壮大に展開される1曲目「Goodbye Evergreen」との対比でそれに気づいた。ヤングの「There’s A World」への返答のようなアレンジのこの曲は、天からの贈り物は全ていつか燃え尽きる、とでもいうような死生観を伝える曲だ。この曲に限らず、本作には限りある命=“生”に対する執着を表現したものが多く、先行曲でもある「Will Anybody Ever Love Me?」では心の痛みを解放してほしいと誰かに愛を求める思いを綴っている。そしてその思いは、あなたが生きている世界では誰もあなたの代わりにはなれないという「There’s A World」と呼応するものだ。

ギラン・バレー症候群であること、現在闘病中であることも影響しているのかもしれない。もちろん、スフィアンはこれまでのほぼ全ての作品で、誰にでも訪れる人生の終幕を背後に描いてきた。だが、本作は切実に一人で自身の死の足音と向き合った作品だ。それこそジャック・ニッチェのかつての仕事のように豪華なアレンジが味わえる側面もあるが、エイドリアン・マリー・ブラウン、ハナ・コーエンらがコーラスで参加、ザ・ナショナルのブライス・デスナーが「Shit Talk」でギターを弾いているくらいで、基本はここで聴ける音のほとんどをスフィアンが自宅で作り上げている。“やり投げ”という意味を持つ本作は、どこまでその投擲(命)が伸びるかに挑んでいるようなアルバムではないだろうか。ニール・ヤングの『Harvest』には“年老いても誰かに何かを与える人でありたいと伝える「Heart Of Gold(孤独の旅路)」が収録されている。スフィアンにとって本作もそうしたターニング・ポイントになるような予感がする。(岡村詩野)

Text By Ryutaro AmanoJunnosuke AmaiKenji KomaiShoya TakahashiRiko MaedaFumito HashiguchiKentaro TakahashiYasuo MuraoTsuyoshi KizuShino OkamuraYuji ShibasakiDaiki TakakuYasuyuki Ono