シャバカが語る、“デビュー作”の制作から尺八という楽器の個性、そして今後の構想

サンズ・オブ・ケメット解散。ザ・コメット・イズ・カミング解散。2010年代後半以降、ロンドンのジャズシーンを牽引してきたシャバカ・ハッチングスの決断は、同時にひとつの時代の節目を感じさせる。カマシ・ワシントンやLAからのジャズ・アーティストと共に脚光を浴び、シャバカが率いるバンド──BLMとも共振するメッセージ性を持ったサンズ・オブ・ケメット、サン・ラ的なアフロフューチャリズムを思わせるザ・コメット・イズ・カミング、そしてバンドリーダーの名を冠し、壮大なサウンドスケープを描いたシャバカ・アンド・ジ・アンセスターズ──の存在感はひときわ印象に残っていた。

パンデミック下で一時的な沈静化を見せたジャズシーンも、ナラ・シネフロやエマ=ジーン・サックレイ、アラバスター・デプルーム、Kofi Flexxxらの新世代の登場でこの2、3年は再びエキサイトすることができている。また、元サンズ・オブ・ケメットのトム・スキナーがザ・スマイルのメンバーとして再デビューしたことや、アンドレ3000がフルートをフィーチャーしてLAのジャズシーンと共鳴したデビュー作を発表したことも象徴的な出来事であった。

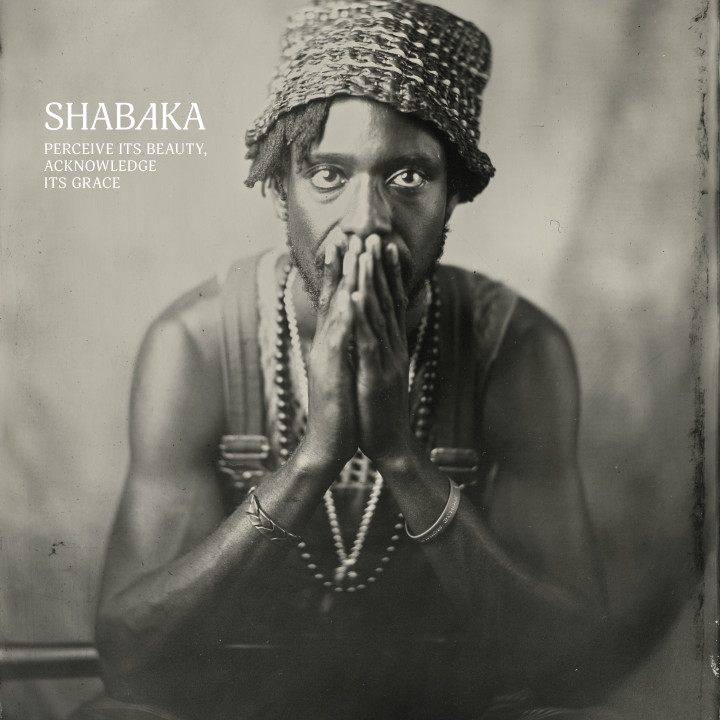

一方、シャバカ・ハッチングスはシャバカ名義でのソロ活動に転身し、EP『Afrikan Culture』(2022年)を発表。そこから2年を経て、本日リリースされたのが、ソロ名義での初のフルレングス『Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace』である。ここでも彼はフルートや尺八を演奏し、瞑想的でトランシーなサウンドを展開した、彼のこの数年の集大成ともいえよう。カルロス・ニーニョやアンドレ3000が数曲で参加していることに加えて、モーゼス・サムニー、エルシド、フローティング・ポインツ、リアン・ラ・ハヴァスなど多くのゲストを招いているのも目をひく。

今回は新作『Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace』の制作を中心に、尺八という楽器について、あるいは彼の今後の展望についても訊くことができた。作品を体感し、細部に目を凝らし耳をすませ楽しむための一助にもなれば幸いです。

(インタヴュー・文/髙橋翔哉 通訳/丸山京子 Photo/atibaphoto 協力/岡村詩野)

Interview with Shabaka Hutchings(Shabaka)

──まず今回のアルバム・タイトルについて、「美しさを知覚し、恩恵を認める」という言葉はどのような着想によるものでしょうか?

Shabaka Hutchings(以下、S):前に出したEPのタイトル『Arikan Culture』から繋がっているんだ。African culture, perceive its beauty, acknowledge its grace…(アフリカの文化、その美しさを感じ、恩恵を認める…)と。今回の音楽的トーンを示唆する言葉だと思えたので、それをタイトルにした。僕の場合、どんな時も音楽が出来上がった後で、タイトルを見つける。アルバムのタイトルとテーマは、音楽がすべて出来上がるまで、自分から“作ろう”とはしない。音楽の中にあるストーリーは出来上がったもの特有だと思うので、過去のアルバムの時も“テーマを何にしよう”と思う気持ちは抑え、音楽そのものが語るナラティヴが示唆することに誠実であろうとしたんだ。

──このアルバムを、フルートやクラリネットを中心に作るんだと考えた時に、ロール・モデルとなるような作品や作家はいましたか?

S:マイルス・デイヴィスの『Miles Smiles』の中の「Circle」──特にあの曲の始まりと終わりが生み出すアトモスフィアのことを考えたのは覚えている。あとはジョアンナ・ニューサムの『Ys』。オールタイムで最も好きなアルバムの1枚だと言っていい。風景が目の前に見えてくるような、あの広がりがとても大好きなんだ。といってもそのことを考えて、セッションに臨んだとかいうわけじゃない。でもアルバムを作り終えてみて、あれが大好きなことからの影響はあるなと自分でも思う。同様に、ビョークの『Vespertine』も。決してあれに影響されたアルバムを作りたいと思ってたわけじゃないけれど、何年間も聴いたことには変わらない。あのアルバムが持つトーンやテクスチャーからもたらされたものは、間違いなくあると思う。

──6曲目の「Body to Inhabit」はラッパーのエルシドが参加していますが、ドラムレスですよね。紋切り型のヒップホップとは異なり、ドラムを抜いたのは意図的でしょうか?

S:ああ。セッションにドラマーを雇わなかった、つまりドラムはいらないと思ったことを考えれば、意図的だったね。ビートなしのヒップホップが密かに僕は好きなんだ。 ノレッジのアルバムなんかでも試みられてるよ。ラッパーがドラムのないビートでラップする。実はかなり前からそういうのに興味があった。リズムとの関係が密接なヒップホップという音楽からリズムを強調するものを取払い、歌詞そのものをリズムの推進力にする…ということにね。

──7曲目の「I’ll Do Whatever You Want」は本作のコアになる楽曲だと思いました。ここに参加しているフローティング・ポインツと言えば、2021年にはファラオ・サンダースとアルバム(『Promises』)を発表していました。音楽ファンの間で話題になりましたが、ジャズ・シーンにもインパクトをもたらす作品だったのでしょうか?

S:シーン全体の話はできないが、僕にとっては何点かにおいて非常にインパクトがあるアルバムだった。一点目にはファラオのサックスの音がレコードで聴いたものとしては最高の一つだったということ。身近で親密なサウンドで、ファラオの細かなディテールやニュアンスのすべてが聴こえるようだ。どんな時も彼の演奏にはサウンドの核になるような強さがあるが、あのアルバムではそれだけでなく親密な繊細さがうまく録音されていたと思った。もう一つ、最初聴いた時に衝撃を受けたのは、あのアルバムの持続性だ。聴く者は作り出された雰囲気の中に引き込まれ、引き留められ、そのゾーンにとどまらされる。そんな風にあるヴァイブの中に聴き手を連れて行くのはすごいことだなと感じたんだ。そのことが今回、このアルバムの制作中、頭のどこかにあったんだと思う。特定のアトモスフィアを作り出し、そこにオーディエンスを引き止めるようなアルバムを追求する価値はあるな、と。

──「I’ll Do Whatever You Want」は、曲が進むにつれて次々と表情を変えていきますよね。この曲は、最初から同じアレンジだったのですか?

S:いいや。すべての曲のアレンジは作っていく過程で、曲が示唆してくれるんだよ。僕の場合、アレンジも作曲もたいていが直感的だ。下される決断にしてもそうだ。曲が進むにつれ、曲はどちらに曲がり、どこへ向かうべきか、どんな要素を加えるべきか、どの要素を取り除くべきか……一つ一つ決断を下しながら進んでいく。特にこの曲のアレンジ、楽器間のバランス、何を加え、何を外すかに関しては、フローティング・ポインツとの共同作業だったんだ。

──ララージが、ツィターやダルシマーのような弦楽器ではなく、ヴォーカルで参加しているのが面白かったです。

S:彼がセッションに持ってきてたのがカリンバだけだったんだ。でも実はヴォーカルだけでなく、カリンバもたくさん弾いてくれたんだよ。最終的にカリンバのテイクは使わず、ヴォーカルのパートだけを選んだ。《Van Gelder Studio》では6日間レコーディングして、どの1日分だけでも1枚のアルバムが作れるくらい素晴らしい素材が録れたんだ。それを『Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace』となるアルバムに絞り込んでいくのは非常に難しいプロセスではあった。でもだからこそ、ああいうアルバムが作られたんだと思う。ララージは最初から最後まで本当に素晴らしい演奏をしてくれたが、「I’ll Do Whatever You Want」の最後で聴けるのはその中でも特に際立っていると僕が感じた瞬間だ。最終的には──ララージに限らずどんな時も──そんな瞬間やフレーズが見つかり、何度聴いてもそう感じられるなら、それがアルバムに選ばれることになったんだ。

──先ほど、ビョークの『Vespertine』に影響を受けていると言ってましたが、意外でした。でも、言葉のない歌声がフィーチャーされているところや、音のテクスチャーにも共通するものがありますよね。エスカやリアン・ラ・ハヴァスのヴォーカルスタイルもどこかビョークを思わせますが、そのように彼女たちにリクエストしたのですか?

S:特にそういうわけではないんだが、リアンにはビョークの映画『ダンサー・イン・ザ・ダーク』の話はしたんだ。映画のラスト近く、死刑執行に向かうビョークが「My Favorite Things」を歌うシーン。あれは僕が思う、映画の中の音楽的な瞬間として、最も妖しく美しい曲の一つだ。あの曲を歌うビョークの表現力のパワーといったら…泣きながら歌っているので、溢れ出るものと抑えようとするものが同時にあって、押し殺したエネルギーとも言うべき抑圧された感情があるんだ。リアンにはそれを具現化してほしいと思い、話したよ。ヴォーカリストたちに…その中でもリアンだけだけど…ビョークのことを話したのはその時だけ。

でもビョークのアルバムから僕が受けた影響は、ジョアンナ・ニューサムのアルバムに対して感じることともとても似ている。ものすごくたくさんの音楽、たくさんのディテールが詰まった濃密なアルバムだと思うんだ。聴けば聴くほど、それだけの音楽量の中に込められた…というか作られたニュアンスと複雑さに気付かされる。僕がこのアルバムで作りたかったのは、まさにそんなアルバムだ。音楽的に濃厚で、いろんな角度から探っては聴き返し、また夢中になれる。そんなアルバムを作りたかったんだ。

──聴いていると、静かな生活の中で文字通り全てを音楽につぎ込んでいるような印象を受けます。つまり神秘性とか華やかさがあるわけではなく、純粋に音と向き合っている感じを受けます。そういう印象って、なんだかジョン・コルトレーンっぽさを感じるのですが、本作の制作で意識した部分はありますか?

S:その部分で意識したってことはないよ。ただその時の僕のパーソナリティが、そういうアプローチを取らせたのかもしれない。いま君が言ったことって、つまりはアジェンダを最初に立てるのではなく、音楽的な適性や個性を重んじる、ってことだと思う。アルバムを作るにあたり、例えば静かさを作り出そうとか、ある種のアンビアンスを生み出そうとしたところで…もちろんできることもあるけれど…できたものは強いられたもので、頑張りすぎてるように聴こえてしまう。アジェンダは立てず、ただその時々の自分自身や感情をアルバムに暗示させるのがベストなんだ、おそらく。

──いままであなたが組んできたいくつかのバンドの作品に比べると、もしかすると今回のアルバムのテーマはわかりにくいと感じるリスナーも少なくないかもしれません。このアルバムではどういったフィーリングを捉えたかったのでしょうか?

S:ミステリアスでポエティックで、象徴的な意味があるようなアルバム。リスナーが、彼ら自身、経験、もしくは僕という人間、僕のこれまでの作品への理解などを持ち込んだ上で、このアルバムが何を意味するのかを探れるようなアルバムが作りたかった。これまでのアルバムは確かに音楽そのものが意味すること、あるいはリスナーが音楽を聴くのに考慮すべきことを、より明白でより描写的に語っている。もちろん歌詞やそれぞれの曲タイトルを読み、音楽との関係性を考えると、このアルバムにもある種の方向性があることがわかると思う。ナラティヴなテーマは存在するんだ。でも以前ほど明確ではないし、直接的ではない。そうしたのは意図的だ。あからさま過ぎるものにはしたくなかったんだ。見えないものにこそ成熟があるし、パワーがあるのだと思うからね。

──尺八は、ジャズで使われるには珍しい楽器だと思いますが、他の管楽器と比べて、音色や奏法以外にどんな特色があるのでしょうか?

S:これまでの経験上、思ったのは…他の音との関係性、楽器の音色が空間や宙に漂うさまが、実に特殊だということ。外部に何も装飾がついていない竹を共鳴させているだけだということを考えると特にね。自然な環境の中、音の強弱も上下もなく、ただまっすぐな長音(ロングトーン)を吹いただけで、尺八が発する音はその空間を支配する。僕の知る限り、そんなことができる楽器は他にないよ。練習を重ね、人から話を聞いたり、本を読んだりして達した結論は、尺八という楽器のニュアンスある音色を理解し、そこまで達するには、とにかくロングトーンを練習しなければならないということだった。単音(シングルトーン)の世界を理解し、そこに“住む”。どうやってそこに到達し、そこから出ていくか…そうすることで様々な音色のヴァリエーションは生まれる。西洋の楽器の練習では、その点は必ずしも強調されていないんだ。いや、もしかすると学び始めた直後には先生から「上手くなりたければ、ロングトーンを練習しなさい」と言われてたのかもしれない。でも尺八ほどには楽器を上手くなるために不可欠な要素だとは考えられていない気がする。僕にしてみれば、ロングトーンなしの尺八は考えられない。全体に関わる重要な部分さ。

──尺八以外にも、スピリチュアル・ジャズと呼ばれる音楽の中には、アリス・コルトレーンやユセフ・ラティーフのように、アジアの要素が入っているものもあります。そのあたりに触発された部分もあるのでしょうか?

S:スピリチュアル・ジャズという言葉がそもそも意味することを考えれば、僕も影響を受けたんだと思う。つまり、ロジカルに分析する心ではなく、人の精神に直接語りかける音楽ということ。それが彼らの作る音楽の中心にあるのだと思うし、それがスピリチュアル・ジャズというジャンルとしての音楽を方向づける。でも音楽そのものに僕が影響を受けたのかと言われると、それはちょっと違うのかな。もちろん、今回のアルバムで…「Living」とか「Song of the Motherland」は除いて…用いているのは、コードのヴァリエーションを強調するのではなく、モードによる演奏を使う(スピリチュアル・ジャズの)手法だ。モーダルな領域にとどまるというアイディアは、僕もアリス・コルトレーンやユセフ・ラティーフらによって知った世界なんだ。

──日本的な要素からの影響は、尺八を使っていること以外にもあらわれているのでしょうか?

S:海童道祖や山口五郎といった尺八奏者の音楽はよく聴くよ。でも“影響”というのは不思議なものでね。アーティストは自分が受けた影響をなるべく見せないようにするものだ。あまりに他人の影響を受けるのは、一種のタブーだ。そのアーティストのエネルギーを自分も身にまとうけど、直接的な影響は見せないというのが理想なんだろう。僕も「あのアーティストがどう君に影響を与えたか、はっきりと聴こえる」と言われるのは嫌だよ。そうではなく「あのアーティストの精神が、君の意思決定プロセスを方向づけ、君の音作りの方法を選ばせた」と言ってもらえる方が嬉しい。日本人奏者からの音楽的な影響は、具体的にはそんなにないんだ。というか、影響は受けたくないというか、日本の文化と対称的なことをしたいわけじゃないから。でもいまも尺八奏者を聴き続け、日本に行けば、彼らに会ったり、文化に接するわけで、そういった経験は僕の中に浸透していって、いずれ無意識に何かを生み出すのかもしれない。影響というのは非対称的に起きるものだ。音楽を作る最高の方法は非対称的な解釈だと思う。

──このアルバムからは、ニューエイジの要素をよく感じました。スピリチュアル・ジャズという言葉も表しているように、このアルバムにもヒーリングや瞑想的な効果を期待している部分もあるのでしょうか?

S:そうかもね。だってヒーリングや音楽の基本は、精神的に何かを感じさせることだ。アルバム制作中、何を残し、どんな風に音やメロディを仕上げるかという決定を下す際、そこは大切な部分だった。癒しにとって大切な静けさ、穏やかさ、安らぎといった感覚…そういった性質を示唆するアルバムであってほしかったんだ。聴くと心のストレスが癒されるというか。精神が癒やされることが出発点なんだ。心の中の思いを全部吐き出させてくれて、心のキャパシティを柔らかくしてくれる。そういった、僕がアルバムを作るにあたって大切にしていたことが、リスナーに伝わればいいなと思うよ。

──私自身は今回のアルバムは、夜に瞑想するように聴きたいと感じました。スピリチュアル・ジャズ(ポスト・コルトレーン)がクラブ・シーンの中で評価されたように、スピリチュアル・ジャズがもつフィーリングはナイトライフと相性がいいと思います。あなた自身は、どのようなシチュエーションで聴かれることをイメージしていますか?

S:あらゆるシチュエーションさ。基本アレンジが決まって、あとはミックスと曲順選びだけという段階にいた時、僕はアルバムを異なるシーンの中で聴いてみたんだ。散歩に行く時にも聴いたし、家で洗い物をしながら流してみたり、ジムに行く途中も聴いた。これといった一つの場面ではなく、たくさんの異なるコンテクストの中で聴くようにした。でも特に個人的に好きなのは、自然の中を歩いている時だね。

──そもそもクラブカルチャー経由のスピリチュアル・ジャズには、チル・ミュージックの側面もあると思いますが、あなた自身はチルのために音楽を聴いたり演奏することはありますか?

S:チルアウトはしない…。

──スピリチュアル・ジャズは、UKだけでなく日本でも人気のあるジャンルです。先ほど名前が挙がった尺八奏者以外、日本の音楽で興味のあるものはありますか?

S:う〜〜ん、すぐに名前が出てくる人はいないな。

──インタビューで、ギグをたくさんこなすことから離れたいという発言を読みました。音楽との向き合い方で変わった部分はありますか?

S:実際、ギグは続けると思う。でもここ数年は、たくさんのバンドを抱えていたので、一つの音楽的シナリオから別のシナリオへと常に行ったり来たりしていた。ザ・コメット・イズ・カミングとしてのギグをやったかと思えば、サンズ・オブ・ケメットのギグをやり、いくつものアンサンブルを同時進行させていた。でも今年初めから…特にこのアルバムのリリース後は、個人的なプロジェクトや方向性にフォーカスを絞った作品を出して行きたいと思っているよ。

──つまりソロのツアーは続けるということで、今後はスタジオワークに活動の軸足を移していくというわけじゃないのですね?

S:ああ、ツアーは続けるよ。来月にはNYとLAでのギグがあるし、ヨーロッパ・ツアーではハープ2台とシンセ、ピアノ、フルートの編成になる。年内にもここかしこでギグの予定が入ってるよ。

──サンズ・オブ・ケメットなど、これまでのキャリアが今回のアルバムにもたらした影響はあったのでしょうか?

S:バンドもアルバムの一部だった…と言っていいのかな。2022年5月に《Van Gelder Studio》で最初のレコーディングを行なったのは、サンズ・オブ・ケメットのツアーが終わったその直後だった。二度目のセッションは10月。この時はザ・コメット・イズ・カミングのUSツアーのブレイクの最中だった。つまりアルバムの音楽のレコーディングはすべて、サンズ・オブ・ケメットとザ・コメット・イズ・カミング両方のツアーと同時であり、グループと切り離してレコーディングしたわけじゃなかった。むしろ、パフォーマンスという意味ではバンドと同じヘッドスペースの中で作られたんだよ。たとえ今回のアルバムの音楽が、グループで演奏していたアプローチに対するアンチテーゼだったとしても、そこで与える効果がバンドでやってたことと正反対だったり、スペクトルの真逆にあったとしても、僕が下す様々な決定に影響を与えるものだったことには違いないと思う。

──長尺でポリリズムがずっと続く、トランシーな曲調の楽曲が多いのが特徴だと思ったのですが、それはパーカッションで参加したカルロス・ニーニョの音楽にも通じると思うんです。カルロスは現在のジャズシーンでも存在感を増していますが、今回のアルバム制作でも彼の貢献は大きかったのでしょうか?

S:もちろんさ。エネルギーの流れを理解し、エネルギーが向かう方向を強調するムードを作り出す点で、カルロスの力はとても大きかった。そういう意味で、彼の存在は不可欠だった。彼がトラックに加えた要素によって、そのトラックは違う空間の中に息づき始めたし、彼のパーカッションの支えがあったから、トラックの方向性は定まり、そこに向かえたんだ。たとえば「End of Innocence」の最初にカルロスが加えた、小さなベルの音がある。僕にとって、あのベルの音色なしの音楽など想像できないくらい、あれは必要不可欠だった。ポエティックな意味でも、アルバムに一部にすべきディテールという意味でも、ものすごく大きな意義があったんだよ。

──カルロス・ニーニョもですが、他にもジャメル・ディーン、サム・ゲンデル、先ほど名前が出たララージ…とLAの新しい世代のミュージシャンたちとやっています。あなたはイギリスですが、こういったLAの動きをどのように捉えていますか?自分たちとの共通点、もしくは違うなと思える点を教えてください。

S:彼らの音楽は大好きだ。サム・ゲンデルの音楽はよく聴くよ。LAで過ごすことも多くて、LAではよくカルロスとハングアウトしてる。彼が色んな所に連れていってくれて、LAの人脈を作ってくれた。ツアーで訪れたLAで僕が一番連絡を取ってたのがカルロスだったんだ。なのでLAのシーンのことも、いま起きていることもこの目で見てるが、すごくエキサイティングな空気があるなって感じるよ。

──話が戻りますが、尺八のロングトーンの話はとても面白かったです。東洋思想そのものには興味がありますか?

S:ああ、正式に勉強したことはないけどね。尺八を学ぶ上で、哲学的な概念はどうしても身につけなければならないと思う。尺八はそういう楽器だ。まず最初に、どうやって緊張感なしに空気やエネルギーの動きを作り出すかを理解しなければならない。そこがサックスを吹いていた時との一番の違いだ。そのやり方を知ることで、たとえば気功を理解するのに必要な幾つかのポイントに近づけたと思う。

要は、異なるエネルギーのポイントや、エネルギーの流れを理解するってこと。瞑想的スペースや音楽に対して、精神的にどこに身を置くべきか、というのはとても難しい問題だ。そこは一つのゾーンもしくはスペースであって、そこに君は目を閉じているわけだが、自分自身や自分の精神スペースと向き合う時、何をすべきかについてはいろいろな考えの哲学がある。でも心の中のことなんて、誰がわかる? 僕にとって最も重要なのはそのスペースが何なのか、そこにいけるのか、君は理解してるのか?ということ。哲学を知ることもできるが、心を決めても、心はそこに向かわないかもしれない。だから僕が最重要だと思うのは、実際に集中した時、心を静かな状態にした時、そこに横たわっているものを感謝できるのか、何が起きるかを理解できるのか? そのゾーンで起きていることを認識できるのか?なのさ。東洋哲学の詳しいことはよく知らないないけど、知っているごくわずかなことが示唆するのは、このようなメンタルプロセスのあり方を理解することの重要性。そしてそれは長期に及ぶ実践を要するものなんだ。僕の東洋思想の理解はそんな程度さ。

──東洋思想って特に呼吸に基づいていると思うんです。あなたがサックスを含めて管楽器をやっていることと、いまの気功の話といい、関係が深かったりしますか?

S:ああ。そもそも呼吸というのは、エネルギーを引き出し、そのエネルギーが呼吸につながることで実現する結果だ。だとしたら、そのエネルギーはどこから生まれる? 身体のエネルギーはどこがスタート点だ? 身体がエネルギーを必要として呼ぶのか? エネルギーを生み出すソースはどこだ? 体外にあるものを体内に取り込むのか? 気功との類似点…と、尺八を学び始めた当初、サックスと違う点を理解する上で影響を受けたよ。さらに楽器そのものに夢中になるにつれ、アンブシュア(顔の筋肉や唇の使い方)や独特の呼吸法といったテクニック面も出てきた。特に最初の頃は、エネルギーの流れ、それが自分の身体のどこから生まれ、やってきて、出ていくのかということを考えるようになったんだ。

──最後の質問です。次はどのようなアルバムになりそうか、すでに構想はありますか?

S:入り組んでいるんだけど…うん、あるよ。いままたKofi Flexxxのアルバムを作っているよ。僕の《Native Rebel Recordings》からのアーティストで、ファースト『Flowers In The Dark』は僕がプロデュースした。2枚目をいま制作中だ…エレクトロニックで、ダンス・ミュージック色が強いかな、いまの時点では。ソロの音楽ということで言えば、幾つかのアイディアがある。一つはラップ・アルバム。僕がラップするんだ。方向性の転換、という意味で、アンドレがやったことに似てて面白いんじゃないかと思って。僕はラッパーじゃないし、これまでもやったことはない。でも曲は書くし、ナラティヴとポエティックな曲への感性はあると思う。なので、試してみようと思うよ。次のアルバムにはならないかもしれないが、しばらく前から考えてて、ずっとその思いが離れないんだ。なので、僕の口から飛び出た言葉がレコードになっても驚かないでくれよ。

──すごく楽しみです。

S:OK!

<了>

Text By Shoya Takahashi

Shabaka

『Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace』

LABEL : Impulse! / Verve

RELEASE DATE : 2024.4.12

購入はこちら

UNIVERSAL MUSIC JAPAN /

Tower Records /

HMV /

Amazon /

Apple Music

関連記事

【REVIEW】

Sons Of Kemet『Your Queen Is A Reptile』

https://turntokyo.com/reviews/your-queen-is-reptile/

【REVIEW】

André 3000『New Blue Sun』

https://turntokyo.com/reviews/new-blue-sun-andre-3000/