「教授とは社会を見るまなざし、文化を見るまなざしでつながることができた」

後藤正文が語る、社会に生きる人間としての自分と坂本龍一

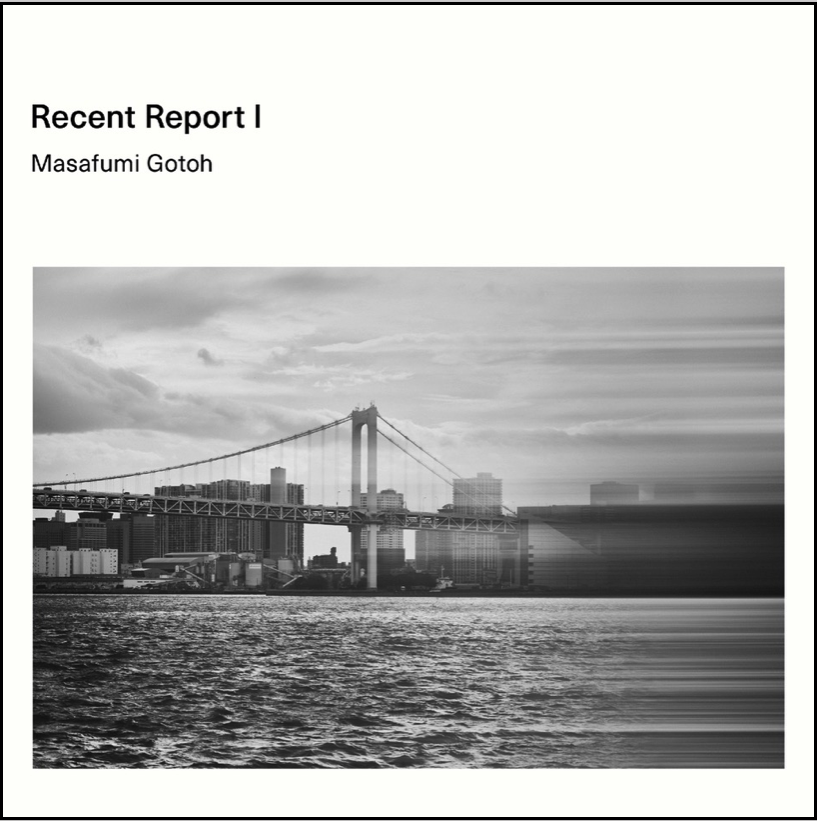

後藤正文が初めて本名名義でのアルバム『Recent Report I』を発表した。ASIAN KUNG-FU GENERATIONでもGotchでもなく、ただ、後藤正文として。だが、その作品を耳にすれば、これを何も纏わない自身の名前で制作する必要があったことに気づくだろう。そのくらいプライヴェートなアルバムであり、現代に生きる個人の想いがそのまま音に反映された作品だ。

ここには歌もなければメロディもない。リズムやビートもない。一般的な概念としてのポップス、ロック的な形式やスタイルもない。自らフィールド・レコーディングを重ねて収集した音のカケラを取り込みながらスタジオに籠ってたった一人で制作したという今作は、強いて言えば、いわゆるドローン作品、あるいはアンビエント作品として位置付けられるものだ。しかし、日頃から新旧様々な音楽に触れている後藤がこうした作品を制作したこと自体は決して意外ではないし、そもそも彼自身、革新的な音楽を創作することを目的としていたわけでもなかった。そう、今回の取材で打ち明けてくれたように、この『Recent Report I』は生前親しくしていた坂本龍一への“近況報告”として、ある種の手紙のような感覚で制作されている。坂本が惜しまれてこの世を去ってから早一年が経過したが、しかしながら、後藤はもう会えなくなってしまった憧れの人への決別をトリビュートのように残そうとしたわけではなく、今もきっと魂はここにいる同志に向けて「今、僕はこんなことを考えています」とメッセージを送ろうとしたのではないか。そういう意味で、本作は音楽家としてドローンという領域の中で何かを創作しようとしたものではなく、世代も立場も超えた人間同士交流してきた、そして今も時空を超えて交歓していることの充実を形にしようとした、そんな作品だ。ただし、最初からバイノーラルでミックスすることを想定していたということから、作品性の高さを全く無視したわけではない。

アルバムの1曲目「Lost in Time」は坂本龍一の「千のナイフ」のピアノ・ヴァージョンのフレーズがサンプリングされている。後藤の素直さ、優しさ、正直さ、邪気のなさ、あるいは厳しさ、強かさ、野心……それらが感じられる覚悟の引用だ。アルバムは現在配信のみのだが、今後カセットテープと各曲へのキャプションがついた撮り下ろしポストカードセットをリリース予定だそうで、試聴体験ができるインスタレーション企画も考えているという。後藤のプライヴェート・スタジオ《Cold Brain Studio》を訪ねて話を聞いた。

(インタヴュー・文・写真/岡村詩野)

Interview with Masafumi Gotoh

(写真1)スタジオの卓のそばに置かれた坂本龍一さんの写真

──坂本さんの写真が飾ってありますね(写真1)。

後藤正文(以下、G):これ、家に置いてたんですけど。今回の『Recent Report I』をミックスするに当たって、ここに移動させました。このスタジオに飾った方がいいかなと思って。やっぱり、(坂本に)聴いてもらいたかったなって気持ちはもちろんあるし。それに……そもそも一緒に(作業を)やりたかった気持ちはありますよね。

──坂本さんからも声がかかっていた。

G:はい。一度誘っていただいたことがあって。教授の伴奏で、クリスマス・コンサートで歌うという、そういう話があったんですけど、結局スケジュールが合わなかったので。一緒にステージ自体には立っているんです。《NO NUKES 2019》での最後のセッションとか。ただ、一緒にステージでセッションとか共演っていうのは、チャンスはいくらかこれからもあったかもしれなかったけど、具体的に音を一緒に作るっていうことをやってみたかったですね……。(坂本が)健康だったらいつか何かお願いしたいなと思ってたんですけどね。うん。例えば、このタイミングでもう1回、治って……というか、一旦症状が落ち着いて……うん、復帰されるようだったら、絶対声をかけたいなっていう気持ちはあったんです。ただ、やっぱり最後の1年くらいはお会いする機会がなくなっちゃったし、ZOOMで話すチャンスも減ってしまっていました。

──後藤さんが坂本さんの音楽を一番最初に意識したのはいつのことだったのでしょうか。

G:やっぱり「Merry Christmas, Mr. Lawrence」とかが耳に入って。もちろんそれより前にYMOも聴いたことがあったし……正直、どれが最初かっていうのは覚えてないですね。ただ、視界にパッと入ってきたのは、やっぱりダウンタウンとテレビに出たりとか、あの頃ですかね……。

──GEISHA GIRLS。

G:そうです。あの時期、テレビの露出が増えたと思うんですけど、それで存在を強く認識したと思います。ただ、その頃はまだ僕も10代だったので何もまだわかってなかった。2000年代以降の教授は環境活動とか社会活動とかも積極的にするようになっていましたけど、僕には社会活動をする人たちに対する懐疑的な気持ちがどこかで芽生えてしまっていたんです。他のミュージシャンでもそういう人たちっていたじゃないですか。社会的な影響を持ったから、環境破壊反対、戦争反対とかを言い出すのかなって。教授もマイ箸とかを持って食べてる映像をテレビで見て、不思議に思っていたんですよね。今ならもちろんわかるんです。そんなこと当時は思ってすみませんって思います。年齢を重ねてくると、社会活動をする意味というのが理解できるようになるから、こちらの準備ができてなかったってことなんですけど、当時は普通にもっと音楽やってればいいのに、なんでこんなことやるのかなって思っていましたね。正直なところ。ポップ・ミュージックの人じゃない、社会活動をする人、芸術家とか、そういうイメージだったかもしれないです。あとは、映画音楽を作る音楽家ってイメージですかね。バンドマンの自分からは距離があるし、まさか後に普通に会ってお話しするような、接点ができるとは想像もしていなかったんですよね。違う世界に生きる人っていう感じも抱いていたのかもしれないです。

──今の後藤さんに10代のバンドマンが感じていることかもしれない。

G:そうなんです。今の僕を冷やかしてくるような若い子たちがいるけど、まさにそれが当時の僕の感覚だったんだと思います。「音楽だけやってればいい」っていう人たち、減りはしないですよね。理解してくる人も増えてますし、若い子たちでも理解してくれる子はいる……たぶん準備ができてるかできてないかだけの話なんだと思います。当時の僕はそういうことに対する準備ができていなかったし、勉強もしてなかった。ちょっと本を読んだり考えたりすれば、みんなが参加しなきゃいけないことなんだってことはよくわかると思うんですけどね。

今回の取材で訪れた後藤のプライヴェート・スタジオ《Cold Brain Studio》の卓を中心とした全景

──そんな坂本さんに共感できるようになったきっかけは何だったのですか。

G:多分、SNSが大きい……ツイッターですかね。2000年代後半ぐらいから僕が社会活動とかいうか、社会問題に興味を持って調べてみるようになったら、そこには先んじて教授がもういる、ということが度々あって。核燃料、核廃棄物の再処理の問題とかもそうでした。興味をもって行動したら、必ず教授が参加されてるなって思って(苦笑)。時期としては……実際には(東日本大)震災の前からなんです。アジカンの楽曲で言うと「ループ&ループ」(2004年)ぐらいからはっきり社会的な目線が入ってきているから、もともと興味はあったんだと思います。多くの人に聴いてもらうようになって、大衆……っていうと大雑把ですけど、観客やリスナーとちゃんと言葉を交わして向き合ことに自覚的になると、どうしても社会を見ざるを得ないっていうか、関わらざるを得ないっていうか。どうしても、社会の問題に直面しちゃうんですよね。例えばチケット代のことを考えた時でも、 どういう金額がフェアなんだろう? とか、どういう座席の用意の仕方がフェアなのかな? とか、一体いくらにすると、お金のない人たちが観られるんだろう?とか。 そもそもなんでこんなに使えるお金に差があるのかな?とか……うん、全部繋がってるんですよね。だから、そう、とにかくきっかけがパキっとあったわけじゃないんです。色々な本を読んだり、映画を観たりするようになったのも全部合わさって、のことなんですよね。

──それを歌詞にしたり、作品にしていくことも自然だった。

G:そうですね。そんなに難しくはなかったような気もします。当然、先人たちが敷いたレールがあるわけです。教授もそうだし、ジョン・レノンもそう。「Imagine」を歌って戦争をなくすことはまだ実現できてないですけど、でも、あの歌をきっかけに平和について考える、その機会を得た人ってのはたくさんいて、そのうちの1人は僕でもあると思うし。そういうことが全部一つにつながっているってことがわかってくるんですよね。2007年の雑誌の『SIGHT』に教授と国際政治学者の藤原帰一さんの対談が掲載されているんです。「反対しないと、戦争はなくならない」というタイトルの記事。そこで、ミュージシャンだって市民なんだから、市民の1人として声を上げればいい、って語ってらしてて。社会に参加するのが当たり前だと。それを読んで、そりゃそうだよな、みたいな気持ちになって。あの時の『SIGHT』は他にも多くの方が寄稿されていました。内田樹さんも、あと、ずっと尊敬してる中村哲さんも。僕、中村さんに手紙を書いたことがあるんですよ。ほぼファンレターですけど、いかにあなたの影響を受けているかってことを、ね。一度直接インタヴューさせてもらいたいっていうお願いの手紙を書いたんですけど。

──亡くなってしまわれた。

G:そう、実現しなかったですけどね……。でも、そういう行動も、何かこれというきっかけがあってそうしたわけではないし、音楽とかけ離れていったわけでもないんですよね。僕は小泉文夫さんの影響も受けているんですけど、小泉さんの本を読んでいると、自分が使っている音階のことを考えなきゃいけないみたいにも思うし、いわゆる平均律ってなんだろう? ってことを考えたくもなるし。そこでもまた教授のやってきたことと少しつながるような気もする。音楽の再現性ってなんだろうとかね。楽譜とか楽器のおかげで音楽には再現性がありますけど、録音に関して言うならば、むしろ再現できないものを捕まえた方が貴重なんじゃないかとか。音楽を作るなかで、そういう魅力を見逃してきたかもしれないんじゃないか? とかね。ポップ・ミュージックの中にはノイズもあって、そこには実はすごい美しさがあるなとか、そんなこと考えたりとか。そうこうしているうちに教授が『out of noise』(2009年)ってアルバムを出したんです。もう全然、なんかもう何本も飛び越えたようなタイトル。僕がようやく考え始めた時に、もうその随分先を、ひょいっと、飛んでくみたいな。でも、当時はまだ氷河が解ける音を録音してる意味とかは、あまりわかってなかったと思います。まだ音のディテールやテクスチャーについてもわかってなかったというか。今だったら、全部とは言えずとも、教授が氷河の溶ける音を録っている時の気持ちは、わかるような気がしますけどね。

(写真2)『Recent Report I』で使用した水中マイク

──後藤さんも今回のアルバムでフィールド・レコーディングした音を使っていますが、ただ自然の音を採取しただけではない意図のある音、意識のある音であろうとしています。

G:フィールド・レコーディングについては、京都大学の柳沢英輔さんが書かれた『フィールド・レコーディング入門 響きのなかで世界と出会う』という本が大きいです。柳沢さんとはお会いする機会もあったんですけど、今回の僕のアルバムで使っている水中マイク、あれは柳沢さんに教えてもらって買ったんですよ(写真2)。これを水槽の中に入れて、録音したんです。柳沢さんは、フィールド・レコーディングは自然を録音するってわけじゃなくて、これはめちゃくちゃ作為的なものだし、音楽的な行為だって話をされるんですね。どんな音を採取するにしたって、マイクを立てる時点で人間の作為が働くわけですから。実際、僕も何か自然の音を入れたいみたいな気持ちではなかったですし。

──水中マイク、今回のアルバムのために買ったのですか。

G:今回のためではないです。朗読劇の音楽を作るのに、主人公が溺れるシーンがあったので。水中マイクは感度がいいんですよ。だからすぐ音が割れたりしますね。水ってめちゃくちゃの音が伝播するんですよ。空気よりも伝わりやすい。

──ただ、音のドキュメントではない。今ここで鳴っている音を、そのまま再現することを意図しない、行為としての音作りがある。

G:そうです。そこが難しいところでもあって。例えば、今回のアルバムには砂利の音を入れているんですけど、僕にはただの砂利の音にもう聞こえないんです。自分が当時どういう足の使い方をしたか覚えてるから。作為的な砂利の音に聞こえてしまう。それがちょっと自分としては抵抗があるんです。正直、もっと自然な動きで音を録ればよかったって今でも思いますね。どうしても自分の身体性と結びついちゃってるんで。たぶんあれ、他人が踏んだ砂利の音だったら気にならないと思います。

『Recent Report I』で使用したガラス製のシンギングボウル

──そうなると、どこまでが自覚的でどこからが無自覚なのか、という問題になってきますが。

G:そうです。そういう意味では、究極、音楽を作るという行為にはさほど意味はないような気もしてる……っていうと、ちょっと乱暴かもしれないですけど。逆にいうと、聴く行為の方がすごい難しいんじゃないかって思うんですよ。だって、なんか適当にぼわあんとした音を作ればそれがアンビエントだってことも言えるじゃないですか。アンビエント音楽のイメージがもうある程度定着しているから。でも、聴く側の人が、歩んできたり考えてきたりしたこと、音楽にまつわること……それはなんでもいいんですけど、社会でもいろんなコンテキストが立ち上がってきて、その複雑さの中で聴き分ける……そこがすごく難しいし大事なことだと思うんですよね。この音はここがいいとか、そういう聴き方かもしれないし、こういう構造でこうなってるんじゃないかってことを想像することかもしれないし。何を心地いいと思うかについても考えるかもしれない。そういう事実の方がすごく重要だと思うんですよね。それは自分自身の立場に置き換えてもそうなんです。即興演奏をする時も、その日、その瞬間に演奏している自分ではなくて、 演奏したそばから、それを聴いている自分にフォーカスしてるっていうか。そうじゃないと、いい音が鳴らせないんですよね、たぶん。いい音っていうか、自分にとってのいい音かどうかって、それを聴かないことにはわからないんで。だから、音楽をやると、どうやっても聴くという技術に戻らざるを得ないんです。

そもそも、音が“聞こえてくる”なんてことはないと思ってます。聞こえてこないです。それを聞かなきゃ聞こえない。絶対。僕たちって人の言ってることを聞かないことができるじゃないですか、シャットダウンしたりして。耳ってかなり能動的な感覚器官なんじゃないかって思ってるから。で、逆に聴こうと思ったら、ものすごい解像度で聴けたりすると思うんですよね。ただ、自分の身体的な準備っていうか、聴くっていう意味でのアスリート的な身体性もあると思う。それが整ってないと一体何が鳴っているのかよくわからないとか、そもそも判別できないとか、レイヤーを理解できないとかが起こる。好きでもない音楽を聴いたら全部一緒に聞こえるっていうのと同じように、差異がわからない。この差異について敏感になるっていうことは、聴くってことですよね。音楽家にとって最も重要な能力は、多分本当はそこだと思いますよ。 その上で優れた演奏家であるかってのはまた別の問題かもしれないですけど、でも、いい音を鳴らしてる人がいい音についてよくわかってない、ってことはないと思いますね。

──理論で理解していなくても、感覚で理解できることはあると思います。ただ、その感覚ありきの論法を広げると、“聞こえてくる”という言い方が有効になってしまう気もするんですよ。“聞こえてくる”という言い方はとても消極的だし、どこか主体性を放棄しているようにも思えますが、そこについてはどう考えますか。

G:いや、そうなんです。今、言い換えてくれましたけど、つまりはそういうことなんですよ。じゃあ、耳の不自由な人に音楽ができないかっていうと、そんなことはない。つまり、Feelってことですよね。感じられるかどうか。 一応、耳で僕は聴いている。でも、やっぱりFeelってところがすごい大事ですよね。耳だけじゃなく、たぶん全部の感覚で感じているんですよ、音を。でも、それは“聞こえてくる”ってことじゃないと思います。やっぱり聴こうとしないと聞こえないです。ただ、それでも僕はこのスタジオに教授の写真を家から持ってきて、ここに飾っておいた。実際に教授がここにいることをイメージしたわけではないですけど、でも、Recent Report……近況報告、今僕はこんなことしてますよっていう、気持ちはすごく強くあった。どんな顔で聴いてくれるかな、ニヤニヤしてくれたらいいなとか思ったりね。「これどうやったの?」とかって尋ねてくれたらいいなと思ったり……。それはFeelの領域なんですよ。でも、何かが聞こえてくるという感覚とは全く違うんですよね。

──生前の坂本さんに音作りの相談をしたことはあるのですか。

G:ないです。一度もないですね。こちらからアドバイスを求めたこともないです。機材何使ってんの? とかって、僕のソロのバンドのメンバーに話しかけてくださったことはありました。あと、教授が即興の時に使っていたエフェクターを見て、これいいですねっていうような話をしたことはあります。そのくらいですね。正直、もっと聞いとけばよかったなって思いますよ。ただ、それでよかったと思っていて。音楽についての話は、最後の最後でちょっとだけできたんですよ。話をしたっていうか、ほとんど自分がどんなことを考えてるかっていうことを伝えただけで終わっちゃったんですけど、その時に話したことって、なんかあんまり覚えてないんですよね。いろんな話を1時間半とか2時間ぐらいしたっていうことしか覚えてない。あとは『out of noise』や『async』の感想なんかを伝えたことはあったかな。でも、そんな細かいことは聞けなかったかな。

ヤマハのTENORI-ON。『Recent Report I』で使用。

──それは、キャリアも年齢も離れているけれど、同じ音楽家として対等な関係でいたかったからですか。

G:対等……って言っちゃっていいんですかね。でも、坂本さんは僕たちをそういう風に見てくれていましたよね。楽曲に向き合う姿勢が厳しいから、とても恐れ多くて対等だなんて僕からは言えないですけど。一緒にポップ・ミュージックを作るイメージがわかなかったというのもあるかもしれないですね。坂本さんが楽譜の外に出る瞬間に興味があったんだと思います。それこそFeel……一体何を感じて、何を考えるとこういう音が鳴らせるのかな? みたいなことは知りたかったけれど。具体的な音作りのアドバイスとかにはあまり気持ちがいかなかったですね。ただ、今だったら、誘えたかもしれない。「ちょっと、なんか、やってみたいんですけど」って。あるいは、どっかのステージのセッションで一緒に即興で音を出すとか……その可能性がもうなくなってしまったということを思うと……そこに対しては、 うん、心残りがありますね。ああ、ついぞお願いできずに亡くなられてしまったな、と。

──でも、文化的、社会的な観点で共有しあえた。

G:確かにそうかもしれないです。僕、やっぱりYMOチルドレンとは言い難いですけど、逆に言えば、教授とは音作りとか社会を見るまなざし、文化を見るまなざしでつながることができたと思っていて。実際、さっきも読書の話が出ましたけど、最初に紹介してもらったのは音楽作品でもアーティストでもなく、本だったんですよ。竹村真一さんの『宇宙樹』とシュタイナーの『農業講座』だったかな……斎藤幸平さんとか藤原辰史さんの本も教授からおすすめしてもらったんです。読んだ本の報告をすると、「あ、それ読んだんだ」ってニヤニヤしてくれる感じで返信してくれたりして。

──逆に後藤さんから坂本さんにおすすめしたものってありましたか。

G:それはなかった気がします。でも、話の中でこういうの読んでますって伝えたことはあったかもしれない。でも、坂本さんに何かを勧めた記憶は全くないですね。音楽も。「Gotch、あの音楽知ってる?」って聞かれて、「知ってますよ」って返信をしたりしたことはあったかもしれないけど。

──では、今回の『Recent Report I』に、そうした読書体験を通じて坂本さんと繋がっていた、社会問題を通じて共有できていたということがどのように反映されていると感じますか?

G:めちゃめちゃ難しい質問かもしれません、それは……。(長考)でも、それに関しては多分ほとんどわからない。それが音楽的にどう結実したかはわからないですね。回路としてリニアに繋げてないというか。今回の『Recent Report I』って、音楽というものをもっと自由にしていこうという向きの作品ではあると思うんです。で、おそらく坂本さんもそういうことをされてたんじゃないかと思って。坂本さんは五線譜の上で美しいものを作るっていう素晴らしい活動とはまた別に、そこから離れながら人間とは何か? 自然とは何か? 時間とは何か? みたいなすごく大きな問いに向かっていた。そういう思考回路みたいな点ではすごく影響を受けていて、その思想性……フィロソフィーはやっぱり読書を通じてつながった部分かもしれないです。

スタジオのPro Tools画面。『Recent Report I』の波形の一部を特別に見せてくれた。

──人はいかに音楽から解き放たれるのかという問いでもあります。坂本さんの自伝的著書『音楽は自由にする』というタイトルが、まさにその命題を考える上でとても重要なキーワードですよね。私は坂本さんの音楽と同じくらい話し言葉が好きなのですが、それは坂本さんが一部を除いて基本的に歌詞を持たない音楽を作ってこられたことと関係があるんだろうと思っているんです。言葉のないことの自由さと不自由さを音楽がどう解き放つのか、というような。

G:そこを考えるのはとても難しいですよね。

──ASIAN KUNG-FU GENERATIONという、ある種の形式のある音楽と、今回の『Recent Report I』のようにポップスとしての形式を持たない音楽の両方を制作している後藤さんは、自由と不自由、制限があることの豊かさとないことの豊かさをどう感じているのかぜひ伺いたいところです。

G:難しいですね。いろんな不自由っていうのがある気がしていて。音楽も競技化しちゃうと……例えば優れたアスリートしか参加できないプロ・スポーツみたいになっちゃうと、音楽のあり方としては若干閉じている気がするというか。今、もうみんな(楽器演奏は)上手くなって、すごいプレイヤーを喜んで聴く、みたいな向きもあるじゃないですか。いくらでも上手い人が来日するし、いくらでも上手いプレイヤーは日本にいて、みたいな。それ自体は、聴く側としては、めちゃくちゃ素晴らしいスーパーマンたちの演奏を味わえる時代になったから幸せなんですけど、 一方で、本当に幸せなのかな? みたいにも思うんですよ。だって、今、めちゃくちゃ下手なバンドなんてもう見かけないでしょ。

──それはそれで淋しい。

G:でしょ? だから、そういう意味では、僕らはなんか、ある種の巧さ、技術みたいなことに縛られているのかもしれないと思うんです。音を、ピッチを外さないことが、なんて言ったらいいんだろうな……音楽的な正解みたいな風に勘違いされてくみたいな流れもあるじゃないですか。でも、音楽って本当は逆の向きなんじゃないかって思うんですよ。最初は形式なんてなかっただろうし、もう少しプリミティヴなところから始まって、徐々にいろいろな発明によって進化していった。僕らはもちろんその美しさみたいのをいろんな角度から体験することができたから、もちろんその恩恵もめちゃくちゃあるんだけど。でも、果たしてそれだけが僕たちを自由にしたか、この先もしていくのかって……それにはちょっと疑問が残る。そこでJ・ディラみたいなビートの組み方が面白くなっていって、でもだんだんその手法が目的になってくると、それすら形骸化してくみたいな。そういう意味では、端的に何をやったっていいんだってとこに戻るのが1番の自由な気がしています。下手でもいいとか、そもそも下手ってなんだろうみたいな。そうすると、 音楽が生まれた瞬間のことをもう想像しなきゃいけなくて、すごい射程の長いものになっちゃうんだけど。ただ、そこだけを信じて進むのも居心地が悪いというかね。“Back To The Animal”みたいな、そういうことでもないから。

──影響力が出るとどんなものも形骸化する。『Recent Report I』も形骸化していく可能性がありますよね。

G:そうですね。うん。でもね、いいと思うんですよ、別に。それよりも、この作品を作るにあたって、考え続けた時間の方が大事っていうか。考え続けた時間が僕の体を作って、その体が演奏してるからね、それこそが1番大事なんだって感じですよね。そのプロセスこそが身体化してるんで、思ってもいないことが出てきてるとしても、それはこの体が演奏してるわけですよ。そこが実はすごく大事な気がするというか。考えたプロセスがないと、その時に体が反応しないと思います、音に。何を聴いて、何を読んで、あらゆる表現を血肉化してきたっていうことがそのまま出ちゃうのが即興演奏だと思うから……だから逆に怖いと思いますけどね。ある種の経験、血肉化した経験が演奏の瞬間に現れてるし、それは本当にありとあらゆる場所でそれが起きているだけだと思います。さっきの、耳の不自由な人でも曲を作れる、の話じゃないですけど、そこに至るまでのプロセスがあれば聞こえる・聞こえないはあまり関係がない。そんなことを言ったら、あらゆる事象に対して専門家しか発言できないことになってくる。そしたらもう政治は政治家がやるし、ありとあらゆる権力的なものが固着していく。やったことがない人が自由に語れるというのが真の言論の自由でしょう? だから、僕のこの作品が形骸化してもいいと思うし、そもそも誰がどのように好きに聴いて評してくれていいと思うんです。そうやって形骸化していったとしても、僕には見えない視点がそこに出てくるかもしれないじゃないですか。

作業中の後藤。制作だけではなく、リスナーとして様々な作品をこの卓に座って聴くことも多い。

──サンプリング、引用というのも、オリジナルの作り手が持ちえなかった視点が後から他者の手によって見えてくる手法とも言えますね。後藤さんが今作の1曲目「Lost in Time」で坂本龍一の「千のナイフ」のピアノ・ヴァージョンからフレーズを引用していることも、そういう意味では坂本さん自身が見えない視点を与える結果になったかもしれない。

G:あれはですね、もう本当にあのヴァージョンが好きなんですよ、あのピアノのイントロが。もともとのオリジナルより他のどのヴァージョンより、ピアノ・ヴァージョンが圧倒的に好きなんですよ。録音って時間を保存するってわけじゃないけど、時間をキャプチャーするよう意味合いがあると思うんですけど、だったら、もっと短い瞬間も音楽としてとどめておけないかみたいな感覚があって。イリュージョンみたいな、時間としての音をストレッチできるんじゃないかみたいな感じって言えばいいかなあ。あの一瞬の、坂本さんのピアノの美しさ……みたいな一瞬を、うん、捕まえられないかなって思って。じゃ、どうやってやったらいいんだろう……みたいなことを考えるところから実はそのまま始まったんですよ。もちろん、アルバム全体性にも影響はしています。あと、去年《AMBIENT KYOTO》で坂本さんの展示を観て、『async』のジャケットのような方法で坂本さんの音楽をキャプチャーできないかなみたいなことを考えていました。それで持続音を作るエフェクターを使って、自分の好きな瞬間にパッて押してキャプチャーしていく、という流れでしたね。

──『Recent Report I』のジャケットの写真も右側がスライドするように伸びています。少し《AMBIENT KYOTO》の坂本さんと高谷史郎さんの展示を思い出させます。

G:これ、レンズを重ねての手作業なんですよ。使ったエフェクターの内部構造はデジタルだけど、写真を横に伸ばしていく作業はアナログ。《AMBIENT KYOTO》のように鮮明なものじゃなくて、幕として、横に伸びていくような感じになったっていうか。でも、確かに、坂本さんのピアノの音をストレッチさせて一瞬を捕まえたいってところが現れているとは思います。いや……一瞬だけど、一瞬じゃない、そこに幅があるから、どうしても波としては揺らいでいく。LRの両サイドでキャプチャーした音が鳴るので、その関係性の中で、 波の関わり合いがあって、空間的にはいろんな瞬間が訪れるっていう。しかも、2度と同じ瞬間がこない。一瞬をキャプチャーするんだけど、連続するわけだから、どこまで行っても同じ時間じゃないといけないはずなのに、実はそうではなくて揺らいでいる、みたいな感じ。時間の経過がわからないようなね。でも、もちろん僕らは普通にこれを音楽として聴くわけで、聴いた分だけの時間が現実的には流れるわけです。でも、その時間の中で、この時間ではないどこかの時間への旅ができるような気もしているんですよ。坂本さんが鳴らしたあの美しい一瞬の中をどこまでも旅してみたい、というようなイメージで作ったっていうか。光の速度で旅して帰ってきたら、めちゃくちゃ時間経ってるみたいな感じかな。音が伸びてる間はずっと時間は流れてるけど、実は一瞬みたいな。そういう時間の捉え方ができないから、ただ美しさの中にとどまっているっていうか。それは損なわれた時間なのかもしれないんだけど……なんか、そういうイメージだったんですよね。

──永遠性を求める行為とはむしろ逆ですね。

G:はい。戻ってきちゃいますからね。時間は私たちの中で伸び縮みできるんじゃないか? 一瞬を捉えるっていうのは、そういうことでもありますよね。時間の概念って人間が捕まえてるだけだと思うから、もしかしたら、 そういうことを実は僕たちは音楽的に表現できるんじゃないかっていうようなことは今回考えましたね。そのまま聴いたら、もしかしたら坂本さんの「千のナイフ」のピアノの旋律がそのまま流れていくだけだけど、僕らは、その現場に触れている間に、祈りみたいな時間を……実は抱きしめているというか、内包してる可能性があると思っています。そもそも、基本的にどんな表現でも、どんな人の何もかもがめちゃくちゃ多面的なものだと思うんですよ。そんな風には読まないだろうっていう読み方が世の中にあったりとか、ね。そういう意味では音楽だけじゃなく文章もそうだと思っていて。私が読めたり聞いたりできていないかもしれないっていう可能性を否定しちゃいけないんじゃないかなと思うんですよね、読み手としても、聴き手としても。そこに面白さがあるっていうか。でも、世の中の向きとしては、そうじゃない方が安心するから、みんなそっちに向かってくでしょ? みんな答えが欲しいし、解説してほしい。評論でもわかりやすく短くまとめてほしい、みたいな傾向があるじゃないですか。僕はそういう向きに抗いたいと思っていて、だからこんな音楽作ってるってのはあるかもしれないですね。表現ってもっと複雑なものなんだし、もっと多面的で、もっと楽しさがあったり、楽しくなさもあったり。これ面白くないなみたいな、退屈もあるかもだし、自分で作っても、いや、これイマイチだったなみたいな気持ちもあったりするから。だから、今後カセットテープと各曲へのキャプションがついた撮り下ろしポストカードセットをリリース予定なんです。文章をつけてみたら、絶対に違う聴き方になる。文章だけを読んでくれてもいいんです。表現者の全てが、自分のやっていることを両手をあげて万々歳なわけないと思う。でも、そういう悩みがあっていいと思うんですよ。

VRマイクを搭載したAmbisonics。これも『Recent Report I』で使用

──ところで今作はバイノーラルでミックスされています。これは最初から決めていたのですか?

G:もう立体音響でミックスするって決めていたので、今回の作品は。ステレオでのミックスでは再現できなかったので、Dolby Atmos以外の音源はすべてバイノーラルにしました。それもまた新しい挑戦としてやっていかなきゃいけないなって。あと展示。これも今企画中です。普通にスピーカーをたくさん並べて、それをリスナーがその場で体験できる環境を作りたいなと。そこに視覚効果はいるのかいらないのかを含め、まだちょっと検討中ですけど。一度に体験できる人数は、ひとりのほうが作品の再現性という意味では正しいんだけど、ただ、僕としてはそこに共有性を持たせたくて。単純にそれを体験できる機会を多くの人にもってもらいたいんです。みんなでシェアしてほしいっていうのではなく、できる限り、一人でも多くの人に味わってほしい、という意味でなんですけれど。

<了>

Text By Shino Okamura

関連記事

【FEATURE】

追悼

坂本龍一と言葉

http://turntokyo.com/features/ryuichi-sakamoto-rip/

【From My Bookshelf】

坂本龍一『ぼくはあと何回、満月を見るだろう』

http://turntokyo.com/features/from-my-bookshelf-20/

【REVIEW】

坂本龍一『12』

http://turntokyo.com/reviews/ryuichi-sakamoto-12/

【From My Bookshelf】

柳沢英輔『フィールド・レコーディング入門 響きのなかで世界と出会う』

http://turntokyo.com/features/from-my-bookshelf-2/

【REVIEW】

Gotch『Nothing But Love』

http://turntokyo.com/reviews/nothing-but-love/

【REVIEW】

Gotch『Lives By The Sea』

http://turntokyo.com/reviews/lives-by-the-sea/

【INTERVIEW】

凌平

「終わらせ方が大事と言われたけど、終わらせない」〜ヴォーカリストからラッパーの凌平へ

キャリア10年で選んだ、覚悟のリスタート

http://turntokyo.com/features/ryohei-interview/