大阪の南、太陽の西、傷跡は隠したまま

Le Makeup『予感』 ロング・インタヴュー

大阪を拠点に活動するシンガー・ソングライター/トラックメイカーのLe Makeupが前作から1年3ヶ月ぶりにアルバム『予感』をリリースした。

前作『Odorata』(2023年)が18曲を収録し客演の参加も目立った大作であったのと比べ、今作は12曲入りで客演はシンガーのDoveのみと比較的コンパクトな印象を受ける。それに歌はかつてないほどパーソナルだ。前作制作時に引っ越したという大阪の南、都市部から大きく離れた場所で孤独に、Le Makeupは過去、トラウマに向き合っている。とはいえ、歌詞の中で過去に何があったのか、どのような傷を負っているのかは具体的に描かれはしない。でもだからこそ、その歌声はまだ言葉に、物語になっていない無数の傷跡に寄り添って響くのだ。

と同時に、サウンド面はこれまでで最も多彩と言っていい。過去作の特徴の一つでもあったドリーミーなギター・サウンドを引き継ぎながらも、アコースティック・ギターの存在感は大きくなり、ビートにはジャングルやドリルの要素も違和感なく溶け込んでいる。簡潔に言うなら、非常に間口の広い、風通しの良いアルバムである。

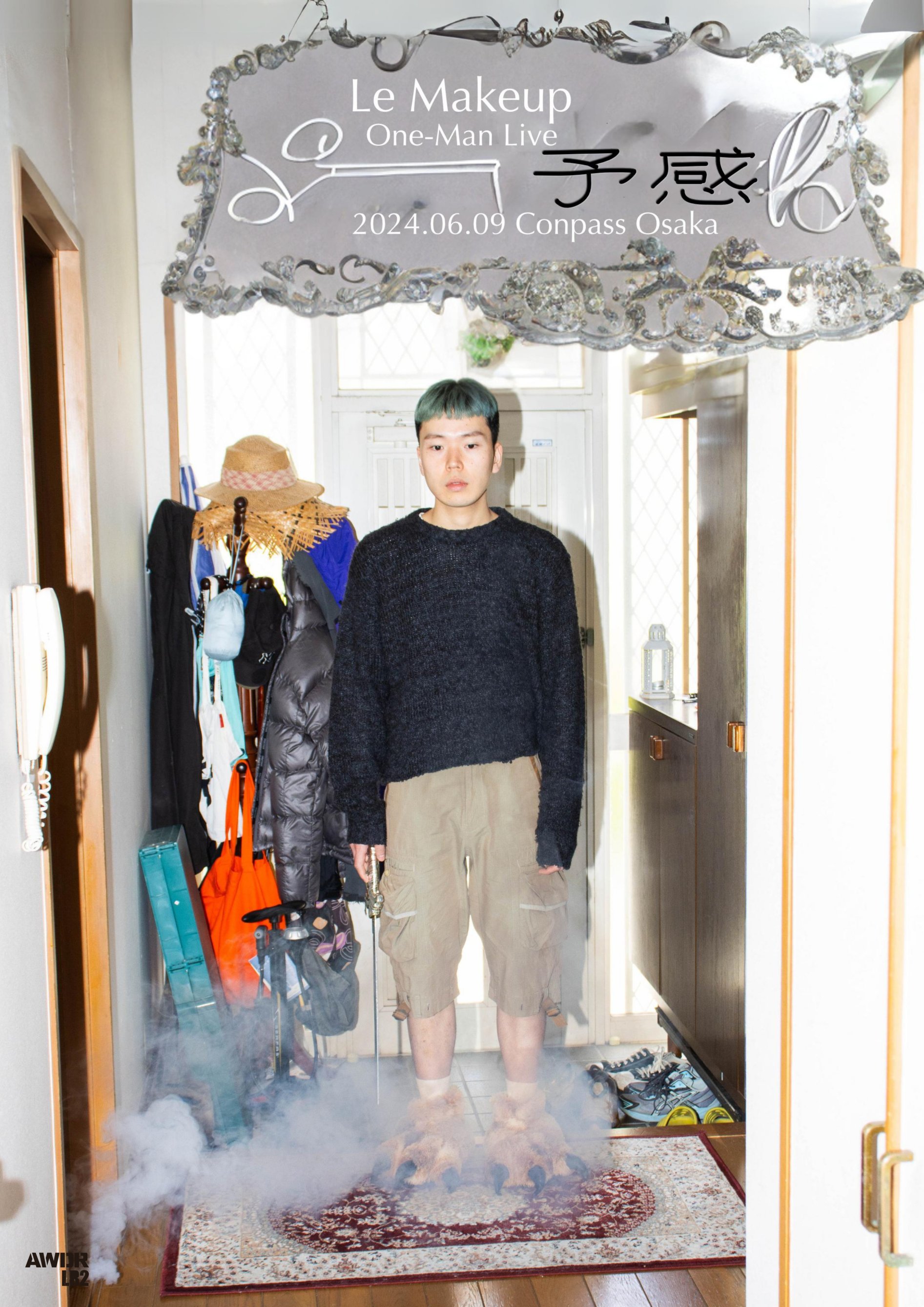

パーソナルでありながら、軽やか。そんなアンヴィバレントな感覚を携えた最新作『予感』について、東京で初のワンマンライヴを成功させたばかりの、直近では地元、大阪でのワンマンライヴを控えるLe Makeupに話を訊いた。

(インタヴュー・文/高久大輝 トップ写真/船津晃一朗 記事内写真/船津晃一朗、Fujimura Family)

.jpg)

Interview with Keisuke Iiri

──前作『Odorata』は『微熱』リリースから2年半ほど経ってリリースされました。今作『予感』は『Odorata』から1年3ヶ月ぶりとペース的には早くなっていますが、前作のリリース後、何か心境の変化はありましたか?

Le Makeup(以下、L):『Odorata』をリリースしてから1年ちょっとなのでまだ完全に客観視はできていないと思うんですけど、前作を作っているときには「もっと良いものを作ろう」「すごいものを作ろう」という気持ちがどこかにあったと思うんです。だから、言い方に語弊があるかもしれないですけど、今作はもっとすごくないというか自分に近いものを作ろうと思って。作るマインドとしては、こういうものを作ろうというより、自然に出たものを作ろうという気持ちで。その点はあまり変わっていないかもしれないけど、今作でそれを終わらせたかったところがあります。よりナチュラルに自分から出るものを、自分が作った環境と熱量を損なわないよう今パッケージしておきたかった。出すまでの時間も短くなったのもそういった意味で良かったなと。

──では今作は『微熱』から始まった三部作の結び、というイメージですか?

L:その中にいろいろグラデーションはあると思うけど、良く言えばそういう感覚ですね。前作はすごく曲数も多くて長いアルバムだったし、自分がダサいと思っているものをあえてやってみよう、自分と遠いものを自分側に寄せてみようという意識があったと自分では感じていて。それが悪いわけではなく、うまくいったと思っているんですけど、わざわざ流行などを意識しないでおこうとしていたり、そういう面で逆に張っていた部分はもういいかなと思い始めていて。単純に余裕ができたとか年齢も影響していると思います。なので、この先もっと自由になるために、逆に自分のもっとパーソナルな面や、自分にすごく近いものを出しておく必要があったという感じですね。これからどんな音楽をやるか……もっとラフになっていくと思うし、もっとポップになるかもしれないし、わからないですけど、いろんなことをやっていく上で、今こういう作品を出しておく必要があるんじゃないかと感覚的に意識していた気がします。

──なるほど。今作はサウンド的にはアコースティック・ギターの存在感が大きく、フォーキーなニュアンスが増えていますよね。

L:ギターはすごく大きいですね。アコギをよく使うようになったのは、今年の初めくらいに京都の《外》というライヴハウスで、フリマに誘われて、自分も私物を出品していたりしたんですけど、山本精一さんも出品していて、そのときに僕、山本さんのギター用のエフェクターを5個くらいとテレキャスターに1発だけハムバッカーが載ったもの、あとYAMAHAのアコギを買ったんです。もともとアコギは家にあったんですけど、マイクをあんまりいっぱい持っていないんで、ヴォーカルを録る用にスタンドに立てているものをいちいち変えたりしないといけないし、セッティングも変えたりしないといけないから、普段は面倒くさくてあまり使っていなくて(笑)。でもそのときに買ったアコギを弾いてみたくて、「やってみよう」と思って録り始めたらすごく良かったんです。それでマイクで録ったものを結構採用していますね。買ったエフェクターはほとんどディストーションで、結局アルバムにはあまり入れていないんですけど、めっちゃディストーションの掛かったギターの曲もよく作っていました。僕はプレイヤーとしてギターや歌の、全然プロのミュージシャンのレベルで上手ではないと思っているんで、そういう制限の中で出る音というのをメインに使ったのも制作が早かった理由の一つかもしれないです。自分ができる範囲の音しか出せないからこそ、素直にアウトプットできたというか。そこはずっと同じですけど。

──フリマでの爆買いが大きかったんですね。

L:あと意識したことはループです。トラックがあまり展開しないこと。きっかけはわからないんですけど、今作は絶対にループをメインにしようと思っていました。トラックがループしていく、歌のメロディーもループしていくっていう。そういうムードでした。DAW上のトラック数も少ないものだと4つ、5つとかなんです。意図して少なくしたわけではないですけどね。前作は前半と後半という感じの聴き方というか、少し散漫な印象があったと思ったので、自分の中でバランスを取っているのかもしれないですけど、ワンテーマというか、今作はまっすぐ終わるようなイメージです。もっと言うと、収録時間も短くしたかったです。ビジネス的な観点ではないですけど、ストリーミングで検索してアルバムが出てきたとして、スクロールせずに収まるようなイメージで。僕もリスナーとして、一般的に見るとかなり音楽好きだと思うんですけど(笑)、そんな僕でもスクロールしなきゃいけないアルバムを見るとその時点で集中力が切れてしまうというか、僕もこれまで曲数が多かったので自分に言っているようにもなってしまうんですが、人によってはその時点で聴く気が失せてしまうくらいの感覚もあるだろうと思って。今までは、例えば曲数がすごく多いものを出すのは「アルバムで聴いてくれ」という意思表示でもあって、今の曲単位で聴く聴き方が主流な中への意思表明でもあるなと思っていたんですけど、最初の話に繋がりますけど、もうちょっと自分の感覚や時代の感覚で。別に自分が思っているなら思った通りにしたらいいんじゃないかなって。

──自分自身に課していた枷を外したような感覚ですか?

L:そうですね、以前は自分に対してもっと厳しかったかもしれないです。あんまり考えすぎないように、という思いはありましたね。もっと聴かれるものを作るというよりかは、今回は自分の中のバランスとして、聴かれなくてもいいものを作ったつもりだったから、それがもしこれまでよりもたくさん聴かれるようなことがあれば、自分にとってすごく良いことが起こっているなという感じですね。

──サウンド面にもう少し踏み込むと、これまでもあったアンビエントの要素はもちろんジャングルやドリルの要素もあります。フォーキーなニュアンスとも混じり合って新鮮な印象を受けました。

L:「自由」はビート的に言うと自分があまりやらないような途中で倍になっていくような曲だし、そのあとアコギだけ鳴っている曲が来たり、後半の「なんで」はジャングルで、「天王寺」はドリルっぽい曲で……そういったところは意図的ですね。なんかそういうビートと、アコースティックな雰囲気が同居してるっていう。自分がやるなら今これかなあみたいな。

──比較的最近のリリース作品で、そういったところにも今作の制作におけるタイム感が出ていますね。

L:今は日本のラップでもドリルがここ数年流行っていて、ジャングルもリヴァイバルの流れがあったりしますよね。ジャングルやドリル……たぶんどのジャンルもそうだと思うんですけど、本来は流行っていなくてもその筋の人がずっとやっている音楽だと思うんです。でもそこに自分は正直、思い入れというか、一生それをやっていくような気持ちがないわけで、それってすごく軽薄で、動機も下品だと思うし、自分はそういうキャラでもないのにドリルとかのイメージを引っ張ってきてやったりするのは、軽薄と思われてもいいというか、実際にそうだとも思います。ただ意識せずにやったわけじゃなく、偽物としての面白さを取った感じですね。高尚なものを作ろうというのではなく、軽薄なもの、もっとポロっと出るもの。そういう意味でのチャレンジなんです。

──ポップ・ミュージックの持つ軽やかさ、身軽さの面が表現されていますね。そうしてサウンドには多彩さがもたらされている一方で歌詞ではパーソナルな面にすごくフォーカスしています。

L:自分のプライベートで言うと、この一年くらいは田舎の割と大きめの一軒家に1人で住んでいて。それまではずっと誰かと一緒に住んでいたので、すごく1人の時間が増えて、そうなったときに、去年の年末くらいに、なんというか、大したトピックではないし恥ずかしいんですけど、何をしていても涙が出てくるみたいな時期があって。元々めちゃくちゃ涙脆いのはそうなんですけど。別に何に対して、とかではなく。久しぶりに1人で生活して、いろんなことに敏感になりすぎていて。やる気なくて、あんまり何も感じないようにしてるみたいな感じで、部屋でも一日中ラジオかけてたり。普通に運転してるだけで気付いたらめちゃくちゃ泣いてる! みたいな。辛いわけでもないんですけど「これって何なんやろ?」みたいな。そこから始まっているかもしれません。それから年が明けて、「ちょっと作ってみよう」と思ってバーって1ヶ月くらいで作ったのがこのアルバムです。

今住んでいる辺は周りに友達がいないし、ここがホームタウンという気持ちもないし、もしかしたらよくある感覚かもしれないですけど、こういう郊外の田舎で、エイリアンのような気持ちでした。今はそんなことなく、音楽を作ることで自分のバランスを取っている感じはするんですけど、すごくアウトプットもしにくかった時期で。携帯でニュースを見ればいろんな感情が湧いてきて、でもその直後に自分は車に乗ってスーパー銭湯に向かっている、「これってなんだろう?」みたいなところがスタートですね。

Photo by Fujimura Family.jpg)

──過去、トラウマにフォーカスしながらも具体的な描写をせず、でも痛みが伝わってくる歌詞だと思います。こういう気持ちになる歌詞を読むことは少ないです。

L:あまりこういうことを歌っている人いないなって感覚はあったかもしれないです。その時期に宮地尚子さんの『傷を愛せるか』という本を読んでいて。エッセイなんですけど、その一節でそういうフレーズがあって、全然正確じゃないんですけど「傷があったとしても、それを人に見せなくてもいい」「あなたにできることは傷をどうやって認めて、どうやって愛でていくか」という感じ。うろ覚えですけどそういうことが書いてあって。例えば自分にインタヴューされたとして、わかりやすいストーリーになるような明確なトラウマや深い傷があるのかわからないですけど、何かは抱えていると思うんです。だからこういう歌詞が出てくるんじゃないかなって。そういうわかりやすいストーリーのようなものを今までは見せようとしていた部分があるかもしれないですけど、発想を変えて、もっと今の自分、傷が明確ではないまま、わかっていないまま出していいんじゃないかと。傷が自分の中にあったとして、それを見せたくないとか、そういうことを歌っているというか。

──わかりやすい物語になっていないことで、むしろ今まで言葉にされてこなかったような傷に対して寄り添っているように感じました。

L:それと村上春樹の小説『国境の南、太陽の西』を読んでいて。タイトルだけでいえば、国境の南に何かがあるとか、太陽の西に何かがあるっていう幻想を追っていくというようなことだと思うんですけど、この本読んでたのも影響されているかな。別に自分はどこに住みたいとか、どこに行きたいとか明確にあるわけではないし、今の生活に満足していないわけじゃないんですけど、ずっとどこか別の場所のことを想っていたり、自分じゃない誰かを、嫉妬とか羨望ではなく、ただ漠然と想っていたり。

自分はすごい郊外に住んでいるから、すべてのことが遠くに見えるんです。音楽においても東京で起きていることや、大阪で起こっていることすら遠くに見える。けど、行きたいわけじゃなくて、でも自分のいる場所以外のどこかのことを想っている状態。そういうことが重なったのが自分の中で言葉にしたかったことではあります。『傷を愛せるか』の話と自分の中で混同させて書いていきましたね。

──ご自身のパーソナルな部分と今住んでいる場所にある郊外性を混ぜてアウトプットしたと。実際「I Wish I Were a Fool」では『国境の南、太陽の西』という小説のタイトルをオマージュした歌詞があります。それ以外に気になったところだと、「忘れられなくて」にある「エリオとオリバー」は映画『君の名前で僕を呼んで』の登場人物ですよね。

L:その曲は『Odorata』ができたすぐ後に作った曲なんですけど、『Odorata』を出す直前、2022年の年末くらいに、イタリアの『君の名前で僕を呼んで』を撮影した場所に行ったんです。映画を観ていたからと言って、聖地巡礼というわけじゃないんですけど、映画ではめちゃくちゃ綺麗な街っていうイメージがあったんで行ってみたいなと。めっちゃ冬だったんで、あの映画の季節ではないんですけど、その通りのすごく綺麗な街でした。そういう記憶が「忘れられなくて」とか書いているときにもろにイメージにマッチしたんですよね。作為的だったわけではないんですけど、このフレーズであの風景が想起しやすいんじゃないか、一つのフレーズで伝わるものが多いんじゃないかな。リスナーとして聴いて広がるイメージと自分が今書いて歌っているイメージは割と近いと思います。

Photo by Koichiro Funatsu

──ちなみに友達が近くにいないとおっしゃっていましたが、「26」にある「たけしの花火」というフレーズのたけしは誰ですか?

L:北野武の映画『HANA-BI』なんです。あんまりそのまま書いちゃうといやらしいなと思って(笑)。映画の後半たけしと妻が車で西へ、死へ向かっていくんですけど、そういうシーンを自分と重ね合わせています。関係無いけどやっぱりなんとなく自分の意識として南と西に囚われていて、典型的な関西人なのかもしれないですけど、東と西で結構イメージが違うというか、例えば東京から東の東北の方に車で行って自殺するのと西に行って自殺するのでは自分の中ではニュアンスがだいぶ違うんですね。西に行くのは家に帰っていくようなイメージがあります。

──そういうことでしたか! 全体的に歌詞にある比喩表現のニュアンスが変わったような気もします。「雨上がり」に顕著ですが、情景描写以外にももっとストレートな比喩があるというか。

L:そうですね、今回は最初から地味というか、こじんまりとした作品になるように感じていたので、バランスとしてそういう比喩や、“うまいこと言う”ようなこと、ちゃんと韻を踏むことだったり、そういうところを意識しましたね。特に韻って実は音楽的なところじゃないですか、機能的というか、聴き心地に大きく影響しているので、重くなりすぎないよう、自分なりに工夫していて。そんな思ってるように歌詞は書けないですけど、それこそ「雨上がり」はラップとまではいかないけどスピットするような歌い方をしているから、ラップ的な歌唱になると聴いている人はもっと自分のことを言っているように聞こえると思うんですよ。だからこの人はこんなこと思っているんだと感じるだろうけど、だからこそ重すぎないというのが大切かなみたいな。一応こういうトピックを歌おうと思って歌詞を書いたけど、例えば「ガザの話を歩きながら考えてる、そこで自分だけ傘をさしている」というとこの一聴目で「ガザ」ときて「傘」か……と気がつく人がいると思って。そういうところにも視点がいくと全体を少し軽くしてくれている気がするんです。

──バランスの取り方が変わってきたわけですね。

L:そうかもしれないです。今作の「予感」「忘れられなくて」「自由」がもとからあった曲なので、それら以外と比べると、熱心に聴いてくれている人はなんとなく作詞の雰囲気が違うのがわかるんじゃないかな。

最近結構日本のラップとか老害的な聴き方をするようになっちゃってて「ちゃんと韻をしっかり踏んでないとな…」とか、そういう感じでウォッチングしてて……(笑)。そういう日々の研究活動がアウトプットされているのかもしれないです。全然自分にラッパーとしての自覚はないので、あくまでリスナーとしてですが。より音楽的なリリックを意識してたかもです。

──日本語の曲を聴く機会も多かったんですね。

L:多かったと思います。ラップ以外でも小沢健二さんの歌詞をさらに注意深く見るようになっていたりして。やっぱり小沢さんは英語詞から入っていると思うので、すごく韻が固いというか、意識して作っているのが聴いていてわかるから勉強になりますね。もちろん現行の音楽も聴いてます。見てる人も聞いてそうなものだったらML Buchやティルザの『trip9love…???』とか愛聴していました。そういうサウンドにはなっていないけど、もしかしたらムードのようなものは入っているかもしれないですね。ああいった手触りのサウンドに日本語の歌詞を乗せるというのは、ずっと一貫してやっているつもりではあるけど、もうちょっと、ジャングルだったりいろんなビートを使っても自分の曲にできるっていう気持ちは芽生えたので、自分の味や色が出てきたんじゃないと自分では思っています。話が戻るんですけど、つまりそれって手放した方がいいってことなんじゃないかなと。それが次作への意識ですね。

──自信とも呼べそうな何かが今作でピークに達したということですね。

L:そんなたいそうなものではないですが……。これがすごくたくさん聴かれたらマジで最高だけど、そういう音楽じゃないのはわかっていて。それをリリースできるってことは、たぶん自信があるってことだと思うんです。でも、めっちゃ話変わりますけど、出してみるとやっぱり全然何もないなって感じます。後になってわかっていくことも多いと思うんですけど、とりあえず日常は変わらないなって(笑)。

──そんな元も子もない(笑)。ライヴでは直近で(取材時)東京でのワンマンを終えたばかりです。準備期間はどのくらいあったんですか?

L:ワンマンが決まってからもそこまで時間がなくて、だから準備していたのは1ヶ月もないくらいです。何度も一緒にやっているDove以外にCluteの北浦光記さん(Gt)と桂健太朗さん(Ba)にサポートに入ってもらったんですけど、その練習も大阪と東京と距離があるのもあって安心と言えるほどできていないし、具体的な準備と言うより初めてのワンマンだったので、「ああどうしよう」「やばいやばい」って漠然と考えている時間が長かったですね。

Photo by Koichiro Funatsu.jpg)

──意外です。すごく良いライヴでした。

L:緊張しましたけど普段のライヴより自分のことを知ってくれている人が多いはずなんで、そういう意味では何してもいいかという気持ちではありましたね。普段のいろんな人が出ているイベントの方が「どうしよう?できるかな?」って気持ちが勝ってますね。

──ライヴはDoveさんを交えたソロのセットとバンドセットの二部構成という珍しい形でした。東京公演の手応えはいかがですか?

L:郊外に住んでいるというのもあるかもしれないですけど、実際に聴きに来てくれる人がいるんやなっていう感覚ですね。自分の音楽は十分ポップだしキャッチーだと思うには思うんですけど、来てくれた友達とかも「本当に聴いてくれるんだ」って。まだ全然そんな感じです。だから「ちゃんと聴かせないと」というか、そういう意識が芽生えましたね。後半はバンドメンバーと座って歌って、落ち着いた雰囲気でできて「こういうのも良いな」と思いつつ、今回のようなライヴは普段できないので、これからどういう形態でライヴしていこうか考えていますね。

Photo by Koichiro Funatsu.jpg)

.jpg)

──アコギ1本で弾き語りなどは考えていないですか?

L:今作のアコギやギターは一聴したらシンプルに聞こえると思うけど実際は4フレーズくらい重ねていたりするんです。だから現実的に弾けないっていう。それで東京のライヴも逆に今作のアコギが入った曲はバンドじゃない方のセットでやったんです。僕が表立ってギター1本で何かをプレイするときは相当練習したんやなって思って欲しいです(笑)。それより、どちらかというとEDMのパーティーとかの方がしたい。

──わかりました(笑)。では大阪公演の意気込みを最後に教えてください。

L:昔から知ってたりする、より近い友人が何人かは来てくれると思うんで、大阪でやるのはすごい恥ずかしいです。でも頑張ります。一旦の今までのアルバムの曲をやるライヴとして良い機会だと思うので、ぜひ聴きに来てください。

<了>

Le Makeup One-Man Live “予感” Osaka

Text By Daiki Takaku

Photo By Koichiro Funatsu, Fujimura Family

関連記事

【INTERVIEW】

Le Makeup

自分と世界、その圧倒的な違いを感じる瞬間を音楽に

Le Makeupが『Odorata』で歌う“せめぎあい”

http://turntokyo.com/features/le-makeup-odorata-interview/

【INTERVIEW】

Le Makeup

「どっちつかずなところが自分たらしめている」

Le Makeupが境界線上から放つ音、言葉、微熱

http://turntokyo.com/features/le-makeup-interview/

【INTERVIEW】

Kazumichi Komatsu

「大きなスパンで変わっていくものを僕らはどう実感するのか」

Madegg改めKazumichi Komatsuの創造新領域

https://turntokyo.com/features/kazumichi-komatsu-emboss-star-interview/

【REVIEW】

Erika de Casier『Still』

https://turntokyo.com/reviews/still-erika-de-casier/

【REVIEW】

Le Makeup『微熱』

http://turntokyo.com/reviews/binetsu/

【REVIEW】

Mura Masa『demon time』

http://turntokyo.com/reviews/demon-time/