死が訪れるその日まで

ラナ・デル・レイ

アルバム・ガイド

非常な多作家だ。2010年に最初のアルバムをリリースして今年で13年になるが、オリジナル・アルバムだけでも9枚なのでほぼ1、2年に1作の割合で発表している計算になる。いくらインターネット上で気軽に誰でも作品を公開できる時代とはいえ、相当なハイペースであることは誰もが認めるところで、しかも実際に彼女の作品には適当なものが1枚もない。全ての作品が全力投球で作られ(というより、何かが彼女に全力を出させているというべきか)、それをリスナーが耳にする時にはもう彼女は次の作品を作っている……ばかりかリリースする準備に入っていて、それがまた一定以上のクオリティとなっているという具合だ。今年3月に新作『Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd』がリリースされたが、つい先ごろもうニュー・シングル「Say Yes to Heaven」がリリースされた。『Ultraviolence』のセッション時に作られた曲としてファンの間では知られた曲だが、これまでリークされていたヴァージョンとは異なるものだ。ちなみに、これもつい先ごろ、実父であるロブ・グラントのデビュー・アルバムから先行して「Lost At Sea」が公開されたが、こちらではメイン・ヴォーカルをとっている。

それだけではない。彼女の楽曲が映像的という評価さながらに、これまでに実に多くの映画の主題歌を担当、もしくは劇中で使用されてきた。2013年の『華麗なるギャツビー』には「Young and Beautiful」を、2014年の『マレフィセント』には「Once Upon A Dream」のカヴァーを提供。2014年の『ビッグ・アイズ』で彼女が担当した同名テーマ・ソングはゴールデン・グローブ賞にノミネートもされているし、2019年のギレルモ・デル・トロ脚本作『スケアリーストーリーズ 怖い本』ではドノヴァンの「Season of the Witch」をカヴァーしている。同じ2019年の『チャーリーズ・エンジェル』のサントラではアリアナ・グランデ、マイリー・サイラスとの共演も実現した。そういったカヴァーや共演、客演まであげると枚挙にいとまがなく、デビューからの13年、ほとんど間断なく制作を続けてきていることの驚異のほどがわかるだろう。彼女の跳躍力には誰もついていけていない、と言ってもいいのかもしれない。

まもなく6月21日には38歳を迎えるそんなラナ・デル・レイのオリジナル・アルバムをここにまとめてみた。表現者として溢れんばかりの才能を持つだけではなく、それを決して出し惜しみすることもしない、おそらく死が訪れるまで続くだろう彼女の恐るべき創造性を今こそ再確認してほしいと思う。(編集部)

(ディスク・ガイド原稿/井草七海、市川タツキ、岡村詩野、尾野泰幸、木津毅、高久大輝、髙橋翔哉、つやちゃん、吉澤奈々 トップ写真/Neil Krug)

『Lana Del Ray』

2010年 / 5 Points

「Video Games」の自主制作MVが大センセーションを巻き起こしたのが2011年のこと。そこからメジャー・デビュー・アルバムまでは怒涛の勢いと話題で駆け抜けていくこととなり、2012年1月に発表されたその『Born To Die』は11カ国で1位を獲得した。本作はその2年前に発表されたファースト・アルバム。契約の関係上か今となっては正規で聴くことができない幻の1枚で、ジャケットのアートワークからもその名義(しかもスペルが少し異なる)からも現在の彼女のイメージからは外れた印象を受けるかもしれない。だが、リジー・グラント名義で先行発売したEPにも収録の「Kill Kill」「Gramma」、そして後に『Born To Die』のParadise Editionに再録された「Yayo」も含まれた14曲は、彼女の“死ぬために生きる”矛盾たる苦悩を既にして炙り出している。しかも、それを形にしているのが大いなる生命力を携えたメロディの輝きというアンビバレントさ。加えて、自身の中に眠る死への興味と畏怖とエロスが、例えば“私は死にかけの男に恋をしている”と繰り返す「Kill Kill」に既に表出されていることには驚くばかりだ。アレンジでの物足りなさを含めデヴィッド・カーンのプロデュースが奏功しているとは思えないが、逆に言えば、物憂い歌声のゴージャスな表現力が中途半端な編曲を一切必要としないということをこの時点で教えてくれてもいる。(岡村詩野)

※配信なし

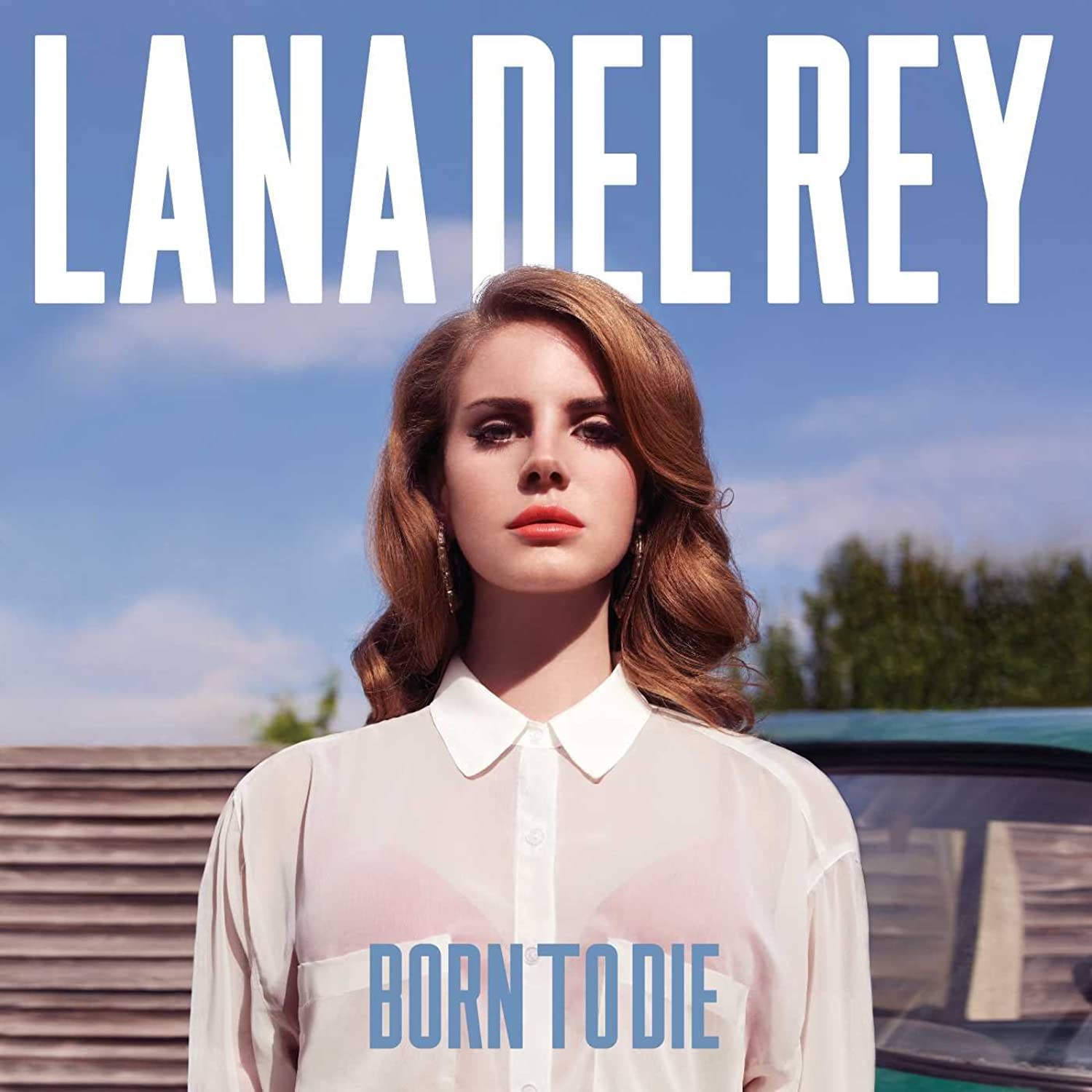

『Born To Die』

2012年 / Polydor / Interscope

『Born To Die』はその後のキャリアを含めても最も華やかでポップなアルバムなのかもしれない。「メジャー・デビュー作らしい」と言えばそれまでな気もしてしまうが、そういった本作での過剰なプロデュースは当時、ラナ・デル・レイというアーティストの持つ魅力を曇らせていた面もあるだろう。できるだけ記憶を封じ込めて、改めて聴いてみよう。メロドラマっぽさの目立つ歌詞、低音はすこぶる心地良いが高音になるとほんの僅かに不気味さを纏う歌声、壮大さとチープさを併せ持ったサウンド……ここに“若い”、“(コンサバ的な価値観における)端正なルックスの”、“白人女性”、というのもついてくれば「レコード会社に作られた存在なんだ」と感じる人がいるのも正直頷ける。実際のところ、本作はセールス面では申し分のない成果を上げたわけだが、おそらくは派手なイメージが先行したためにリリース時の賛否は別れた。

後にさまざまなメディアやリスナーが本作の評価を上方修正した印象があるが、つまるところ彼女のその後の活動が、回り回って本作に潜む魅力に目を向けさせたわけだ。派手さの影には、巧みなストーリーテリング、複数のレイヤーを描くことで短絡的に終わらない歌詞、古き良きアメリカへの憧憬に宿る批評性といった彼女の現在へと繋がる魅力が本作にはたしかにある。その後の作品にはない軽やかさを携えた、再訪したくなるアルバム。(高久大輝)

『Ultraviolence』

2014年 / Polydor / Interscope

前作におけるモダンなR&Bテイストから一転、彼女の初期代表曲である「Video Games」の世界観を増幅させたサッドな心象をロック・サウンドをもって表現した2作目。心の中を埋めつくす悲しみを余すことなく表現した歌声はもちろん、ザ・ブラック・キーズのダン・オーバックをメイン・プロデューサーに招き入れ、メランコリックなギターとシンセサイザーをフィーチャーし、時にオーケストラルなアレンジも交え構築されたサウンドが印象的。本作を覆う憂いやサイケデリアはラナ・デル・レイのキャリアを貫通する特徴ではあるが、全体を通じて起伏なく一貫したスロー・ペースの楽曲群が並び、アートワークのようなモノクロームな色合いで孤独や喪失による悲哀を歌い上げていく本作はその彼女の特徴をより際立たせているといえるだろう。

アルバム・タイトルは『時計じかけのオレンジ』から引用されたものであるというエピソードに象徴されるように、本作では60〜70年代のアメリカ的表象が断続的に登場する。本作においてそれらの表象群は彼女自身も経験したという望まれぬ男性との関係に関する批判や悲哀を表現するための土台となっている。本作以降の彼女の作品にも通底する20世紀的なアメリカ・イメージへの視線は懐古趣味的なものではなく現在を生きる人々の姿を過去を経由して描くための条件となっており、本作はそのようなヴィンテージ・ギミックを取り入れてアルバムを構成するという表現の端緒となったといえる一作でもある。(尾野泰幸)

『Honeymoon』

2015年 / Polydor / Interscope

魅惑的な映画の主人公をファム・ファタールと呼ぶことがある。ラナの歌声を聴いて浮かび上がるのは、そんな謎多き人物だ。破滅的な男女関係、大都市での犯罪、ドラッグ、エロティシズム…..これらは本作における歌詞のストーリーであり、ファム・ファタールが登場するアメリカの犯罪映画フィルム・ノワールの特徴を捉えている。そう思えば、本作でジャズの黄金時代に近いサウンドを探求すると述べていたことも違和感はない。ノワール映画のサウンドトラックから影響を受けて生まれたジャズ・ノワールを思わせる、悲劇的な作風に仕上がっていたからだ。むしろ軽やかなウェスト・コースト・ジャズでないところが、この人らしい。

そうした全体的にロマンティシズムな展開や「High By The Beach」のアタックを強調するビートは『Born To Die』、『Paradise』を思い起こすかもしれない。だが本作の特徴は幾層にも重ねたコーラスにある。ラナ曰く、執念を込めるためのコーラスだそうだが。甘い声で愛を囁いたかと思えば、唸るようなハミングに形を変えてエンディングに向かう。優雅な歌唱スタイルは「Music To Watch Boys To」のストリングス然り「Art Deco」の引き摺るダウンビートと相まって、陶酔的な拡がりになっている。自らのジャンルを“サッドコア”と定義づける象徴的なアルバムに本作『Honeymoon』は相応しい。(吉澤奈々)

『Lust for Life』

2017年 / Polydor / Interscope

同年にバズを起こしたシガレッツ・アフター・セックスとの類似点を二つ挙げてみる。まずはその深いエコー。「Love」の水中で聴いているようなベース、「God Bless America〜 」のビニル袋を破裂させたような銃声など。もう一つは音や作曲から喚起されるモノクロあるいはセピア調のイメージ。楽しかった記憶ないしは理想化されたアメリカへのノスタルジアと言いかえてもいい。スティーヴィー・ニックスやショーン・レノンの召喚に始まり、過去への拘泥は徐々に死のにおいをはらんでいく。現実逃避としての追憶をヘロインに対置させ「あなたに全てを与えながら、人生を奪っていく様子を夢見る」(「Heroin」)と歌うラナ。深くリヴァーブのかかった声は冥界から漏れ出るアンビエンス、高く響き渡るスネアは番人の足音か。笑顔を浮かべたアートワークは遺影のようにも見える。だが以前の作品で顕著だった自己破壊的なリリックはやや後退し、「Love」での危うくもみずみずしい恋愛の描き方など、楽観的になったようにも聴こえる。ただこうしたメランコリック&ドープな雰囲気というのは、音楽でいえばXXXテンタシオンやリル・ピープらのデビュー作、映像作品でいえば『13の理由』の第1シーズンなどが証明する通り、2017年全体を象徴するフィーリングだったと思う。本作における甘美なノスタルジアは以降の彼女の作風を決定づけ、暗澹たるポップネスはビリー・アイリッシュの登場を予見するかのよう。その後彼女の作品がもつ陰鬱さはパンデミックにより再定義されたが、この“片時の一服”がもつ気怠さは本作だけのもの。(髙橋翔哉)

『Norman Fucking Rockwell!』

2019年 / Polydor / Interscope

「Born To Die」のシングル・ジャケットを思い起こすに、度々批判されるラナの虐待的な男女関係のモチーフには、アメリカン・ドリームに対する彼女(を含むアメリカ白人)の病的な共依存への自嘲も背景にあるように思う。それを偽悪的に演じてきた彼女だが、今作のジャケットでは火の手の上がる母国をあとに星条旗とともに船で脱出を図っている……メイフラワー号から始まったアメリカの歴史の逆だ。トランプ政権以降ライヴで星条旗を掲げるのをやめたことも然り、また自立心の萌芽を見せる「Mariners Apartment Complex」然り、母国が抱かせる幻想からの脱却が今作の試みなのだ。もちろん愛憎ないまぜではあるが。

ジャック・アントノフのおかげか、催眠的なストリングスやコーラス、不吉なノイズも、切れ味の良い低音をフックにミニマルに洗練された点も評価の高さの理由だろう。ソングライティング面ではブリル・ビルディング時代も思わせる “古き良き” アメリカン・ポップスのマナーを濃厚に取り入れ、珠玉のナンバーを連発。ただこの強烈なノスタルジーはむしろ甘美な夢の虚しさを強調する方向に働いており、トランプ政権下の当時のアメリカの空気感とも不気味に呼応。70年代風のアンセム「The greatest」で(憧れを抱いた映画も単に現実の焼き直しに過ぎなかったと悟る)デヴィッド・ボウイの〈「Life On Mars?」はただの曲じゃない〉とつぶやくラインは、あまりに象徴的だ。幻想に覆われたアメリカのグロテスクな現実を仄めかす次作も既にチラついている。(井草七海)

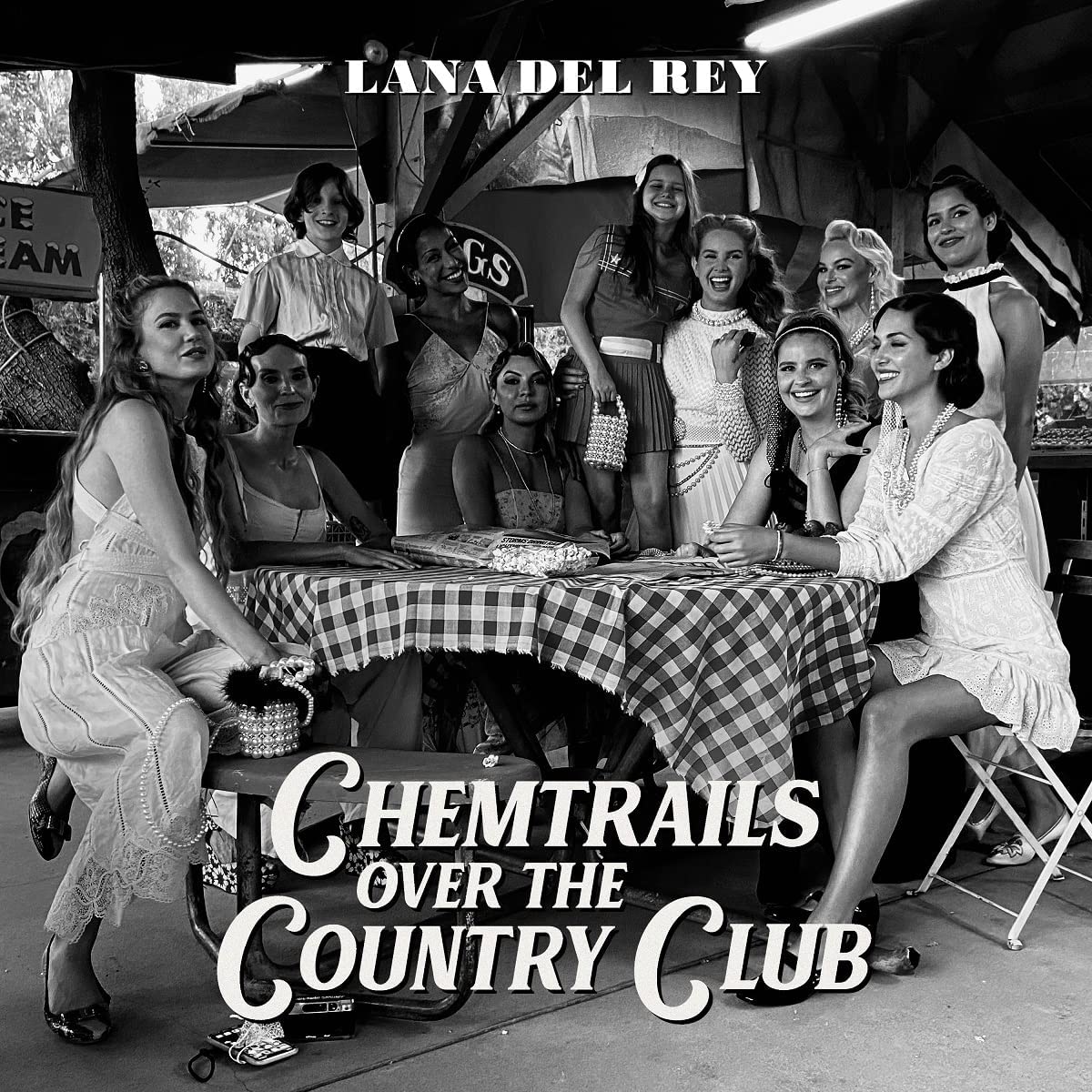

『Chemtrails over the Country Club』

2021年 / Polydor / Interscope

いま人間の葛藤を精緻に描き出すには、アメリカの内陸に向かわなければならない。2010年代におけるベイエリアのリベラル的な正しさやエンパワーメント志向では掬い取れないものを追求した結果、ラナ・デル・レイはSNSのアカウントを停止し、LAを離れて内陸部へと向かう。それまで大きな影響元だった70年代からさらに遡り、カントリーの遺産を召喚するように……。そして、アメリカの内側に蔓延する陰謀論、宗教右派、男尊女卑といった現代のポップでは唾棄される価値観すら拾い集め、そのなかで生きる人びとの悲しみをひとつひとつ自身の不完全さや間違いと重ね合わせていく。あるいはまた、カントリー歌手のニッキー・レインと歌う「Breaking Up Slowly」ではやはりカントリー界の大物歌手タミー・ワイネットが経験していた不健全なリレーションシップをモチーフとし、保守的な場所で生きてきた/生きている者たちが何を感じて何を歌ってきたを浮かび上がらせるのだ。けれども、それは露悪的な反動志向ではけっしてない。クロージングを飾るワイズ・ブラッドとゼラ・デイを迎えたジョニ・ミッチェルのカヴァー「For Free」は路上で歌う名もなきシンガーの「自由」を讃える歌であり、オープニングの音楽業界の権力者に利用されていた様を思い出す「White Dress」とは対極にあるものだ。稀代のソングライターはだから、罪や愚かさを抱えているからこそ人間は、そしてアメリカは変われるのだと訴えている。矛盾のなかにのみ宿る美と真実味を探し求めるアメリカーナ・アルバムだ。(木津毅)

『Blue Banisters』

2021年 / Polydor / Interscope

「私は複雑なんだと思う/そう、私の人生も」(「Black Bathing Suit」)

ノスタルジックな様相を讃える『Blue Banisters』は、もしかしたら一見すると、油断してしまうほど聴きやすいレコードかもしれない。同年にリリースした『Chemtrails Over The Country Club』からわずか約半年ほどでリリースされた本作は、前作と比べても、極めてシンプルなプロダクション、演奏、メロディのもとで成り立っている。彼女の声は生々しさを携えつつも、どこか時空間の中で浮遊する亡霊のような儚さと身軽さも兼ね備える。例えば、クラシカルなムードの本作において4曲目「Interlude – The Trio」はエンニオ・モリコーネによる『続・夕陽のガンマン』(1966年)のスコアのサンプリングに苛烈なビートが被さる、いわば時空が歪む瞬間だろう。家族や周囲の友人たちとのこと、過去の恋愛などパーソナルなトピックの強い本作は、一方通行の時間を回想するというよりも、並列に存在する瞬間瞬間を、巧妙なストーリーテリングに乗って、行き来しているようだ。このウェルメイドの皮を被った不可解さは、特に本作に強調される部分だろう。まるで、表面の向こう側にある、複雑な感情や人生を、なるべくそのままの状態で浮き上がらせようとしているように。そんな本作は、ラナ・デル・レイの音楽を聞くことが、消えてしまいそうな彼女の実態をなんとか掴もうとする行為そのものであることを、改めて思い知らされる、“理解できそうでできない”レコードである。(市川タツキ)

『Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd』

2023年 / Polydor / Interscope

思わせぶりな、曖昧な、さまざまな解釈を喚起するような──。ラナは大衆を煙に巻き、その表現はシルクのようなドレープ感によって皆の視線をことごとく屈折させてきた。本作でも細部で引用と比喩を張り巡らせ、ノスタルジーな参照も含めてアメリカン・(ポップ・)カルチャーの一面をある時は教養主義的な仕草として、ある時はグロテスクな皮肉として散りばめる。過去作と比較しより一層サウンドは平坦で、ポップスとしてのフックも最小限に抑えられており、淡々とメロディを紡ぎながら深遠な森の中へ誘い込む大長編の物語。「Paris, Texas」に代表される声とピアノを中心に構成されたクラシカルな曲調は映画の劇伴のようなムードすら与え、催眠効果を誘いもする。

けれども、一部で挿入するトリック──「The Grants」のゴスペル要素、「A&W」のビート展開、「Peppers」のトミー・ジェネシス「Angelina」のサンプリングとラップ、「Taco Truck × VB」での「Venice Bitch」を用いた自己批評──が奇怪な味付けをそっと添えており、この物語が静謐ながらもグリム童話のような異物感をあわせ持っていることも強調する。そういう意味で、77分に渡る長い朦朧としたまどろみを終えた後に感じるのはこれまでで最もナチュラルなラナの姿であり、傑作という次元を超えた不完全で歪な音楽としての力。「Grandfather~」では自らをフォーク、ジャズ、ブルースのブレンドと称しながら、白人女性としての特権性についてもつぶやく。ラナが最も自然体で正直であるがゆえに、もはやこの声さえあれば全てが成り立つと思わせてくれる、巨匠のごとき境地に踏み込んだ一作。(つやちゃん)

Text By Shoya TakahashiNana YoshizawaTatsuki IchikawaTsuyachanTsuyoshi KizuShino OkamuraNami IgusaDaiki TakakuYasuyuki Ono

関連記事

【REVIEW】

Lana Del Rey

『Chemtrails Over The Country Club』

http://turntokyo.com/reviews/chemtrails-over-the-country-club/

【REVIEW】

Lana Del Rey

『Lust For Life』

http://turntokyo.com/reviews/lust-for-life/