出口のない世界を生きる人々へ

Navy Blueが送る彷徨える日々のスケッチ

「奪われたものを取り戻さなきゃいけないってこと」

もしヒップホップの行動原理を問われることがあれば、わたしはこんな風に一言で説明するかもしれない。ブロンクスの空を煤煙が覆う中、サウンドシステムをくすねて踊った人々の笑顔は、楽しむ権利を取り戻したことの象徴として記憶され続けているだろう。それから約50年、ときおり現れる文化の守人を騙ったミソジニストによる横槍を退けながら、権力が巧妙に、冷酷に、人々のためと詭弁を述べながら形成してきた神話から自由を、権利を取り戻す一つの方法として、ヒップホップがその歩みを進めてきたことに思いを馳せてもいい。手前味噌ではあるけれど、この一言はある程度ではあるが正鵠を射た表現と言えるのではないだろうか。

わたしは、この「取り戻す」感覚をめっぽう愛している。MCたちがビートの上で文脈の結晶である言葉を組み直し新たな意味を与える瞬間を、DJたちが時空を縦横無尽に飛び越えて新たな時を紡ぐ瞬間を愛してやまず、そこで痛みが喜びに転じる瞬間を愛してやまない。だが、その喜びは、いつだって束の間に終わる。

ドラマ『アトランタ』シーズン3のエピソード4「The Big Payback」に描かれているのは、「奪われたものを取り戻す」行為における、取り戻される側からの認識と呼べるかもしれない。かつての奴隷主の家系に生まれた者の一人であるマーシャルという男が、かつてその奴隷だった人の子孫から賠償請求され、その後、金、住居、家族、仕事を次々に失って……とストーリーは展開されていく。苦境の中にあってひたすら戸惑い、「何もしていないのに」と憤るマーシャル。同様の状況で同じホテルに行き着いたアーネストという男は、憤るマーシャルに対して「それはどうかな」と応え、彼の祖先が行った非道を冷静に捉えてみせる。だが、そのやりとりのすぐ後、アーネストは自らの側頭部に発砲し自死を選ぶ。

ここで慰安婦問題やアウシュビッツ、原爆、9.11、あるいは3.11などを思い出すことはあながち間違ってはいないだろう。この風刺的なフィクションは現代社会の重要な問題を浮かび上がらせている。それは「奪われたものを取り戻す」行為が被行為者にとって「一方的に奪われている」という認識に陥りかねないということ。個々人の歩む人生において、その認識は事実でもあるということ。

また、このエピソードにはあからさまに不自然な要素がある。そう、「奪われたのならば、もう一度奪い返す」という選択についてはほとんど描かれていないことだ。コロニアリズムから加速し続けるキャピタリズムへ、その後期と呼ばれる状況で、フランチェスカ・スローンは最も現実で支持されている選択肢だけを描かずに、「奪い合う」ことがあまりに日常と化した“今”を視聴者に突きつける。

何が言いたいのか。要するに、わたしは「取り戻す」行為が「奪い合う」行為として権力に、システムに、歓迎されていることに苛立っているのだ。「取り戻す」瞬間の変えがたい高揚が、喜びが、システムを駆動させるエネルギーとして飲み込まれていくことが虚しく、哀しいのだ。でも結局のところ、システムの外側は存在しないということも概ね理解してしまっている。だからいつしかその哀しみもひっくるめて、わたしはヒップホップと認めるようになった。喜びの先には、いつも哀しみが待ち受けている。

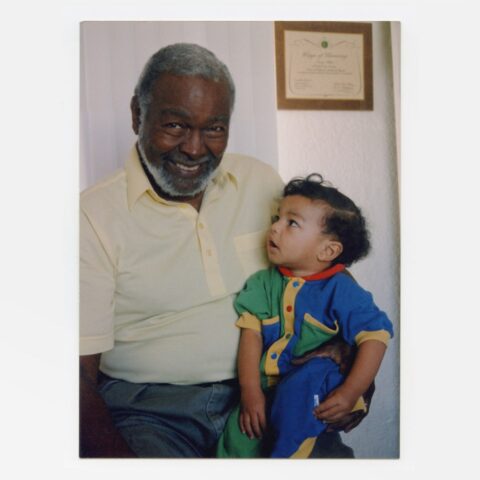

Navy Blueの《Def Jam》デビュー作となった『Ways of Knowing』は、「The Big Payback」とは捉え方を変えた、家系についての作品だと感じる人も多いだろう。ところどころに配置された家族からのボイス・メッセージに焦点を当てればそれはとても自然な反応かもしれない。

「知っておいて

わたしはあなたを愛していて

あなたがわたしの孫であることをとても嬉しく思っていることを」

誰にも喜びを盗ませないで

わかった?

あなたは素晴らしい若者

あなたはこの世界の財産

それを決して忘れないでいて」

実際、例えば「Pillars」の冒頭と終盤に聞こえる祖母からのこのようなメッセージは感動的に響くはずだ。でも、モデルやスケーターなどマルチに活躍するアーティスト、Sage Elsesserとしても知られるNYのラッパー兼プロデューサーが、本作ではプロデュースをLAのBudgieらにほとんど完全に譲りラップと歌に集中していることを鑑みて、彼の言葉に耳を澄ましてみるとどうだろう。

それは最もハードなことなのさ」

ひどく頭がぐらぐらする、ひとりぼっち、わたしの魂は多くの結果を知っている

どうして20代でこんなに傷ついてるんだ」

(「Life’s Terms」)

『Ways of Knowing』には涙を誘う言葉と同等に、あるいはそれ以上に、Navy Blueの苦しみが綴られている。 Sageの過去の音楽を聴いてきた人なら彼が痛みの理由を探求してきた人であることを知っているだろう。彼が抱えているのは驟雨のような痛みではなく、生きている間リマインドされ続ける、癒えることのない痛みである(アフリカン・アメリカンの現実といえばわかりやすいかもしれないが、そうして表面的に理解することを本作はどこか拒んでいるようでもある)。この痛みは本作における家族の言葉が明滅する希望の光としてあるだけでなく、彼が自己愛によって傷を癒せるかを試すものとして、つまりは彼自身の思考をなぞるものとしても機能することを示す。

本作は喪失や信仰、成長など様々なトピックに触れているが、それらは痛み、自己愛と絡まって表出している。おそらくはJ Roccのターンテーブリズムによって空間が歪んだ「Kill Switch」は、本作中で最も攻撃的な曲の一つだ。「唯一の方法は上にあがることだ」「欲しいものは全て手に入れた」とヴァースでは宣言しながら、コーラスでは「それからが大変なんだ、それが人生なんだ」と名声や金で癒しが訪れるわけではないことを明確にし、さらには視点を内側に向けて「N****、これは自己正当化じゃないんだ」と吐き捨てていく。この箇所でNavy Blueは成長の末に現実の出口のなさを指摘し、資本主義リアリズムと接続することで、彼が自己愛やセルフケアへと向かっていた理由を明らかにしているのだ。

そしてハニー、覚えておいて

不公平で、恐ろしく、邪悪なすべてのものの中にあっても

愛は頂点に君臨し、憎しみに打ち勝つということを

だから、怒りに身を任せないで

宇宙船地球号での生活を楽しみながら、素晴らしい仕事をするのです

アイラヴユー」

この流れで書くと、母からのこんなメッセージが冒頭に置かれたラスト・ソング「Shadow’s Shield」をカタルシスのあるクライマックスのように受け取る方もいるかもしれない。ではNavy Blueがヴァースで「痛みはまだなくならない/消すことができないんだ」とはっきりと綴るのはなぜだろうか。『Ways of Knowing』のリリックは、ボイス・メッセージも含め何度も楽観的な安寧やささやかな福音にたどり着くが、トピックを渡り歩きながら、繰り返し悲観的な結末へと立ち戻る。彼の思考がそうであるように、曲がりくねっていているのだ。

だからサウンドも、Navy Blueがこれまでしばしば採用してきた、NYのアンダーグラウンドで盛んなsLUms(ジャンルのオリジネーターであるグループ名からそう呼ばれている)のスタイルをわずかに離れ、一貫性は重視されていない。ビートレスなものからゴスペルやソウルのサンプルを主体としたブーンバップ的ビート、レゲエ、ジャズなど、彼の表情と同調するように蛇行している。

Navy Blueは自ら傷が癒えることがないことを理解し(だからこそ「Shadow’s Shield」の冒頭で自分をなだめるために母の声をおいたのだろう)、かと言って諦めるわけでもなく、ただ出口のない世界を彷徨い続ける自らの思考を、できるだけ正確かつ正直に書き起こしているのである。「Shadow’s Shield」での「ママと家族に自慢したいんだ/それは全てに言える……/彼らの誇りになるように努力してるだけなんだ」というラインが家族愛に溢れたありがちな着地点としてではなく、現状での多少はマシな選択として聞こえるのはきっと気のせいではない。

逆説的に、『Ways of Knowing』はすみずみまで哀しみに濡れている。だが同時に、Navy Blueの克明な思考のスケッチは、「奪い合う」ことが日常となった今、癒えない傷を背負って生きる人々の複雑な心情を代弁し、心からの共感を表明するものである。少し遡って、2022年に《i-D》に掲載されたアール・スウェットシャツとの対談で、Sageはこう話していた。「誰かが共感できるような音楽を作ろうと思っているんだ。そうすることで自分が世の中の役に立っているような気がしてくるんです」。彼はこのレコードを作り、また少し自分を愛せたのだろうか。少なくともわたしは、この曲がりくねった作品に哀しみではない何かを感じている。

(高久大輝)

関連記事

【FETATURE】

5周年懺悔企画

TURNのロスト・アルバム25

http://turntokyo.com/features/lost-albums/