途切れぬ「iki」の向かう先

ラ・モンテ・ヤングやエリアーヌ・ラディーグ(Éliane Radigue)、そしてヨシ・ワダなどの作品をその古典とし、瞑想や宗教的世界観との結びつきなどいわゆるニューエイジと重なる要素を持ちながらも、形式的にハードコアであるが故に常にエクスペリメンタル・ミュージックの一つの極と認識されてきたドローン・ミュージック。

しかし90年代の音響派世代による新たな文脈の付与と発展形の模索、そして12kなどが牽引したゼロ年代後半のいわゆるアンビエント・ドローンの隆盛を経て以降、それはアンビエントと接地する領域として、抹香臭を取り除いた穏やかな音楽としても認知を広げ、2010年代のニューエイジ・リヴァイヴァルによってアンビエントの射程が汎ジャンル的なものとなった現代においても、(汎ジャンル的な波及とはまた異なるかたちで)様々な進化を遂げている。

近年にあってその最も際立った動向といえるのがオルガン・ドローンだろう。2010年代の後半から、主にヨーロッパの作家によって同時多発的に傑作が生み出されたこの流れは、特に2019〜2020年にかけてカリ・マローン『The Sacrificial Code』やエレン・アークブロ『CHORDS』、Stefan Fraunberger『Quellgeister#3 Bussd』などの重要な作品が立て続けにリリースされた。FUJI|||||||||||TAが2020年に発表した『iki』も、この文脈において非常に重要な一作と捉えられ、筆者もそのような観点をベースとしつつ、その独自性を探るレヴューを執筆している。

しかしながらFUJI|||||||||||TAによる自作オルガンの試みは、楽器自体の制作が2009年に行われていること、そして早くも2011年には『hibinari』という作品で音源というかたちで発表されてもいることから、この『iki』の時点で少なくとも10年以上となる継続的な試行を経たものとなっており、海外の音楽動向との同期は彼にとっては自らの興味に従った探求の道中でたまたま起こったものという面が大きいように思える。『iki』以降の(随所でオルガンも使用しながらの)様々な試み、例えば動物の音(羽音や声)との共演を試みた『Hae』や『KŌMORI』、オルガンと並行して継続的に試行されてきた「水」の音に関する探求から生まれた集成『NOISEEM』などを聴くと、そのようなあくまで独自に歩む者としての印象はより強固なものとなるだろう。

今回紹介する『MMM』もそのような印象をより鮮やかにする、彼らしい探求心に満ち満ちた一作だ。本作は『iki』でも用いられていた自作オルガンと、自身の声による作品集とひとまず括ることができるだろう。収録内容としては1曲目がオルガンのみ、2曲目が声のみ、そして3曲目でオルガンと声が合わさる構成となっている。彼が『iki』以降も様々な試みを行ってきたことは既に触れた通りではあるのだが、本作は自作オルガンについての継続的な試行において(『iki』がそうであったように)一つの区切りであり次のフェイズを示す作品という印象を強く残す。そこで本稿ではこの『MMM』について、『iki』からの進化という観点をベースとしつつ、随所にそれ以降の試みとの関連を見出すというかたちでその内容に迫っていきたい。

まずは何といっても1曲目「M-1」だ。この曲はオルガンのみによって構成される20分以上に及ぶ一続きの演奏だが、オルガンの用いられ方は『iki』でのそれとは様々な面で異なっている。まず楽器自体の仕組みの面で、本作においてはオルガンの駆動力となる送風が、『iki』での手動のふいごから電動の送風機へと変更されている。また『iki』の時点では11本のパイプを設置できるひと連なりのものであった送風機工(風箱)は、本作以前の『tsu tsu』の段階でそれぞれが一つの送風口を備えた個別の、より可搬性や設置の自由度が高いものへと変更されている。

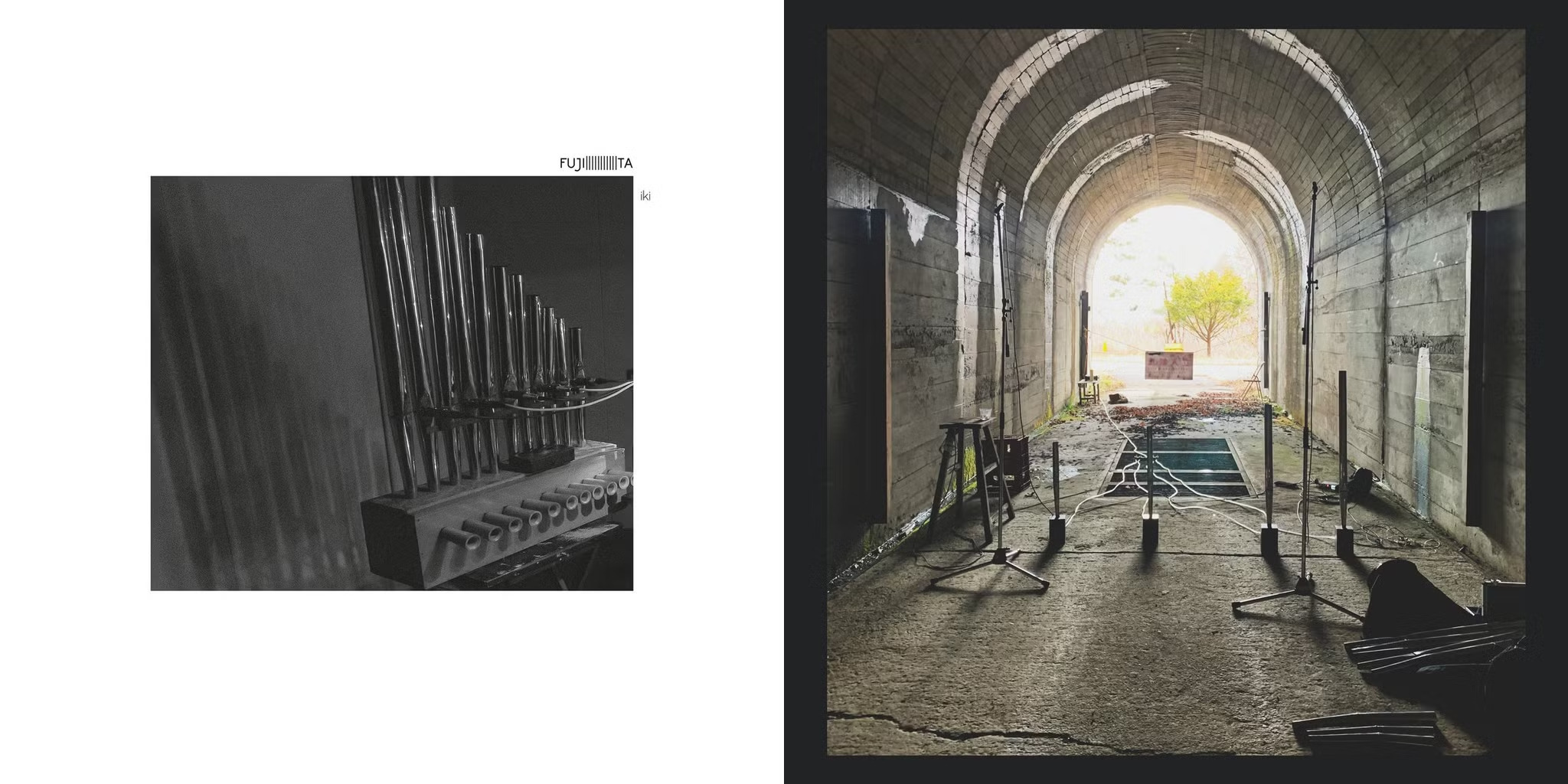

『iki』(画像左)ではパイプが設置される風箱はひと連なりの台座のようなかたちであったが、『tsu tsu』(画像右)ではそれがパイプを個別に設置できるような分解されたかたちとなっている。

『iki』(画像左)ではパイプが設置される風箱はひと連なりの台座のようなかたちであったが、『tsu tsu』(画像右)ではそれがパイプを個別に設置できるような分解されたかたちとなっている。

ふいごの操作による微かな音のゆらぎやその操作音の存在は、『iki』における特筆すべき魅力の一つであったが、送風機への変更によってサウンドの安定性が得られると同時に、今までふいごの操作に費やされていた片腕が解放され、演奏中にFUJI|||||||||||TA自身が行える動作の自由度は各段に増したといえるだろう。そしてここではその自由な身体による様々な奏法(例えばパイプの上部の穴に手をかざしたりすることでピッチの下降を生み出したり、穴をほぼ塞ぐことでひっくり返ったような不安定な音を出したり)や、それによって活用されるエフェクターやガンマイクが、演奏の重要な要素となっている。

特筆すべきはガンマイクの扱いで、ここで彼は並べられた複数のオルガンパイプの前でそれを手持ちし一定の周期で振ることで、集音されるサウンドに手の動きに基づく変化(リズム)を付加する手法を多用している*¹。つまり『iki』においてふいごを介して微かな揺らぎというかたちで音に紐づいていた「手の動き」は、この演奏においてもマイクを介した音のダイナミックかつ周期的な揺れへとその様相を変えながら、依然として強力な魅力を作り出す働きをしていると捉えられるだろう。

加えてこの演奏ではオーバーダビングが用いられており、種類を変えた様々なパイプの組み合わせによるハーモニーと、手の動きによるそれぞれに異なる周期(リズム)が、様々な方向から現れては消え、時にとぐろを巻くように厚く折り重なるという複雑な様相となっている。

長い歴史の中での発展や分岐がある、もしくは太古にその存在が認められる楽器を、(もちろん様々な資料などを参考にしながら)独自に再考、制作し演奏するという試みでは、ベルギーのアーティスト=Lukas De Clerckが同じく本年発表した古代ギリシャの楽器アウロスについての作品『The Telescopic Aulos of Atlas』も(着眼点が遠い過去にあるにも関わらず)全くノスタルジーを喚起しない、「聴いたことのない音」に触れられる驚くべきものであったが、FUJI|||||||||||TAは既に一度完成を見た自作オルガンを、自身の求める演奏法やサウンドのために更に発展的に組み替え、より形容し難いサウンドに辿り着いているという点で、その先の段階に達していると位置付けられるのではないだろうか。

続く2曲目「M-2」は、一転して声のみによる演奏となっている。こちらもディレイなどを用いることによって複数の声が空間にこだまするような様相となっているが、前曲とは異なりこの演奏は一発録りとのことだ。本作を『iki』との対比で語ろうとするならば、一見この声のみによるパフォーマンスは唐突に思えるかもしれない。しかしながらその発声の独特なメカニズムに注意深く耳を澄ますと、興味深い関連が見えてくる。

ここでFUJI|||||||||||TAは私たちが通常行う発声と同様に息を吐くと共に声を発するだけでなく、息を吸う際にも明らかに意図的に引きつるような音(通常の発声とはメカニズム、もしくは感覚の面で異なるのか、本人はこの音を「第三の声」と呼んでいる)を呼吸音に混ぜて発している。これによって息を吸うタイミングを流れの中断や休憩点のような扱いではなく、息を吐く際と等価ないわば発声を行える時間帯として扱うことが可能となり、この演奏ではそのような特殊な運用が表れるフレーズの全てに効果的に組み込まれている。

息を吐く/吸うという動作の反復、言い換えるなら絶え間ない空気の「押し引き」の感覚は、言わずもがな、『iki』における(正しく押すことと引くことによって空気を送り出す)ふいごの操作に相似するものであり、ここではまるでそれがプリミティヴなグルーヴとして発露されているかのようだ。ストラヴィンスキーはオルガンについてその音の平坦に持続する性質を指して「呼吸をしない怪物」と評したそうだが、オルガンを構成するあらゆる部品を自作し、ふいごというアナログな方式で長く演奏を続けてきたFUJI|||||||||||TAにとっては、それはむしろ繊細な呼吸をその深くに宿した楽器と感じられているのではないか、2020年の『iki』というタイトルはもちろん、この声によるパフォーマンスも、そんな風に彼の体感を豊かに想像させてくれるものである。

FUJI||||||||||TAによる自作オルガンを用いたパフォーマンスの様子。ここではふいごの操作を行いながらエフェクトの調整や声による演奏も同時進行で行われている。セットの構成が『iki』と『MMM』の過渡期であること、ふいごの操作がしっかりと捉えられていることから本作と合わせてご視聴いただきたい。『iki』から本作に至るまでの様々な変貌の中でも、先にジャケット画像を示しながら触れたオルガンの解体的ともいえるモデルチェンジはインパクトを持つものだろう。重層的な歴史と構造を持つオルガンという楽器を自作するということ自体、離れ業といってもいい一つの達成であるが、そこから更なるアレンジメントによって既存のオルガンを換骨奪胎させていくような方向性は、近年のオルガン・ドローンの文脈にある作品を例に挙げるならPhillip Sollmann & Konrad Sprenger『Modular Organ System』やGavin Bryars, Massimo Bartolini『In Là』などのインスタレーションとして制作されたものに近いといえるかもしれない。

しかしながらFUJI|||||||||||TAの作品においては、楽器の開発や発展が、常に自身の身体に対する探求と不可分といえるほどに関わり合っていることが、それらとの差異であり魅力だろう。長年に渡るオルガン演奏の探求の中で、常にその発音を支えていたはずのふいごのあの押し引き、その律動は、彼の身体の深くに根付き、マイクを振る手や息を吐く/吸うことに伴う発声といった様々な動作へと還元されているのではないだろうか。

そう、インスタレーションが設置される芸術であり空間との強い結びつきを持つのに対し、FUJI|||||||||||TAの自作オルガンは空間との結びつきを離れ様々な場へと羽ばたくことができる一方で、彼自身の身体との結びつきが様々なかたちで検証され、深められることで発展しており、その関係性の在り方はある種対照的ですらある*²。

すなわち、FUJI|||||||||||TAの作品はどこまでいっても彼個人の肉体と強力に結びついた「演奏」として現前するものだろう。最終曲である「M-3」で、空間に顔を突き出しては隠れるようなオルガンの音の浮き沈みと2曲目の残像のようにディレイで響き渡る声がまだら模様のようなリズムを描き出す中に、ごく自然訪れる歌声も、彼の表現のそんな素朴ながら力強い魅力を鮮やかに映し出したものに思えるのだ。(よろすず)

*¹ このようなアプローチは2023年6月に淀橋教会で開催された「MODE」における演奏でも披露されており、そこでは送風機工の8つほどの送風口に挿されるパイプの種類をその場で様々に変更することで生み出される多種のハーモニーが、前述の手持ちマイクの操作によって様々なリズムで拾われ、更にルーパーなどのエフェクターも効果的に用いられることで、複雑な彩りと抑揚をもった音響が持続的に会場を満たしていた。アルバムに収録されている「M-1」はオーバーダビングが用いられているためこの時の演奏より更に複雑な様相となっており、いわばライヴでの演奏の発展形のように思えるが、時系列としてはアルバム制作はこのライヴの前になるため、むしろアルバム制作によって得られた経験やサウンドをリアルタイムの演奏に出来る限り落とし込んだのがこの日の演奏という位置付けが妥当だろう。

*² オルガンの発展の歴史を参照するならば、この差異は教会などに設置されたパイプオルガン(大オルガン)と、ポジティフ・オルガンやポルタティフ・オルガンなどの可搬性を意識したものとの差異に重なる。

関連記事

【FEATURE】

倍音と調律の彩りを纏うカノン

──カリ・マローン『All Life Long』

https://turntokyo.com/features/kali-malone-all-life-long/

【REVIEW】

Felicia Sjögren『HULDA』

https://turntokyo.com/reviews/hulda/