砂塵と白煙の向こうから“ロック”が届く

ザ・ウォー・オン・ドラッグス

オリジナル・アルバム・ガイド

ボブ・ディランのような嗄れた味のある歌、トム・ペティやブルース・スプリングスティーンから影響を受けたハートランド・ロックの切迫感とメランコリア、ウィルコやサン・ヴォルトのようなオルタナ・カントリーのふくよかで懐の深いサウンドといったアメリカにおける“土着的”なロックに、2010年代に一時代を築いたドリーム・ポップ的要素をアンビエンタルなシンセサイザー・ドローンを特徴的に用いながら接合。オールドスクールなロックと同時代的なインディー文脈とのバランスを保つことで、フロント・パーソン、アダム・グランデュシエルを主体としたフィラデルフィアを出自とするザ・ウォー・オン・ドラッグスというバンドはその名声を高めてきた。特に三枚目『Lost In Dream』(2014年)以降のタイトで前のめりなドラム・ビートと時に鋭く、時に淡麗に響くギター・ワークを随所で印象的に用いロック色を強めたバンド・サウンドのキレ味は他のインディー・ロック・バンドの追随を許さない迫力をこのバンドへともたらした。作品枚数を重ねるたび飛躍的に高まっていく批評的評価を背景に、四作目『Deeper Understanding』(2017年)でバンドはついにビルボード・トップ10ランクインとグラミー賞“ベスト・ロック・アルバム”を手中に収める。ここでは、そこから4年ぶり5枚目となるフル・アルバム『I Don’t Live Here Anymore』をこの度リリースするザ・ウォー・オン・ドラッグスが同作へと至るまでに作り上げてきたオリジナル・フル・アルバムを一枚ずつ辿りながら、このバンドが名実ともに時代を代表するロック・バンドとして君臨するに至る軌跡とその理由、そして現在を考えたい。

(ディスクガイド原稿/井草七海、岡村詩野、尾野泰幸、村尾泰郎、山田稔明)

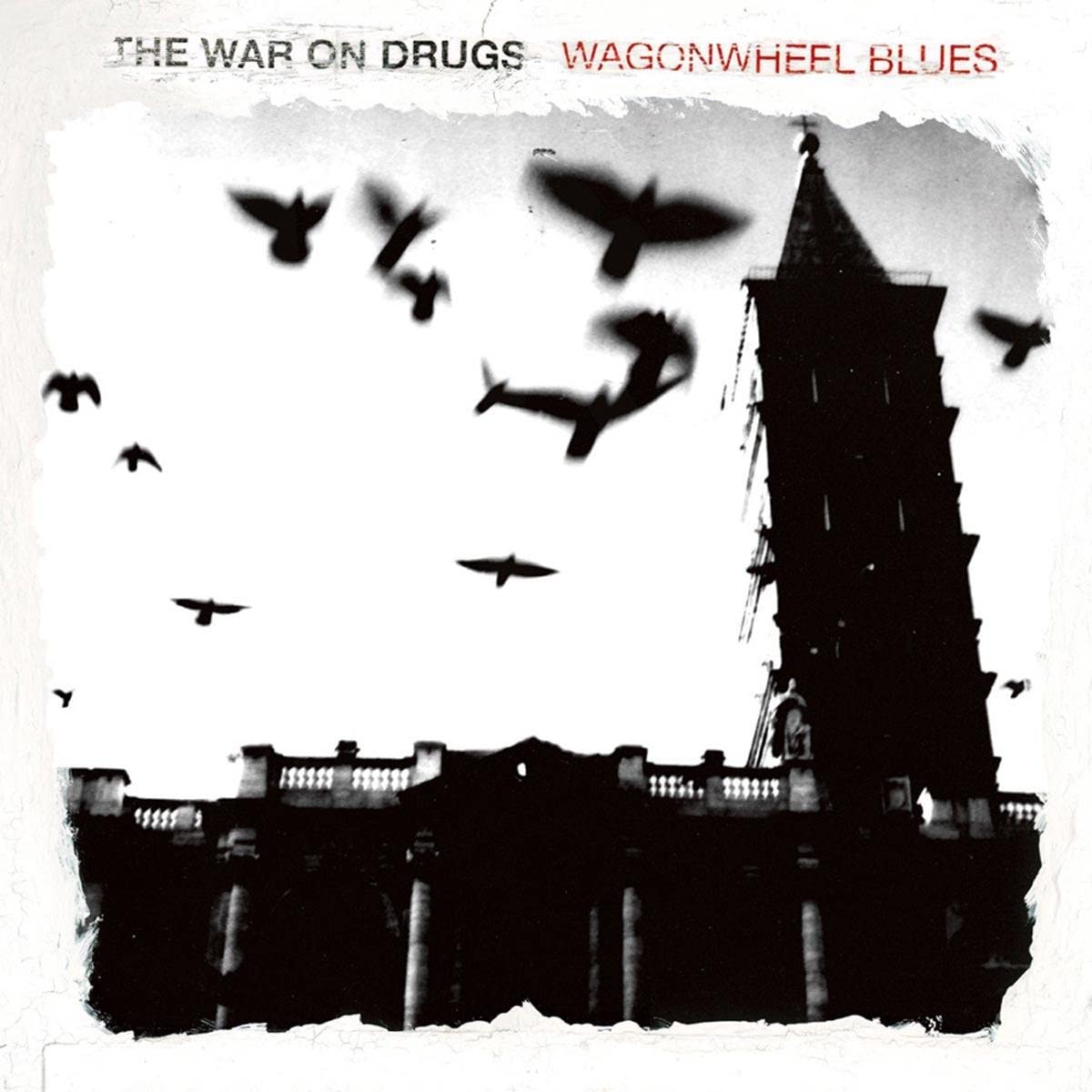

『Wagonwheel Blues』

2008年 / Secretly Canadian

彼らがフィラデルフィア出身と知った時に最初に思い出したのは、フォーク、カントリー、ケイジャンなどを荒削りに咀嚼した同郷の大先輩フーターズの存在だ。確かにアダム・グランデュシエルのヴォーカルがボブ・ディランに喩えられることも多いこのウォー・オン・ドラッグスは、広い耳で聴くとアメリカン・ルーツ・ロックの枠組みに入るのだろうが、一方でこのバンドは結成当時からポスト・プロダクション的なアプローチにも腐心してきた。例えばこのファーストで喩えると、シューゲイザー(「Coast Reprise」)やサイケデリック(「A Needle In Your Eye #16」)、あるいはアンビエント〜ドローン(「Reverse The Charges」)などの要素も貪欲に取り入れていて、さながら“ポスト・ロック経由のアメリカーナ”といった着地を見せているのが特徴だろう。とはいえ、人懐こいメロディの1曲目「Arms Like Boulders」や多彩なギター・サウンドが織り重なる2曲目「Taking The Farm」あたりが本作を輝かせていることは間違いなく、そういう意味でも、初期の音作りを支えたカート・ヴァイルが本作のみで脱退したのは惜しまれるところ。尤も、そうした周囲の勝手な落胆をものともせず時間をかけポジションを勝ち取った彼らは、今となってはザ・ナショナルと双璧をなす“王道”になりつつある。(岡村詩野)

『Slave Ambient』

2011年 / Secretly Canadian

デビュー・アルバム発表後、一緒にバンドを始めたカート・ヴァイルがソロ活動を望んでバンドを去り、さらにチャーリー・ホイル、カイル・ロイドも脱退。オリジナル・メンバーはアダム・グランデュシエルとデヴィッド・ハートリーだけになるなかで、そこに新ドラマーのマイク・ザンギが加入して本作は制作された。バンドのメンバー編成は大きく変わったが、アダムのソロ・プロジェクト状態になったことが、結果的にバンド独自のスタイルを生み出すことになる。

アダムはギターとヴォーカル以外に、シンセサイザー、オルガン、ベース、ドラムなど様々な楽器を演奏。ハートリーもベース以外に数多くの楽器をこなし、さらにカート・ヴァイルをはじめ多数のゲストが参加した。セッションとスタジオワークを、深いリヴァーブにたっぷりと漬け込んだような重層的なサウンドのなかで、多彩な音色は揺らめきながら表情を変えていく。反復するビートにのって、流動的に変化する音響空間は流れ去っていく風景のようでもあり、そのなかをボブ・ディランを彷彿させるアダムの歌声が駆け抜ける。サイケデリックな浮遊感を漂わせながらアルバムの熱量はじわじわと高まり、いっきに加速する「Baby Missiles」から眩いまでの恍惚感に満ちたインストナンバー「Original Slave」へと向かうなかでピークを迎える。シューゲイザーを通過したモダンなサウンドプロダクションとアメリカーナな音楽性を融合させることで、アダムは新境地を切り開いた。(村尾泰郎)

『Lost in the Dream』

2014年 / Secretly Canadian

ダッド・ロックとも言うべきか、アメリカン・ルーツ色の強いギター・ロックバンドというとつい“壮大”というような言葉をクリシェのように使ってしまいがちが、このバンドはむしろ“繊細”という言葉で語りたくなる。この年のベスト・ディスクを席巻することとなった今作は実のところフロント・マンのアダム・グランデュシエルが2年近くを費やして練り込んだ作品でもあり、その難産の背景には孤独と自信の喪失があったという。しかしながら今作はそんな彼の抑うつ感を自ら洗い流していくような、ほのかに明るく流麗なサウンドメイクが最大の特徴だ。何本ものギター・サウンドの折り重なりにはフリートウッド・マックのような趣きも感じさせつつ、クリーントーンを基調にたっぷりとトレモロをかけた揺らめく音色が響きあう様、80年代ポップス風のリバーヴをかけたピアノ・リフなどには、前作から深化したアンビエンスへ微細なこだわりが隅々まで行き届いていることを感じさせる。パルス音から始まる冒頭の「Under The Pressure」然り、波打つようなシンセ、ディレイをかけたミニマル・ドラム……等々、まるで長い瞑想の中へ耽溺していくような心地のなかで、人生の苦悩を率直に歌うグランデュシエル。それは痛みを抱えたまま吐き出せずにいる者にとっても、救いとなる“泣き”の歌であったことだろう。それはダッド・ロックのステレオタイプ的な“男らしさ”の類型からの解放、とも取れるかもしれない。カタルシスによる解放と癒しのレコードだ。(井草七海)

『A Deeper Understanding』

2017年 / Atlantic

オールド・ファッションなモダニズム、そんなふうに言えば彼らの音楽性を端的に表すことができるだろうか。このレコードを聴いていると1970年代後半の作品のようなヴィンテージ感が芳ばしく鼻をくすぐる瞬間もあれば、80年代風のシンセサイザーサウンドに妙な懐かしさを覚えたりもする。紫煙が立ちこめるような深いリバーブのなかで鍵盤楽器類が織りなすキャンバスにささくれたエレキギターが力強い筆致でメロディを描く。重層的なサウンドはエイトビートで夜のハイウェイを疾走するかのごとく。’90年代以降のグランジ世代の佇まいをしたアダム・グランデュシエルは21世紀のカリスマ吟遊詩人と言って差し支えないだろう。歌の主人公たちはうらぶれた街の酒場で仕事の後の酒を一杯喉に流し込み、叶わぬ願いを夢想し続けてブルーズ(憂鬱)はさらに加速していく。ブルース・スプリングスティーン、トム・ペティやジョン・メレンキャンプ、あるいはさらに遡ってボブ・ディラン。先人達から連綿と紡がれる“アメリカン・ロック”の系譜を、ウォー・オン・ドラッグスはグラミー賞最優秀ロックアルバムに選ばれた本作によって堂々と継承することになった。昨年リリースされた初のライブ盤『Live Drugs』ではバリトンサックスも加わった素晴らしい熱演、ウォーレン・ジヴォンのカバーにも唸らせられた。コロナ禍が落ち着いたらいつの日にか、現体制での再来日を強く願う。(山田稔明)

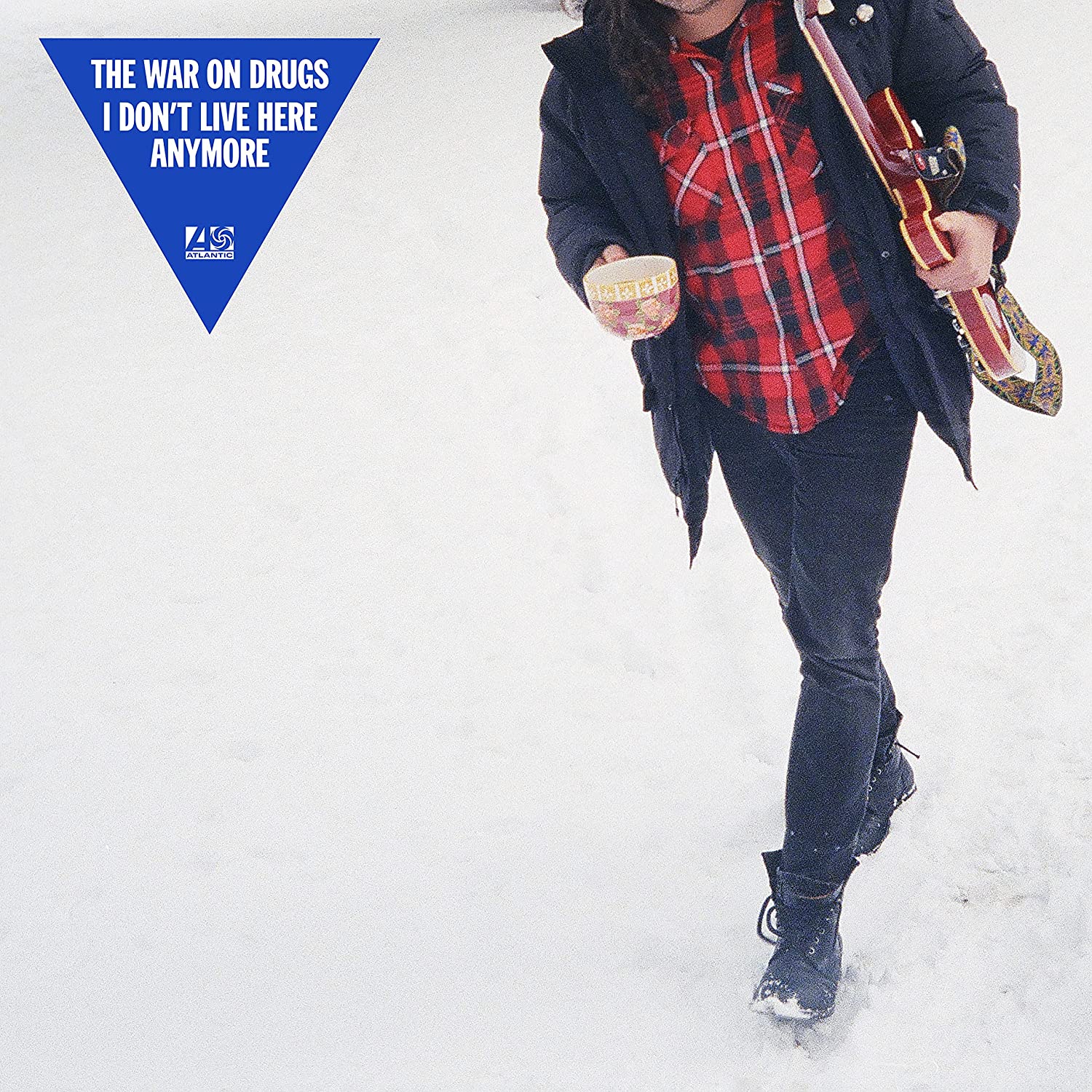

『I Don’t Live Here Anymore』

2021年 / Atlantic

本作リリース時に《UNCUT》に掲載されたインタビューでバンドの楽曲制作における通時的な影響源について問われたフロント・パーソンのアダム・グランデュシエルはブライアン・イーノ、ミヒャエル・ローター、冨田勲らの名を挙げた。前作のミックスを手がけ、近年ではザ・キラーズやビッグ・シーフの作品にも参加するショーン・エヴァレットを共同プロデューサーとして迎えた本作に対して先行楽曲「I Don’t Live Here Anymore」や「Wasted」における骨太でアンセミックなスタジアム/ハートランド・ロック的楽曲に前作との連続性を見出すことは難しくない。しかしながら駆け足で進むシンセサイザーに導かれるハルモニアの名を冠した「Harmonia’s Dream」やニューエイジ・ライクな「I Don’t Wanna Wait」、ザ・ドゥルッティ・コラムのような抒情と哀愁に満ちたギターが悠然と漂う「Occasional Rain」といった楽曲群が放つ上述したグランデシェルの発言で言及されていたようなミュージシャンたちをも想起するアンビエント/チルアウト感覚が増強されていることが本作の大きな特徴に。ディランやスプリングスティーンの影響下、アメリカにおける“土着的”なロックの歴史を繋いできたバンドはここで改めてその初期からのバンド・アイデンティティを確かめるがごとくドリーミーなサウンドスケープの中で微睡む快楽性を作品へと付与することを忘れてはいなかった。(尾野泰幸)

Text By Toshiaki YamadaYasuo MuraoShino OkamuraNami IgusaYasuyuki Ono