THE 25 BEST ALBUMS OF 2019

2019年ベスト・アルバム

25

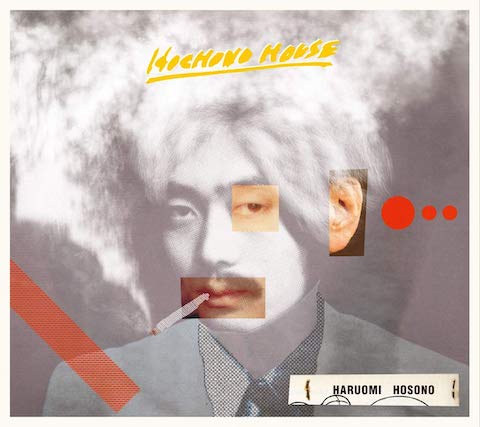

細野晴臣

HOCHONO HOUSE

SPEEDSTAR RECORDS

リメイクアルバムだが、新譜と呼びたい。近年の作風同様、ダイナミズムは抑え気味に、ブギやボサノバ、カントリーなどを下地にしたアレンジはレトロだが、余白を残しながら精緻に収められた打ち込みの一音一音はとてもモダンだ。また、本家と逆順の収録曲は時計の針を巻き戻すかのようにも感じられる一方、「日出ずる国」が「日が沈む国」に変わっていたりと(「僕は一寸・夏編」)、当時からすっかり変わってしまった“今”もさりげなく投影されている。時代と地域、レトロとモダンがあくまで飄々と互いを飛び越え結びつくことでふと“今”が浮かび上がってしまうからこそ、“HOSONO”は世代や海を越えて愛されるのだと再認識させられた。(井草七海)

24

Konradsen

Saints & Sebastian Stories

Cascine

ノルウェーのオスロを拠点とするJenny Marie SabelとEirik VildgrenからなるKonradsenのデビュー作に、遠く北欧の地の景色を思い浮かべた。ボボ・ステンソンやヨハン・ヨハンソンらを思わせるピアノと、その静謐さの余白を縫うように囁きときに力強い歌声が調和しながら響く。重なるコーラス、管楽器やストリングスのアンサンブルがその鮮やかさを推進した瞬間、オスロのコミュニティから新たなオーケストラが誕生したことに気付くはずだ。会話などの生活音が録音されることでよりリアルに、一方でオーケストラが映す彼の地の雄大さは、大小様々なサウンド・スケープとなってその美しさを伝えている。(加藤孔紀)

23

ミツメ

Ghosts

mitsume

引き算の美学とも言うべき雄弁な余白と、意表をつく立体的な残響によって聴き手の想像力を喚起するミツメのサウンド。そこから生まれるオブスキュアな余韻は、時に一枚のアルバムとして完結することを拒むほどの永続感があった。しかし「エスパー」「セダン」という強力なアンセムを擁した今作からは、楽曲またはアルバム単位で明確な句点を打つことを躊躇わない覚悟と自信が伝わってくる。そしてその結果として獲得されたより開かれたポップネスや強いクライマックス性の向こう側に広がっているものが、タイトルにも象徴される、不在や死の気配を感じさせるミステリアスな世界であるところに、このバンドの凄みがある。(ドリーミー刑事)

22

Jamila Woods

LEGACY! LEGACY!

Jagjaguwar

シカゴの豪華布陣を集め地元や黒人女性を鼓舞していた前作に比べると地味に感じるかもしれないが、ジャズからハウスまでも盛り込まれた楽曲のバラエティは前作以上。地元のDJと生み出したビートにはサイバーパンク感もあり、低音の厚みも相まってトリップ・ホップのようなドープさもある。音楽的に幅を広げた1枚だが、そこには、歴史上の偉人との共通項を見出しながら、自らの黒人としてのアイデンティティの解釈を押し広げていくのだという彼女のしなやかな探究心が見て取れる。「BETTY」ではまさしく〈I am not your typical girl〉と歌われるが、そのベティ・ディヴィスにも並ぶほど、実は刺激的で奔放な作品なのだ。(井草七海)

21

Big Thief

U.F.O.F.

4AD / Beatink

UFOのFriendが由来のタイトルに地球外からの視線を思う。けれどこれはエイドリアン・レンカー自身の視線なのだろう。植物や人間や昆虫、生き物を細かく見つめ、例えば蚕蛾の青々しさを、その絹が人間に利用されることと合わせて歌う。既に知識を持った自己を自覚しながらも、初めて地球に降り立った宇宙人のような発見の喜びを表現する。衒いのない自然への探求は、乱れた音程や物音、歪みの多いギターやノイズをそのまま録音したことに反映され瑞々しく響く。天がテーマの本作は、同年リリースの次作『Two Hands』の地のテーマに続いた。天地の神秘を見つめた2作は、私たちが未だ気付かぬ世界への好奇心を喚起させてくれる。(加藤孔紀)

20

ROTH BART BARON

けものたちの名前

felicity

遮るものは何もない。動的で流麗なストリングス、ホーン隊と、空間的なアレンジの歌声が構築する広大で荘厳なサウンド・スケープが目前に広がる。音像は過剰ではなく、効果的に配置されたアンビエント/ドローン・ライクでミニマルな質感を持つ電子音により、耳なじみも担保されている。

作品の背景をなすのは、「けものたち」(=人間)への複雑な感情。反出生主義、人新世という鍵概念のもと人間存在の相対化が進む昨今、人間の生への根源的かつ現在的な哲学が本作にもある。響き渡る音の中でエスケーピズムに堕せず、常に思考を揺さぶり、ドライブさせる本作は、この国随一の創造性を有するバンドの音楽的深化と哲学的志向が同居した傑作だ。(尾野泰幸)

19

JPEGMAFIA

All My Heroes Are Cornballs

Self-released

不均一にコラージュされたサウンドの記名性を逆手にとり「TYPE BEAT」とタイトルに入れてしまう大胆不敵さ。痛快なまでにイメージや古びた慣習、ミソジニー、警察権力をときに皮肉を交えてユーモラスに切り裂き、辱めるリリック。なにより(リリース前にポストされた、本作を聴いた著名人たちの冗談混じりの反応を収めたヴィデオ・シリーズが「Disappointed」と名付けられていたことにも明らかだが)リスナーの予測を乱そうというアティチュードが作品全体を覆う。既存のイメージに収まることを拒み、「俺の強いイメージに頼ってはいけない」(「free the frail」)とまで言い放つ“ダサい”ヒーロー像がここにある。(高久大輝)

18

James Blake

Assume Form

Polydor

変わり者のR&B探求者による歴代最も“歌もの”な4thアルバム。近年のコラボ歴を経て得た自信そのままに本作の彼の歌は今までで一番生っぽい。またマウント・キンビーのドミニク・メイカーをはじめ共同作業を中心としたプロダクションも上々で、音響面の創意にはさすが抜かりが無い。…が、面白いのは、それらの成熟の印象を覆うほど、全編に“エモ”が溢れていること。表題曲をはじめ随所に置かれたざっくりとしたサンプル使いなど、「どうして思いついたの?」と問いたい新鮮なアレンジが何度も耳を引く。でもって超アップリフティング。この捉えどころなき高揚感。これってまさに〈愛〉そのものでは? そんな結びも似合う、力強い歌曲集。(坂内優太)

17

The National

I Am Easy To Find

4AD / Beatink

多声的なアルバムである。全体を通じて常に聴こえるのはシャロン・ヴァン・エッテンら多数の女性ボーカル/コーラスと、幾十のゲスト・ミュージシャンが鳴らすハーモニーだ。

一人の女性の生涯を描いた映像作品と対となる本作のテーマの一つは「アイデンティティ」。聴く人の心に様々な歌/音を届け、多様な「他者」とそれに囲まれた「私」を強く意識させる。

流動的で不安定な自己像と、隣人への畏怖を抱きながら現代を生きる私たちへ、本作は他者と自己をなんとか「理解」しようともがく辛さと、その先に見えるかもしれない可能性を歌い上げる。2019年でもっとも包容力に満ち、やさしさに包まれたロック・アルバムだ。(尾野泰幸)

16

Vegyn

Only Diamonds Cut Diamonds

PLZ Make It Ruins

ディーン・ブラントとインガ・コープランドによるハイプ・ウィリアムスの『ワン・ネイション』から聴こえるジャンク・ポップとヴァン・ダイク・パークスの『ソング・サイクル』におけるポップなサウンド・コラージュ感覚を自在に往還するような可変的なフォームを持つ楽曲構造。あるいはトラップやヒップホップを青写真に、そこにメロディとリズムが二極分解しているようなローファイなIDMを織り交ぜた独創的なビート——フランク・オーシャンの『ブロンド』に参加したサウス・ロンドンのプロデューサーはこのデビュー作で、これらの要素を背景に快楽的なアンビエント・スペースを構築した。今年最も魅惑的だったアンビエント作品の一つ。(坂本哲哉)

15

Wilco

Ode to Joy

dBpm / Warner Music Japan

11作目で表現したのは、喜びと寂しさの交差、その間を行き来する定まらない感情ではないか。「Bright Leaves」の雄弁なバスドラムと寄り添うベース、静かに囲むギターのフィードバックとピアノ、この雄大さと静寂の中でジェフは人間のすれ違う感情を吐露する。「Quiet Amplifier」では「静寂に真実がある/全てのギターは否定される」と歌いながら、ノイズ交じりのギターは静けさを受け入れ、ドローンを思わせる余韻に昇華。まるで6人のサウンドが、ジェフ・トゥイーディーという人間の感情を宿すフォーク・ソングに溶け合うようだ。この繊細な感情の音楽は、長きを共にする6人の結晶そのものに他ならない。(加藤孔紀)

14

Earl Sweatshirt

FEET OF CLAY

Tan Cressida

前作『Some Rap Songs』が15曲24分ほどだったことを念頭に置いておけば決して驚くことはないだろうが、本作はさらに短く、僅か7曲で15分程度。極端に歪なサウンドのループはハイライトを生み出すことなく、いつの間にか次の曲が鳴っている。バラバラになった精神が綴ったかのようなリリックも内省的かつ掴みどころがなく、聖書からの引用(ネブカドネザル王の見た夢に現れた像の足)で、現在の世界を指していると推測はできるアルバム・タイトルも説明的な描写は殆どない。ひたすら不気味で不可解に。オッド・フューチャーの先陣を切った男が飄々と提示する、ポップとはかけ離れ、ただただリスナーの想像力と共にあるラップ・アルバム。(高久大輝)

13

Cate le Bon

Reward

Mexican Summer / Big Nothing

このアルバムが素晴らしかっただけではない。デヴェンドラ・バンハートの新作『Ma』への参加、ディアハンターの新作『Why Hasn’t Everything Already Disappeared?』への参加とブラッドフォード・コックスとのコラボEP、さらにはウィルコのカヴァー「Company In My Bag」(雑誌『UNCUT』付録CD)…と2019年の多岐に渡る活躍は目をみはるものがあった。ウェールズ・レペゼン+米西海岸的ハイブリッドというアイデンティティをしっかり生かしたアクの強さで存在感をみせつける才女。多数の女性SSWが活躍する中でも、出自と現在の居場所とをここまで奇妙にミックスさせている人もいない。指向と指向の軋みが奏でる現代ポップの最高峰。(岡村詩野)

12

Faye Webster

Atlanta Millionaires Club

Secretly Canadian / Big Nothing

ウェブスターという姓で思い出すのは『あしながおじさん』の作者である女性作家、ジーン・ウェブスターだ。彼女は20世紀初頭に女性の選挙権を訴え女子教育を支援していた進歩的な女性だったが、おそらく縁戚関係はないだろうこのフェイ・ウェブスターも15歳の時に最初のアルバムを出し、地元アトランタのラッパー、Fatherとも交流するなど先進的な活動を見せてきた。この3作目でもペダル・スティールを用いるなどの南部らしいルーツ・ミュージックへのアプローチと、ヒップホップやR&Bへの憧憬を出会わせるような試みを展開。密室感のある録音とフィジカルな躍動性との共存もこの作品でポップに昇華してみせている。(岡村詩野)

11

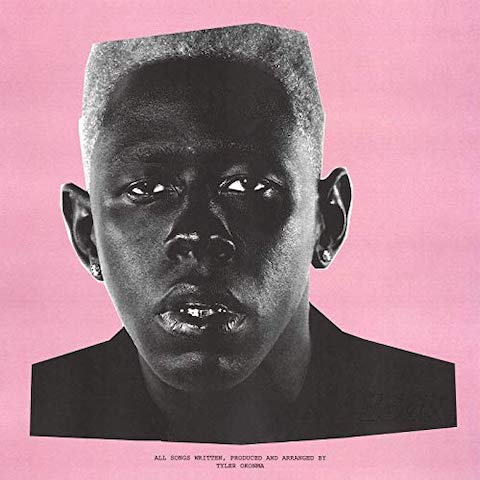

Tyler,The Creator

IGOR

Columbia

客演のクレジットは表記されないまま、12曲40分はするりと駆け抜けて行く。これは本人の促す通り作品のナラティブに集中し、全曲通しで聴くのに適した統一感ある「アルバム」であり、彼のプロデューサー的才能が爆発した作品だ。全体を通して印象的なのは、ギターやピアノ、シンセなどが奏でるメロ、コードの有機的で爽やかなムード。サンプルやゲストの声たちは愛情込めて自由に処理され、綺麗に溶け込んでいく。ジャンルはよくわからない。その代わり聴き終えると、熱心な音楽好きであるタイラーの部屋というひとつの「場所」が見えてくる。シティポップ(山下達郎)というあらゆる文化が交錯し合った音楽をカバーするのも、だからこそ納得だ。(山本大地)

10

王舟

Big fish

felicity

聞き流せばシンプルなエレクトロ・アコースティックのようだが、どうにもそれに留まらないオーラを放つアルバム。端正なグリッドの上を電子音と整理された生音が飛び交い、その音数はかなりバラエティ豊かだ。「Lucky」はぐっと深いところまで低音が敷かれているし、「Come Come」のように大胆にチャンネルを振り分けたアプローチもある。にもかかわらず徹底して彩度を抑えるそのバランス感覚は、色彩豊かなBIOMANとの共作『Villa Tereze』(2018)で培った反動であり、成果でもあるかもしれない。もともと過度に感情が乗ることを避けてきた彼のソングライターとしての矜持が、最も美しい形で結実した作品だ。(吉田紗柚季)

9

FKA Twigs

MAGDALENE

Arcaの印象が前面に出たファーストアルバム『LP1』(2014年)から5年、アヴァンギャルドなアイコンを脱し、FKA Twigsが自分自身の表現を見い出した作品だ。全面的にニコラス・ジャーをプロデュースに迎え、実験的なサウンドに生々しさが加わったのもその表れだろう。何よりの変化は、彼女の人間味に溢れる歌。ウィスパーヴォイスを絞り出したり、挑発的に吐き捨ててみたりと、5年間でボロボロになったという心身を奮い立たせるような迫真のヴォーカルには、個人的にも「もう限界」と感じた時の支えとなった。そのストイシズムの行き着いた、ラストの「Cellophane」の繊細な神々しさに心震えない人はいないはずだ。(井草七海)

8

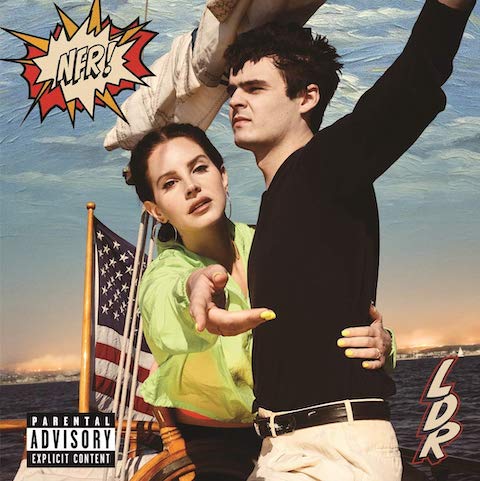

Lana Del Rey

Norman Fucking Rockwell!!

Polydor

もう誰にもカルト・アイコンとは呼ばせない。代名詞の退廃的でノスタルジックなムードこそあれど、そこにあるのは「I’m Your Man」と私たちをガイドし、前作以上に明快に自国を憂い、批判的に見つめる姿だ。ポップ・カルチャー史からの引用を重ねユーモラスに歌い、歌詞でも言及される「Life On Mars」のように壮大な「The Greatest」では美しさと共にぞっとするような現実にも直面させる。そのダイナミズムは作曲術からも明快だ。ジャック・アントノフの助けも借りながら、10分近いサイケ・ジャム、サブライムのカバーまで収めた。いまポップ・アイコンという言葉がこれほどまでにふさわしい人は他にいない。(山本大地)

7

Denzel Curry

ZUU

LOMA VISTA

前作までのダークな雰囲気からは一転、晴れやかな印象を受けるジャケットが象徴するように、本作でカリーは“雪の降らない場所”=地元サウス・フロリダにフォーカスした。機関銃のようにハード、あるいはリズミカルでメロウなラップまで全体を通してそのキャリアの集大成的でいてバランスの取れたスキルをみせる。また、オーストラリアのプロデューサー・デュオ、FnZとの共作におけるひとつの到達点であると同時に、リックロスら同郷のコラボレーターと共に(サンプリングも含め)フッドの歴史へと接続することで感謝と敬意を示した。

インターネットから成功を掴んだひとりのラッパーがフッド・スターに。環境の差異を肯定するヒップホップの根源的な魅力に溢れた傑作だ。(高久大輝)

6

KIRINJI

cherish

Warner Music Japan

「日本の音楽」から「NIPPONの音楽」へ。兄弟時代と本作を頂点とする現在の大きな音楽的変化を一言で言うならそのような感じだろうか。もはや引き合いに出されるべくはケミカル・ブラザーズでありダフト・パンクであり、あるいはジェイムス・ブレイクでありケンドリック・ラマーであり。華やかさを纏ったダンス・ミュージック。でも、歌詞や歌い方でほんの少しドレスダウン。そのバランスがこれ以上ないとさえ思えるほど絶妙なスリルの上に成り立った作品だ。だが、現段階でKIRINJI史上最高傑作をここに完成させた今、次は全く新しい地平で全く新しい道筋を切り開くことが堀込高樹の野心となっているはず。耳のハードルは絶対に下げない。(岡村詩野)

5

Clairo

Immunity

Fader

このボストン出身の若き宅録系SSWのデビュー作は10年代回顧録とも言える。ロスタム・バトマングリをはじめ、10年代インディーロックを支えた面々が参加したことも大きいのだろう。これまでローファイなR&B楽曲が多かった彼女だが、本作の、とりわけギターが強調された前半には驚かされた。また“免疫”を意味するタイトルは、彼女が思春期に感じていた苦しさへの対処法を示しており、だからこそ彼女自身が馴染みのあるサウンドを鳴らしたのにも合点がいく。またアレンジを問わず、繊細な歌声が心地よく感じるのも、メロディー・メイカーとしての才あってこそ。本作を聴いているとまるで日記を読み返しているような気持ちになる。(杉山慧)

4

Bon Iver

i,i

Jagjaguwar

前作『22,A Million』が破壊ならば、きっとこの『i,i』は再生だ。ぶつかり合い火花を散らせていた音はジェイムス・ブレイクやモーゼス・サムニーら多数のゲストと共に均整を取り戻し、平等に鳴る、生音と複雑にデジタル処理が施された音。その上にジャスティン・ヴァーノンが綴るのは、現状への問題意識が散りばめられた抽象的な、それでいて優しさに満ちた言葉である。それは音楽的実験の果てに、孤独と喪失の先で、「Million」の中に隠された『i,i』、“大多数に埋もれた個”と向き合うための方法。「U(Man Like)」のイントロが響くと、現実から目を逸らしたあのときのように、無意識に希望を描いている自分に気がつく。(高久大輝)

3

Brittany Howard

Jaime

Columbia

35分とは思えない濃密さ。あまりに立体的すぎるサウンドや、冒頭のファンクチューンからテキサスブルーズ風の「Stay High」までの流れもさすが。が、そこから聴き進めるほどにさらに深みに引き込まれるのが恐ろしい。ジャズ色が増す後半ではネイト・スミスやロバート・グラスパーらとの熱っぽい絡み合いが際立ち、彼女のパーソナルな語りが鬼気迫る説得力を持つ。「Short and Sweet」や「Goat Head」のヴォーカルから滲み出る苦い感情表現なんかはアラバマ・シェイクスでは出し得なかったはず。ブリタニー・ハワードという人間の奥底のエモーションが120%解放された本作は、文字通りソウルフルの極致だ。(井草七海)

2

Solange

When I Get Home

Saint Records

中心に置かれたシンプルなフレーズとビートの反復に囲まれ、気付くと洗練された空間、まるで建築の芸術の中にいる感覚を覚えた。ソランジュは前作で黒人女性というアイデンティティを発信し、今作では自身の内に入り込み、故郷ヒューストンの記憶も手繰り寄せながらその精神世界を描いた。また、ソウルやディスコ、ブレイクビーツなどが伝えてきた元来の反復の美学から、煌びやかさを差し引いたようなミニマルで洗練されたサウンドには継承と発展が共存する。反復がもたらす陶酔と、ニュー・エイジなサウンドの表現に長けたジョン・キャロル・カービーらの協力も相まって、陽炎のようにゆらゆらと、その精神世界/空間を表現することに成功した。(加藤孔紀)

1

Weyes Blood

Titanic Rising

Sub Pop

2019年のベスト・プロデューサーの一人は間違いなくジョナサン・ラドーだ。自身のユニットであるフォクシジェン、Cuco、アレックス・キャメロン、ホイットニー、そしてワイズ・ブラッド(本作)…もちろんそれらのアルバムの全ての曲に関わっているわけではないし、フォクシジェンが登場した2010年代初頭の「第一波」に対し、近年は「第二波」といったところ。だが、ジャッキー・オー・マザーファッカーの一員だった時代が思い出せないほどチェンバー〜バロック・ポップへと大きく舵を切ったこのナタリー・メーリングのソロ・プロジェクト=ワイズ・ブラッドの3作目を聴くと、バカラックやフィル・スペクターもかくや…のジョナサンのスタジオ・ワーク指向を最も生かせるのは艶と翳りの両方を声で表出できるこのナタリーではないかとさえ思えてしまう。ヴォーカルとメロディとの危うい調和が伝える終末的なまでに優美な歌世界は、あるいは現在のアメリカの文化全体の儚い可能性そのもののようだ。そう、取り戻したくても取り戻せない在りし日を思うポップスの斜陽美がここにある。(岡村詩野)

Text By Sayuki YoshidaDreamy DekaShino OkamuraKei SugiyamaDaichi YamamotoYuta SakauchiNami IgusaDaiki TakakuKoki KatoTetsuya SakamotoYasuyuki Ono