繰り返す解放、成熟、破壊、再生

ミツキ

オリジナル・アルバム・ガイド

1990年、良作、佳作、傑作が多くリリースされた年として昨今何かと再注目されることが多い、ミラクル・イヤーである1991年の“前夜”に、ミツキミヤワキは日本で生まれている。ストリート的感覚でトゥワンギーなギターを鳴らし、コンプをかけまくった音処理に背を向けた空気成分の多い録音を好み、安価なサンプラーの登場に心揺れ、モーグのようなアナログ・シンセにも手を出してみる……急速に進む過去の作品のリイシューをも楽しむDIY発想を持ったそんなアーティストたちの時代。ミツキは自身の幼少期に大きな波を作ったそんな90年代のオルタナティヴ・アーティストの影響を、サウンドの在り方のみならず、精神面でも多分に受けている。だが、ニューヨーク州立大学パーチェス校で音楽を学んだ経験のある彼女は、そうしたカジュアルな音楽/制作指向と常に対峙したところで起こるヒリヒリとした摩擦を作品に投影させてきた。いや、好みの面だけではない、アメリカ人と日本人との間に生まれた民族的ルーツにおいても、あるいは性差云々のテーマにおいても、彼女は常に社会的な位置付けのもとに自身の葛藤とそこに生じる軋轢を形にする音楽家と言っていいだろう。音楽性が拡張しようとも、録音体制が変わろうとも、レーベル《Dead Oceans》の看板アーティストの一人になった今も、その姿勢が揺らぐことは全くない。

しばしの休養を挟んで約4年ぶりにニュー・アルバム『Laurel Hell』がリリースされたそんなミツキの、これまでのキャリアをオリジナル・アルバムで振り返ってみたい。そこにあなたはどういった解放、成熟、破壊、再生をみてとることができるだろうか。

(ディスクガイド原稿/井草七海、岡村詩野、尾野泰幸、加藤孔紀、高久大輝、吉澤奈々)

Photo by Ebru Yildiz

『LUSH』

2012年 / Self released

ミツキが大学の作曲科在学中に3年次プロジェクトとして自主制作したファースト・アルバム。各々の楽曲が異なった時期に制作されたという背景も手伝い、「Lquid Smooth」や「Wife」、「Bag of Bones」、「Pearl Diver」といったピアノをベースとしたバラード楽曲が中心でありながらも、オルタナティヴなギター・サウンドを配した「Brand New City」や軽やかに弾むシンセサイザーが印象的なインディー・ポップ「Realman」、複数のコーラス・ワークと残響する深いビートを用いたアンビエントR&Bテイストの「Abbey」などそののちの彼女の作品へと繋がっていく多様なサウンドの萌芽を見つけることもできる。

そのような本作において歌われているのは“美しさ”や“女性らしさ・男性らしさ”、そして“有害な共依存”といったテーマ。ミツキはそれらの“規範”に対し不断に疑問をぶつけ、思考を続けながらしなやかに歌い続ける。それはおそらく外見や性別といったラベリングを勇気と痛みを伴いながら剥がし、新たな思考で張り直し自らのアイデンティティをパッチワークのように構築し続けることでもある。かつて、「私は全ての場所に帰属していながら、何処の場所にも帰属していないのです。それが私が感じる自身のアイデンティティ全てなのです。私はどこにも帰属していない。それが私の一貫したテーマなのです」と語ったミツキのキャリアの始まりを本作は記す。(尾野泰幸)

『Retired from Sad, New Career in Business』

2013年 / Self released

オーケストラル・ポップスに実験的なアプローチを重ねるには、クラシック、フォークなどの伝統を継いだソングライティング手法が要になるのだろうか。ミツキがニューヨーク州立大学のパーチェス校で音楽を学ぶ中、盟友パトリック・ハイランド、さらに学生オーケストラを迎えて本作は制作された。大編成の形式にとらわれることなく、ピアノ、ヴァイオリン、トランペット、様々な管弦楽の優美なハーモニーに配置を凝らしたのが本作の特徴だ。反復する弦楽器がリズムを重ね上げ、乾いたクラップがシンセサイザーのごとく響き出す。スティーヴ・ライヒのようなミニマリズムとポップスを融合した緻密さもあり、ストリングスの強弱にあわせて、ゆっくりとサウンドが変容していく様は、実験音楽の制作プロセスさながら。甘美なバラードの「I Want You」から軽快にアコースティック・ギターと掛け合う「Strawberry Blond」に至るまで、ヴォーカルと演奏の多彩な熟考が感じられる。一方で、レコードを通して70年代のアシッド・フォークのような温かさが流れるのは、なだらかに抑揚をつけて進んでいくミツキのヴォーカルにあるのだろう。ビョークやヴァシュティ・バニヤンを彷彿させる、ミステリアスな歌声が漂っている。本作のフィナーレを飾る音色には、それまでのオーケストラ・サウンドに強くひび割れたディストーションをフィーチャー。そんなところにもミツキのインディペンデントな精神が垣間見える。(吉澤奈々)

『Bury Me at Makeout Creek』

2014年 / Double Double Whammy

このアルバムで象徴的なのは2曲目「Townie」だろう。ヨ・ラ・テンゴがビーチ・ボーイズをカヴァーした時のような、ラフなノイズまみれのサーフ・ポップというサウンド自体、当時24歳頃だったミツキミヤワキのそれまであまり表出させてこなかった音楽ルーツの一端を垣間見せるもので、こうした曲が登場しただけでも本作は特筆に値する。だが同時に、ファースト・ヴァースで言えば“seems enough⤴︎”や“more⤴︎ more⤴︎ more⤴︎”あたりの、自由に気ままに上昇していくような節回し、ここに彼女が学んできたクラシック音楽のマナー……すなわちオペラ的唱法からの“解放”を感じないではいられない。初期からビョークのような奇妙な節回しを覗かせていたが、このフィードバック・ギターが炸裂する曲、ポップスの伝統を継承するかのようなメロディの曲だからこそ、あるいは、行きたくもないパーティーに向かうモヤっとした気持ちを綴った歌詞だからこそ、“そこ”から脱したいという彼女の意志が強調される。『シンプソンズ』のセリフからとられたというアルバム・タイトルも、そもそもメンバーを集めてバンド・サウンドで録音した本作自体も、何かしらの脱皮を印象づけているし、日本語の歌詞が出てくる「First Love / Late Spring」も、あるいは民族性、人種からの“解放”を伝えているように聞こえるだろう。生活のためのバイトで疲弊していたという当時の心理背景も影響しているのかもしれない。だが、結局のところ逸脱しきれず、不器用にミックスされたままだからミツキの表現は面白い。本人はそこに葛藤があるのかもしれないが、これ以降のアルバムはどうしたってイビツになってしまう“業”を堂々生かした作りになっていくのである。(岡村詩野)

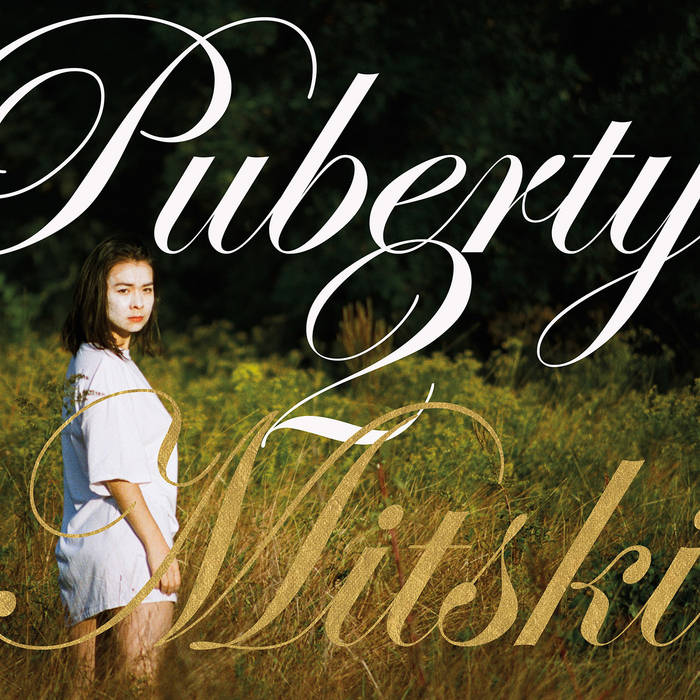

『Puberty 2』

2016年 / Dead Oceans

日本人の母とアメリカ人の父を持ち、2つの国にルーツを持つミツキ。加えて、親の仕事の都合で日本をはじめ世界各地を転々とした彼女は、多くの国と接点があるゆえに、自身のルーツが曖昧になっているのかもしれない。一時は、日本で活動することも考えたというが、最終的に選んだのはアメリカ。本作は『思春期2』と題され、その地での寄る辺のなさにもがく様子が描かれている。曇り空のように広がる孤独から、雷のように降り注ぐディストーション・ギターと重厚なベースとドラムのビートが、パンクやグランジの影響をこれでもかと感じさせながら本作を象徴する。けれど、ふと、そんなグレーとも思える作中に、差し色が添えられていることに気づく。「A Loving Feeling」の〈ピンクの綿飴のようなキス〉と「Once More to See You」の〈あなたが約束のピンクのキスをしてれたら〉のフレーズ、アメリカでの恋愛について「あなたのベストなアメリカの女の子」ではないことを歌い名曲となった「Your Best American Girl」のMVで彼女が着るピンク色のセットアップだ。時折覗く唇を表象する色のモチーフは、孤独という主題を肯定も否定もせずに真顔で突き詰める彼女の確固たる姿勢から垣間見えた、人肌を求める人間味なのかもしれない。そして、次作『Be the Cowboy』の「Pink in the Night」では、その色を濃くするようにはっきりと迷いなく愛を求めていた。(加藤孔紀)

『Be the Cowboy』

2018年 / Dead Oceans

成熟について考えたとき、これはひとつの理想形ではないだろうか。パトリック・ハイランドとの長年のタッグを継続させている本作は、1作目、2作目がそうだったようにピアノを主とした作曲へと回帰し、高い評価を受けた前作の特徴といえるディストーション・ギターは後退。エレクトリックな意匠を散りばめつつよりポップに。ここにあるのはパンキッシュな騒々しさよりも、静と動を巧みに繋ぎ合わせ作られる鮮やかなダイナミズムだ。それはまるで、手にした名声とは裏腹の孤独と、音楽を作り続けるためならばそれ以外の全てを犠牲にすると語るほどの迸る情熱のせめぎ合いであり、葛藤から生まれたカタルシスである。僅かな不安を漂わせながら少し歪んだオルガンが伸び、ストリングスで華やかにアレンジされたオープナー「Geyser」で彼女は歌う。「あなたは私が欲しい唯一の人、そのために手招きする全てを拒んできた」(※筆者意訳)。表面的にはほとんどがロマンスについて綴られている歌詞にも、抱え込んだ矛盾が潜んでいる。

現時点での最新作『Laurel Hell』を完成させたミツキは言う。「もう『Be the Cowboy』は作りたくない」と。本作のフィクショナルな内容がリスナーに対して壁を作ってしまったことをその理由に挙げているが、むしろ聴き手にとってこれほどミツキの実存を感じられる作品もないのではなかろうか。『Be the Cowboy』、とても政治的で、きわめてパーソナルなタイトルだと思う。(高久大輝)

『Laurel Hell』

2022年 / Dead Oceans

ヒット曲「Your Best American Girl」から前作に至るまで、ミツキが歌ってきたのは“満たされなさ”だ。とはいえ前作では「たった一人でステージに立つシンガーのペルソナを演じていた」と本人が語るように、自分にはどうしても手の届かないものを前にしてもただ一人で生きていく強さを見せつけていたし、そのような強さの持つ鋭利さが彼女を過剰にカリスマティックに仕立てあげてしまったのだろう。約3年ぶりとなる今作もそうした流れに連なる作品ではあるが、ニュアンスはこれまでとは大きく異なっている。「頑張って夢は叶えることができたけど、自分が想像していたものとはまるで違ってた」と語る彼女が、2019年の活動休止直後に書いたという「Working for the Knife」でその状況を吐露していることからもわかるように、今作はよりリアルな自身の現状が率直に描かれた作品となっているのだ。

比較的シンプルなコード・ワーク、テープ・エコーのかかった冷めた歌声、ドラマティックな展開、という作風自体は、前作から大きくは変わっていない。その上で今作から特に印象的に聴こえてくるのは、ディスコ・ライクなビートに、80年代風の煌びやかなシンセ・サウンドだ。プリンスを思わせるシンセ使いに疾走感と高揚感が加速し続ける「The Only Heartbreaker」はテイラー・スウィフトの『RED』(2012年)の数曲も手がけたダン・ウィルソンとの共作と、ポップネスへの振り切りも前作以上。本人曰く、パンデミック下にあって単純に活力を取り入れたかったからとのことで、実際、ただ踊れて気分が晴れるレコードになっていることは間違いない。ただ、こうした華美なムードの中には、プラスティックなビートやサウンドに駆動され続ける空虚さもまた漂い、表面的な成功に自身の気持ちが追いつかない彼女の状態が投影されているようにも感じる。

変化、それが今作の大きなテーマだ。その証拠に、変わっていく自分を知る、というモチーフが今作の随所に見られる。<新しい自分を見つけよう>と歌い、栄光への情熱を捨て後に続く者へ引き継ぐことを描いた「There’s Nothing Left for You」はもとより、<学ばなきゃ駄目なんだろうな / 別の誰かになるってことを>と告白する「I Guess」だって一見失恋ソングに見えて、過去の自分からの変化を歌っているともとれなくはない。その意味でも、今作はペルソナを被った過去の自分からの訣別のレコードとも言えそうだ。

MTVから聴こえてきそうなテクノ・ポップ「Love Me More」は彼女らしい“満たされなさ”を歌ったナンバーではあるのだが、前作でも近しいテイストの「Nobody」で描いた“一人で抵抗する女性”像とは、似ているようで実は大きな違いがあることにも気付かされる。<私の痒さはそこにある / けれど自分で掻いちゃ駄目>と自力で困難を解決することをやめた上で<もっとあなたに愛してほしい>とコーラスに入っていく展開はすなわち、人生にはやはり自分以外の人間が必要であることを素直に認めているわけで、それは同時に、自らの弱さや不完全さを受け入れるということでもあるからだ。

白眉なのは、アルバムの中央の「Heat Lightning」。ヴェルヴェット・アンダーグラウンドを意識したという、虚空から聴こえてくるような抑制されたモノクロームのサウンドの上で<私にできることは何もない / 変えられることもそんなにない>と歌い、<降参する>と弱さを認めると、ストリングスの音色によって驚くべき包容力に満たされ、流麗なピアノのフレーズと共に視界が鮮やかに色づいていく。タイトルは音や雨を伴わない稲妻のことだそうだが、それはまさに静かに訪れつつある変化の予兆を暗示するようであるし、緊張が一気にほどけていくあの美しい瞬間は、その変化を受け入れたがゆえに得ることのできた自分自身への許しを思わせるのだ。

今の自分が、思い描いていたものからはすでにずっと遠くにいる現状を素直に受け入れることがもたらすものを今作は教えてくれる。だからやはり今作にふさわしいのは、リリースにあたりミツキが表明したこの言葉だ。「私は全てを受け入れる。私は全てを許す」。(井草七海)

関連記事

【REVIEW】

Mitski『Be the Cowboy』

http://turntokyo.com/reviews/be-the-cowboy/

Text By Nana YoshizawaShino OkamuraNami IgusaDaiki TakakuKoki KatoYasuyuki Ono