5周年懺悔企画

TURNのロスト・アルバム25

まもなく2022年も終わろうとしているわけですが、実は2022年というのはこの《TURN》にとってローンチから5年という節目の年でした。聴き方のアングルを多様にしよう、その作品に対する価値観を変えよう、一周したら全然違う作品に聞こえるかもしれない……そんな狙いを込めて“TURN”と命名しスタートさせたこのメディアも、紆余曲折を経て現在は極めてニッチな音楽メディアとして(?)本当に多くの方に支えられつつ楽しんでいただけるようになっています。執筆してくださっている筆者の方々、サポートしてくださっている各方面のレーベルの方々、そしてなにより日頃から読んでくださっている読者のみなさま、素晴らしい音楽を届けてくれている世界中のミュージシャンの方々に、この場を借りましてあらためて心より感謝申し上げます。

とはいえ、ローンチからこの5年の間にレヴュー、インタヴューなどでコツコツと重要作品、注目アーティストをとりあげてきたつもりも、うっかり紹介しそびれてしまった、タイミングを逃してしまったものが多くあります。そこで、2022年もギリギリのタイミングになってしまいましたが、懺悔企画として過去5年間のTURNのロスト・アルバムを25枚、一挙に紹介したいと思います。こんな企画に執筆参加してくださったレギュラー筆者の方々に感謝。とりあえずランキング形式ですが、厳密にはあまり関係ありません。実はとりあげるべきだったアルバムはもっとあります。来年からはこういうことのないよう、悔いなく良き作品、アーティストを深掘りして紹介していくことをお約束したいと思います。約束……? いや、できる範囲で!(編集部)

25

Lil Baby

My Turn

Quality Control / Wolfpack Global / Motown / Capitol

2020年にアメリカで最も聞かれたアルバムは、テイラー・スウィフトの『Folklore』でもなく、アトランタ出身のラッパー=リル・ベイビーのソフォモア・アルバム『My Turn』だった。飛ぶ鳥を落とす勢いでレースを駆け上がってきた元・ハスラーは、お得意のトラップ・ミュージックに乗せて、野心を剥き出しにストリートの哲学と倫理を綴る。「最初から俺はストラグルしか知らない/まともな仕事を得ることもできない、だから俺にはハッスルしかない」と表明するのは1曲目「Get Ugly」。トラップ・ミュージックがチャートを独占する今この作品に再訪問してみると、富と名声について語るリリシズムとサウンドは、場合によっては反復的に聞こえるかもしれない。しかし、ここで書かれているすべてが彼を形成した現実であり、過酷な環境で育ってきた同志とも呼べる客演ラッパーたちと共に、下克上に必要だった犠牲と学びについて、『My Turn』でリル・ベイビーは忠実に描写しているのだ。(島岡奈央)

24

O Terno

<atrás/além>

Risco

ボサノヴァ〜トロピカリア〜MPBと連なる、ブラジルにおける欧米のポップ・ミュージックの受容史。脈々と流れるこの歴史の継承者として、O Terno以上の適任が存在するだろうか。『<atrás/além>』の手触りを形容する時、その絢爛なオーケストラの響きと、メンバー3人による大樹のようなグルーヴ、そしてチン・ベルナルデスの書くウェルメイドな歌を、既存のジャンル体系によって同時に表現することはいよいよ困難を極める(その際にあてがわれる「オルタナティヴ」という語の、なんと心もとないことか)。しかし、ここで新たな言葉を彼らに着せる必要は最早ない。なぜなら、ルーツの追求と先鋭的なサウンドメイクを無邪気に織り込む彼らの姿勢こそ、先の歴史に伏流していたテーマそのものであり、彼らの鳴らしている方向こそがその受容史を前進させる希望に他ならないからだ。(風間一慶)

23

Flo Morrissey & Matthew E. White

Gentlewoman, Ruby Man

Glassnote

本作と同じ土俵上にあるのはシー&ヒムかもしれないし、さらに遡れば彼らがお手本にしただろう存在はバーキン/ゲンズブールだったりするのかもしれない。けれど、発売から5年を経た今、米ヴァージニア出身のマシューとイギリス出身のフローによるこのデュエット作に気付かされるのは、性差、オリジナル/カヴァーをフラットにする効果があったのではないかということ。実際、彼らが選んでいるのはヴェルヴェット・アンダーグラウンドやビージーズ、そしてフランク・オーシャンやジェイムス・ブレイクといったボーダーレスな指向を孕んだアーティストばかり。結果、両者の声の違いがわからない瞬間も多く、オリジナルのアレンジを思い出せないほど大胆だったりもする。そして、両者の顔をコラージュして風車のように仕立てたジャケットがもたらす意味は、この感覚は今やあらゆる場所、あらゆるスタイルにおいて旋回し続けているということだ。(岡村詩野)

22

AJ Tracey

AJ Tracey

Self-released

「彼らは変化を望まない、“crabs in a barrel”(樽の中のカニ)なのさ」。ウェスト・ロンドンのラドブローク・グローヴで育ったAJトレイシーは、セカンド・アルバム『Flu Game』(2021年)のリリースに合わせ掲載されたインタヴューで、グライム・シーンに対してはっきりと嫌悪感を示しながらこう語る。その前作に当たるこのセルフタイトルのデビュー作でも、たしかにグライムの枠に大人しく収まることのない多彩なサウンド──トラップ、ダンスホール、アフロ・ビーツ、UKガラージ、そして不完全なカントリーまで──を聴くことができるだろう。裏を返せば統一感のないアルバムではあるが、どんなビートにも対応してみせるトレイシーの滑らかで小気味良いフロウが際立つ作りで、ときおりアメリカへの意識を感じる点においては、ディジー・ラスカルの後ろ姿が重なって見えもする。逸脱を志すグライムの系譜、とでも言うべきか。(高久大輝)

21

Crack Cloud

Pain Olympics

Meat Machine

カルガリー出身のCrack Cloudは、サブメンバーも含めると20数人におよぶともされる、不定形で謎めいたマルチメディア・コレクティヴ。ポストパンクを軸にしながら、ノー・ウェイヴ、クラウトロック、ダブなどの要素を雑多に詰め込んだ彼ら彼女たちの音楽は、チャンプルー・パンクとでも名づけたくなるごちゃ混ぜ感が楽しい。このファースト・アルバムではそこにホーンやクワイアを導入した大仰な展開、プラスティック・オノ・バンド「Give Peace a Chance」などを連想させるアンセミックな旋律も加わってさらに笑える。しかし「エコー・チェンバーからの脱却/私たちはみなポスト・トゥルース」(「Post Truth」)、「私は大丈夫ではない/恐怖で目を覚ますんだ」(「The Next Fix」)と歌うその眼差しは自身らのリアリティに誠実なもの。中核をなすメンバーのほぼ全員が苦しんだという、過去の薬物依存から立ち直ることが活動の動機となっているそうで、「創作」への喜びがここまで表出した作品は類を見ない。(髙橋翔哉)

20

Bruno Pernadas

Private Reasons

Pataca

ジャズ畑のプレイヤーに加え、劇伴仕事で知己を得たクラシックの演奏家をも従えた、リラクシーな歌モノ作品。だがこの掴み所のなさはなんだろうか? 作品中最もダンサブルな「Lafeta Uti」を聴いてみよう。ヴォーカルからサンバを想起させつつ、伴奏のギターは彼のバックボーンたるジャズのそれであり、かと思いきや間奏ではオリエンタリズムをうっすらと匂わせるYMOライクなシンセ・ポップに変化。おまけに歌詞はどこぞのラテン地域を思わせる創作言語……一体私たちは何を聴かされているのだろうか? 思うに、今作は”エキゾチック”の定義を私たちに問うている。あるようでないような風景、という巧妙な嘘としての”エキゾ”を完璧なまでに立ち上げているのだ。数多のジャンルの音楽をクロスフェード、膨大な楽器を入れ替わり立ち替わりさせながら、DJプレイのごとく全く違和を感じさせない。彼のその驚異的なアレンジ力とコンダクト力に気付かされるのは、数回聴き込んでからだろう。(井草七海)

19

Paramore

After Laughter

Fueled by Ramen

それまでのキャリアでバンドが積み上げてきたバブルガムなパンク/エモ・サウンドから相対的に距離をとり、80年代ライクなシンセ・ポップ・サウンドを全面的にフィーチュア。バンド・メンバーの脱退や、楽曲の権利問題といった障壁を経たうえで、「Hard Times」と名付けられたリード・トラックに付帯する軽やかに駆け回るサウンドからは、バンドの奥底にある気丈な意思が読み取れる。マスキュリニティックな2000年代エモ・シーンにて逞しく“女性ヴォーカリスト”としてサヴァイヴし、今もなお活躍し続けるヘイリー・ウィリアムスは、2010年代後半以降のインディー・ミュージックのメイン・ストリームを成したフィービー・ブリジャーズやジュリアン・ベイカーといった、ティーンエイジャー時にパラモアを聴き、育ってきたフィメイル・シンガーソングライターたちのメンタリティやミュージシャンシップのルーツとして2010年代に“再発見”された。(尾野泰幸)

18

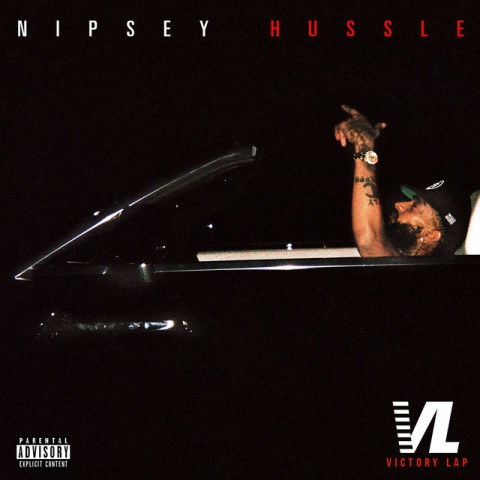

Nipsey Hussle

Victory Lap

All Money In / Atlantic

いま改めて『Victory Lap』を聴き返すと、ニプシー・ハッスルは自分に残された時間が少ないことを知っていたのではないかとさえ思えてくる。「人生のストーリーを伝えるアルバムにしたい」という本人の意向から、カーディ・Bやフューチャーらとのコラボ曲を削ったという逸話もある本作では、自らの経験を通じて、かつての自身と同じ境遇にいる人々に知恵を授けるような言葉が目立つ。2010年の《XXL Freshman Class》にも選出され、西海岸の新世代を代表するラッパーの一人と目されたニプシーが、10年以上に及ぶ〈マラソン〉を経てリリースした、デビュー・アルバムにして生前最後の作品。彼と旧知の仲であったプロダクション・チーム=1500 or Nothin’や、ドム・ケネディらとの仕事でも知られるMike & Keysらが集結し、サウンド面でも皮肉にも集大成と呼ぶにふさわしい仕上がりに。(奧田翔)

17

Nick Cave & The Bad Seeds

Ghosteen

Ghosteen Ltd

ニック・ケイヴ・アンド・ザ・バッド・シーズによる17枚目のアルバム。2015年に訪れた悲劇、つまりニックの息子アーサーの事故死を経て制作された作品で、当然ながら「喪失」が重要なモチーフとなっている。想像を絶する悲しみの奥底を彷徨いながらも、形而上学的問いを恐れず、今一度「生」を歩むことを希求する。いち表現者というレベルから飛翔し、実存的主体として全霊をもって「死」を受け止める。あまりに苛烈で、同時にあまりに深い慰撫に満ちた大作だ。

リズム楽器を配したアンビエント志向のサウンドは、共同プロデューサーであるウォーレン・エリスによるエレクトロニクスの導入に拠るところが大きい。YAMAHA のreface DXを使用し、FM音源が大幅に導入されたオケは、ある種のノスタルジアも喚起する。それを取り囲むストリングス、更には圧倒的な存在感を湛えながら来臨するケイヴのヴォーカル。ブルースであり、同時に聖歌でもあり、「再生」のためのオペラのようでもある。(柴崎祐二)

16

Pa Salieu

Send Them to Coventry

Atlantic / Warner UK

“send someone to Coventry”という慣用句は「破門」や「仲間はずれにする」といったことを意味する。イングランド内戦時に由来するという説もあるそうだが、ともかくイングランドの臍のような場所に位置するコヴェントリーという歴史ある街は、罪人が追放される場所でもあった。パ・サリュは、そんなフッドのリアルを描くラッパーである。ガンビアからの移民である両親のもとバークシャーのスラウで生まれた彼は、ガンビアへ送られて祖母に育てられ、英国に連れ戻されたのち、コヴェントリーの郊外、貧困地区のヒルフィールズに移り住んだそうだ。銃撃に遭って死線を越えるなどハード・ノック・ライフを送ってきたこのラッパーは、ベース・ヘヴィで極めてダークかつ硬質なアフロスウィングを、ダンスホール風の粘度の高いフロウを交え、訛りを全面に出して乗りこなす。2021年のEP『Afrikan Rebel』では一転、アマピアノやオルテに傾倒し、音楽的な野心を見せつけた。彼の原点であるこのデビュー・ミックステープは、紛れもなく2020年の重要作の一つである。(天野龍太郎)

15

Jeff Parker

Forfolks

International Anthem / Nonesuch

ジャズ・ギタリストとしての自覚をどこまで自覚しているのかはわからない。確かにバークリー音楽院でジャズを学んでいたし、この最新ソロ作からもジム・ホールの影響が確かに感じられる。セロニアス・モンク「Ugly Beauty」やチェット・ベイカーで知られる「My Ideal」のカヴァーもある。だが、例えば「Sunfolk」に微かに挿入される電子音と、倍音で拡張されるギターのレイヤーがアンビエント音楽としての側面を伝え、彼がJ・ディラなどの影響を受けたサウンド・クリエイターであることを立証する。スティーヴ・ガン、ミア・ドイ・トッドらの作品にも力を貸す心優しきギタリスト。トータスのメンバーたちの近年の充実したソロ活動をいちはやく外に伝えたのもこの男だったということは忘れてはならない。(岡村詩野)

14

Slauson Malone

A Quiet Farwell, 2016-2018

Grand Closing

スローソン・マローンのアートワークに用いられる不思議な球体が象徴するのは、ザ・ケアテイカー『Empty Bliss Beyond This World』が表現した空虚な憧憬と同義なのだろうか? 日付や通し番号が振られたタイトルといい、途中でぶつ切りになってしまうビートといい、個人的なボイスメモか、下書きツイートなんかを盗み見ている感覚になる。このアルバムは、誰にも知られることのない過去を無理やり掘り起こしたような、ラフでありながら深みもある作品だ。20曲32分という短さと雑多さは、実験音楽集団スタンディング・オン・ザ・コーナーの元メンバーという経歴ながら、この音楽家をサウンドだけでなく存在すらもアブストラクトなものとして埋没させた。近い時期に重要作を連投したアール・スウェットシャツと比較されやすい部分もあるが、今年リリースしたシングル「for Star (Crater Speak)」ではダーク・アンビエントにも取り組んでおり、ヒップホップに拘らないスタイルはさらに進化を見せている。(髙橋翔哉)

13

Nala Sinephro

Space 1.8

Warp

溶け出す。音韻と音響の間に、技巧と無為の間に、スピリチュアル・ジャズと電子音楽の間に。ピッチフォークが『イン・ア・サイレント・ウェイ』やジョー・ハッセルから連なるアンビエント・ジャズの新潮流と位置付けた本作だが、26歳のハープ/モジュラー・シンセ奏者によるデビュー作は一般的な「アンビエント」のイメージに留まるものではない。そこには、肉感的なリズムの実験や、UKジャズの精鋭たちの卓越した演奏や、ときに暴力的にうねるモジュラー・シンセの音色がある。しかし、常に隣り合うものへと流動していくような不定形さや「結局、この音楽は何なのか?」という問いかけを無限に延長する余白を「アンビエント」というなら、『Space 1.8』はアンビエント的と言って間違いないのだろう。いま、2010年代を席巻した「アンビエントR&B」とは違った場所に「アンビエント」の……あるいは「アンビエント〇〇」の問題はある。それを知るために、Nala Sinephroの音楽を聴くことは有用である。(吸い雲)

12

clipping.

There Existed an Addiction to Blood

Sub Pop

近年のケンドリック・ラマーは、その作品やライヴにおいて、演劇の領域に近づいているが、活動当初より「ラップ音楽の脱構築」という目線の高い目標を掲げてきたこのユニットもまた、その方向性を共有している。題名の『血液への依存』というフレーズに表れているように、吸血鬼のキャラクターを主人公に、ホラーコアの再解釈をコンセプトとした本作もまた“演劇的”な作品だ。このバンドらしいホワイト・ノイズも交えながら、シンセのドローンを中心に構成された本作のサウンドは、ヒップホップのトラックと言うよりも、ポスト・クラシカルの劇伴と表現した方が遥かにしっくり来る。その上で躍動するダヴィード・ディグス──ブロードウェイの『ハミルトン』のオリジナル俳優としても有名──の高速ラップの端正さも演劇的な印象を強化する。この手のラップ音楽の“高級化”路線には、反動的な批判も根強いが、クリッピングが新たな地平を拓き続けていることは確かだ。(佐藤優太)

11

Playboi Carti

Whole Lotta Red

AWGE / Interscope

アルバム・ジャケットのブラッディな赤い文字を見て思い出したのは、デヴィッド・ボウイが吸血鬼を演じた映画『ハンガー』(1983年)のポスターアートだったが、ロックスターと吸血鬼という二つのアイデンティティが同居していることも、この連想の要因である。吸血鬼と化した現代のロックスター(唯一無二のラップスター)ことプレイボーイ・カーティは、自らの血を、瞬く間にシーンに感染させていった。浮遊感のあるシンセの強調、断片的で弾むような言葉の身軽さ。ヘビーな人間社会の重力に抵抗するように、彼に首筋を噛まれたものたちも、後に“Rage”と呼ばれるそのビートに続く。一つのサブジャンルを形成したことによって、その真価がようやく共有された印象のある本作だが、各楽曲のヴォーカル・スタイルの多様さや、フィクションとパーソナルなモチーフを織り交ぜるリリックも、単体の音楽作品としての長期的な価値を保証しているだろう。全編に死の匂いを漂わせながらも、全てが終焉に向かっていくような、鬱々とした2020年代のムードから寧ろ逸脱するような自由性を、血の契りを交わし、永遠の命を得たカーティーには感じるのだ。(市川タツキ)

10

Purple Mountains

Purple Mountains

Drag City

シルヴァー・ジューズのメイン・メンバーであるデヴィッド・バーマンがバンド解散後、約10年の時を経て、ウッズのジェレミー・アールとジャーヴィス・タヴェニエルによるプロデュースのもと「Purple Mountains」名義でリリースした最初にして最後のアルバム。憂いに満ち、揺蕩うカントリー・ロック・サウンドを背景に、バーマンは落ち着いた低い歌声で母親の死やパートナーとの決裂といった“離別”の経験を下地とした歌を連ねていく。本作のリリースツアーを前にして、バーマンは非常に残念なことに自死を選択することとなるのだが、その数年後、疫病の蔓延により離別がそれまで以上に日常に浸透した世界において、彼の自死を受け止め、別れの受容と再起というテーマを静謐なアンビエント・フォーク・サウンドに乗せ、カサンドラ・ジェンキンスが作り上げた稀代の快作『An Overview on Phenomenal Nature』(2021年)は本作の精神性と地続きにある。(尾野泰幸)

9

Tirzah

Colourgrade

Domino

英シンガーの2ndアルバムに広がる打ちっぱなしのビート、金属的で単調、陰鬱な世界は、たしかに前作『Devotion』の甘美なオルタナティヴR&Bを期待したリスナーを困惑させたはずだ。Tirzahのこの変化は21年、もっとも大胆な飛躍に感じられた。彼女はその理由を明確には説明しないが、共同制作者のMica Leviによれば『Colourgrade』のテーマは「何を“live”と感じるか」ということであり、そのために「良いところも悪いものもそのままに」される必要があったのだという。わたしは、まさにその“live”な質感、ある種の生々しさのようなものに反発しつつも惹かれていったのだが、あなたはどうだろうか……。ただ一つたしかなのはTirzahにはドレスダウンする「勇気」があり、その冒険は現在進行形で続いているということだ。本作に加え、その後に発表された素晴らしいスタジオ・ライヴ、本作のカラーを引き継いだ新曲「Ribs」、そしてArcaやLoraine James――Loraineは『Colourgrade』を「こんなレコードはいままで誰も作ったことがない」と称賛する――が参加したリミックス盤『Highgrade』を聴くことが、Tirzahの冒険を追う手がかりになるだろう。(吸い雲)

8

Navy Blue

Song of Sage: Post Panic!

Freedom Sounds

フランク・オーシャンやアール・スウェットシャツとの仕事でも知られる、NYのラッパー(あるいは、プロデューサー、グラフィック・デザイナー、スケーター、モデル)、ネイヴィー・ブルーのセカンド・アルバム。「真実を見つけた、俺の手の中で、息をしている」。オープニング・トラックでこう語るように、内側へと深く潜り込んだブルーの言葉は、サンプリング主体の揺らめくビートに混じり合い、素晴らしいハーモニーを奏でている。同時に彼の精神世界での闘いや、人種差別や鬱、自傷行為といった現実の問題を彼は抽象的で文学的な表現によって、より立体的に浮かび上がらせる。とりわけ奴隷船時代、コロニアリズムの時代に遡るような描写は、問題の根深さをリスナーに理解させると同時に、苦しみと悲しみに満ちた彼の闘いの追体験へとあなたを誘うだろう。NYの地下を脈々と流れるリリシズムが、“個”と歴史を紡ぐ。(高久大輝)

7

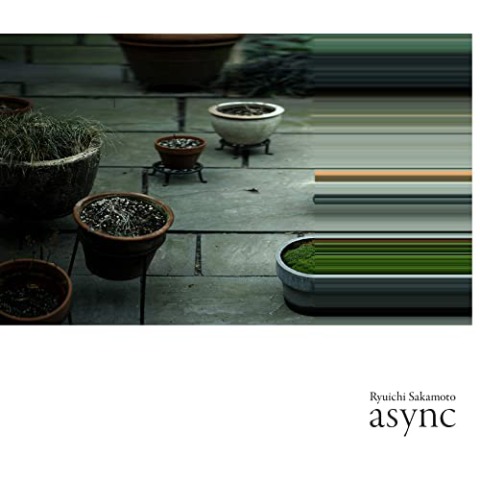

坂本龍一

async

Milan / Commmons

音楽家がそのキャリアの晩年において傑作を残すことの困難さを、誰しも暗黙の了解のうちに受け入れようとはするが、絶対的な例外も存在することを坂本龍一は本作をもって静かに証明してみせた。

枯淡なピアノの独奏に始まり、やがてオルガンとアナログ・シンセサイザーの織りなすうねりが独自の宇宙を生成し膨張していく冒頭曲「andanta」に、聴衆は自らの持ち合わせている方向感覚がこの音楽の前ではまったくの無用であることを悟る。

続く「disintegration」では、プリペアド・ピアノとシンセ・パッド、そしてピアノの最高音とが独立した時間軸上で律動を刻み、音楽は「アヴァンギャルド」をも通過した「ポップ」の持つそれへと再接近していく。

タイトルに冠された『async』とは“asynchronization”=非同期の略であり、その誕生以来もっぱら同期的に支配されてきた“音楽”の構造から逃れることこそが本作における動機のひとつだったと音楽家は語っているが、その目的は非同期性によってもたらされる新たな同期的節奏を発見することにほかならない。

リリースから5年以上を経た今も尚、本作はその鮮度を失うことなく「聴く快楽」としての音楽本来の姿をわれわれに呈示し続けている。(佐藤優介)

6

Arooj Aftab

Vulture Prince

New Amsterdam

ヒーリングあるいはパキスタンのオリエンタリズムといった安易なカテゴライズを拒む、刺激的なアルバムだ。ウルドゥー語の詩人、Hafeez Hoshiarpuriを引用した「Mohabbat」で明らかなように、南アジアの伝統的な詩の形式ガザルやカッワーリーが表現の根底に宿していることは確かだが、彼女は自らに引き寄せるべく、ジャズ、ミニマルのスタイルと、現在拠点とするニューヨークらしいアンサンブルを用いる。ダークでヘヴィメタリックな表情さえ見せるハープ、マッシブ・アタックの如き凍りつくアンビエント・ダブ「Last Night」のダブルベース、そしてテリー・ライリーの息子ギャン・ライリーが爪弾くクラシック・ギターといった楽器の存在感が、エモーションを押し殺したヴォーカルを際立たせる。今作リリース後、《Spotify》の企画でロザリア「DI MI NOMBRE」をカヴァーしフラメンコに接近するなど、その実験精神は留まらない。(駒井憲嗣)

5

Against All Logic

2012 – 2017

Other People

アゲインスト・オール・ロジックは、2011年のデビュー・アルバム『Space Is Only Noise』で、高いコラージュの技術を見せたニコラス・ジャーの、ダンス・ミュージック・プロジェクトである。本作はアゲインスト・オール・ロジックとしてのファースト・アルバムで、既に公開されていた楽曲を編集した形式をとっており、予告なくリリースされた。70年代のソウルやファンクからサンプリングしたヴォーカルを巧みに用いたハウス・ミュージックが中心の情緒的なアルバム…ではあるのだが、そのノスタルジーに水を差すように、電子的なノイズが配置され、プツっと途切れて次に続く曲もある。そして最終的にはテクノに辿り着く。彼の楽曲は政治を意識したものが多く、そちらに引き寄せて考えてみると、実在しようがしまいが、かつてはあったはずなのに今はないものを渇望する危うさを指摘しているようにも聴こえないだろうか。(佐藤遥)

4

Sam Amidon

Sam Amidon

Nonesuch

この人があらゆる音楽と音楽を繋ぎ、様々な現場で人と人とを結びつけるハブになっていることを証明するアルバムだ。バンジョーをラディカルな弦楽器と解釈し作者不詳のトラッドを自在に解釈する傍ら、サンプラーや打ち込みでアレンジし、サム・ゲンデルのサックスを含めたジャズ・コンボ的アンサンブルでシャープに聞かせる。そして、それぞれに散らばっていたフォーク、ジャズ、エレクトロ、インプロなどが自然と中央に集まってくる時代に、彼はそれらを静かに巻き取りながら大衆音楽の真髄を問う。まろやかにコブシをきかせた歌声と、自ら“全ての音楽はフォークロア”と解釈するその意志の強さによって。タジ・マハールの「Light Rain Blues」、チャールズ・ウェズレイの詩をウィリアム・ウォーカーが楽譜にした「Hallelujah」の白眉たるや!(岡村詩野)

3

SOPHIE

OIL OF EVERY PEARL’S UN-INSIDES

Transgressive / Future Classic

2010年前後に日本でも流行した、キャラメル「Caramelldansen」やアクア「Barbie Girl」のハッピー・ハードコア風リミックスを、ここ1年ほどで聴く機会がふたたび増えた。もちろんプラットフォームはTikTokで。これらのどこか浮世離れした「バブルガム」な魅力が、パンデミックと政情不安の中で生きる10代、20代の心を掴んだのには納得する。この現象からはやはり、同じくパンデミック下で拡散したhyperpopやその源流で精神的支柱ともいえるソフィーの本作を想起してしまう。本作にもチージーなポップへの愛着が、メタリックなノイズの中に、キャッチーな旋律や流麗なコーラスという形で埋め込まれている。いかにも《PC Music》的なバブルガム・ベース以外のアンビエント、テクノ、wonkyといった多彩な要素や、ジェンダーの移ろいやメタモルフォーゼへの共感といった幅広い主題の、すべてがhyperpopに継承されたとは思わない。だが、かの甘美で刹那的な魔法のすべてはここから始まった。(髙橋翔哉)

2

Fiona Apple

Fetch the Bolt Cutters

Epic

カリフォルニア州はベニスビーチにあるフィオナ・アップルの自宅をメインに、操作も完ぺきにはいかない〈GarageBand〉を利用して録音された本作を一度聴くと、不安と興奮が次々と入れ替わっていく。それは本作における金属片や家具、骨などを利用したフリーキーなパーカッションや、変幻自在のヴォーカルやコーラス、動物の声などから構築された楽曲の実験性によって歓喜される感情でもあろうが、それよりもっと既存のポップでも、アヴァンギャルドでもない未知の録音物と出会ってしまったという驚きから私の身体は、心は情動的に反応してしまう。既存のジェンダー規範やそれに伴う関係性を攪乱し、脱臼させる意図をも含んだリリックも非常にクレバーで、リリース同年の年間No.1アルバムとして本作をピックした《Pitchfork》をして「他人によって築かれたがいつの間にか自分自身でそれを強化してしまった心の牢獄から自分自身を解き放つ」音だと評された本作は、あまりにも自由で、異形で、知的で、本能的で、美しい。(尾野泰幸)

1

Run the Jewels

RTJ4

Jewel Runners / BMG

たしかに本作は実際にブラックライヴスマターの烈火に後押しされるようにリリースを前倒ししているし、怒りに満ちた言葉の並んだプロテスト・アルバムと呼べるものなのだろう。でも不思議だ。聴いていると、身体に、心に、力が漲ってくる。DJプレミアや2チェインズ、ファレルなど幅広いゲストに彩られた、El-P(と主にLittle ShalimarとWilder Zoby)による騒々しいブーンバップ・ビートと、うざくない程度のワードプレイをたんまり盛り込んだ威勢の良い2人のラップ……敢えて言うなら、ここには完璧な論理なんて高尚なものはない。あるのはバカ騒ぎ。RTJ史上、最高のバカ騒ぎである。

金を燃やして踊るパーティーを描いたMVが印象的な「Ooh LA LA」では、けたたましく鳴るビートに乗ってマイクのふくよかな声が届く。「第一に、法律なんてクソくらえだ、俺たちはクソ生意気なんだ」「俺たちが混乱に導くとき、笑顔だったって知っていてくれ」。吹き荒れるサックスを搔きわけて、声も出せず震えている人にEl-Pは約束する。「拳銃と拳を空に掲げろ、神に誓って俺たちはそこにいる」(「a few words for the firing squad (radiation)」。そう、RTJは騒ぎ立てながら、全てを巻き込もうとこちらに呼びかけている。あなたは勝っても負けてもクソみたいな気分を味わう資本主義のゲームの盤上で踊っていたいのか? ましてや、性別や肌の色を始めとした記号によって優劣の決まる腐ったシステムの支配下で怯えて暮らしていたいのか? 俺たちは笑顔でぶっ壊す、お前はどうする?と。これはバカ騒ぎであり、あなたの魂に火をつけ、あなたの身体を躍動させ、あなたをあなた自身の人生へと導く、熾烈なアジテーションでもあるのだ。「Fuck you, too.(お前もくたばれ)」。RTJが本作中で最後に放つ言葉を、あなたはどのように受け取るだろうか。(高久大輝)

Text By Sho OkudaRyutaro AmanoHaruka SatoYusuke SatoKenji KomaiShoya TakahashiYuta SatoTatsuki IchikawaIkkei KazamaSuimokuNao ShimaokaShino OkamuraYuji ShibasakiNami IgusaDaiki TakakuYasuyuki Ono