「サブスクじゃ音楽が俺の体には入らない」

カーネーション・直枝政広、創ることの原点にある聴くという行為を語る

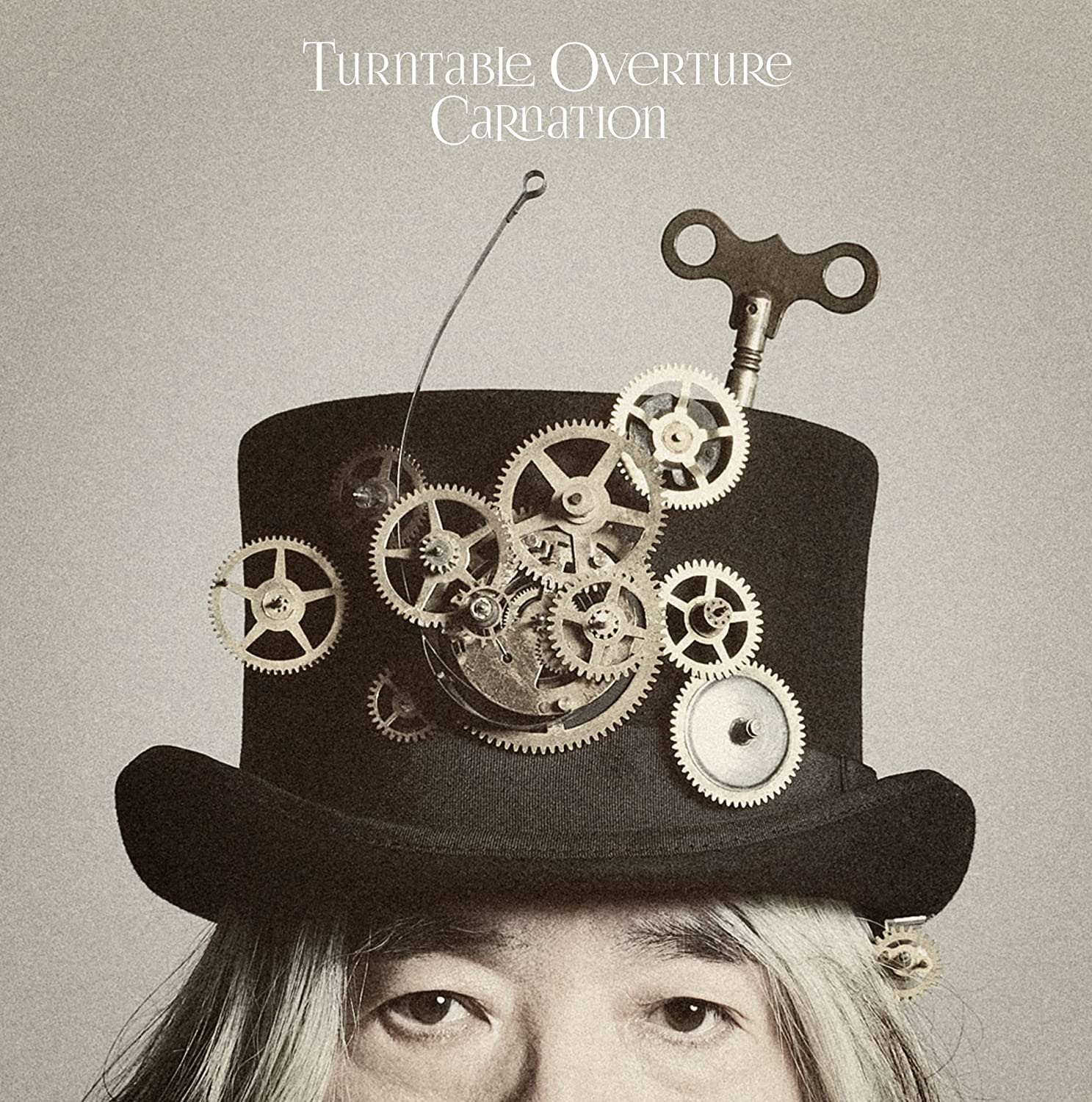

カーネーションの直枝政広が“ヴァイナル・ジャンキー”なのはファンの間で有名だが、このコロナ禍においてもオリジナル盤のレコードを通販などで手に入れていたという。しかも、単なるコレクションのためではなく“自分を上げる”ため。だから、買ったレコードは必ずターンテーブルに乗せる。ガンガン聴く。本当に好きなレコードを、お気に入りの良い音のオーディオで鳴らして自分を高めていく。それが音楽の楽しみ方。そして、そんな“上がった”状態からしか自分の創作がスタートしないことも直枝はわかっている。だから、コロナ禍でもガンガン聴いた。もちろん、そこに至るまでの不安はヤマほどあった。もう元に戻らないかもしれない。そんな絶望にも近い思いと葛藤しながら、それでも好きなレコードをターンテーブルに乗せると気持ちは自然と高揚していった。それはもしかすると音楽に魅せられた者にしかわからない本能かもしれない。だが、カーネーションのニュー・アルバム『Turntable Overture』はそうした、至極邪気のない原初的な行動から誕生した作品だ。

制作終盤には直枝、大田譲の二人ともがコロナウイルスに感染したが、一度“上がった”モティヴェイションがそこに屈することなどはなかった。岡本啓佑、張替智広、伊藤隆博、佐藤優介といったお馴染みの面々だけではなく、INO hidefumi、シマダボーイといった“新顔”もゲスト参加したニュー・アルバムと、制作中に向き合ったお気に入りの音楽について、様々な逡巡を突破したタフな精神力を持つ直枝政広に話を訊いた。

(インタビュー・文/岡村詩野)

Interview with Masahiro Naoe

──そもそも直枝さんはかなりの熱量を持ったリスナーですが、特にコロナ禍以降はどのような形で音楽を楽しんでましたか?

直枝政広(以下、N):Soggy Cheeriosでのアルバム(『Ⅲ』)が2019年のリリースで、そのツアーが全部まず冬に飛んだんだね。それで、割と目標を失っちゃったところがあって。「こんな時だから曲を作りましょう」と(鈴木)慶一さんもツイッターでみんなに呼びかけたりして、「ミュージシャンは曲を作るんだ」って言って、そういう風に力づけてくれたんだけど、割と気持ちは、制作に向かうよりも内省に向かってしまったところはあるかな。つまり、曲をまとめ上げる力みたいなものを失ったところがあって、例えばその前年に出たウィルコも『Ode To Joy』っていうアルバムを出したでしょ? なんでこんなにこの人たちにこんなところににっちゃったんだろうと思って。正直、ちょっとガッカリしたの、最初は。

──意外です。私はとてもいいアルバムだと思いました。

N:そう、今となっては俺もすごくいいと思う。でも、俺は最初、全然俺の聞きたいウィルコじゃないと思ってた。アグレッシヴさを全く失っているよねって。最初はそこに美学をあんまり感じなかったんです。ただ、コロナ禍に入って俄然その聞こえ方が変わったんだよね。「ようやくこの気分わかるわ」みたいになって、本当に響くようになった。虚無感っていうか、空白感というか……多分アメリカが相当病んでるんだろうね。ジェフ・トゥイーディの中にもうひとつの静かな物語がたぶん渦巻いたんじゃないかなと思って。音楽の聞こえ方が変わったよね。震災の時もそうだった。あの時は、ジョニ・ミッチェルの『Ladies Of The Canyon』ばっかり聴いてた。本当に聴く気を失ったり、何かものを作る気を失ったときに、音楽の響き方が違うっていうのが分かったの。そこには震災の時とコロナの始まった時とほぼ同じような感覚があったんですよ。

──なるほど。そして、コロナを挟んでもう一回ウィルコの最新作を聴き直したら、すごくいいと思えるようになったと。

N:そう、何かすごく静かで、その静かな中に音楽を持って行く、ジェフ・トゥイーディの心の持つ強さなのか心の弱さなのか……実際は分かんないけれど、そういう音楽をリリースしていく勇気は凄いなと思った。 ちょうどこの時代にあれがメインストリームに上がってくることって、そこに意味があるわけだから。僕はようやくコロナ禍に大きい心で音楽を聴くようになれた。自分の中でかなりのいろんなものを失った感があったので、逆に音がすごく響いたんです。そういう意味では、他にはエイドリアン・レンカー、ああいう人を知ったのも大きかった。コロナの中で、彼女、山小屋にレコーダーを持ち込んで録音したんだよね。ああいうことが出来るっていうことにまずジェラシーを覚えた。心の中の静寂に、立ち向かう姿勢というか、多分それが音楽にうまく表されているし、すぐに山小屋に行って、音楽を作ってしまうなんて……僕にはできないなと思ったの。 考えちゃうっていうか、止まっちゃう感じがしてね。新曲のために手を動かして、素材とかアイディアは、いっぱい溜め込んでいたんですけど。まとめ上げる力がなかったっていうか、目標を失ったところあってね。この先どうなるのって。

──海外のアーティストの多くは行動が早かったですよね。自分たちのライヴ音源をアーカイヴとして販売して売り上げをクルーに全部まわしてあげるとか、自分たちの活動チームを家族同然に思って行動しているアーティストも多く見られました。

N:うん、僕もそこなんですよ。 カーネーションって一つの会社だから、俺らも配信をすぐに始めて、結局80曲以上販売した。そういう事を自発的にしなきゃいけないよなっていうのは思ったしね。ただ、そういうアーカイヴを自分でチェックしてみて、確実に何か終わっちゃったって、変わるだろうなっていう風にはやっぱり思ったんです。昔の音源を聴いて、つい1年前2年前の自分を振り返った時にも、このコロナで、何か、考え方が変わりそうだなっていう危機感みたいなものがあったんです。今までの日々は帰ってこないよという覚悟みたいなものが、そういう制作をしながら感じてました。ちょっと悲しいですけど、もう、世の中はこのまま終わっていくんじゃないかみたいに感じたり。「いつかコロナがなくなりますように」なんて、俺はそんな楽観的な気持ちになれなかったんです。でも、そんな中でも僕はカーネーションのアーカイヴを販売しようと思った。必死に何か次のきっかけを掴まなきゃと思いつつ、でも現状をまず守らなきゃって。

──行動力で言うと、去年だとやはりテイラー・スウィフトの2枚のアルバムですよね。ザ・ナショナルやボン・イヴェールらそれまで全く交流のなかったインディー・ロック系アーティストたちと組んで2枚ともリモートで全部作り上げた。ああいう作品を動きの鈍るタイミングで制作した英断がまず素晴らしかった。もちろん内容の良さは言うまでもないんですけど。

N:やっぱり、底力、ちゃんと地盤があるんだと思う。前向きに、軽やかに、商売ができるっていうね。あと、使命感もあるんだろうね。私はそうありたいって、ちゃんとリードしていく意志があるからできるんじゃないかな。しかもそれがちゃんと形になる……そういう土台がシーンにあるというのが素晴らしい。しかも、僕、テイラーの弾き語りの映像観たんですけど、テイラーって弾き語り上手ですよね。すごい良かった。

──去年のコロナ禍序盤に、海外アーティストたちがツイッターやインスタグラムなどSNSを積極的に活用していたのも印象的でした。

N:僕はそんなしょっちゅうツイッターでも発言して行くタイプじゃないし、逆になんかさせてくれよみたいなところがあるからなあ。そこは性格的に引っ込み思案なところもあって、いろんな表現の邪魔をしている部分でもあるんだけどね(苦笑)。でも、さすがに、ここは声かけてあげないとファンも心配だよね、みんなそうだよね、っていうのは当然思う。実際に映像で「みんな元気ですか?」って発信すると、ファンの方々も「すごく安心しました」ってレスポンスをくれる。そういうのが嬉しかったですね。

──日本でもドネーションを呼びかけているアーティストは多かったですよね。

N:うん、山本精一さんとかね。《ベアーズ》救済コンピとかを制作して、行動を起こしてましたよね。身近な人たちのそういう誠実な行動にはすごく励まされた。音楽の良さというのが改めて自分の中にフィードバックされていったきっかけにもなったしね。だから、俺たちもいっぱいアーカイヴをリリースした。とにかく出せるものを出すっていう方法。そうしていかないと、どうしてもきつかったし、それによって励まされる人もきっといたと思うし。

──直枝さん自身は、何かを聴いたりして励まされたりはしなかったのですか?

N:俺の場合は韓流ドラマなんですよ。『愛の不時着』以降、タイムスリップ物とかラブコメもいっぱい観た。あと少し遅れて観たんだけど、中国の若手監督として注目を浴びたビー・ガン監督の『凱里ブルース』とか『ロングデイズ・ジャーニー この夜の涯てへ』とか……やっぱり、ああいう映像の中のイリュージョン、その表現力みたいなものは絶対忘れちゃいけないなって。ああいう作品に感動する自分がいるということを再確認したんですよ。そういう映像の中に流れてくる音楽は、もちろん中国のポップスとかロックなんですけど、それがすごく良かったりするんですよ。カレン・モク「堅強的理由」とか、もう最高でね。ただ、映画もコロナ以前のものだから、確実にそこが違う。別の世界で作られたものなので、憧れを持って観ている感じがあるんです。果たしてそこに戻れるのかどうかは分からない、みたいなね。こんな感覚はやっぱり震災の時と同じでした。心があるミュージシャンはみんなじっと我慢して何も言わずに何か作ってたんじゃないかな。

──ただ、新作からはそうした絶望感や不安や諦念がほとんど感じられませんでした。むしろ底力のようなものが、これまでのキャリアを総括するかのように結集されている印象があったほどです。1曲目の「Changed」からソウル・ファンク調の熱気が漲っています。

N:もの作りに入るとスイッチは入りますよね。まとめ上げる力がようやく湧き上がってくる。そこで流れに任せるしかないっていう感じになっていく。もちろん、何も考えてないっていう瞬間あります。ただ、スタジオに行けばやっぱりみんなが今のこの状況に気を遣ってマスクはしているし、何かが分断されたなあっていう思いはありました。これまでの普段と同じではないんです。でも、うん、わかりますよ。「Changed」のファンクな感じは、確かにチカーノ・バットマンをちょっと意識した。あとトーキング・ヘッズみたいな感じとか……あとブライアン・イーノがいたらどんな音を入れるかな……とかね、そういうことは考えながら作りました。だけど最初キーボードで組み立てたので、最終的にどこに着地するんだろうと思っていて。コード進行も変だし、そもそも2コードしかないし、ベースがずっと同じパターンをやってるし……って感じで、ちょっと今までにないシンプルさだったんで。そのムードを変えてくれるのが岡本(啓佑)くんのドラムでした。いい意味で荒くれ感を出してくれたと思ってます。

──今のカーネーションは主にドラムが2人体制です。岡本さんと張替智広さん。加えて、今回はそこにパーカッションでシマダボーイさんも参加しています。曲によってどのように起用しているのでしょうか。

N:ハリー(張替)が好きなドラマーはキース・ムーンとハル・ブレインとメル・テイラーだったりして、非常にヴィンテージな音楽に深い理解がある。でも使っている機材は新しい。岡本くんはヴィンテージ・キットを使って、独自の今の新しいドラムだけでリズムを叩いてみせている。岡本くんは、今回アルバムに参加してくれたシマダボーイくんと2人で《OGISUM》というファッションメーカーのCMをやってるんだけど、これがめちゃくちゃかっこいいんですよ。そういうことを1発でやっちゃえる度胸がいいよね。「Changed」ではそういうところを発揮してほしいなあと思ってね。逆にハリーは俺の好みをわかってくれちゃって、理解してくれて演出してくれる。そういう曲の場合はハリーにお願いしています。変えてもらいたいと思った時にはドタバタでフリーな岡本くんに頼む。実際に、岡本くんは僕らがパーカッションで悩んでいると、「シマダボーイを使ったらどうですか」って電話すぐしてくれたりした。彼とはちゃんと一緒にやったことはなかったけど、もちろんスカートのバックで叩いているのも観ていたし、大歓迎だった。だって、シマダボーイはもう基本が完全に出来ている人だから、安心して任せられた。しかも、こっちの要望にもすべて答えられるプロフェッショナルですよ。お見事ですね。「あのレコードはいいよね」みたいなマニアックな話はハリーとしてます(笑)。

──どの曲も、ちょっと矛盾した言い方ですが「現代的なヴィンテージ感」みたいな音作りがうかがえる曲が多いですが、音作りの参考にした作品などはありましたか?

N:そうだね、時代感が不明なフォクシジェンとか、あとリチャード・スウィフトとか、ドリーミーで贅沢な音に聴こえるあの感じは結構好きで。アメリカの音楽っていうのはボトムがしっかりしてるんだね。制作する現場がたぶん必ずアナログで録れるしね。そういうのが伝わってくる良い音源だった。「BABY BABY BABY」とかはファンクなんだけどウォール・オブ・サウンド。フィル・スペクターに着地していくって感じなんだけど、音響的にそこに攻め入るんじゃなく、そういう音楽も全く知らないであろうエンジニアの原真人に預けるやり方でね。すごくマニアックに聴き込んでる人がそれを狙うと模倣になっちゃうけど、やっぱり新しい今のフレッシュな音楽として、その遺伝子みたいなものをにおわせながら伝えていく方が俄然面白味があるかなと思ってね。だから「BABY BABY BABY」も、特に何もお手本とか意識してない。

──今作の曲もそうですが、近年の直枝さんの曲って、1曲の中でどんどん展開が変わっていきますよね。これにはどういう背景があるからなのでしょうか?

N:全部キーボードで作ってるからかな。ギターはもう長年の付き合いだから、だいたい次はこうでるだろうと言う手癖みたいなあるんで、手癖排除のためにギターではあんまり作らないようにしてるんです。あとは、コンピューターで音楽を作ることが増えたっていうのもある。だからリズムを組んでいろんなことやってるうちに曲が見えてくる、みたいな。とにかく「手を止めない」っていうやり方です。自動筆記と同じで、ビート流しながら、やってくうちにアイディアが積み上がって1つの楽曲みたいなものが見えてくるっていうか。「Changed」もちろんそうやって基本はできるんです。で、一方で、iPhoneでボイスメモにいろんなアイデアを鼻歌で貯めこんでもいて。両方で同時にやっておかないと制作が止まっちゃうから。常に稼働させとけば、どんな風に組み上げた曲でも最終的にはカーネーションになるっていう確信があるからなんです。

──常に循環させておくことで湧き上がるアイデアを柔軟にとりこんでいく、と。

N:そう。あらかじめイメージした音を目指すのではないんです。引き出しは開けっ放しなんですよ。だから、自然と出てきたニュアンスがスティーリー・ダン的だったりとか、さすがにもうそれはしょうがない(笑)。40年、50年聴いてきてるわけですから。俺は彼らが新しかった時から聴いてるから。そこに今やりたいことのヒントが隠されてて、俺はそれを自然に出してるって感じなんですよ。

──過去に学ぶというか、未来のヒントって絶対過去の中にあるとしか言いようがないと思うんです。新しい音を作るに当たって未来ばっかり見ていたんでは絶対新しいもの生まれない。

N:うん、そういう思いで今でも聴いてるけどね。スティーリー・ダンでもなんでもそうだけど、あえて馴染みのレコードのオリジナル盤買って、新譜と同じような感覚で聴いて興奮してる。実際全然聴こえ方違うし。そういうふうにレコードを買うっていう行為を自分の感覚を磨くための行為だと思ってるんですよ。だから、良い盤質のものを探したり、同じものを何枚も持ってても、オリジナルを見つけたら思い切って買っちゃう。で、ちゃんと聴きます。すごい迫力です。これをやらないと自分は変わらないと思うんで。でも、そういう行為が重要。そういえばコロナが始まった頃は海外から古いロックの7インチをやたらと買ってて、思い切ってピンク・フロイドの「See Emily Play」のオリジナル7インチ・シングルを買いましたね。いや、もう既に持ってるんですよ。アナログでも何種類か。でもUKオリジナル盤を聴いた時の自分の感覚は、やっぱりなにかすごく上がるんです。制作に向かう気持ちを作るという事にはそういう力のある音楽を聴かないといけないんだよね。だから必要なものはなるたけ、贅沢して聴かないとダメだと思う。サブスクじゃ音楽が俺の体には入らない。

そうなると、あとオーディオね。一番蔑ろにされている部分がオーディオでしょう。どんな環境で音楽を聴くか、どんなシステムで聴くかという事が重要。お金をかけてハイエンドな機材を揃えられる人はそれで幸せだろうし、別にいいんですけど、おれはジャンクな機材を組み合わせて、最高にいいと思える独自の音を探求するのが好きでね。決して高くないケーブルでもいいのがあったりするじゃない。直感で色々と試して首捻りながら積み上げて行く事は忘れちゃいけないなって自分で思っているので、部品がしっかりしていて安いものを組み合わせていい音を出していくっていうことを模索してます。お金を出せば良い音が得られるかもしれないけど、工夫していい音を探す事が面白いです。

──その“いい音”は時代ごとに変化すると思いますが、今だとどういう感覚になるのでしょうか。

N:“いい音”って何かはそれぞれですけど、時代や育ち方でもう全然違いますね。スピーカー変えると音楽の聴き方変わるし、今までこうこういうもんだろうみたいに思っていたものが、実はもう全然違っていたんだってことに気づく。洋楽だとなおさらで、向こうはそもそも電圧が違うんだから聴こえ方が違うはずなんですよ。その差を何とか縮めたいって気持ちは常にありますね。音はカートリッジやケーブルの違いから生まれてくる。今こそオーディオは大切なんです。そういう思いが曲作りや歌詞にも反映されるんですよね。

──6曲目の「霧のスーヴェニール」のクレジットには「樋口篤史」さんという名前がありますが。

N:これね、樋口篤史くんという僕の高校時代の友達が作った曲なんです。彼が学生の後に音楽家としてやっていきたくて、曲を書き溜めてレコード会社のディレクターに会いに行ったりしていた時の曲なんです。で、ある時「やっぱ挫折しちゃった」って話を聞いて、「そういう時の曲はどこにあるの? 今、何に使われているの?」って聞いたら、「全部自分の頭の中にある」って言うわけ。そこで聴かせてもらったら、それがすごくいいメロディだったのね。これ、すごくいいから僕がちょっと手直しして歌詞もつけるからやらせてって頼んで。だからこれは彼との共作。最初はすごくいいメロディの、エヴァリー・ブラザーズみたいな、カントリー・バラードだったんです。一度、ライヴでやってみたんだけど、このままだと何か足りないなってことで、現場でテンポをがくんと半分ぐらい落としてやってみたらこうなったんですよ。で、エンジニアの原(真人)くんにはブレイク・ミルズのような感じだったり、ダニエル・ラノワがもっとドラッギーになった感じとかって伝えました。これはちゃんと新たな曲にしていく必要があるなと。僕はそうやって常にプロデュースは的な視点でモノをつくっているところがあるんですよ。

──では、そのプロデュース的な視点だと、「Highland Lowland」はどのようにディレクションをしていったのでしょうか。

N:あれはマイブラのシンセ版みたいな感じをイメージしてたかな。最初は普通のロックだった。それじゃ面白くないなと思ってシンセをいじっていたらどんどん嵐のような音になっていって。本当はギターで(山本)精一さんとか松江(潤)くんとかを呼んでもろにシューゲイザーにしようかなと思ったんだけど。あとは、「Rock On」はリチャード・スウィフト。最初は完全にT・レックスになりそうだったのでそれは避けようと思って。

──タイトルからして「Rock On」ですしね。

N:(笑)そうそう。だから変えたの。逆に「海の叙景」は2013年のアイディアでデモ・テープそのままです。ドラムとベース差し替えた。ただ、こうして1曲ごとに改めてみてみると、やっぱりその音の向こう側を覗こうとしてもがき続けてましたね。そこがこのアルバムの良さの一つかなあ。今現状に満足しないその音響の楽しみ方みたいなものが僕は常にあるから、そこがすごくよく出ていると思いますね。常に満足しない、もっといい音があるはず、っていう意識。オーディオ良くして聴くという行為もそうですけど、そうやって基準を上げていく作業ですからね、新作を作ることも。今僕らは90年代とかのやり方は絶対出来ない状況にいるわけです。つまり予算はそんなにかけられない時代。でも、ベースとドラムが入るブースがあればなんとかなる。自分がやり慣れてる小さいスタジオでどれだけ夢のある音が作れるかということを今回やってるわけです。例えば、ウォール・オブ・サウンドの時のスタジオだって、すごく小さいところにミュージシャンを何10人とぶっ込んで録音してたりするわけじゃないですか。だから録り音さえしっかりしていれば可能性は無限です。夢は広がるんですよ。そこを大事にして今回は作ってます。

──では、今回の『Turntable Overture』を聴くにあたって、合わせてこれも聴いてほしい、というディスクやアーティストをあげてもらえますか?

N:(フォクシジェンの)ジョナサン・ラドーの一派でCRUMBとか、ブラック・キーズの新作もいいし、ダン・オーバックとかはもう、他人と思えない(笑)。カナダのバンド、MotoristsなんてどこかThe dB’sみたいで最高ですよ。あと、もちろんウィルコだったら『Summerteeth』とかも今更だけど聴いてほしいな……もう1歩生み出して欲しいよね。今ってなんかちょっと分断されてるじゃない? 日本の音楽が好きな人は洋楽アーティストをあまり聴かないし。寂しいなと思うんだけど、でも、それって結局、こんなこと言ってる俺たちが本当に説得力を持つ音楽を作らなきゃ意味ないんで、そこは粘るしかなないかなって思ってる。「なんで今までカーネーションを聴いてなかったんだろう」っていう人がとりあえずあと1万人ぐらいいるといいなと思ってますけどね(笑)。

<了>

(協力/久保千乃)

Text By Shino Okamura

カーネーション

Turntable Overture

LABEL : PANAM / 日本クラウン

RELEASE DATE : 2021.11.17

購入はこちら

Tower Records / HMV / Amazon / iTunes