脈を打つ、抵抗のグルーヴ

〜The Roots ディスク・ガイド〜

“ヒップホップ・バンド”、あるいは“生演奏とヒップホップの融合”といったトピックを語る上で外せない存在、ザ・ルーツ。最も偉大なラッパーのひとりであり、同時にそれでもなお最も過小評価されているラッパーとも呼ばれるブラック・ソートと、彼らの突出した演奏の核を担うドラマー、クエストラブを中心に、彼らは1987年ごろに活動をスタートして以来、参加メンバーの変遷を経ながら、アフリカン・アメリカンの歴史や社会への眼差しが存分に込められた作品を世に送り出し続けてきた。

2016年に『End Game』という作品がアナウンスされたものの現状リリースされていないわけだが、無論彼らの眼光は未だ鋭く輝いている。最近でも例えばブラックソートのソロでの活動はもちろんのこと、とりわけクエストラブが映像作品において発揮している手腕には目を見張るものがあると言っていいだろう。初監督作品『サマー・オブ・ソウル(あるいは、革命がテレビ放映されなかった時)』(2021年)はアフリカン・アメリカンによる抑圧への抵抗の(無かったことにされてしまいかねなかった)歴史を、はっきりと捉えていた。もはや映画を通して彼らの存在を知った若い世代のリスナーも存在するであろう今、来日ツアー中のザ・ルーツの活動をディスク・ガイドという形で振り返ってみる。

なお、コラボ作も含めてできる限りザ・ルーツ名義のものをさらっているが、彼らが関わった重要作も数多く存在するため、今回はその中から「重要周辺作品」として2作品をアボかど氏にピックアップしていただいている。(編集部)

(ディスク・ガイド原稿/アボかど、市川タツキ、岡村詩野、奧田翔、加藤孔紀、駒井憲嗣、島岡奈央、高久大輝、髙橋翔哉、原雅明)

『Organix』

1993年 / Remedy

セルフ・リリースの実質的なデビュー・アルバムである本作は、「ボヘミアンで、ジャジーで、お香が好きそうな人達で、黒人のジャック・ケルアックっぽいビートニックな人達」に受け入れられたとクエストラブは言った。生演奏のヒップホップなどヒップホップではないと批判された時代に登場した、徒花のようなアルバムだ。クエストラブ、ブラック・ソート、マリク・B、ハブことレナード・ハバード、スコット・ストーチの他に、スケーターでハードコアのギタリストだったチャック・トリース、後にシカゴのポストロック、音響シーンで中核を担ったベーシストのジョシュア・エイブラムスも参加した。

『Do You Want More?!!!??!』でもドラムが生音すぎる等の批判に晒され、意図的にヒップホップのサウンドらしく作った『Illadelph Halflife』を経て、批判を封じ込めて晴れてシーンに認められたザ・ルーツだが、『Organix』がこのバンドの原点であることは今も変わらない。生そのもののドラムから作られた本作がなければ、『Undun』や『…And Then You Shoot Your Cousin』のようなコンセプチュアルなアルバムを作ることはなく、無難なヒップホップ・グループとして歩んだのかもしれないし、クエストラブがディアンジェロと『Voodoo』の酩酊したビートを叩き出すこともなかったと思う。(原雅明)

『Do You Want More?!!!??!』

1995年 / DGC

ジャズとヒップホップの融合という点で、ザ・ルーツの右に出るものはいないだろう。高校の同級生で結成したバンドが1994年にリリースした名盤「Do You Want More ?!!!??!」は、生楽器で徹底的にこだわるジャズベースのサウンドに、生粋の東海岸仕立てのライミングが乗った、唯一無二の音楽のパッケージである。本作品には、事前に計算された楽譜からは生まれない、瞬間的なジャムセッションのグルーヴがぎっしりと詰め込まれている。アルバムは序盤では、「Proceed」から「Distortion To Static」、そして「Mellow My Man」と名曲が続き、脳のアルファ波を刺激するようなジャズ・メロディの心地よさが光る。スティーブン・コールマンの乾いたサックス音が存分に楽しめる「Essaywhuman?!!!??!」は、1700人のファンの目の前で披露した演奏の録音だ。また、鈍いベースで始まる「Swept Away」は、様々な楽器が加わっていくと共に軽快になっていくと、さらに後半ではノイズ音で曲調がシフトし、表情を変える。この展開の予想のつかなさに、胸が弾む。音楽は、予想ができないからこそ楽しく、美しいのだ。AIが音楽を作れてしまう現代、ザ・ルーツの音楽は希少である。(島岡奈央)

『Illadelph Halflife』

1996年 / DGC

今作がリリースされた1996年がラップ業界においてどれだけハードな時代だったかについては、現在日本公開中の映画『L.A.コールドケース』に詳しい。この年、ザ・ルーツは方向転換を決意した。クエストラブが後に述懐しているように、テンポが変わりすぎてミックスできないというDJからの指摘を受けた彼は、制作前にスタジオに2ヵ月籠もり、徹底的にエンジニアリングを研究し“ライフレス”なサウンドを目指したという。人力でブレイクビーツを鳴らしているのに、あたかもサンプリングしているかのように聞こえるプロダクションへ。その大胆な変化により獲得したどこまでもスムースなトラックの心地よさに対して、リリックは痛烈さを増している。「What They Do」では、業界は資本主義の追求のためにヒップホップの精神を忘れていると指摘し、「Panic!!!!!」ではブラックソートが「止まらない/平和じゃない/警察のレベルが上がってもまだ犯罪が起きている/息ができない/どうなってるんだ」とストリートの緊張について描写する。マリク・Bは「It Just Don’t Stop」で殺人、レイプ、ヘイトクライムを題材にし、ダイス・ロウは「Episodes」で「アメリカの最悪の悪夢/それは子供が手にする銃だ」と警鐘を鳴らし、1996年と2022年が繋がっていることを証明する。(駒井憲嗣)

『Things Fall Apart』

1999年 / MCA

ナイジェリアの小説家=チヌア・アチェベによる同名の著書(邦題は『崩れゆく絆』)にインスパイアされたと思われる4作目は、映画『モ’・ベター・ブルース』(1990年)で主人公が「黒人だけが俺たちの音楽を理解してくれない」と憤るシーンからスタートする。そのフラストレーションを発散させるかのように、ブラック・ソートは「お前の彼女は俺の音楽が未来的だって言う」とスピットする(もちろん、コード付きのマイクで!)が、同年9月にデビューするイヴ(当時はEve of Destruction名義)を客演に迎えているあたりはさすが。彼女は「You Got Me」で憂いを帯びたラップを披露しているほか、「Ain’t Sayin Nothin’ New」にもバックグラウンド・ヴォーカルで参加している。また、スクーリー・D「Saturday Night」をサンプルした「Without A Doubt」における金属音の響くミニマルなビートは今聴いてもフレッシュで、モス・デフ(現:ヤシーン・ベイ)も参加した「Double Thought」では、ビートがループするだけでなくフックでメロウになるなど、近年のヒップホップにも繋がる実験的な要素が見出せる。当時たびたびライヴに不参加だった状況を踏まえて「居なくなったんじゃない、出口を間違えちまったんだよ」とジョークを飛ばすマリク・Bは、残念ながら本作への参加を最後に翌年他界。(奧田翔)

『Phrenology』

2002年 / MCA

“Phrenology(骨相学)”と題された本作のジャケットの絵を見てみると、主に20世紀の黒人史を象徴する出来事(ミンストレル・ショーやKKKの存在、ローザ・パークスからアンジェラ・デイヴィスまで)が細かく描かれている。再生ボタンを押すと、短いスキットから、苛烈なドラムが我々を出迎える本作は、ヒップホップバンドたるザ・ルーツのバンド性をより強める形で、前作のサウンドから大きな変化を見せるが、ヒップホップ、あるいは黒人文化と音楽ジャンル史の(ジャケットの絵の通り)解体と、その関係性に対するアンビバレントな思いを綴った、濃密かつ複雑なコンセプトを持つ作品でもある。本作中でもひときわ異質なパンクテイストを持つ「!!!!!!!」や、コーディ・チェズナットが生まれ落ちた赤子にロックンロールと名付ける「The Seed (2.0)」が、その点では、アルバムを象徴する曲と言えそうだが、一方で「Water」のような元メンバー、マリク・Bの薬物依存の葛藤を描いた10分に及ぶ大作の逸脱も聞き逃せない。コンセプチュアルな形式の中に、人間ドラマを注ぎ込んだ意欲作と言えるだろう。また今年、黒人音楽との関係性に重きを置いたバズ・ラーマンによるエルヴィス・プレスリーの伝記映画『エルヴィス』を見た者にとっては(あるいは順番は逆でもいいが)、より本作の持つコンセプトがクリアに聞こえてくるのではないだろうか。(市川タツキ)

『The Tipping Point』

2004年 / Geffen

タイトルの元ネタになったマルコム・グラッドウェルの著書、そこでの「ウィルスのように劇的に広がるアイディア」というキーワードには、現在においては複数の意味でギョッとしてしまう。ザ・ルーツの本作は、エアロゾルやソーシャルメディアを介さずとも、新たな時代への「転換点」たろうとした野心作だったのか。一部のリスナーからは、異色の前作『Phrenology』のクロスオーバー路線を引き継いだ、驚きの少ない作品とみる向きもあるよう。たしかに「Star」のティンバランド風ビートや、レゲエ・ナンバー「Guns Are Drawn」は、前作の冒険を伸長した試み。だが本作最大の魅力は、前作のある種の雑多さとは対照的に、一貫したスムースな心地よさが多彩な楽曲たちをまとめていることではないか。この風通しの良さの理由は、奔放なジャム演奏をあとからエディットするという制作時のコンセプトにあると思う。それゆえ演奏が多くラップが少ないとの批判も見られ、キャリア史上もっとも政治性の後退した作品だが、いっぽうで深い味わいのある初めてのアダルト・オリエンテッドな作品でもある。今年発表されたティアーズ・フォー・フィアーズによる18年ぶりの同名のアルバムは、中年期特有の苦悩についての作品であった。ザ・ルーツが本作で求めたのは、『Things Fall Apart』以降で手にした決定的な成功のあとの、フリーな演奏の気楽さと安らかなフィーリングという、もっと私的な人生の「転換」だったのかもしれない。(髙橋翔哉)

『Game Theory』

2006年 / Def Jam

私とザ・ルーツの初めての出会いは、幼い私に音楽を教えてくれた母がある日突然流した『Game Theory』だった。自ら本作品を聞くようになったのは中学生以降だったと思うが、荒々しい楽器の進行に力強いラップ、不気味ささえ感じさせる独特なグルーヴは、それまで聞いてきたヒップホップ(アイス・キューブやエミネムが当時の自分のお気に入りだった)とは一味違った衝撃を与えられたことを、今でも明確に覚えている。ヒップホップが多様に変化している現在に改めてレコードを再訪問してみると、『Game Theory』はフィリー出身のベテラン・バンドが今まで生み出してきた作品の中でも、かなり渋い一枚だとわかる。脈打つ鼓動のようなクエストラブのドラムは本作の心臓であり、混在するサウンドの不穏さとステートメントの明瞭さ、本作品の最大の魅力と言える。ブラック・ソートが社会の病をラップする「Don’t Feel Right」から、インダストリアルでダークな「In The Music」、終盤にはレディオヘッドの「You and Whose Army」をサンプルしたスロウR&B「Atonement」も。Jay-Z時代のDef Jam移籍後の初アルバムということも関連してか、従来のジャジーでオーガニック、正統派なヒップホップスタイルから離脱し、歪さと荒さを前面に押し出したザ・ルーツの変化球な一枚である。(島岡奈央)

『Rising Down』

2008年 / Def Jam

作家のウィリアム・T・ヴォルマンによる書籍『Rising Up and Rising Down: Some Thoughts on Violence, Freedom and Urgent Means』からタイトルを取ったという本作は、同書と同じくポリティカルなカラーの強い作品だ。サウンドもダークで緊張感の漂うものが中心で、ヘヴィなテーマと合致したコンセプチュアルな作品になっている。

シリアスなトーン以外の特徴としては、エレクトロ的な重厚なシンセやアフロビート要素の導入といったクロスオーバーな試みが挙げられる。パトリック・スタンプを迎えた「Birthday Girl」のようなロック方面へ目配せした楽曲もある。本作がリリースされた2008年は、ルーペ・フィアスコやキッド・カディなど越境的なスタイルのアーティストが「ヒップスター・ラップ」などと呼ばれて次々と登場していた時期で、恐らくザ・ルーツもそのムーブメントに刺激を受けていたのだろう。その中の一人であるワーレイ(とクリセット・ミッシェル)と共にゴーゴー風味に挑んだ「Rising Up」は本作のハイライトの一つだ。ヒップスター・ラップの流れは後のエイサップ・ロッキーやトラヴィス・スコットなどにも繋がっていくことになる。現行シーンの「ルーツ」の一つを知る意味でも重要な一枚だ。(アボかど)

『How I Got Over』

2010年 / Def Jam

カーティス・メイフィールド「Move On Up」を思わせる、疾走するヤング・ソウルと形容したいタイトルトラックでブラックソートは、「もう、うんざりしているんだ/銃声が響くフッドの中で生きることに」とストリートの現実をラップし、ヴォーカリストとしての力量もアピールする。しかし、抑制された前半のトーンと、オプティミスティックな後半の流れにこの曲を挟み、アルバム全体としては絶望を希望に変えようとする姿勢を崩さない。全12曲のうち、4分を超える曲は1曲しかなく、彼らのアルバムのなかではコンパクトではあるが、静かな高揚が42分間を満たしている。そのムードに大きく貢献しているのがフィーチャリング勢だ。カニエとビーチ・ハウスの邂逅を挙げるまでもなく、ラッパーとインディー・アクトの蜜月は珍しくなくなったが、ザ・ルーツはダーティー・プロジェクターズ、ジョアンナ・ニューサム、モンスターズ・オブ・フォークのアトモスフィアを、エキセントリシティとしてではなく、アルバムの流れになめらかに浸透させ、『How I Got Over』というタイトルに込められた、乗り越え続け、闘い続けるというテーマを確固たるものにする。そして、ポール・マッカートニー「Momma Miss America」のブレイクの上でジョン・レジェンドが歌う「The Fire」の勇壮さは抗いがたい。(駒井憲嗣)

『Wake Up!』

2010年 / GOOD Music, Columbia, Sony

クエストラブは自ら監督したドキュメント映画『Summer Of Soul』について「このフィルムは50年も放置された。なぜこうも黒人の物語はもみ消されるのか」と発言をしている。ブラック・ミュージックを単なるカルチャーではなく不遇な黒人史の中でしっかり捉えようとする真摯で社会的な姿勢。だから本作が、オバマ大統領(当時)の選挙活動に刺激を受け、初の黒人大統領が誕生したタイミングに制作されたのは当然とも言える。きっと公民権運動前後に匹敵する歴史上重要局面と考えたのだろう。そこで、70年代の曲を中心にダニー・ハザウェイ、ニーナ・シモン、マーヴィン・ゲイらの曲をカヴァー。ビル・ウィザース「I Can’t Write Left Handed」には『Live at Carnegie Hall』(73年)でも叩いていたドラマーのジェイムズ・ギャドソンが参加するなど、時代を今に繋げようという試みも感じられる。しかも人気のジョン・レジェンドとのコラボという形をとり、コモン、マリク・ユセフらを曲ごとに呼び寄せる横のつながりをも強調することでエンターテインメントとしての華やかさも纏った。中ではカーティス・メイフィールドの『There’s No Place Like America Today』収録曲で、ここではブラック・ソートが参加した「Hard Times」の“このクレイジーな町では苦労しても愛は見つからない”というメッセージが痛烈だ。“目覚めよ!”というタイトルは本作から10年以上が経過した今も、ブラック・カルチャーがもみ消される危機感を突きつけてくる。(岡村詩野)

『Betty Wright: The Movie』

2011年 / S-Curve

クエストラブは確かにドキュメンタリー『Summer Of Soul』で初めて映画監督という分野に進出したかに見えたが、実際にはデビューから一貫して“Black Erasure(黒人文化の抹消)”に歯止めをかけるような活動をしてきた。アル・グリーン、ブッカー・T・ジョーンズなどの作品をサポートしたり、自身制作会社を立ち上げてドキュメンタリー・シリーズ『Hip Hop: The Songs That Shook America』の製作総指揮をつとめたり、アカデミー賞の音楽監督を担当したり(2021年)……と広くエンターテインメントに関わることで黒人文化の向上と歴史認識を目標としてきたようなところさえある。本作もそう。多くのアーティストからサンプリングされている(あるいは小沢健二の「ラヴリー」の元ネタでもある)「Clean Up Woman」などで知られるベティ・ライトの約10年ぶりとなるアルバムをザ・ルーツがバックアップするように共演。ジョシュ・ストーンを迎えた「Whisper In The Wind」のようにストリングスやホーンをふんだんに用いたオールド・スクール……というかニュー・ソウル調の曲が多く揃っていて、メロウで聴きやすい、やや手堅い印象さえ受けるのも事実だが、リル・ウェインをフィーチュアした「Grapes On A Vine」、スヌープ・ドッグが参加した「Real Woman」あたりは、エリカ・バドゥら後輩世代とも積極的に共演してきたベティの柔軟で開かれた息吹を伝えてくれる。それだけに2020年に66歳で亡くなったのは本当に残念。まだまだ次があっただろうに。(岡村詩野)

『Undun』

2011年 / Def Jam

「Redford Suite」なる、ストリングスとピアノ主体のインストゥルメンタル4曲で構成された組曲がフィナーレを飾る本作。そのイメージが鮮烈なためかひときわ静謐なアルバムとの印象を受けるが、全体としてテンポダウンし、オルガンの優しい音色が際だつ繊細なプロダクションは、聴き手をメランコリックな物語へ引き込んでいく。作品に一貫してダークな影を落としているのは、スフィアン・スティーヴンスの楽曲から引用されたレッドフォード・スティーヴンスという架空の少年の人生=犯罪生活から死まで、をなぞった本作のコンセプトである(その楽曲「Redford」は、先述の組曲の冒頭にリミックスされるような形で配置されている)。なお物語の時系列は逆行になっているため、リスナーは最初に目にする彼の死への過程を、時間をさかのぼることで探るという謎解きにもなっているのだ。そういったフィクショナルなストーリーを持った様式上、本作はもっとも固有名詞の登場頻度が少ないアルバムといえ、本記事の『The Tipping Point』で書いたのとは別の理由で、直接的な政治性が後退した作品といえるかもしれない。しかし一方で、《Genius》ではリスナーによるリリックの解読がかなり緻密になされている。そこからメッセージを浮かび上がらせ、社会にもたらされた死という命題に向き合わせるという、受け手の主体性を刺激するアルバムなのだ。(髙橋翔哉)

『Wise Up Ghost』

2013年 / Blue Note

ザ・ルーツがハウスバンドを務めるTV番組『Late Night with Jimmy Fallon』にエルヴィス・コステロが出演したことをきっかけに実現したコラボレーション。前半の「Sugar Won’t Work」以降の3曲では、バンドが先導するファンキーなリズムにのせて歌が配置され、ラップとまではいかないまでも時に韻も踏みながら、ビートとの調和を意識した歌唱表現が共作である点を強調する。加えて、過去のコステロの楽曲をサンプリングし、再構築を試みるヒップホップ的な手法も取り入れられた。イングランド出身で自身の芸名をエルヴィス・プレスリーからとったコステロのアメリカ音楽史への眼差しは長年のものだが、とりわけ2006年にニューオリンズのピアニストであるアラン・トゥーサンとの共作『The River In Reverse』でジャズやブルーズ、R&Bのルーツに迫ったことが本作へと繋がっている気がしてならない。「Cinco minutos con vos」でメキシコ系アメリカ人のバンド、La Santa CeciliaのLa Marisoulが客演、本作のリミックス&リワーク版ではメナハン・ストリート・バンドとアンティバラスらブルックリン周りのバンドの参加や、本作には不参加だったMCのブラック・ソートもカリーム・リギンスのビートでラップしている。多様なサウンドやビートをミックスしてみせるクエストラブのDJ的な采配も見えてくるよう。(加藤孔紀)

『…And Then You Shoot Your Cousin』

2014年 / Def Jam

オープニング・トラック「Theme From Middle of the Night」でニーナ・シモンが歌っている通り、真夜中にだけ活発に動くことのできる悲しい魂へと焦点を当てた本作は、エルヴィス・コステロとのコラボ作を除けば前作に当たる『Undun』と同様、コンセプチュアルな作品と言っていい。悲しい魂とは、アフリカン・アメリカンをはじめとした社会的なマイノリティであり、アルコール中毒者であり、薬物中毒者であり、セックス中毒者……いわばいわゆる社会不適合者である。クエストラブがリリースと同時期に《VULTURE》に寄稿していた6部構成のエッセイ・シリーズを鑑みれば、悲しい魂たちの負のループを描く本作に宿った絶望は裏返り、当然のごとく「ヒップホップは何を救っているのか」という問いへと変貌する。クエストラブとブラック・ソートの技術と熱意が融合した、本作中で最もハードなトラックのひとつ「Black Rock」のフックで盟友、ダイス・ロウはこんな風に歌っている。「連中は俺が死んでいるのを発見したがってる/そのときまでに、この世界に居場所を作ろう/俺と娘のために」。ヒップホップはその本懐を忘れ、ただただビジネスの奴隷として生き長らえているのだろうか? 本作にある大きな問いかけは、今なお、いやむしろ今だからこそ、さらに鋭く尖ってみえる。(高久大輝)

【重要周辺作品】

J. Period

『The Best Of The Roots : Hosted By Black Thought』

2006年 / True Elements

今年のザ・ルーツ主催フェス《Roots Picnic》では、ブラック・ソートがUGKやリック・ロスなどの楽曲でフリースタイルを披露する「Live Mixtape」という企画が大きな話題を集めた。本作はその時にDJを務めていたJ. Periodが手掛けたザ・ルーツ公式のミックステープだ。

ベストと銘打ってはいるものの、大量のオリジナル曲やブラック・ソートのフリースタイルなども収録。ザ・ルーツ名義の楽曲だけではなくブラック・ソートの客演曲にも手を広げており、ホストも務めるブラック・ソートのラップを軸にした作りになっている。「過小評価されているラッパー」議論の常連であるブラック・ソートのラップ力の高さに圧倒される一枚だ。J. Periodの手腕が冴えた凝った構成もポイントで、特に「Push Up Ya Lighter」からフレーズが似ているリル・キム「Lighters Up」のビート(Scott Storchのプロデュースでクエストラブがパーカッションで参加!)をカーディナル・オフィシャルのラガなラップで繋ぐ流れは鳥肌もの。ディアンジェロが歌う「Break You Off」の別バージョンやエクスクルーシヴなリミックスなど貴重な音源も収録されており、ファンなら必聴の作品だ。(アボかど)

【重要周辺作品】

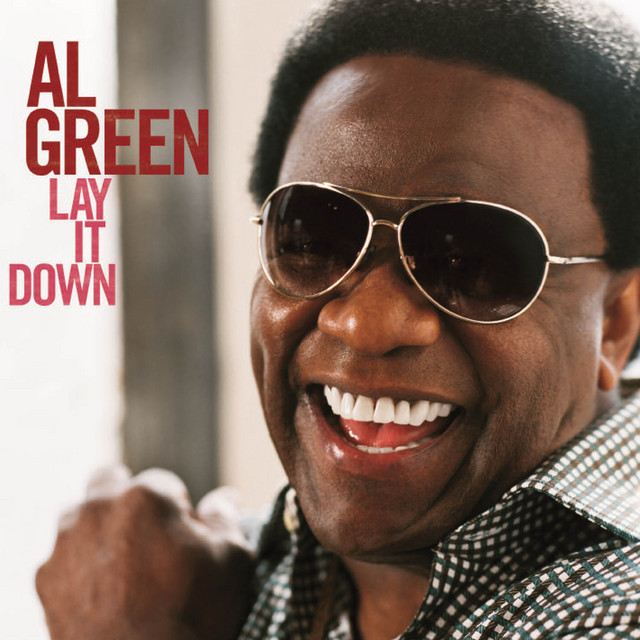

Al Green

『Lay It Down』

2008年 / Blue Note

クエストラブとJames Poyserがプロデュースした本作は、名義こそアル・グリーンのソロだが実質『Wake Up!』や『Betty Wright: The Movie』と同じようなコラボ作と捉えることができる作品だ。当時ザ・ルーツのメンバーだったオーウェン・ビドルや周辺シンガーのジャグアー・ライトのほか、2015年からザ・ルーツ入りして現在もメンバーとして活躍するデイブ・ガイとイアン・ヘンドリクソン・スミスも参加している。

そんなザ・ルーツ人脈で作り上げた本作で取り組んだのは、アル・グリーンに合わせたアーシーで暖かみのある「Hiサウンド」の丁寧な再現だ。そこにアンソニー・ハミルトンやコリーヌ・ベイリー・レイといった2008年当時の代表的ソウルシンガーを絡めつつ、モダンなセンスも微かに加えてアップデートしたバランス感覚は見事と言うほかない。御大の歌声も貫禄と現役感たっぷりで、レジェンドとしての凄味が感じられる。

近年のクエストラブは映画『サマー・オブ・ソウル(あるいは、革命がテレビ放映されなかった時)』や故ジェームス・ブラウンのドキュメンタリー(『James Brown: Say it Loud』)の制作など、ソウルやファンクの偉大な遺産を紹介する動きも見せている。徹底した研究を感じさせる本作は、後のこういった動きに先駆けたものとしても楽しむことができるだろう。(アボかど)

関連記事

【FEATURE】

映画『サマー・オブ・ソウル』

〜美しくもシビアな過去と現実が託した希望

http://turntokyo.com/features/summer-of-soul/

Text By Sho OkudaKenji KomaiShoya TakahashiMasaaki HaraTatsuki IchikawaabocadoNao ShimaokaShino OkamuraDaiki TakakuKoki Kato