自由とは不自由かを問い続けるあなたへ

〜ビョーク ディスク・ガイド〜

奇妙で美しく、饒舌で寡黙、隣人のように親しみ深いのに他を寄せつけぬ気高さもある……。アイスランドはレイキャビクで生まれ育った、この世界的なスターついて何か書こうとすると、きっと多くの人がアンビヴァレントな表現を用いざるを得ないだろう。ビョークとはまさにそういったアーティストである。

とりわけ音楽活動においてはエクスペリメンタルなポップ・ミュージックでキャリア初期から注目を集め、そのときどきに応じて広く深い視野でもって数多くのアーティストとコラボレーション。音響からヴィジュアルまで徹底的にこだわり抜かれた作品たちは、いつもリスナーにとって新たな出会いの場所となってきた。

俳優としての顔や、活動家的側面ももちろん見逃せない。というか、ビョークの音楽はいつだって誠実で、さまざまな活動と地続きだ。社会や環境だけでなく、私生活での問題にもビョークの歌は対峙している。また、先駆的なクィア・アイコンの1人として現在の世界に、音楽に与えた影響も計り知れない。

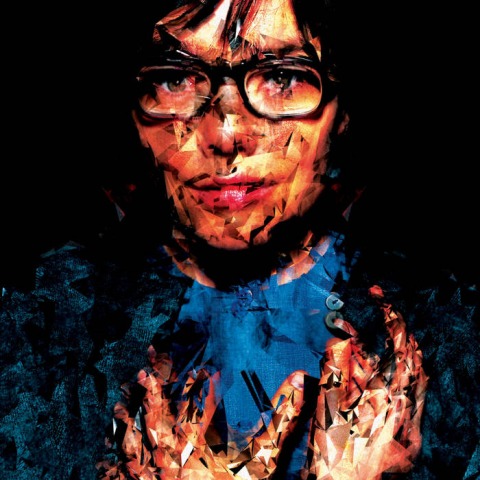

さて、そんなビョークが新しいアルバムをリリースした。この機会にTURNではデビュー作から最新作までアルバム・ガイドという形でその魅力に迫ってみる。可能であればアートワークにも目をやりつつ楽しんで欲しい。(編集部)

(ディスク・ガイド原稿/井草七海、市川タツキ、岡村詩野、尾野泰幸、風間一慶、加藤孔紀、木津毅、佐藤遥、島岡奈央、高久大輝、髙橋翔哉)

『Debut』

1993年 / One Little Indian

ビョークにとって『Debut』というアルバムは、単なるアーティストのデビュー作とは全く異なった意味を持つ一枚だ。12歳の時に録音したアイスランド民謡集が国内で空前の大ヒットを飛ばし、その後にパンクへ傾倒。K.U.K.L.やシュガーキューブスが国内を超えた英米のインディー・チャートにも顔を見せ始め、いよいよ欧米での評価も高まってきた、という時期に差し掛かったあたりで発表された3枚目のソロ・アルバムがこの『Debut』である。以前までのキャリアを鑑みれば、この簡素なタイトルが持つ多層的な意味が見えてくるであろう。

ソウル・Ⅱ・ソウルのネリー・フーパーをプロデューサーに迎えた本作には、UKの粘っこいトリップ・ホップとハウスのエッセンスが充満しており、ビョークの作品の中では比較的アルバム全体を貫くサウンドの志向が解しやすい一枚となっている。この一点においてもデビュー作としては異例なのだが、それ以上に彼女の作家としてのアイデンティティである厭世観と寓話的なストーリーテリング、そしてチャイルディッシュな魅力が、既に無理なくパッケージングされていることには驚嘆を禁じ得ない。人間への畏怖からとある少年の目覚め、時には母性的で時には激情的な愛情の暴発。数多のフォロワーを生んだビョークの揺るがしがたい魅力が、もうここにはある。(風間一慶)

『Post』

1995年 / One Little Indian

静寂と騒音が渦巻く46分間でリスナーを未知なる音楽体験に誘う、ビョーク・グズムンズドッティルによるソフォモア・アルバム=『Post』。デビュー作品である前作『Debut』を経て、誰も止めることのできない彼女のタレントが暴走している作品だ。オープナー曲の「Army of Me」ではアヴァンギャルドなサウンドを全開に、「Hyper-Ballad」はストレートなテクノ・トラック、「You’ve Been Flirting Again」はストリングスを主役にしっとりと歌い上げている。「It’s So Quiet」では、洒落た高級ジャズクラブで騒ぐ子供のようにシャウトをしたかと思えば、背景のサウンドが静まると共に子守唄を囁くように歌い、極めてチャーミングで自由奔放な表情を見せる。しかし「Possibly Maybe」では危うさと妖艶さをリリックでも匂わせていたりと、改めてビョークというアーティストは魅力的だ。「Headphones」は、柔らかいヴォーカルと煌めく塵のようなサウンドが重なりあって不思議な浮遊感を生み、作品の慌ただしさを静めるように幕を閉じる。ネリー・フーパーに加えグラハム・マッセイ(808ステイト)、トリッキー(元マッシヴ・アタック)らをプロデューサーに迎え、クラブ・ミュージックからオルタナティヴまで自由なポップ音楽の手本を見せた『Post』は、後のFKAツイッグスのようなアーティストにレールを繋げたとも言える。余談だが、「I Miss You」で綴られる「あなたが恋しい、まだ出会ってもないけれど」という一節は、現代の若者が当時聞いていたらすぐさまキャプションにしていそうだ。(島岡奈央)

『Homogenic』

1997年 / One Little Indian

破裂音のようなスネアの響きと、間隙を埋めて耳元で小爆発を連続させるグリッチ・ノイズ。これらの電子音は火山を、流れるストリングスは故郷の自然を思わせる。マーク・ベルやハウィーBが手がけたこれらの何もかもが鼓膜に近い「ON」なサウンドデザインは、『OK Computer』や『Portishead』と生まれ年を同じくする紛れもない「1997年の音」だった。これらはのちに小林武史と岩井俊二らのLily Chou-Chouによって大胆に引用され、それが近年ではrateyourmusic.com経由で海外でも再発見されることに。なるほど分裂する自我や電子を介した感情といった命題は、これらの中高音域がブーストされたマキシマムでハイブリッドな音像との相性が良いということか。『Homogenic』の歌詞のモチーフは主に恋愛(または性愛)ではあるが、アルバム後半ではラヴソングの範囲にとどまらず、神話や占星術に裏付けられた観念性によって感情が解体されていく。2年遅れで公開された「All Is Full of Love」のMVが映し出したのは、『攻殻機動隊』的な心身二元論への疑念とも見える。これらの観念的な追求は90年代後半特有の、飽食と情報化の時代における想像力の産物であった。25年後の現在、スマートフォンを手にした私たちは全員サイボーグだし、オンラインでのセックスも可能かもね。彼女たちの想像に反して生活は何気なく続いているけど、それは「Unravel」や「5 Years」の主人公に共感するほどの素朴さを、私たちが既に持ち合わせていないためだろう。(髙橋翔哉)

『Selmasongs: Music From The Motion Picture Soundtrack Dancer In The Dark』

2000年 / One Little Indian

カンヌ国際映画祭で最高賞のパルムドールを受賞するなど、公開当時高く評価されたラース・フォン・トリアー監督作『Dancer In The Dark』を、しかし、いまフラットな気持ちで観ることは難しい。主演を務めたビョーク自身がトリアーからのハラスメントを訴えたというのもあるが、そもそもフェミニズムを踏まえて自己の像の複雑さを形を変えて表現し続けているビョークと、自らに巣食うミソジニーやアンチ・ヒューマニズムと苦闘し続けてきたトリアーとでは、アートに対峙する際の立脚点がかなり異なっているからだ。ひたすら不幸にのまれるばかりで自らの意思で状況を切り拓くことのできない「悲劇の女性」セルマを演じることは、ビョークにとって過大なストレスだったろう。ちなみに、同作でトリアーが示したアメリカへの憎悪は次作『Dogville』(2003年)で増幅することになる。

しかしそれでも、このサウンドトラック、あるいは『Dancer In The Dark』にはビョークの他の作品とはちがったテンションがある。再びのマーク・ベルとのタッグではあるが、環境音をビートとして利用する様はのちのマシュー・ハーバートやマトモスらとの協働を予見させるところもあるし、何よりもミュージカル映画のための音楽であることに由来している。古典映画風に流麗なオーケストラとともにビョークが感情を爆発させる様はやはり圧巻で、トム・ヨークとのデュエット「I’ve Seen It All」もまた時代のアイコンの邂逅であった。毀誉褒貶の激しい『Dancer In The Dark』が傑作か否かを決めるのはあなただが、それでもこの歌たちは映画のなかでセルマが自己を解放させるものとして、いまも遺されている。(木津毅)

『Vespertine』

2001年 / One Little Indian

冬は日照時間が極端に短いアイスランド。昼頃にやっと日が昇るも3時間ほどですぐに日が暮れ、1日のほとんどが薄暗いままなのだ。火山の噴火を思わせる『Homogenic』はしばしばアイスランド的と評されるが、“薄暮”と名付けられたこの作品もまたその意味で、アイスランド的なレコードである。

デンマークのトーマス・ナックをプロデュースに迎え、マトモスやマシュー・ハーバート、前作『Selmasongs』でもコラボレートした同郷のヴァルゲイル・シグルズソンといったエレクトロニック畑のアーティストらと共作した、ストイックなビートが脈打つ本作。モノクロームな世界が広がるが、展開されるのは愛と親密さに関する問いだ。そして、ハープ、クラヴィコード、オルゴールといったノスタルジックな音色が響く瞬間には、ふとその極北の世界に温もりが宿るようにも感じられ、過去作と比べるとむしろ親しみやすさも抱く。タイミングとしては、彼女が映画『Dancer In The Dark』の音楽と主演を担った直後とあって(薄暮の光が乏しい視界は、彼女が演じた盲目の主人公との連関も感じる)、精神的に過酷さを極めていたからこそ、自己の内側に深く潜り安心できる居場所を本作に求めたのだろう。『Valnicura』で関係が破綻するマシュー・バーニーがパートナーとなったのもこの頃だ。

生々しい生活音のサンプリングも本作の特徴だが、これは前作にあたる『Dancer In The Dark』の劇伴との連続性のみならず、当時彼女が影響を受けたというタルコフスキー映画における環境音への執着にも通じる。つまり本作は、ビョークが自ら用意した自己救済そのものというわけだ。タルコフスキーにとっての『Nostalgia』のように。(井草七海)

『Medúlla』

2004年 / One Little Indian

楽器が鳴らす音を極限まで捨象し、母国アイスランドの合唱団や、ザ・ルーツの元メンバーであるラゼール、イヌイットのタニア、日本人ヒューマンビートボクサーのドカカといった多種多様なゲストが発する人間の声音を中心に構築された五作目。テクノロジカルな楽器による音楽から距離をとったともみえる制作背景に加え、本作のクレジットにロバート・ワイアットやマトモスの名前を目にすれば、アヴァンギャルドかつクールで難解な作風を想像するも、それはすぐに裏切られる。全編を通じて伸びやかに、冷徹に、逞しく、暴力的にひろがるビョークのヴォーカル。それに幾重にも重なり会いながら楽曲に奥深さを生み出すコーラスやバック・ヴォーカルが生み出す歌の集積からは、本作が血の通った肉体が生み出す音の可能性への挑戦であることを感じることができる。

他方、上述したヒューマンビートボックスが擬態するエレクトロなビートや、ドローンのようなコーラスの音像が印象的にアルバムを彩るように、楽器=テクノロジーの存在が人間の肉体を通じ遠回りをして批評的に表現されていることも本作の特徴だ。

現代人の肉体に誕生の瞬間からまるでプログラミングされたかのように宿るテクノロジカルな要素を人間の肉体を借りた表現のもとで組み込みながら、人間の声という原初的な音楽のかたちを前景化した生命の鼓動漲るヴォーカル・アルバムとして構成された本作は、いまなお無二の存在感を保っている。(尾野泰幸)

『Volta』

2007年 / One Little Indian

地球とそこに住む人間を表している本作には、無音の時間がほとんど存在しない。曲間にさえ川や海、雨や風のような音を挿入しながら、地球上で起きていることを絶え間なく描いてみせている。ティンバランドとの共作「Earth Intruders」は2004年のスマトラ島沖地震の被害を見た後に見た夢の影響から作られ、「The Dull Flame of Desire」は水や火などを効果的に映すアンドレイ・タルコフスキーの映画『Stalker』で登場したフョードル・チュッチェフの詩の英訳をアノーニと共に歌った。そうやって自然の(時に恐ろしい)力を連想させる。一方で、フランコ政権独裁体制下のスペインが舞台となったギレルモ・デル・トロの映画『Pan’s Labyrinth』から影響を受け自らの病床下の悲しみについて、ニコ・ミューリー指揮のホーン・セクションと共に歌った「Pneumonia」、妊娠した自爆テロ犯の報道への戸惑を歌い、マリ出身のコラ奏者であるトゥマニ・ジャバテとマリで録音した「Hope」、デンマークからのフェロー諸島とグリーンランドの独立を後押しする「Declare Independence」など、各地で起きる人間同士の争いが私たち自身を苦しませていることを伝える。以前、癌を患った大林宣彦が、宿主が死ねば癌細胞自体も消滅してしまう矛盾を、地球と人間の関係性と同じだと述べていたことを思い出した。ビョークは、地球の侵入者たる私たち人間の矛盾をエネルギッシュな歌声とビートで強調し挑発し、悲しいかなそれは現在にも強く響く。(加藤孔紀)

『Biophilia』

2011年 / One Little Indian

自然の構造と音楽の理論、その関係をタッチスクリーンをはじめとしたテクノロジーを活用して可視化し直感的に体験できるよう試みたマルチメディア・プロジェクト『Biophilia』。本アルバムはその一部で、プロジェクトは他にも音楽理論を学べるタッチスクリーン用アプリや、テクノロジーを通して音楽と科学について学ぶ子ども向けのワークショップなどから構成されている。本作が取り上げられる機会が少ないのは、要素が多くて全体像がつかみづらかったり、技術や教育の側面が占める割合が大きかったりするからかもしれない。しかし、自然に存在している音楽を感じ、その中で歌って育った彼女にとって原点とも言える自然と音楽の接点を、科学的なリサーチによって裏打ちされた視点から聴かせるこのアルバムは、以降彼女が自然、音楽、テクノロジーの融合をより一層先鋭化させていくことからも、もう一度振り返る必要がある。たとえば「Moon」ではハープの旋律とヴォーカルによって月の周期と反復進行とを、「Virus」ではオーダーメイドの楽器ガムレストとハンドパンの掛け合いによって共生と曲の展開とを呼応させて表現している。宇宙からウイルスまで自然科学を網羅し、ひとつひとつ音楽理論に対応させるダイナミックかつ緻密なアプローチを、当時最先端のテクノロジーで以ってなし得たこのプロジェクトは、彼女が見据えている世界の調和そのものであろう。(佐藤遥)

『Vulnicura』

2015年 / One Little Indian

関係の終焉がもたらす感情的および肉体的な痛みを、ここまで雄弁、饒舌に形にした作品も他に知らない。長らくパートナーだったマシュー・バーニーとの別れが描かれた本作は、敢えて誤解を恐れずに言うなら、もちろん単なるハートブレイク・アルバムではなく、生命力を維持するための始まりを告げる至福の1枚だと言ってもいいだろう。言葉は迸り、制御不能のごとき情念はむき出しだ。だが、失った日々がもたらす哀しみがこの作品に必要以上の重しをつけることはない。彼女はいつだって絶望でさえも「必然」とさせる力を活動に与えてきた。アルカ、ハクサン・クロークらとの共同プロデュースで仕上げられた本作も、例えばずっしりとした音の闇が8分に渡って繰り広げられる「Family」や、ストリングスがドローンのように敷き詰められる10分もの大作「Black Lake」が表現するのは、終末とは悲しいものではなく、生きていくために必要な情熱とする彼女のニヒルなまでの思想性だ。そういう意味では、マトモスやマシュー・ハーバートといったエレクトロ系の精鋭たちからハープ奏者のジーナ・パーキンスやイヌイットの合唱隊、オーケストラなどが関わり、マシュー・バーニーとの蜜月が作らせた『Vespertine』とはあくまで人間の反射的な感情においては対極に位置するものだろうが、彼女は『Vespertine』との相対的な位置付けを自ら徹底的に否定し、終わりゆく時代に、去りゆく人々にエールさえ送る。「与えるものは何もない」ことがいかに自由で未来のあることか。喪失ゆえの晴れやかさをどこまでも刻みつける最も勇敢なアルバムだ。(岡村詩野)

『Utopia』

2017年 / One Little Indian

あらゆる規則性、定義、そして運命から逸れるように。ビョークがアルカと共に作り上げる本作は、透明感と儚げな様相を湛えつつ、前作にあたる『Vulnicura』からの解放感すらも携える。“ユートピア”と名付けられるその空間では、ファーストキスの詳細な感覚(「Arisen My Sence」)から、パートナーとの破局(「Losss」)まで、出会いと別れ、愛の始まりと終わりが、壮大なスケール、アイスランドの音風景を背に語られている。弦楽器やフルートの演奏、そして苛烈に打ち付けられるビートが、過剰に、ただし繊細さも湛えて全体の流れを紡ぐが、「Saint」のヴォーカルの重ね方と言葉の区切り型は、「Paradisia」における小鳥の囀りと重なって聴こえ、ビョークの歌唱も新たな側面を見せる。そのサウンドの自由性、そしてリリックの率直さには、まるで純粋無垢な子供、もしくは生命が始まって間もない何かと会話しているような、そんな感覚すら覚える。愛だけではない、生命の始まりと終わりの予感。または、世に蔓延る環境汚染を嘆きながら、汚れた世界を浄化し、かつての世界を取り戻そうとする『Utopia』の歌詞。それらは、まるで過去にこそ未来があると、世界が、愛が、生命が終わっていくことに対して抵抗しているようでもある。定められた結末から逸脱し、逃れようとするユートピアの形成にこそ、規則性に束縛されないアルカの音楽性が必要不可欠だったのだと、改めて思わずにはいられない。(市川タツキ)

『Fossora』

2022年 / One Little Independent

暗闇の中に、人が、おそらくは女性がいる。キノコと、様々な臓器を象ったような、キノコや胞子のような何かと繋がってみえるその人は、内側から光を発している──美しくも奇怪なアートワークが本作のこれ以上ない説明となっているかもしれない。曲の中でスピードアップし、ときにガバにまで至る(ここでマジックマッシュルームを連想してもいいかもしれない)レイヴィーな鳴りのビート。深く豊かに、麗しく響くストリングス。巧みに編集され配置されたハミングやクワイアを含むコーラスワーク、あるいは、それらを生々しく貫く歌。前作の発表から約5年ほど経つが、パンデミックがもたらした静けさの中でキノコ(菌類)の持つ生命力に魅了されたというビョークは大地へと目を向け、“土を掘る者(fossoraは女性形)”を意味するアルバム・タイトルにも表れているように、そこに息づく希望を掘り起こしている。

キノコ(菌類)の生命力については環境問題的な面で事実を伴っているようだが、当然比喩でもある。「sorrowful soil」「ancestress」の2曲は2018年に亡くなった母へと捧げられたもので、ちなみにビョークとその母は離婚を経験しているという点でも共通している。また、本作を彩るたくさんの参加アーティスト(ここでは紹介し切れないのでぜひクレジットを確認して欲しい!)の中にビョークの2人の子ども、シンドリとイサドラが参加していることも記しておくべきだろう。そしてラストソングのタイトルは「her mother’s house」、つまり母(女)の家。本作でビョークがスコップを突き立てるのは、未だ世界の表面を覆う家父長制の地層である。

「ついに

同じ場所に長く留まり続けたことで

地に埋めた菌糸が深く根を下ろし

コンクリートやプラスチックを貫通するまでに

地を掘る女

たとえ地上が焼け野原になった後にも

地中に潜伏し拡大し続ける

フォソーラ 地を掘る女」

(「fossora」)

長きに渡ってクィア・アイコンとして愛されてきたビョークは今もなお闘い続けている。“母なる”大地のために。(高久大輝)

Text By Haruka SatoShoya TakahashiTatsuki IchikawaIkkei KazamaNao ShimaokaTsuyoshi KizuShino OkamuraNami IgusaDaiki TakakuKoki KatoYasuyuki Ono