ブラック・カントリーと自由の獲得

Francesca T. Royster

“Black Country Music: Listening for Revolutions”

2024年に入ってから、カントリー音楽に貢献してきた黒人女性の存在が加速度的に可視化されている。ビヨンセによるカントリー曲「テキサス・ホールデム」は、2月24日付の《Billboard》Hot Country Songsで1位、ジャンルを問わない総合チャートのBillboard Hot 100では2位でデビューした。カントリー歌手のルーク・コムズがカバーしてヒットした、トレイシー・チャップマン作の「Fast Car」もチャップマンの原曲がリバイバルヒットしている。多くの研究者やジャーナリスト、カントリー音楽業界の多様性を推進する活動を行うアーティストや関係者は、これらの潮流を、カントリー音楽への黒人女性のミュージシャンの貢献を示すものとして賞賛している。

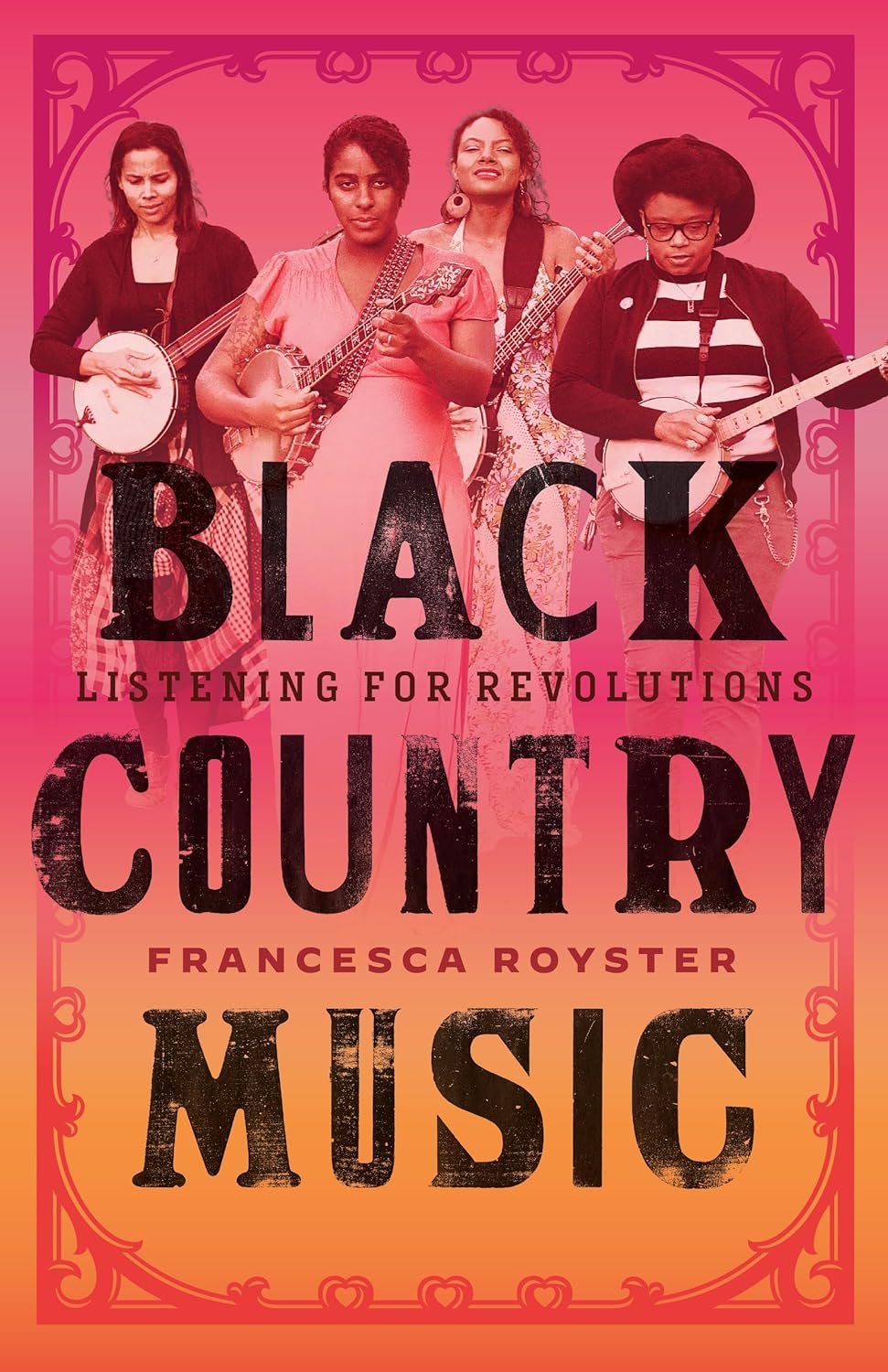

今回紹介する英文学者のフランチェスカ・T・ロイスター(Francesca T. Royster)による、『ブラック・カントリー・ミュージック:リスニング・フォー・レボリューションズ(Black Country Music: Listening for Revolutions)』は、ビヨンセを含む黒人ミュージシャンのカントリー音楽の愛好・演奏について論じた初めての学術書である。2022年に出版されたロイスターの本著は、黒人のカントリー・アーティストの表象・楽曲・パフォーマンスを解釈する。クィアの黒人としてのロイスターの各章のテーマと関連する体験が、モンタージュのように黒人カントリーの解釈と共に綴られ、黒人カントリー音楽とは黒人にとって何であるかが示される。

第1章では、黒人によるカントリー音楽の先駆の代表であるティナ・ターナーのアルバム『Tina Turns The Country On!』を通して、黒人女性とカントリー音楽の関係性が解釈される。白人の入植者の視点で表象されてきた広い大地や古き良きアメリカ南部のイメージをジャンルの支柱とするカントリー音楽 は、南部で生まれ育ったターナーとロイスターを含む黒人女性にとっては、リンチをはじめとする白人による黒人への暴力を強く想起させる。ロイスターは、カントリー音楽の発展とは切り離せないアメリカ南部における黒人への暴力と共に、ターナーのカントリー音楽への愛好も記述し、ターナーが本アルバムを通して、黒人女性としての自由への探求を表現すると述べる。それは、ロイスターによれば、アフリカ系アメリカ人の歴史家であるダーリーン・クラーク・ハイン(Darlene Clark Hine)が提唱する、黒人女性に特有の「偽りの文化(culture of dissemblance)」である。ハインによれば、黒人女性は、調和を重んじ、相手からアプローチしやすい体裁をとりながら、トラウマや、暴力の記憶を隠し、自分たちを抑圧する白人と黒人男性が自分たちの内的世界に入り込むことから身を守っている(p.33)。ロイスターはターナーのカントリーのパフォーマンスに類似の「偽りの文化」を読み取る。

第2章では、1990年代に一世を風靡したロックバンド、フーティー・アンド・ザ・ブロウフィッシュ(Hootie and the Blowfish)のリーダーで、2000年代からカントリー・ジャンルでヒット曲を数々と発表するダリアス・ラッカー(Darius Rucker)が取り上げられる。ロイスターは彼が彷彿する男性同士の同胞性(Bro)に注目する。ラッカーは、ゴルフが得意でスポーツ好きで、好戦的な黒人らしさが強調されやすい黒人のヒップ・ホップ・アーティストなどとは対照的な、親しみやすい男性イメージでカントリー・アーティストとして活躍してきた。アメリカ国内の人種主義に基づく暴力や不平等、政治に関しても発言を控え、ラッカー以前の代表的な黒人カントリー・アーティストであるチャーリー・プライド(Charley Pride)を踏襲するようなペルソナを維持してきた。ロイスターは、ラッカーのような男性性は、白人に従順な黒人男性像であり白人優位の文化を温存するようにも見えるが、それは、黒人研究者のダフィーン・ブルックス(Daphne Brooks)の言う「アフロエイリアネーション・アクト(Afro-alienation Act)」であると論じる(p.48)。つまりラッカーは、「リスペクタビリティ」とも呼ばれる中産階級の品のある黒人像を具現化することで白人優位の社会に安易に迎合しているのではなく、自らの自由に主体性を与えるために綿密に「親しみやすい隣のにいちゃん(Bro)」を作り上げるのである。ロイスターは、彼が、Broを演じることで、白人優位で、資本主義的なカントリー音楽産業において自らのキャリアをうまく操縦し、自らの自由を獲得していると解釈する。

第3章では、ビヨンセの楽曲「Daddy Lessons」と、本楽曲のMVや彼女のパフォーマンスが「アウトロー」のキーワードと共に解釈される。本楽曲は、2016年のカントリー・ミュージック協会賞授賞式(以下、CMAアワード)で、ビヨンセとザ・チックス(The Chicks)のコラボレーションによって演奏された。共にテキサス出身で、カントリー・ジャンルの政治的保守のイメージとは一線を画す、ブラック・ライヴズ・マター運動を声高く擁護するビヨンセと、イラク戦争に反対しカントリー・ラジオから排除されたチックスの、「アウトロー」同志の共演は話題となった。本楽曲のCMAアワードでの演奏は、ウィリー・ネルソンやジョニー・キャッシュなど白人男性による「アウトロー・カントリー」の再解釈を迫った。ビヨンセはカントリー音楽ジャンルにおいては当然「アウトロー」である。同時に、黒人コミュニティにおいても、CMAアワードでのチックスとの共演のみにとどまらず、アフリカ系アメリカ人女性の歩んできた歴史を聞こえる化し 、白人と男性優位のアメリカにも抵抗してきた「アウトロー」である。ロイスターはビヨンセを、白人性、男性性、下級階層的なイメージが頻繁に想起される「アウトロー」と称し、社会や文化の制限によって、具現化・可視化されにくい黒人女性の怒り、自由、抵抗を本楽曲に読み取る。

第4章では、自らの音楽スタイルを「オーガニック・ムーンシャイン・ルーツ・ミュージック(Organic Moonshine Roots Music)」と称する、2017年11月にも来日したヴァレリー・ジューンに焦点が当てられる。ジューンは、カントリー、ブルース、ゴスペルなどを独自に解釈するルーツ・ミュージシャンとして定評がある。日常に根付く音楽としてのフォーク音楽の発展に関心があり、歴史的に音楽を知り理解を試みる希少なアーティストである(p.104)。ロイスターは、ジューンを、本章のタイトルでもある「ゴースト・キャッチャー(Ghost Catcher)」と名付ける。ロイスターは、ジューンが過去のあらゆる霊たちと 触れ合うことにより、アフリカ系アメリカ人に特有の美学を具現化すると言う。その美学は、アフリカ系アメリカ研究者であるトーマス・F・デフランツ(Thomas F. DeFrantz)とアニタ・ゴンザレス(Anita Gonzalez)による『ブラック・パフォーマンス・セオリー(Black Performance Theory)』で説明される、ある事象に関連するさまざまな立場と声を取り入れる姿勢である(p.104)。過去を訪ねながら創造されるジューンの音楽性は、アフロ・フューチャリスティックでもあるとロイスターは説く(p.113)。なぜなら、ジューンの音楽を通して、音楽とそれ以外の先祖の霊が同時に聞かれ、ジューンによって再訪された過去を元にした自由の表現が新たに予見されるからである(p.113)。

第5章では、本著の表紙に取り上げられた、4人の黒人女性のバンジョー奏者による、2019年に結成されたグループ、アワ・ネイティブ・ドーターズの音楽と活動が解釈される。アワ・ネイティブ・ドーターズは、リアノン・ギデンズ(Rhiannon Giddens)、アリソン・ラッセル(Allison Russell)、レイラ・マッカラ(Leyla McCalla)、アミシスト・キア(Amythyst Kiah)の4人で構成される。本章でロイスターは、白人文化によって統制されてしまった楽器のバンジョー、カントリー音楽、その音、ジャンル、表現方法を黒人のバンジョー奏者が効果的に利用して、自分たちの体験を表現できるのか、そして、それらが受け入れられるのかについて考察する(p.118)。グループによるアルバム『ソングス・オブ・アワ・ネイティブ・ドーターズ(Songs of Our Native Daughters)』では、黒人女性の表現、抵抗、癒しを可能にする過去と現在も共通する媒介としてバンジョーが扱われていると解釈される(p.119)。本章では、ロイスターがパートナーと娘と一緒に訪れた、ワシントンD.C.にある国立アフリカ系アメリカ人博物館において行われた彼女たちのコンサートで、カジュアルな服装をした白人と、身なりを整えた数少ない黒人の観客の対照も描写され、アワ・ネイティブ・ドーターズがこの場所で演奏することの重要性が、人種の境界線によって異なることも示唆される(p.139)。

第6章は、本著の最終章としてリル・ナズ・Xの「Old Town Road」の13通りの解釈が紹介される。本楽曲は、2019年に一時はビルボード誌のカントリー・チャートに登ったものの、「カントリーらしくない」との理由でチャートから外され、その後、Billboard Hot 100で1位の最高記録を更新する大ヒットとなった。ロイスターは、カントリー音楽のジャンルの境界線を改めて問うことになった本楽曲をめぐる論争よりも、本楽曲が示す「境界線を知らない黒人の創造力」に注目する。ロイスターによれば、それは、社会・文化的地位を駆け上る流動性と力、ファンタジーをふんだんに利用して新しい発明をするような、創造力である(p.146)。13項目の中には、ポピュラー文化におけるブラック・カウボーイズ・カウガールズの可視化を促した文化的な動きブラック・イーハー・アジェンダ (Black Yeehaw Agenda)を含む、ハイ・ファッション、テクノロジー、カントリーにおけるノベルティ・ソングス、カントリー・トラップなどが含まれ、これらの視点から本楽曲がロイスターにより再解釈される。

結論では黒人のカントリー音楽はアフロ・フューチャリスティックであることが、黒人女性で初めてグラミー賞のカントリー音楽部門にノミネートされたミッキー・ガイトン(Mickey Guyton)による楽曲「Black Like Me」や、BIPOC(Black, Indigenous, People of Color)によるカントリー音楽についてのポッドキャスト「カラー・ミー・カントリー(Color Me Country)」のホストで自らもカントリー・シンガーのリッシ・パルマー(Rissi Palmer)の活動などを通して解釈される。ロイスターは、彼女たちの活動の解釈を通して、本著で扱った黒人のカントリー・アーティストやカントリーの要素を取り入れた楽曲を演奏するアーティストは、カントリー音楽産業が提示する既存のジャンルやジャンルのイメージに自らの立ち位置を求めるのではなく、より複雑な黒人としてのアイデンティティを模索するために、カントリー音楽を利用していると論じる。

本著で最も興味深いのは、取り上げるアーティストがクィアのアイデンティティを持っていたり、一般的なクィア解釈がなされたりしているわけではないのに、全体としてクィア理論が活用されていることである。ロイスターは、ジェンダー研究者の イヴ・セジウィック(Eve Kosofsky Sedgwick)がクィアを一枚岩で捉えきれないさまざまな可能性や意味として表現したことを参照し、カントリー音楽が黒人のアーティスト並びにリスナーにもたらす、何層にも重なり、そして葛藤を伴う喜びを把握するために「クィア」の概念を使うと言う(p.9)。さらに、 クィア理論研究者のホセ・エステバン・ムニョス(Jose Esteban Munoz)のクィア・ユートピアの概念を参照し、クィアのアーティストが未だ認識されていないが、世界が求めている将来を作り出すとの考えを踏襲して本著での解釈を展開する(p.9)。さらに、ロイスター自身が特に黒人フェミニストであるミュージシャンを含む語り手と対話をするためにクィアを想定するとしている。ロイスターによれば、彼女たちは、必ずしもクィアのアイデンティティを持ち合わせているわけではないが、独創的で反抗的な方法を用いること自体が非常にクィアであるという(p.10)。ロイスターは、クィアの概念を用いることで、カントリー音楽の境界線や、想定されるリスナーやアーティストの立場の流動性を捉え、クィアであり黒人女性の研究者・語り手として解釈することで、従来のカントリー音楽の解釈を相対化している。

したがって、各章の解釈は、段落ごとに紹介されるロイスターのクィアの黒人女性としての体験を伴い、ロイスターとはアイデンティティを異にする読者にとっても、立場が異なればリアルが異なることと、それでも、そのリアルが人ごとではなく、立場の異なる人々への共感と理解を創造するような説得力を持って伝えられる。読後、私は黒人カントリー・アーティストに対する私自身の理解が、非常に「白人的」であったことにも気づかされた。彼女たちがカントリー音楽を通して想起する過去は、カントリー音楽産業に携わる全員がリンチなどの実際の暴力に関与せず、必ずしもカントリー音楽は常に人種差別を助長するメッセージを伝える楽曲ばかりではなくても、明らかに暴力の記憶であることは、薄々と理解していたつもりではあった。しかし、改めて心に刻む必要があると感じた。音楽や音楽のジャンルはあらゆる境界線を越えるという理想も、人種主義によって実際の生活で影響を受ける人々にとっては、非常に特権的なものであることも改めて知らされた。しかしながら、日本人のカントリー音楽愛好者・研究者として、カントリー音楽をどのように紹介し、愛好することが望ましいのかについては、以前より考えがあやふやになってしまった。私の社会・文化的立場は、カントリー音楽を愛好する上では、どのようなものであることが適切なのか(あるいは「適切」でなくてはならないのか)。それは日本の読者に対して説明するときと、アメリカの読者に説明する時では、きっと異なる。それでは、日本の歴史によって構築されてきた、日本に在住する私たちの音楽愛好や理解の形の自由はどこに存在するのか。ロイスターの本論考を端緒に、黒人カントリー・アーティストのファン、歴史研究などが発展すれば、私の問いももう少し明らかになっていくのかもしれない。(永冨真梨)

著者:Francesca T. Royster

刊行年:2022年

タイトル:Black Country Music: Listening for Revolutions

出版社:Austin Texas: University of Texas Press

関連記事

【TURN BOOK REVIEW】

カントリー音楽嫌いは階層意識の表明?

http://turntokyo.com/features/book-review-rednecks-queers-and-country-music/

音楽製作における“人種的な音”の創造

http://turntokyo.com/features/book-review-country-soul-2/

南部のヒップホップ世代の体験に根差す主体的な文化表現を記す

http://turntokyo.com/features/book-review-chronicling-stankonia-2/

Text By Mari Nagatomi