「自分を手にいれる」ラディカルさ

10曲目「She Dreams」だけでもまず聴いてみてほしい。ビル・ウィザーズの「Lean On Me」への返答歌とも思えるゴスペル調のこの曲で、しかしながら彼女が言葉にしているのは、「みんな頼れる誰かを必要としている」のではなく「どうすればこの痛みを乗り越えられるだろうか」という自己葛藤。もしくは「彼女は決して彼を手放さないんだ」という絶対的な存在の希求。頼るのは「誰か」ではなく「彼」あるいは「自分」でないとダメなんだ、という強い決意だ。そして、そうは簡単にいかないことに対して思い、悩み、もがき、苦しむ。そんな自分の痛みとの戦いであることをこの曲は明示している。しかし、驚くことに、この曲は10年ほど前、彼女が初めて書いた曲なのだという。

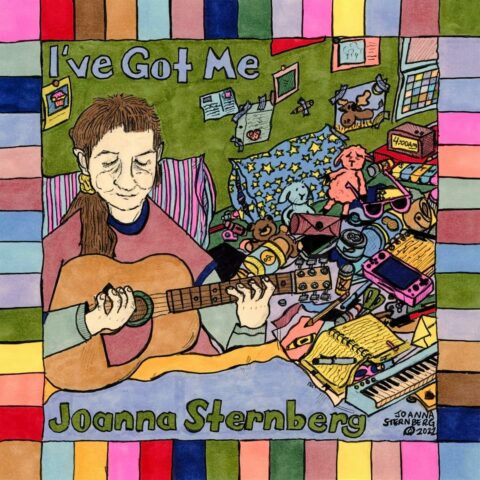

フォーク・ミュージックは元来ラディカルなものである。ということを、私はこれまでに様々な場所で書いてきたが、このジョアンナ・スタンバーグの音楽に出会ってからというもの、さらにその思いが確信へと変化した。本作はニューヨークを拠点とする彼女にとって2作目となるアルバムで《Fat Possum》からのリリースになる。

筆者は2019年に《Team Love》(ブライト・アイズのコナー・オバーストによるレーベル)から発表されたファースト『Then I Try Some More』の国内盤ライナーノーツで「ジョアンナは天使だ」と書いたことに、今、もう一言、大きく付け加えたいという思いに駆られている。もちろん、彼女ほど俗世間に染まることなく汚れなき本心を赤裸々に歌に込めるシンガー・ソングライターも他にいない。自身のカラフルでちょっとシュールなイラストに覆われた彼女のその初作は、ダニエル・ジョンストンをも思わせる危ういまでのピュアネスにおいて日本でも少なからず話題に登ったが、彼女がかつて自閉症と診断されたことや、ニューヨークのマネス音楽大学に成績優秀だったことから奨学金を得て入学したものの僅か1年半で休学し、その後は部屋に閉じこもって絵を描いたり詩を書いたりしていた……というこれまでの特徴的な経歴によるものも大きかったかもしれない。とはいえ、闇雲にハンドメイドなポップソングを書くのではなく、ある一定の音楽教育を受けていること、フォーク音楽の伝統やその背景を理解しているだろうことは形式を重んじた楽曲からも想像に難くなく、それは彼女の母親が女優でコメディエンヌのマリリン・マイケルズであること、祖母がイディッシュ(東欧系ユダヤ人・文化)演劇歌手の第一人者であるフレイデル・オイシャーであること……といったその芸能の血筋によるところもあるのだろうと思う。

だが、今はそうした無垢な「天使」であるばかりか「戦士」でもある、ということをそこに加えたいと思っている。いたずらに「戦う」という表現を使うことには抵抗があるが、冒頭紹介した「She Dreams」に象徴されるように、ジョアンナが確実に「戦っている」ことは本作からも明らかだ。それは無論、彼女自身と。そして、この格闘する姿勢こそはフォーク音楽がラディカルであるという命題を現代において立証するものでもある。

今からかれこれ20数年ほど前になるが、ある先輩音楽ライターが「カントリーやフォークは(アメリカの)田舎の保守層の音楽だ、演歌のようなものだ」と一刀両断にしたことは今も忘れていない。また比較的最近のことだが、私より遥かに若いライターがフォーク~シンガー・ソングライター系は野暮ったい、というようなことを口にしてひどくガッカリした覚えもある。いずれも飲みの場であったにせよ、潜在的にそういう印象が日本では(海外でもそうかもしれないが)厳然と蔓延したままであることは本当に残念でならないし、もちろん全てのフォーク系音楽がラディカルだとも言わないが、そういう人には、アメリカのフォーク歌手の草分けであるウディ・ガスリーが若い頃から労働者として苦労を重ね、社会主義者として反体制ソングを多く歌ってきたこと、そんなウディの影響を受けたボブ・ディランがフォークのカヴァーを多くとりあげた自身のファースト・アルバムに数少ないオリジナル曲の一つとして「Song To Woody」という曲を含めたことの意味もぜひ問いたいと思ってしまう。社会的な意識やレフティーな活動とポピュラー音楽の連綿と続く密接な関係の中で、フォーク・ミュージックもその一端を担ってきたことは言うまでもないことだからだ。

このジョアンナ・スタンバーグはそうした歴史的意義を痛感させてくれるだけではなく、その「戦う対象」が自分自身であることを明らかにしているフォーク・ミュージシャンである。「戦う対象」を自分自身とする赤裸々なリリックを描くシンガー・ソングライターは、それこそPJハーヴェイやフォオナ・アップル、ビリー・アイリッシュに至るまで数多いが、ジョアンナは徹底的にフォーク〜ブルーズ・ミュージックのフォルムを重んじている。おそらく単なる好みを超え、ウディ・ガスリーやピート・シーガーらに端を発するフォークの反社会的な思想性に共鳴しているからだろうと推察できる。

しかしながら、ここで彼女が向き合っているのは他者ではなく彼女自身に他ならず、『I’ve Got Me』というアルバム・タイトルそのままに、世間とうまくやっていけない、でもいかんともしがたい自分自身とこれから死ぬまでつきあっていかねばならないことをつまびらかにする。そしてそれは、難儀なことではあるものの、決して苦行ではなく、それこそが創作であるということの喜びに彼女は気づいているのではないかと思う。そして、それは手と手をとりあって助け合い、それこそ「頼り合う」時代ではない、現代社会の窮屈な状況を示唆してもいるように感じるのは私だけだろうか。ジョアンナはそういう時代、社会だからこそ、歌い始めたのではないかと。10年ほど前に初めて書いた「She Dreams」が「どうすればこの痛みを乗り越えられるだろうか」という主題を持っているのも、つまりはそれが動機になっているからなのではないか。

本作のプロデューサーはマット・スウィーニー。ボニー・プリンス・ビリーとの交流などで知られるマットは80年代に結成したSkunkを経てChabezで今も活動する傍ら、デイヴ・グロール、マーズ・ヴォルタ、(ディキシー・)チックス、ヨ・ラ・テンゴ、キッド・ロック、ラン・ザ・ジュエルズ……と驚くほど様々なアーティストとコラボレートするミュージシャン/プロデューサーだ。ビリー・コーガンとはかつてZwanとして共に活動していたこともあるし(しかもそこにはデヴィッド・パホもいた)、2年前にリリースされた『Velvet Underground & Nico』トリビュート・アルバムでは「European Son」でイギー・ポップのゴリゴリの歌に負けじと無骨なギターでぶつかっていた。表にも裏にもなれる稀有なギタリストという印象を持っている人もいるだろう。

そんなマットがこのジョアンナをサポートすることで、ファーストにはないバンド・サウンドが備わっている。基本は前作同様ジョアンナによるアコギとピアノによる弾き語りが中心だが、 「People Are Toys to You」「I’ll Make You Mine」のようにバンド編成で録音された曲もある。このあたりのカラフルな曲を聴くと、ダニエル・ジョンストンの作品に準えるなら、バットホール・サーファーズのポール・リアリーがプロデュースした『Fun』(1994年)に近い作品とも言える。

だが、主題たる彼女の叫び……「どうすればこの痛みを乗り越えられるだろうか」は、バンド・サウンドであろうとなかろうと、より鮮明に生々しく際立つ。と同時に、一人で強かに格闘する姿が一層浮き彫りになっていく。例えば、チャールズ・ブコウスキーの詩「oh, yes」にインスピレーションを得て作られたというタイトル曲で、ジョアンナは「自分の欠点も欠陥も嘘も自分のせい」としつつそんな「自分を手に入れた」と、一人でいること、そんな自分を受け入れることに、それが当たり前のこととして着地点を見出そうとしているように思えてならない。そこには「誰かに頼る」「助け合う」という発想はほとんどない。自分を手にいれるということは、すなわち、この先もずっと他の誰ではなく自分と戦い続けていく、ということ。せいぜい「あなたを私のものにしよう」(「I’ll Make You Mine」)というくらいの他者同化はあるが、誰かに支えてほしい/あげたい、頼ってほしい/あげたいというメッセージより、「みんなそうやって自分を手に入れようとしているのではないか?(みんな一人と戦っているのではないか?)」という問いかけのようだ。そして、それが彼女が今ここで切迫して歌う理由になっているように思える。

本来、富める者もそうでない者も、健康な者も病んでいる者も、互いに助け合うべきなのに、そうはなかなかいかない時代に生きる私たち。彼女の歌にはそんな現代に「一人である」ことで戦おうとする息吹がある。ジョアンナ・スタンバーグは非常に自己批判的、自嘲的なスタンスを持つアーティストだと評されるが、確かにその一面はあろう。だが、そこには自己批判を単に目的とすまいとして抗う、アコースティック・ギターを単なるメソッドとしてはならないとして抗う横顔が見え隠れする。フォーク音楽とは、これからもこうしたものであってほしいと願わないではいられない。(岡村詩野)

関連記事

【REVIEW】

Joanna Sternberg

『Then I Try Some More』

http://turntokyo.com/reviews/then-i-try-some-more-joanna-sternberg/