ガスター・デル・ソル『We Have Dozens of Titles』

徹底解説

音楽好きなら誰にでも何枚かの「夢のアルバム」があると思うのだが、私にとって「ガスター・デル・ソルのニューアルバム」は、まちがいなく「夢の一枚」だった。実際、過去に何度も想像したことがある。だが「夢」であるからには、けっして実現されることはないだろう、とも思っていたので、本作のリリースがアナウンスされた時には、ほんとうに驚いてしまった。 本作のライヴ音源は1997年、カナダのヴィクトリアヴィルで毎年開催されている先進的な音楽の国際フェスティバル《FIMAV》(Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville)にガスターが出演した時の録音が、カナダ放送協会(CBC)のアーカイヴに残されていたものである(ちなみにこの年の《FIMAV》にはトータスや灰野敬二/不失者も出演していた)。同フェスは80年代から続いており、レーベル《VICTO》も運営している。放送用の音源なので録音状態は非常に良好で、おそらくこの音源の発見が本作のリリースのきっかけになったのだろう。そして、この日がガスター・デル・ソルとしてのラスト・ライヴになった。 Text By

Atsushi Sasaki Gastr del Sol 『We Have Dozens of Titles』

LABEL : Drag City 関連記事 【FEATURE】

ガスター・デル・ソルは、デヴィッド・グラブスとジム・オルークのデュオ・ユニットである。デヴィッドはアメリカ、イリノイ州シカゴ生まれだが、ケンタッキー州のルイヴィルで10代半ばにしてハードコア・パンク・バンド、スクワロル・バイトのメンバーとして頭角を現した(それ以前にも複数のバンド経験がある)。その後、ワシントンDCに移ってバストロを結成、スティーヴ・アルビニ録音のソリッドなサウンドで注目された。バストロは当時のポスト・ハードコア・シーンの重要バンドのひとつと目されるが、デヴィッドがシカゴ大学の大学院で文学を学ぶことになり活動停止、出生地であるシカゴに戻ったデヴィッドはバストロのメンバーだったバンディ・K・ブラウンとのデュオとしてガスター・デル・ソルを始動、やはりバストロのメンバーだったジョン・マッケンタイアをゲスト・ドラマーに迎えてファースト・アルバム『The Serpentine Similar』(1993年)を録音する。この時点のガスターはメイヨ・トンプソン(レッド・クレイヨラ)の影響が色濃いデヴィッドのねじれながらもメロディアスな歌と、シンプルだが味わい深いギターが特徴のフォーク&ブルース的サウンドだったが、今度はバンディが脱退してしまい、そのままデヴィッドのソロになるかと思いきや、バンディと入れ替わるかたちでジム・オルークが加入した。

ジム・オルークはシカゴの実験音楽/即興演奏シーンで数々のプロジェクトに参加、若くしてデレク・ベイリー主催のインプロヴァイズド・ミュージックのフェスティヴァル《Company Week》に招聘され、ヨーロッパのレーベルからエレクトロ・アコースティックのソロ・アルバムを次々とリリースするなどして、その名を知られるようになった。ロック/パンク系のミュージシャンとも早くから親交があり、トータスのジョン・マッケンタイアと同じくスティーヴ・アルビニのもとでスタジオ・エンジニアリングを学び、プロデュース・ワーク的なことも手がけるようになった。ガスター・デル・ソル加入以前にはノイズ・エクスペリメンタル・バンド、Illusion of Safetyやダーリン・グレイ(ジムはダーリンがメンバーだったダズリング・キルメンと共に来日するはずが渡航前日に解散してしまい、結果としてひとりで初来日した)らとのBrise-Glaceのメンバーでもあった。ガスターに入る前にすでにジムはシカゴの音楽界隈ではちょっとした有名人だった。デヴィッドが詩(アメリカ現代詩)、ジムが映画と、音楽以外の芸術文化への関心を持っていたことも二人を引き合わせた理由のひとつかもしれない。かくしてガスターはデヴィッドとジムのデュオとなり、7インチ・シングル「20 Songs Less」(本作に収録)を経て、フル・アルバム『Crookt, Crackt, or Fly』(1994年)をリリースした。

『Crookt, Crackt, or Fly』は楽曲的にはファーストの延長線上にありながら、よりロック的なダイナミズムに満ちたアルバムである。基本的にはカッティングの音も鮮やかなギター・デュオで、デヴィッドの淡々として思弁的な歌唱が挟まり、ジョン・マッケンタイアのドラムスが入ってくると突然激しさを増したりもする。緩急の振れ幅が特徴だが、バストロや当時のエモコアを想起させるような曲もあり、人気の高いアルバムである。だが、その後のガスターは次第に「ロック」から遠ざかってゆく。

ミニ・アルバム『Mirror Repair』(1994年)は5曲入りで、デヴィッドが弾くピアノは以前からガスターの音楽の魅力的なアクセンスたりえていたが、ライヴの定番となる名曲「Eight Corners」はデヴィッドとジムの連弾によるピアノのミニマルな反復が極めて印象的だ。だが、この時点ではまだ『Crookt, Crackt, or Fly』までの路線と言える。大きく変わったのは次の『The Harp Factory on Lake Street』(1995年)からで、この曲も本作に収録されているので後で述べるとして、ジム・オルーク色がより濃くなったアルバム『Upgrade & Afterlife』(1996年)で、ガスターは明確な変貌を遂げる。

『Upgrade & Afterlife』はエレクトロ・アコースティック、ミュージック・コンクレートの要素が前面に押し出された実験的なアルバムである。デヴィッドの魅力的な歌は変わりないが、ジム主導によるノイズや具体音、生楽器のモンタージュ的な使用などによって、精巧で濃密な音世界が全面展開している。またアルバム後半にはミニマリズムのトニー・コンラッドと同じくガスターの二人が復活と再評価に大いに貢献したアメリカーナの知る人ぞ知る鬼才、ジョン・フェイヒイの影響が強いプリミティヴでエレガントなアコースティック・ギターが登場する。

ちなみに、このアルバムは当時《Drag City》とライセンス契約を結んでいた《Toy’s Factory》から日本盤がリリースされた。《HEADZ》は国内プロモーションを委託されており、私は池田亮司にライナーノートを書いてもらった。短いテクストではあるが、滅多に他のアーティストに言及することのない(当時は特に)池田氏のガスター論は非常に貴重である(が、この日本盤はとっくに絶版)。

『Upgrade & Afterlife』はアートロック/エクスペリメンタル・ミュージックの傑作としてメディアから絶賛された。だが、この後、ガスターはそのキャリアでもっとも大きな変化を見せることになる。ジムのポップス志向が急激にせり上がってきて(実験は前作でやり切ったということだったのかもしれない)、『Upgrade & Afterlife』とは対照的というべきアルバム『Camoufleur』(1998年)に実を結ぶのである。そしてこの作品の録音過程でデヴィッドとジムのあいだに行き違いが生じ、ガスターは解散に至る。

『Camoufleur』がリリースされる前、当時《HEADZ》が発行していた音楽雑誌《FADER》の取材でシカゴを訪れた際、車で迎えに来てくれたジムがカーステレオでアルバム冒頭の「The Seasons Reverse」、そしてジムが初めてソロで歌った「Mouth Canyon」を(少しはにかみながら)聴かせてくれた。その時の感動は忘れがたい。余談になってしまうが、シンガーとして知ってはいなかった音楽家が(こちらからしたら)突然歌い始めたときの感動には、他とは違った特別さがある。山本精一しかり、リチャード・ヤングスしかり、そしてジム・オルークしかり。周知のように『Camoufleur』とほぼ並行してジムはソロ・アルバム『Eureka』(1999年)のレコーディングを進めていた。確かに、この2枚は音使いや曲調がよく似ている(同様に『Upgrade & Afterlife』の後半とジムの『Bad Timing』(1997年)は繋がっている)。これは本人からも聞いたことがあるが、ガスターがデヴィッドとジムの二人組になって以後、基本的にポップな面をデヴィッドが、エクスペリメンタルな面をジムが主に司っていた。だが次第に両者の志向性が逆転し、『Camoufleur』の時点では、デヴィッドが実験的な側面を、ジムがポップな側面を担当するようになっていた。そしてそんな交差の先にあったのは、デュオとしての活動の終わりだったのである。

こうしてガスターはその歴史の幕を閉じた。以来、実に26年ぶりにリリースされたのが本作というわけである。全12曲、内5曲はガスター・デル・ソルとしての最後のライヴ、他がアルバム未収録曲やコンピレーション提供曲などとなっている。それでは一曲ずつコメントしていこう。

リリース前に先行公開されていたトラック1「The Seasons Reverse (Live)」は『Camoufleur』の最初の曲。だがデヴィッドの歌はなく、インストになっている。メロディを抜くと、この曲はミニマルな構造を持っていることがわかる。最後にジムと現地の少年らしき会話が入っている。フランス語しか喋らない子供(カナダのヴィクトリアヴィルはケベック州なので仏語圏)とジムのやりとりがなんとも微笑ましい。

トラック2「Quietly Approaching」はコンピレーション・アルバム『Red Hot + Bothered』(1995年)への提供曲。同盤はエイズ撲滅のために設立された《Red Hot Organization》が著名ミュージシャンを集めたコンピ・シリーズの一環で、『Red Hot + Bothered』はインディ系のアーティストが顔を揃えていた。

「Quietly Approaching」はそのラストに収録されている。どこか不安感を催させるシンセを背景に爪弾かれるピアノ。突然、くぐもった音色のブラス・セクションがインサートされる。だがそれはすぐに消え、またシンセとピアノだけとなり、このまま終わるのかと思いきや、最後にまたブラスが遠くから聞こえてくる。タイトルがすべてを表しているような曲である。

トラック3「Ursus Arctos Wonderfilis (Live)」はファースト『The Serpentine Similar』収録曲で、先述のとおり同作のガスターはデヴィッドとバンディ・K・ブラウンの二人だったので、このライヴ・ヴァージョンはバンディがジムに替わった演奏ということになる。完全なアコースティック・ギター・デュオで、スタジオ録音と言われても信じるほどのクオリティ。

トラック4「At Night and at Night」は《Drag City》が1994年にリリースしたレーベル・コンピ『Hey Drag City』への提供曲。時期的に見て『Mirror Repair』のアウトテイクではないかと思われる。二部構成の曲で、前半はシンセの音が織り重ねられた完全な電子音楽、一転して後半はデヴィッドのギターの弾き語りにマッケンタイアのドラムスが入ってきてロック的な展開となる。だがやがてハイハットの音は微塵に切り刻まれコラージュされる。

トラック5「Dead Cats in a Foghorn」はキーボーディストのホッピー神山が主宰していた《God Mountain Records》のコンピ盤『Nova Feedback』提供曲。遠くで反復する電子音にアコギの旋律、間歇的に控えめに打ち鳴らされるバスドラ、そこに清掃作業らしいフィールドレコーディングの音が聞こえてくる。シュールなエレクトロ・アコースティック・コンクレート。

トラック6「The Japanese Room at La Pagoda」は《Table of the Elements》から1995年にリリースされた7インチ・シングルのA面の曲で、B面にはトニー・コンラッドの「May」が収録されていた。 フルクサスのメンバーでもあった映像作家/音楽家のコンラッドはジャーマン・ロックのファウストとの共演盤『Outside the Dream Syndicate』(1973年)で有名だが、その後長らくミュージシャンとしてはリリースがなかった。《TOTE》からリリースされた復活作『Slapping Pythagoras』(1995年)にはガスターの二人が全面協力しており、ジムがプロデュースを務め(録音はアルビニ)、ジムとデヴィッドをはじめ当時のシカゴの若手ミュージシャンが多数参加していた。ガスターはコンラッドのボックス・セット『Early Minimalism Volume One』のリリースにも深く関わっている。「The Japanese Room at La Pagoda」は『Mirror Repair』~『Upgrade & Afterlife』と同傾向のインテレクチュアルなノイズ・フォーク。奇妙なタイトルだが、実際にフランスのパリ第七区に日光東照宮に影響を受けた日本風の建物(アレクサンドル・マルセル設計)が存在する。だが、そちらのスペルは「La Pagode」である。

タイトル蘊蓄で言うと、トラック7「The Bells of St. Mary’s」はレオ・マッケリー監督の映画『聖メリーの鐘』(1945年)の題名で、これはジムの趣味だろう。未発表曲だが、音質からしておそらくデモテイクだと思われる。シンセとピアノのミニマリズム。4分ほどの曲だが、もっと長くても聴いていられる。

トラック8「Blues Subtitled No Sense of Wonder (Live)」は『Camoufleur』収録曲だが、二倍近い長さに拡張されている。スタジオ版と比しても何ら遜色のない、むしろ上回っていると言っても過言ではない素晴らしいライヴ・ヴァージョンである。前述したように本作のライヴは1997年のものなので、まだ『Camoufleur』はリリースされていない。実際にはプレ・レコーディング・ヴァージョンと呼ぶべきかもしれない『Camoufleur』ヴァージョンの後半のソング・パートがなく、ミニマルな様相が強く出ている。

時間が巻き戻ってトラック9「20 Songs Less」はデヴィッドとジムの二人としてのガスターのデビュー・シングルである。曲名が示すように曲の断片らしきものが次々と転換してゆく。スタジオでのフリーなセッションをもとに編集したのかもしれない。マッケンタイアのドラムスも入っている。この後リリースされた『Crookt, Crackt, or Fly』に似たパーツも聴こえるので、デモテイクを使用しているところもあるようだ。

トラック10「Dictionary of Handwriting (Live)」は『Mirror Repair』収録曲。こちらも1.5倍くらいスタジオ版より長い。そしてこれも演奏も録音も極めて良く、聴きごたえたっぷりである。デヴィッドとジムの息の合ったツインギターのみの演奏で、途中からドラムスが入って音響加工が施された『Mirror Repair』のヴァージョンとはかなり印象が違う。ぜひ聴き比べてみてほしい。

トラック11「The Harp Factory on Lake Street」は先述の通り《TOTE》からCDシングルとしてリリースされた17分越えの大作である。ちなみにこれはガスターの曲の中で一番長い。始まって半分くらいまでは管楽器がフィーチャーされた現代音楽に近い曲調だが、例によって(?)後半にデヴィッドの歌とピアノが入ってくる。全編を静謐な雰囲気が支配するシリアスな作風の楽曲で、確かに単独でリリースすべき作品だったと言えるかもしれない。《TOTE》盤はすでに廃盤なので、今回の収録は喜ばしい。

ラストのトラック12「Onion Orange (Live)」は、デヴィッド・グラブスが1997年に《TOTE》からリリースしたファースト・ソロ・アルバム『Banana Cabbage, Potato Lettuce, Onion Orange』の最後に収められた曲である。ライヴが行われたのは1997年5月、同アルバムは同年3月リリースなので、まだ出てまもなかった頃である。残念ながらこのアルバムは現在廃盤なので、貴重なライヴ・テイクということになる。アコースティック・ギターの美しい響きに、やがてドローニッシュな電子音が重なってくる。『We Have Dozens of Titles』という奇跡のアルバムの幕引きにふさわしい名演である。

というわけで駆け足で聴いてきたが、ガスター解散後、現在までに至る二人の歩みまで触れようとすると、すでに依頼された文字数を大幅にオーバーしているというのに、この原稿が永遠に終わらなくなってしまう。デヴィッド・グラブスとジム・オルーク、それぞれ非常に豊かで充実した音楽的キャリアについては、申し訳ないが各自で掘り進めていただきたい。

「夢のアルバム」が現実化してしまって、私は今も少し戸惑っている。すでに何度もリピートしたが、そのたびにさまざまな記憶や想念が頭をよぎって、なんだか落ち着かない。私はジムからもデヴィッドからもガスターの話を聞いていたから。だが今、とっくに歴史化されたとばかり思っていた「太陽の胃袋」は、こうして「ニューアルバム」を発表した。私はこのアルバムを、これから何度も何度もリピートすることだろう。そして私は、すでに新たな「夢」を抱き始めている。もちろんそれは「ガスター・デル・ソロの完全なる新作アルバム」である。

(佐々木敦)

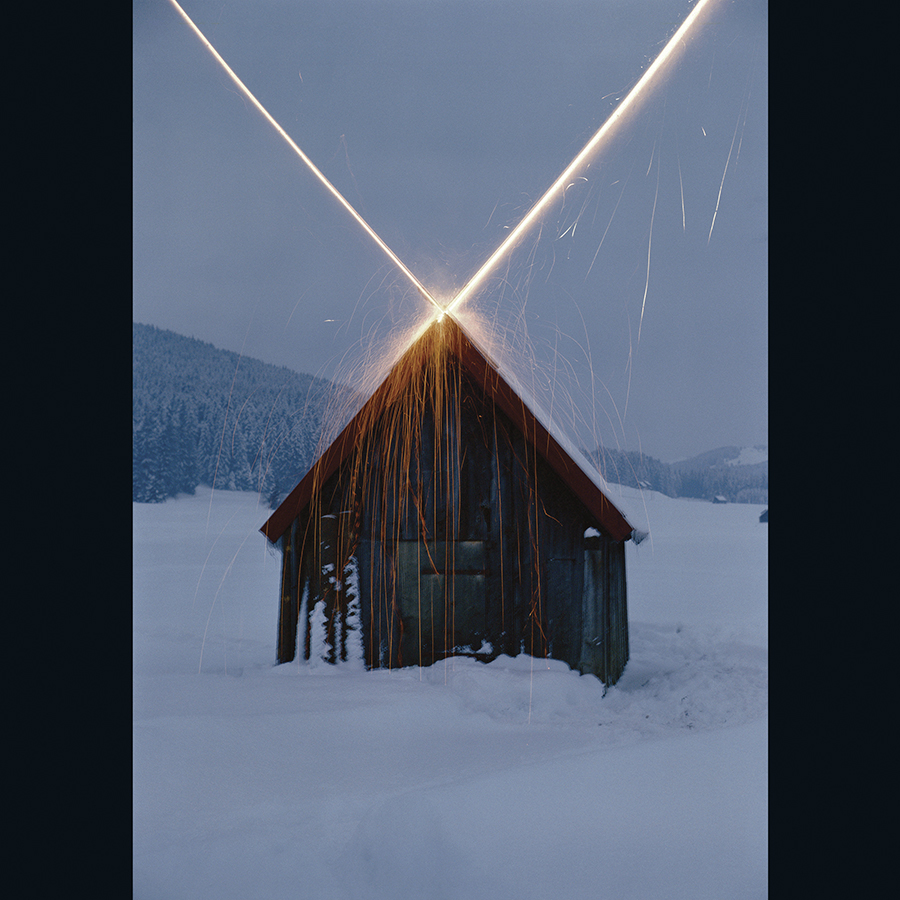

Photo/Benjamin Clark

RELEASE DATE : 2024.5.24

購入はこちら

Tower Records / HMV

【REVIEW】

Jim O’ Rourke

『Shutting Down Here』

http://turntokyo.com/reviews/jim-orourke-shutting-down-here/

Jim O’ Rourke

実験と形式との往還〜90年代〜2000年代初頭のジム・オルーク作品を聴く

http://turntokyo.com/features/jim-orourke-drag-city-90s/