THE 25 BEST ALBUMS OF 2021

2021年ベスト・アルバム

一歩一歩“平常”に近づきつつある(と嫌でも考えたい)日々にあって、既に失われたものはもとに戻らないと考えることが増えた。海の向こうで再開し始めたフェスをYouTubeを通じて見ても、小さなヴェニューで久しぶりにライヴを経験しても、小さな部屋の中でヘッドホンを通じて音楽を聴いても、“孤独”や“喪失”というこの時代においてあまりにも個別的であり集合的でもある経験といかに対峙し、それについて思考していくのかという問題系をそこで鳴っている音楽のなかにいつも探していた。ここに2021年のベスト・アルバムとして《TURN》が提示する25枚がそのような元には戻らない過去を省み続けた果てにある未来へと繋がる音楽であることを願う。(尾野泰幸)

25

家主

DOOM

New Folk

世俗的な成功や評価など眼中にないような渇きった無常観。それと相反するように邪気なく朗々と鳴らされるオアシスばりの“みんなのうた”。パンデミック直前の2019年末にリリースされた家主のデビュー作の衝撃とは、この二つの要素が一切の折り合いをつけぬままに同居している歪みにあった。あれから2年。飛び道具のようだった田中ヤコブの超絶轟音ギターすら血肉化できるまでにバンドの体力は高まり、各人のソングライティングもより情感豊かになる一方、この歪みも巨大なものに。“素敵なものを何ひとつ見つけることができない”、“あの世へは一人でゆくから心配しないで”といった洒落にもならない諦念を、どこまでも人懐こいメロディに乗せて吐き出していく。そして矛盾の果てにたどり着く最終曲「The Flutter」の“優しさだけは忘れないでおくれ”というささやかな祈りは、絶望がデフォルトになった時代に射す一筋の光のように響く。(ドリーミー刑事)

24

Arushi Jain

Under the Lilac Sky

Leaving / Plancha

異なる国の文化を交差させて提示することは容易じゃない。けれど、生まれ育った北インドの古典であるヒンドゥスターニー音楽も、カリフォルリアに渡りプログラミングを学んだ経験から選んだモジュラー・シンセサイザーの演奏も、たしかに彼女のアイデンティティだ。たとえ微分音を含むインド古典音楽と西洋の十二平均律を元に作られたシンセサイザーに違いがあるとしても。そんな異なる2つの音楽を用いる挑戦は、OSE名義の前作にも増して果敢だ。本作では(北インド古典音楽において聴く時間帯を推奨する)ラーガとしてテーマを夕暮れ時に絞り、インド音楽に裏打ちされた彼女自身の歌声と煌めきのあるシンセサイザーによって、時間の経過とともに微細に変化する日没のグラデーションを作品全体で表現してみせた。「アンビエント・レーベルではない」と皮肉っぽく呟いた《Leaving Records》がおくる、コロナ禍での癒しだけにとどまらない、野心的なアンビエント作。(加藤孔紀)

23

Indigo De Souza

Any Shape You Take

Saddle Creek

ブラッド・クック(ボン・イヴェール、ワクサハッチーなど)との共同プロデュースのもとで制作された、ノースカロライナを拠点とするブラジリアン・アメリカンのシンガー・ソングライターによる二枚目のオリジナル・アルバム。90年代ライクなオルタナティブ・ロックから、ポスタル・サーヴィスも引合いに出されるエレクトリックな意匠をまぶしたインディー・ロック、ヴォコーダーによるヴォーカルが印象的なインディー・ポップなどカラフルなサウンドが作品中を駆け回る。他方、パートナーによる暴力の経験や自傷行為への耽溺、無条件への愛の希求といった極限までにふれた感情を表現するリリックも印象的。ビッグ・シーフのエイドリアン・レンカーやホップ・アロングのフランシス・クィンランといったエモーティヴなフィメール・ボーカルを軸としたインディー・ロックを近年積極的に世に送り出してきた《Saddle Creek》という老舗レーベルの存在も本作にとってはきっと大きいものだった。(尾野泰幸)

22

butaji

RIGHT TIME

Space Shower Music

今、「インディー」であるとは何なのか?流通規模がどうとかで「メジャー」と区分する概念としてのそれでなく。商業主義に与しない自律性や創造的自由を掛け金としていたその素朴な空間は、いつしか無自覚の自己言及とセンス闘争の隘路へと吸い込まれてしまった感もある。これは、そうしたこまごましい見取り図を批判的にひっくり返す、劇的なポピュラー・ヴォーカル作だ。「インディー」と同じく矮小化してしまったシンガー・ソングライター・ミュージックの鋭さ(それは本来、必然的に社会との太い回路を開くものでもある)も劇的に賦活する。全ての曲が断然「ポップ」であるわけだが、この「ポップ」さは、当然なにがしかの特定のサークル(いわゆる「音楽ファン」)内におけるコミュニケーションの外部を希求している。だからといって、だらしなく外部に包摂されてしまうという意味で「ポップ」なのではない。攻撃的な成熟こそがさまざまな壁を崩す。感動的なアルバムだ。(柴崎祐二)

21

Flock of Dimes

Head of Roses

Sub Pop / Big Nothing

1曲目「2 Heads」の少し英国トラッドを想起させる倍音豊かな歌声は、このフロック・オブ・ダイムズことジェン・ワズナーが東海岸ボルチモア出身で、現在はノース・キャロライナに暮らしていることを一瞬忘れさせる。だが、2曲目「Price Of Blue」に入ると激しいギター・サウンドと共にヴォーカルに感情が憑依。今年コンピ盤も出たワイ・オークの一員という出自を再認識させられる。エレクトロニクスやドローン調のギターが挿入されるに至っては、エモ〜ポストロックの素地から最終的に環境音楽の領域へと発展させようとした形跡も感じられるだろう。その意味ではビバリー・グレン・コープランドのリワーク集にボン・イヴェールと参加していたこととも辻褄が合うし、徐々にアンビエントとしてのオルタナという表現を目指すようになっていたのかもしれない。そんな本作が《Sub Pop》からのリリースというのも象徴的だ。(岡村詩野)

20

JPEGMAFIA

LP!

EQT

ちぐはぐな小節の継ぎ接ぎに、低音より高音を強調した音の配置、唐突なビート・スイッチ。もはやこれらに目新しさは感じないかもしれない。JPEGMAFIAの得意としてきたサウンドは今やラップ・ミュージックの潮流の一つになった。その背景には、トラップの衰退、サンプル・コラージュの隆盛、レイジ・ビートの台頭もあるだろう。しかし“ペギー”に言わせればむしろ〈おかしくなるほど世界が俺についてきた〉(「DIRTY!」)と、シーンに認知される以前からのスタイルを貫く音楽家として、悪意と決意を表明する。本作でもドラムンベースやIDMを飲み込んだ音楽性や、2作のEPを経た空間を広く使った音作りが新たなシグネチャーとなって、さらにペギーの音楽を更新している。サンプルのクリアランス問題を回避するための複数形式でのリリースも含めて、そっけないタイトルから感じる匿名性の割に、自身の批評性とアイデアを隠すつもりはないようだ。(髙橋翔哉)

19

5lack

Title

高田音楽制作事務所

プロデュースはそのほとんどを自ら手がけているが、盟友BudaMunkのみならず海外からBbrandUnDeShayやWillie Bも参加。客演にはISSUGI、PUNPEE、kZm(それにGAPPER)と馴染みの面子が並ぶ中、5lackはおそらくこれまでで最もメロウな歌声(フロウ)を真っ直ぐに響かせている。同時にその声はおそらくこれまでで最もいわゆる“生活”のそばにある。金や酒でとにかく不安を拭いたいという欲望、パーティーの翌朝に訪れる憂鬱な気分、家族で食卓を囲む喜び、生きるということの抱えた虚しさ、そして価値観の移ろい……それらを覚めた瞳で俯瞰しながら、それでも彼はマイクを握り、真正面から対峙して自ら感情の陰影や自尊心の凹凸をデフォルメせず吐き出していく。変わりゆく時代の渦に飛び込んで溺れている自らを曝け出す強さ。あくまでシス・ヘテロ的かもしれないが、現在における理想的なマンフッドのひとつに思えた。(高久大輝)

18

Audrey Nuna

a liquid breakfast

Arista

自身のことを語るとき、それはトラップ・ビート上の囁くラップでも、ファルセットのきいたソウルフルな歌でも、話し声であってもいいとオードリー・ヌナことオードリー・チュウは奔放に表現してみせた。《Roc Nation》のAnwar Sawyerがプロデュース、Jack HarlowとSabaを客演に迎えながらもラップ作品としてのみ定義されることを拒むように。また、デビュー作だがアルバムでもEPでもなくプロジェクトと呼ぶようで、既存の枠組からも逸脱し、紛れもない自身の創作であることを表明する。韓国系アメリカ人としてマイノリティを自覚しながら育ったニュージャージーを想い、次々と挿入されるイメージと皮肉と感情の波。必ずしも起承転結を伴わない日記のような歌詞と「Blossom」での彼女の祖母による韓国語の挿入がその個人史を一層強調する。映画『ミナリ』や《88rising》などが繋ぐ物語の先を照らす前衛として輝きを放っていた。(加藤孔紀)

17

Arlo Parks

Collapsed in Sunbeams

Transgressive / Big Nothing

鬱とアルコール中毒に苦しむチャーリー、引きこもりのアリス、自分が恋している女子と付き合うユージーン……このデビュー・アルバムは様々な問題や葛藤を抱える登場人物によって導かれていく。アーロ・パークスの歌詞はロンドンのどこにでも転がっているようなドラマを彼女の心象風景を通して浮かび上がらせる。だからこそ共感を呼び、本人は拒んでいるがZ世代の代弁者として捉えられ、20歳の新人ながらマーキュリー・プライズやブリット・アウォードをはじめ、各賞に輝いてきた。だからこそ、歌詞が論じられることが多いが、本作の背景となった彼女の豊かな音楽性があってこその評価だと声高に言っておきたい。ジョニ・ミッチェルをはじめ、パティ・スミス、フランク・オーシャン、ニック・ドレイク、レディオヘッド、ヌジャベスなど、歌詞とメロディ、サウンドを並立させている作品をお手本にしながら、2020年のグルーヴと共にドロップした、それがこの『Collapsed in Sunbeams』である。(油納将志)

16

KID FRESINO

20,Stop it.

Dogear / AWDR/LR2

フレシノの音楽の面白いところは、それが開かれているところだ。日本のラップ音楽でありながら、米国(だけ)ではなく欧州の、しかもラップ以外の音楽──インディ・ロックやダンス音楽から直接的に触発されていることが、まず面白い。加えて、ビート音楽とバンド音楽を架橋し、その上に独自のラップ音楽を構築しようとしている、その野心も面白い。 本作はそのフレシノの面白さ、開かれぶりが明確に提示された画期的な作品だ。世界中の様々な音楽が放つ「光」。その反射光が、フレシノの開かれた音楽的な窓を通って、アルバムの部屋の中をプリズムのように淡く照らす。本作を聴いていると、そんなイメージが浮かんでくる(随所に散りばめられたスティールパンやギターのきらめくようなアレンジも影響していると思う)。インタビューを読むと本人はまだ本作を「草案」だと表現する。ただ、今はその淡さも含めて、とても稀有で美しく感じる。(佐藤優太)

15

The Weather Station

Ignorance

Fat Possum

鏡に覆われたスーツを全身にまとい、周囲の風景を自身の体に投影したアートワークはすなわち、自らの行いは自らに返ってくるという意味か。自国カナダの植民と強奪の歴史をテーマに、資本主義の欠陥についても匂わせる「Robber」、気候変動への戸惑いを吐露する「Atlantic」などリリックには、まさに今、過去からのしっぺ返しを受ける私たちの姿が軽くないタッチで描かれている。ただその語り口は冷静、そして野心的だ。正統派フォーク・ロックの殻を脱ぎ捨て、キーボードとドラムループで楽曲を作り、ストリングスからツイン・ドラム、サックス含むトロントのジャズ・シーンのプレイヤーまでもを起用。バンドの有機的なうねりと端正なクリーン・ピアノ、ファルセットを操る呟くようなヴォーカルは、抑制された緊張感と共に聴き手の身体に心地よい開放感をももたらす。シリアスかつ理性的に、そして自然体でこのディケイドの社会の課題を提示した意欲作だ。(井草七海)

14

Steve Gunn

Other You

Matador / Beatink

この人はただフォーキーだったり、良き歌だったりに終始するシンガー・ソングライターではない。アメリカーナ、サイケデリック、アンビエント、ドローン、ジャズ、そしてクラシック……といった多様でテクニカルなギター・プレイの中に流麗なフレーズと温もりある旋律、知性的な言葉を挿入する。それは歌を綴る行為とは異なり、立体的なサウンドスケープを多層的に創作していく作業に近い。そういう意味では、ジェフ・パーカー、ブリジット・セント・ジョン、メアリー・ラティモア、ジュリアナ・バーウィックらが参加し、ロブ・シュナップのLAのスタジオで録音されているのは必定。高い技術力と幻想的な音作りとが密接な関係にあることを立証するばかりか、そこに描かれる景色への郷愁さえも注入する。しかも、出来上がった作品はひたすら心地よい。ビル・フリゼールからサム・アミドンへと連なる系譜の中で、最も穏やかな気風を持つニューヨーカーの最高傑作だ。(岡村詩野)

13

Rostam

Changephobia

Matsor Project

米大統領就任式でのアマンダ・ゴーマンの朗読にすぐさまピアノで即興演奏を付けて公開したロスタム。その曲は収録されていないが、本作への導入といえる。なぜならゴーマンの詩と本作には共通して、差別などの社会問題を解決する上で、人間の変化を信じる意思が表れているからだ。けれど、変化に恐れを抱く人がいる。これは、その恐怖に音楽は何ができるか?という模索でもある。一見、変化とは無縁のタクシーや車の中で起こる日常と移動をモチーフにするいくつかの歌詞が、12弦のアコギのストロークやドラムンベースのビートなどの活き活きとしたリズムと交わることで、推進力を伴って聞こえてくる。と思えば、素朴な歌の隙間からはヘンリー・ソロモンのサックスが、まるで言葉のように雄弁に作品全体をドライヴさせもする。現代の至上命題について聞く者に変化を強いたり迫ったりはしない、前へ前へと進むイメージの音と言葉の連なりで共に未来へ向かおうとする挑戦の音楽。(加藤孔紀)

12

osquinn (p4rkr)

drive-by lullabies

Self-released

ハイパーポップの顔となったのち、集まった注目と周囲の大手レーベルとの契約に嫌気が差し、シーンから離れた彼女が自主制作のファースト・アルバムで再出発。別名義で制作していたダーク・アンビエントやドラムンベースに加えインディー・ロックなどを、かつての楽曲の甘い残り香とHexD / Surge的ビット・クラッシュで絶妙なバランスにまとめ上げ、現在進行形で広がりを見せるハイパーポップ以降の音楽のアンダーグラウンドに留まらない可能性を提示してみせた。日々のパーソナルな不安を綴った詞は、掻き消されたり複数の言葉が重なったりと、まるで彼女の内を巡る思考そのままのようで、Z世代の問題と一括りにすることを遠ざける。ジャケットには自分の存在と作品を紐づけるように初めて本人が登場。孤独を感じながらも安易な共感や連帯は受け付けず、自身の足で立とうとするこの作品が放つヒリヒリとした輝きはあまりにも眩しい。(佐藤遥)

11

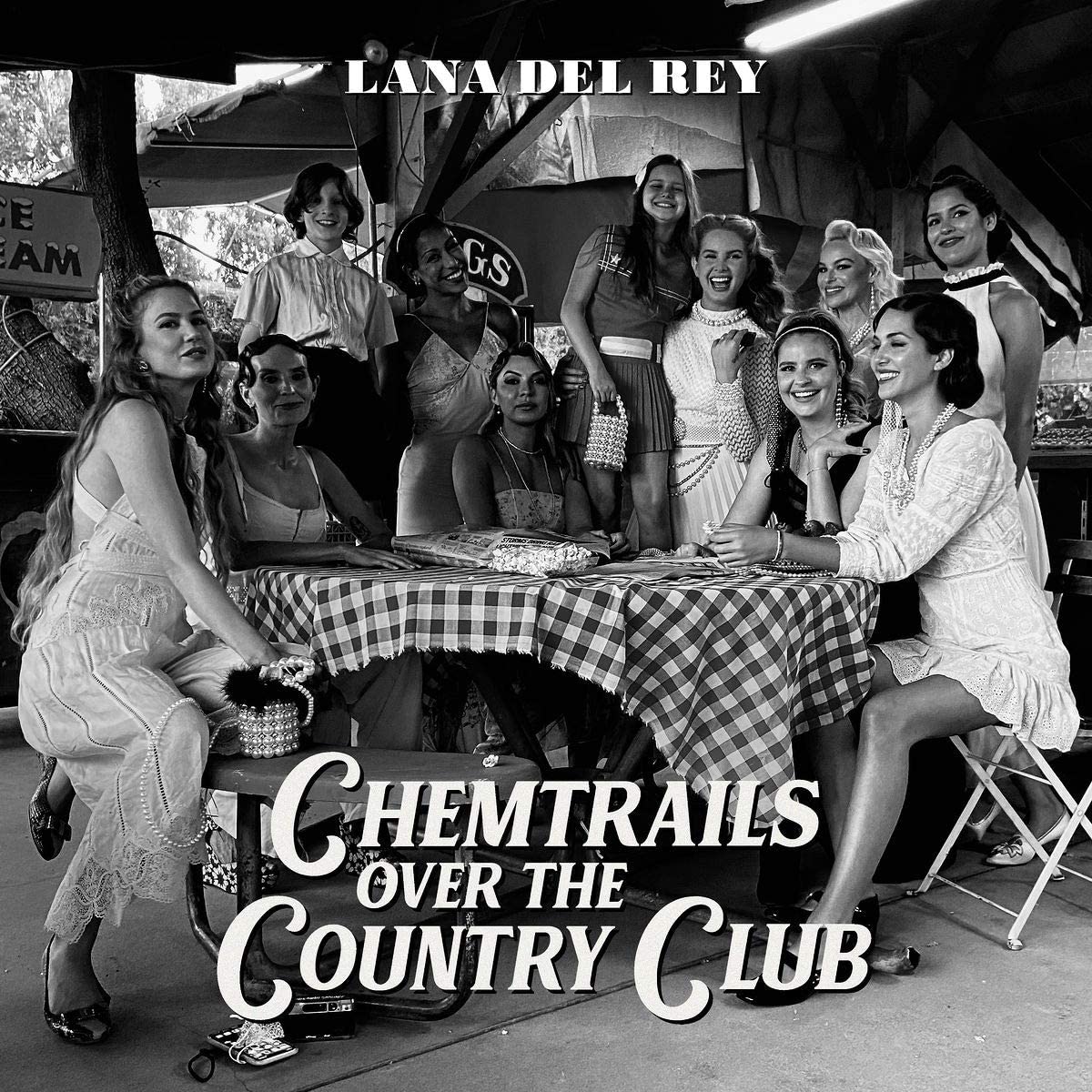

Lana Del Rey

Chemtrails Over The Country Club

Interscope / Polydor / Universal Music

音楽業界へ足を踏み入れた〈私がシンプルだった頃〉を述懐して作品を始め、名声の虚しさを歌うジョニ・ミッチェルの「For Free」で締めることからも、現在の自分に葛藤する姿が見える。他方、作中頻出する“White”というワードは、当然ながら彼女の“アメリカの白人”としての意識の暗喩でもあろう。ケムトレイル=陰謀論、見たくないものを見ずに生きられる特権。そんな夢見心地なクラブの下には無数の犠牲が横たわっているのに──今、夢を叶え、夢に幻滅した彼女は、自身のアイデンティティを見つめ直しつつその欺瞞にも気づいている。ジャック・アントノフが共に手がけた今作は、だからだろうか、哀愁漂うピアノを基調とした削ぎ落とされたアレンジと見せかけ、微かにケバだったサウンドとコーラスで増幅されたヴォーカルで、僅かに不気味に彩られている。シンプルな自分でいたいけれど、自罰的な意識がそれを許さない。アンビバレントな想いを正直に絞り出す彼女に、今年は誰よりも愛着を抱いた。(井草七海)

10

折坂悠太

心理

折坂悠太

例えば気配、痕跡、あるいは幽霊? もっと具体的にいうと湿度の高い夏の宵に木造建築が不意に鳴らす軋みの音のような。いや、上手く例えられている気はしないが、京都の重奏メンバーを中心にサム・ゲンデルやイ・ランらと共に作り上げた本作には、そういった目に見えないものが蠢いているようだ。バランスよくミックスされた演奏の中で、あえてアタックのポイントを揃えていないという楽器たちや、かねてより浪曲の影響を言及されてきた彼自身の歌声の持つ響きが、非西洋的なサウンドと混ざり合って軽やかで奇妙なフィーリングを生み出し、こちらに問うでもなく呼びかけるでもなく、たまにぼんやりと語りかけるだけで、ただただ“何かが在る”ということを伝えている。特に、今や盟友となったbutajiの「春雷」と共鳴するように「確かじゃないけど春かもしれない」と歌う「春」には、そこにある美しい可能性が視える。(高久大輝)

9

Grouper

Shade

Kranky

グルーパーことリズ・ハリスが音楽作品を世に送り出してきたこの15年間に書き溜めた未発表楽曲を収めた一作。とろけるようなドローン音響、耳の中をもぞもぞと埋め尽くす(ホワイト・)ノイズ、耳元で囁くような歌声とシンプルなアコースティック・ギターに導かれた楽曲たちが9曲35分のなかに断片的に配置されモノクロームで内省的な世界観が提示される。それは本作を聴くわれわれを微睡みへと促すようでありながら、常に目の前で鳴っているような音響的な“近さ”故、思考は常に止まることなく音を、楽曲を追い続けていく。思想性を排したヒーリング・ミュージックに堕せず、あくまでも理知的に鳴らされる現行アンビエント・フォークの旗手が綿密に構築した本作は、カサンドラ・ジェンキンスやカリマ・ウォーカー、ジル・ホイットらによる静謐でアンビエンタルなフォーク・ミュージックの数々が世に放たれた2021年の音楽の一側面を象徴する一作ともなった。(尾野泰幸)

8

aya

im hole

Hyperdub

マンチェスターからロンドンに拠点を移したアヤことアヤ・シンクレアは、この《Hyperdub》からのデビュー作で、はじめて自分自身の声をみつけた。もちろん、前名義のロフトのサウンドにもヴォーカルはあったが、実験的なクラブ・ミュージックの革新に拘るあまり、それを埋没させてしまっていた。だが、本作で彼女は、J・ディラをダブステップやグライム、ジャングルなどで脱構築したようなビートと繊細なドローンによって生成された奇妙なサウンドの上で、出自やセクシュアリティ、ジェンダーについてのピュアな声を電子変調させる。そのローリー・アンダーソンの『Big Science』を思わせる歌声は、匿名性という殻を破り、声/歌詞を通じて自己表現の形をみつけ、エレクトロニック・ミュージックを発展させたソフィーやアルカに共振するものだ。今作で強固な軸を打ち出した彼女は、これからのエレクトロニック・ミュージックの可能性の中心になるだろう。(坂本哲哉)

7

Dave

We’re All Alone In This Together

Dave / Nighbourhood

前作『PSYCHODRAMA』にも参加したKyle Evansがプロダクションの中心となり、ドリルからダンスホールまで多様な音楽的要素を取り入れたDaveのソフォモア・アルバム。本人の「お前の女とヤることよりも自分の彼女と言い争いをすることについてラップしたい/けど気にしない、どっちも本当だから」(「Survivor’s Guilt」より)という言葉どおり、トピックも様々。ナイジェリアからの移民を両親に持つDaveがジャマイカ系・中東系移民の英国で受ける冷遇について語ったかと思えば(「Three Rivers」)、次の曲ではウィズキッドがヘネシーを身体に流し込む(「System」)といった具合だが、映画を模した仕掛けがそれを不自然に感じさせない。恋愛から政治に端を発する問題まで、人の経験する苦境は様々だが、それが何であれ、孤独に戦っているのは自分ひとりでないと知れる温かい作品。(奧田翔)

6

Lost Girls

enneskekollektivet

Smalltown Supersound

当てどころのないモノローグが入組み、弾けるシンセサイザーとマシン・ビートにのって耳の中に飛び込んでくる。少し経つとその誰とも知らない声は自分の体の奥底へと染み込み、自らもふと頭の中で何かを独り言ちていることに気が付く。瞑想的でスペイシーなエレクトロニカをまといながら淡々と歩みを進める“歌”とも“スポークン・ワード”とも単純にカテゴライズできないような多くの“語り”に満ちたノルウェーをルーツとするジェニー・ヴァルとホーヴァル・ヴォルテンによるこのプロジェクトが生み出した音楽はそこで放たれる声を滑らかに私たちへの耳へと運び、さらにそこから聴く人の言葉を生み出し、言葉と言葉が繋がり続けていく。強迫的にではなくあくまで自然に。「最初に言葉なし」という本作の幕を開けるリリックは本作のそのような特徴を明確に示す。ジェニー・ヴァルは本作リリース後に名門《4AD》と契約。新作への期待高まる壮大かつ実験精神に満ちた新曲を発表している。(尾野泰幸)

5

Joy Orbison

still slipping vol.1

XL / Beatink

リリースの形式はアルバムという括りであるものの、Joy O自らミックステープと呼ぶように、本作にはハウス、テクノ、ガラージ、ドラムンベース、アンビエントなど比較的地味な、とはいえほとんど機能的でいくらか実験的なダンス・ミュージックが並んていて、そのスタイルに統一感はない。だが、彼の家族による音声がいくつか挿入されることで緩やかな調和がもたらされており、とりわけ1枚通して聴くと、曲の繋ぎ目から展開ひとつひとつまで過不足なく作り込まれていることに驚くだろう。まるで彼がDJとして作り出してきた数々の熱狂と日々の私生活をゆっくりと回想しているかのような、とても親密で穏やかな興奮を味わうことのできる、気取らない、でも抜かりのないダンス・レコードである。彼の従姉妹、リーアンが写るアートワークも素晴らしい。キャリア約12年、UKのアンダーグラウンド・エレクトロ・ミュージックを代表するプロデューサーが送り出した初の長編作品。(高久大輝)

4

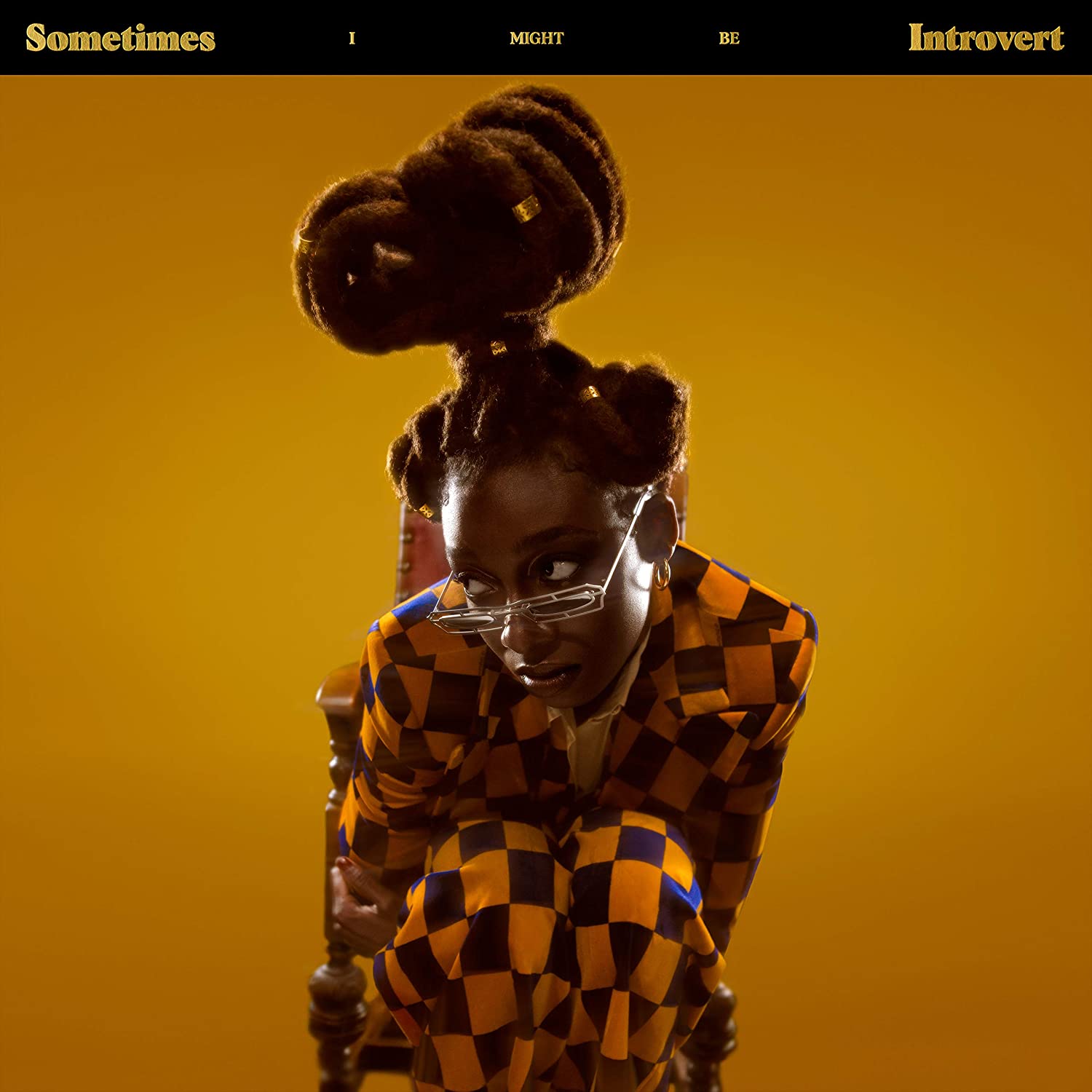

Little Simz

Sometimes I Might Be Introvert

Age 101 Music / Beatink

ニックネームであるSIMBIを冠したタイトル(頭文字を並べてみてほしい)で明らかな通り、UKで最も期待されるフィメール・ラッパーのペルソナを脱ぎ捨て、ナイジェリアにルーツを持つひとりの女性Simbiatu Ajikawoとしての自身を見つめようとする。その内省とは、決して閉じこもっていることではない。幼年期へ時計を巻き戻し父や妹、従兄弟との関係の回復を願うと同時に、「強い者だけが生き残れる/ひとりぼっちだけど、孤独ではない」(「Introvert」)と鼓舞し、直感に従い成功を掴むことを高らかに宣言することも忘れない(「Standing Ovation」)。盟友Infloによる映画のスコアを思わせる流麗なオーケストレーションとアフロ、グライム、80年代ディスコなど多様でしなやかなグルーヴが間髪入れず続くなか、極めてパーソナルな視点から発せられるエンパワリングなメッセージが次世代への道を拓く。(駒井憲嗣)

3

Helado Negro

Far In

4AD / Beatink

「Young, Latin and Proud」に象徴されるように、ロベルト・カルロス・ランゲのラテン人としてのアイデンティティの探求はこれまで随所にアクセントとして入ってきたが、本作に至っては、それは自身の揺るぎない一部として溶けこんでいる。加えて、テキサス州の砂漠の町に訪れたときにNYがロックダウンとなって帰れなかった経験がインスピレーションになっているように、どこか“異邦人”の感覚が通底しているようなところがあり、それが違和感でなくすべて心地よさへと変換されている。ここではラテン・フォークもブレイクビーツのヒップホップもアンビエント・ポップも柔らかい音の質感とドリーミーなムードで統合される。確実なルーツを巡るよりもイマジネーションとともに気ままな旅をすること。多様な地域や時代の音楽なんて、もうとっくに自分のはるか内側(“Far In”)で豊かに息づいている――。そんなオープン・マインドな感性は、アウトサイダーであり続けた彼だからこそたどり着けた境地だ。(木津毅)

2

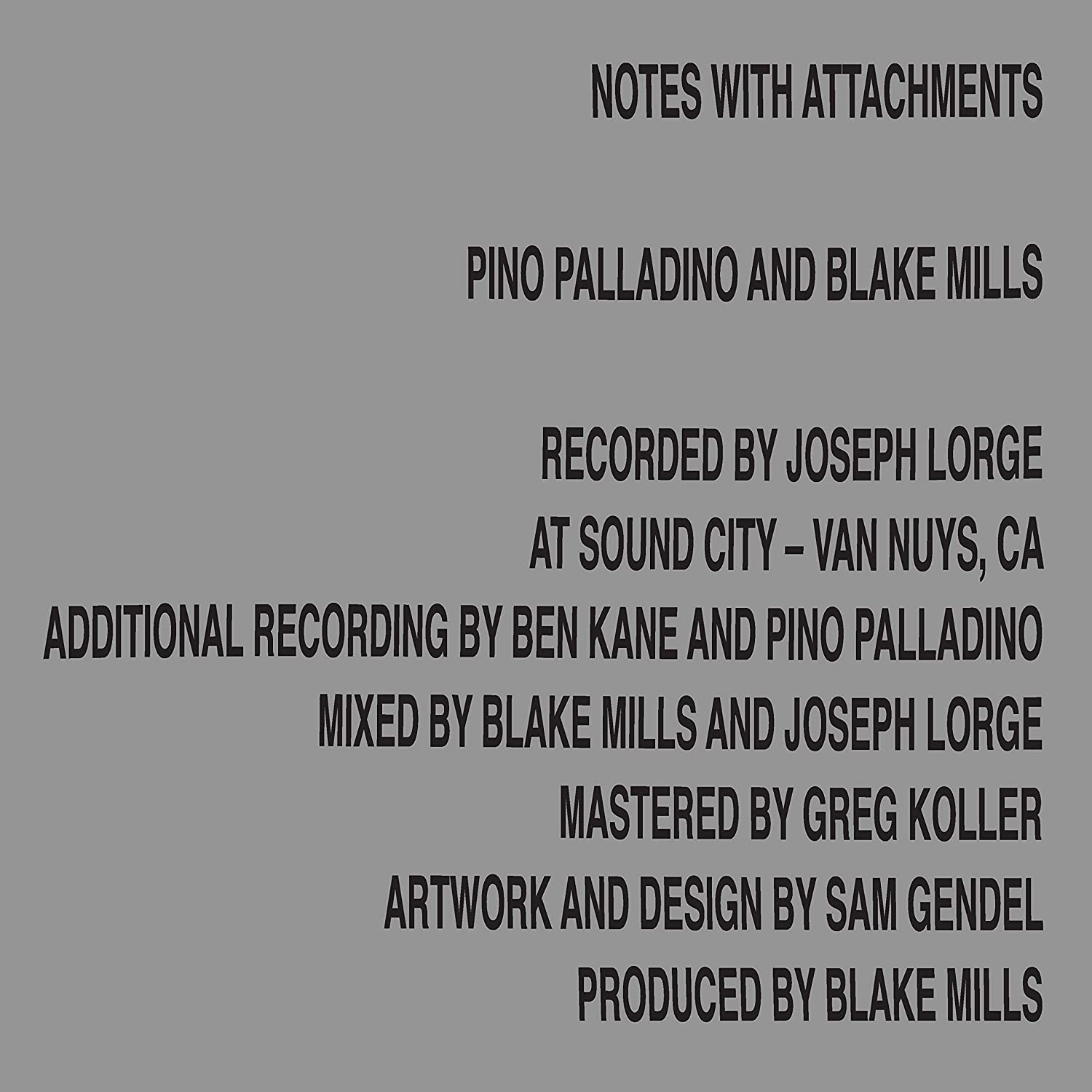

Pino Palladino / Blake Mills

Notes With Attachments

A New Deal / Impuls!

ジョン・レジェンド『Darkness And Light』(2016年)でのセッションがこの二人(とクリス・デイヴ)の最初の邂逅だったとはいえ、少なくともピノにとってクエストラブやディアンジェロらが中心となったソウルクエリアンズでの活動が本作の起点になっているのは間違いない。主に2000年代以降、ラディカルな都市音楽としてのブラック・ミュージックが急速に拡張していくにあたりピノの存在は欠かせないものとなっていったが、この初のスタジオ・アルバムを現代屈指のプロデューサー/ギタリストの若きブレイクと組んで仕上げた粋たるや。サム・ゲンデル、ラリー・ゴールディングス、ロブ・ムースらも巻き込んで対等に、でもどの音が主役になるともなく、まるで気流のおもむくままに展開されていく様子は刺激的でしかない。だが、80年代以降に様々なポップスの裏方で蓄えたポップ感もチラチラと覗かせる。その包容力に感服だ。(岡村詩野)

1

Cassandra Jenkins

An Overview on Phenomenal Nature

Ba Da Bing!

この世を立ち去った者たちの気配を、そこかしこに感じる。死者の声が聞こえる訳ではない。しかし、カサンドラの活動の指針であったデヴィッド・バーマン、そのツアー帯同直前の自死をきっかけに制作された本作では、スポークンワードも交えた歌でもって過去との仮想的な対話が繰り返され、彼女は自身の中に去りし日の”誰か”を見る。そして、煌めくギターと寄り添うドラムやベース、ゆらめくシンセのサウンド、さらには環境音や包み込むようなサックスの音色が、テイラー・スウィフト『folklore』にも参加していたジョシュ・カウフマンの力を得て驚くほど穏やかに、私たちの壊れた心を癒していくのだ。〈あなたは亡くなったけど、どこにでもいる〉(「Ambiguous Norway」)。失ったものをいつまでも近くに感じ続けながら、再生へ踏み出すこと、未来を希求すること。それこそがこの1年、私達が何よりも願ったことではなかっただろうか。(井草七海)

THE 25 BEST ALBUMS OF 2020

THE 25 BEST ALBUMS OF 2019

THE 25 BEST ALBUMS OF 2018

Text By Sho OkudaHaruka SatoKenji KomaiShoya TakahashiYuta SatoDreamy DekaTsuyoshi KizuShino OkamuraMasashi YunoYuji ShibasakiNami IgusaDaiki TakakuKoki KatoTetsuya SakamotoYasuyuki Ono