テイラー・スウィフト

個人と社会の繋がりに求める自己検証の歴史

オリジナル・アルバム・ガイド

テイラー・スウィフトの2020年——それは彼女自身がアメリカの歴史や社会と照らし合わせながら自己の内面と対峙した1年だった。1月にドキュメント映画『Miss Americana』が公開された時、しかし、一体誰がその内容を実証するようなアルバム(『folklore』とその姉妹作『evermore』)がその年に2作品もリリースされるだろうことを想像していたことだろう。新型コロナウイルスがもたらした厳しい分断と個々の孤立は確かに多くのものを奪っていった。だが、彼女は一方で自身の孤独と向き合う豊かな時間が訪れたことも証明してみせたのである。そして、それはいみじくも、79歳のボブ・ディランが最新作『Rough And Rowdy Ways』で提唱した、“個人と個人とが弄り合いながらギリギリのところで成立してきた優越と憂鬱のアメリカ史”とでもいうようなテーゼと、底辺でしっかり繋がってもいた。これはとんでもない偶然……いや、コロナが導いた目の覚めるような必然ではないか。

まったく見通しが悪いまま2021年が明けた。誰も1年後……いや1ヶ月後のことも見当がつかない。ただ、一つわかるのは、そんなテイラー・スウィフトの2020年の活動が、我々に個人と社会の繋がりの中に潜む自己検証という大いなる気づきを与えてくれたということ。そして、それこそが2021年以降の我々の意識を変えていく可能性を秘めているということではないだろうか。そんなテイラーのオリジナル・アルバム・ガイドを新年最初の記事としてお届けする。

(ディスクガイド原稿/阿部仁知、井草七海、上野功平、岡村詩野、尾野泰幸、加藤孔紀、木津毅、坂内優太、高久大輝)

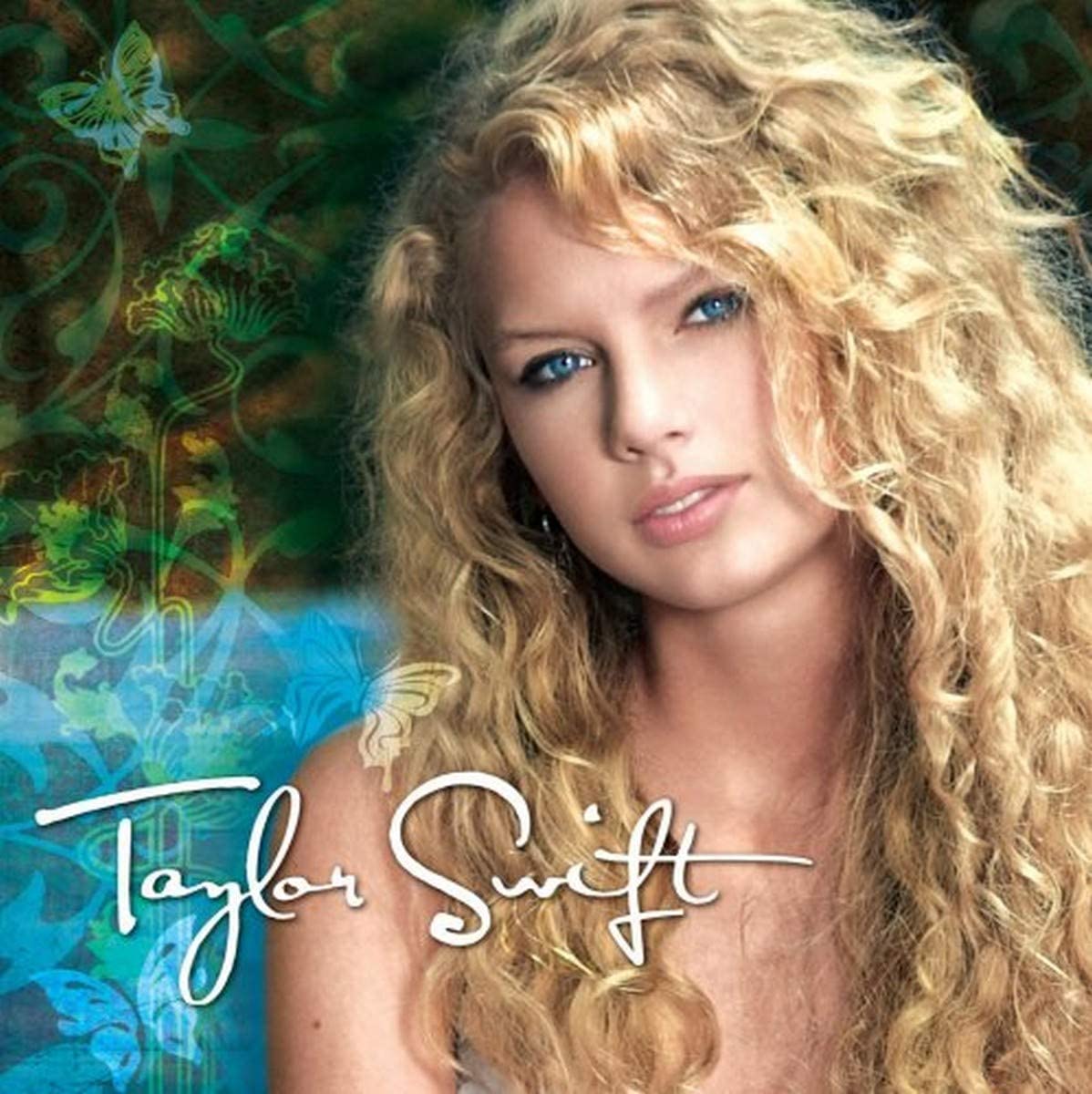

『Taylor Swift』

2006年 / Big Machine

リリース時16歳にして500万枚以上のセールスを記録。以降、彼女の代名詞の一つともなるもつれた恋愛模様の描写は控えめに、カントリー・テイストなリリックも盛り込まれている。共作楽曲が大半を占め、制作における主導権を完全に握るまでには至っていなかっただろう本作で展開するカントリー・ポップ/ロックは今聴いても大味に過ぎるが、芯の通ったヴォーカル・スタイルはデビュー時から一貫している。この時点においてナッシュヴィルの新興レーベル《Big Machine》から飛び出たカントリーの新たなティーン・スターだった彼女は、ここからソング・ライターとしての野心と気概を忘れることなく、世界的なポップ・スターへの道を歩んでいくことになる。(尾野泰幸)

『Fearless』

2008年 / Big Machine

スコーンと抜けの良いスネア、時にエレキ・ギターよりも躍動するフィドル、そして10代特有の青さも脆さも傍若無人さも詰め込んだリリック。「Hey Stephen」の2分56秒で“あなたのために曲を書けるのは私だけ”といたずらっぽく笑うシーンは、聴くたびに顔がほころんでしまう。BFF(Best Friends Forever)軍団は“セレブだらけ”と揶揄されたが、本作にコルビー・キャレイらを招き、母娘ほど歳の離れたリズ・ローズを2作連続で作詞の師と仰ぐなど、世代を超えて“女性の連帯”を促すスタンスは昔から筋が通っている(初の全米1位&グラミーも獲得)。後発の豪華盤では十八番のバンジョーを手に取り、カントリー純度の高い6曲を冒頭に追加。オリジナルとは読後感が違うので、ぜひ聴き比べを。(上野功平)

『Speak Now』

2010年 / Big Machine

テイラーの書くメロディは一貫してシンプルでわかりやすい。この3作目でも例えば彼女が16歳の時に書いた「Sparks Fly」と、別れたジョン・メイヤーへの思いを綴ったとされる「Dear John」は、歌詞の境遇に違いはあれど共に旋律は明瞭。これは、英国周辺のバラッドがアメリカの民謡と合流しながら形成されていったカントリー音楽の本質的な魅力を伝えるものでもある。一方でバンジョーを手にする機会は徐々に減っていたが、しかしだからといって大味なバンド・サウンドに向かうのではなく、ヴィンテージな楽器や機材を用いるなどでくすんだ質感を再現。そのサウンド指向は既にして後の『folklore』を感じさせるものだ。本作発売時彼女はまだ20歳。ここにはブレずに成熟させていくプロセスがある。(岡村詩野)

『Red』

2012年 / Big Machine

カントリー・シーンのプリンセスからメインストリームのメガ・ポップ・スターへと駆け上がるきっかけとなったアルバムで、何よりもマックス・マーティンとの「We Are Never Ever Getting Back Together」のイメージが世のなか的には強いだろう。ただ、アリーナ・ロックからEDMまで取りこみながらビッグな場所を目指した本作が本当に目論んでいたのは、あからさまなジョニ・ミッチェル『Blue』の引用であるタイトルに表れているように、ソングライティングとストーリーテリングの成熟だ。彼女の経験や感情はここで、広く現代の女の子たちに共感されシェアされる大文字の「ポップ」へと覚醒した。(木津毅)

『1989』

2014年 / Big Machine

マックス・マーティンを共同エグゼクティブ・プロデューサーに据え、派手なシンセ、打ち込まれたドラムに重ねられたヴォーカルと、生まれ年に因んだアルバム・タイトルはまるで生まれ変わったことを意味するかのように、(徐々にポップさを増していたにせよ)前作『Red』までは確かにあったカントリー色の一切は廃され、80年代シンセ・ポップへと振り切った。具体性が薄れ、少々俯瞰的になったような印象を受けるリリックは、ハリー・スタイルズとの交際に関するゴシップを含め彼女に降りかかった世間の非情な態度からの逃避だったのかもしれないが、結果として本作をより大衆的な作品へと導いている。ポップ・スターとしてのテイラー・スウィフト誕生を告げる一作。(高久大輝)

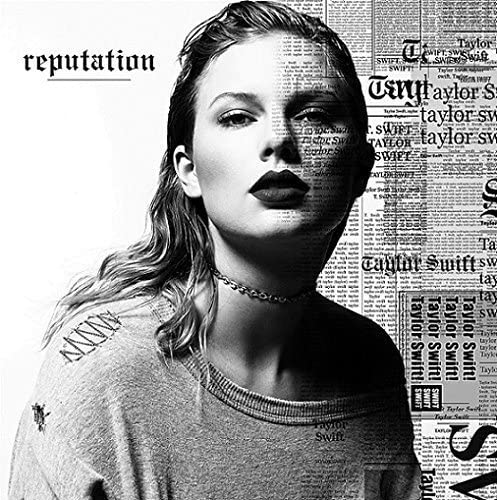

『reputation』

2017年 / Big Machine

世間からの“評判”というタイトルに示されているように、ポップ・スターとして消費される受難を、当時隆盛を極めていたトラップやEDMの影響を取り入れた作家史上最もダーク&ヘヴィなサウンドでサーカスティックに昇華することを試みた本作は、いま振り返ると“過渡期の作品”という印象。制作の軸はマックス・マーティン&シェルバックというテイラーの“ポップ黄金期”を支えたタッグだが、彼らとの曲では、むしろ作曲面の停滞を感じる。他方、ドリーム・ポップ的編曲を導入した「Call It What You Want」等、本作終盤のジャック・アントノフとの共作曲ではインディ・サウンドに接近。次作以降への布石は、ここで着実に打たれていた。(坂内優太)

『Lover』

2019年 / Republic

アルバム・ジャケットの鮮やかなパステルカラーのように、淡くドリーミーに光り輝く7作目。前作で培ったエレクトロ・ビートがさりげなく音像を厚くする中でも、自分自身を大きくも小さくも見ない等身大の自己肯定感が作品全体をおおらかに包み込む。「You Need To Calm Down」の彼女らしい皮肉めいた言い回しに宿る、多様性の尊重や他者への寛容の眼差し。しっとりと歌い上げるカントリー・バラード「Soon You’ll Get Better」の、なにひとつ損なわれていないような安心感。喜びも悲しみもありのままに受け止めた確信のヴェールをまとった本作には、長いキャリアを経た彼女の揺るぎない自信が刻まれている。(阿部仁知)

『folklore』

2020年 / Republic

アーロン・デスナーが共同制作・プロデュース、その周辺の人脈とともに、コロナ禍においてリモートで制作した8枚目。とはいえ、歌そのものを際立たせるミックスによるものか、インディー・ロック〜フォーク的な印象は想定より薄く、あくまで歌モノ然とした仕上がり。立体感をもたせた、清らかで風通しの良いフォーク・サウンドに彼女らしい抑揚のはっきりしたメロディが自由に泳ぐことで、ソングライティングの個性と強度がより一層浮き彫りになっている。ポップ・スターとしてのみならず、自身の“歌のつくり手”としての側面を存分に発揮しフォークロアの歴史にその名を刻まんという、原点回帰的な作品にして、同時に野心的な作品だとも言えるだろう。(井草七海)

『evermore』

2020年 / Republic

探究が止まることはなく、前作から半年と経たずに本作を発表。『folklore』に参加した面々に加え、ハイムやマット・バーニンガーらが連作を思わせる柔らかいサウンドに花を添える。前作に増してコロナ禍の寂しさを表すような冷たさのある歌詞、一方で今作でも次々と表れる美しいメロディ・ラインが創作における体温の高さを感じさせる。そんな冷たさと熱さの間を行き来しながら、本作を「この痛みは永遠に続くんじゃないかな/この痛みは永遠に続かないんじゃないかな」と確信のない希望で締め括る。この先への自身の不安を率直に吐露する姿。映画『Miss Americana』で語った他人に認められたいという気負いからは遠く距離を置き、衒いのない歌は更にその純度を高くした。(加藤孔紀)

関連記事

【FEATURE】

テイラー・スウィフト『folklore』が表出させるコミュニティ・ミュージックの必然

Text By Hitoshi AbeTsuyoshi KizuShino OkamuraYuta SakauchiNami IgusaDaiki TakakuKoki KatoYasuyuki OnoKohei Ueno