【未来は懐かしい】Vol.27

“スタジオの魔術師” トッド・ラングレンのプロデュース/エンジニアリング仕事をまとめた好コンピレーション

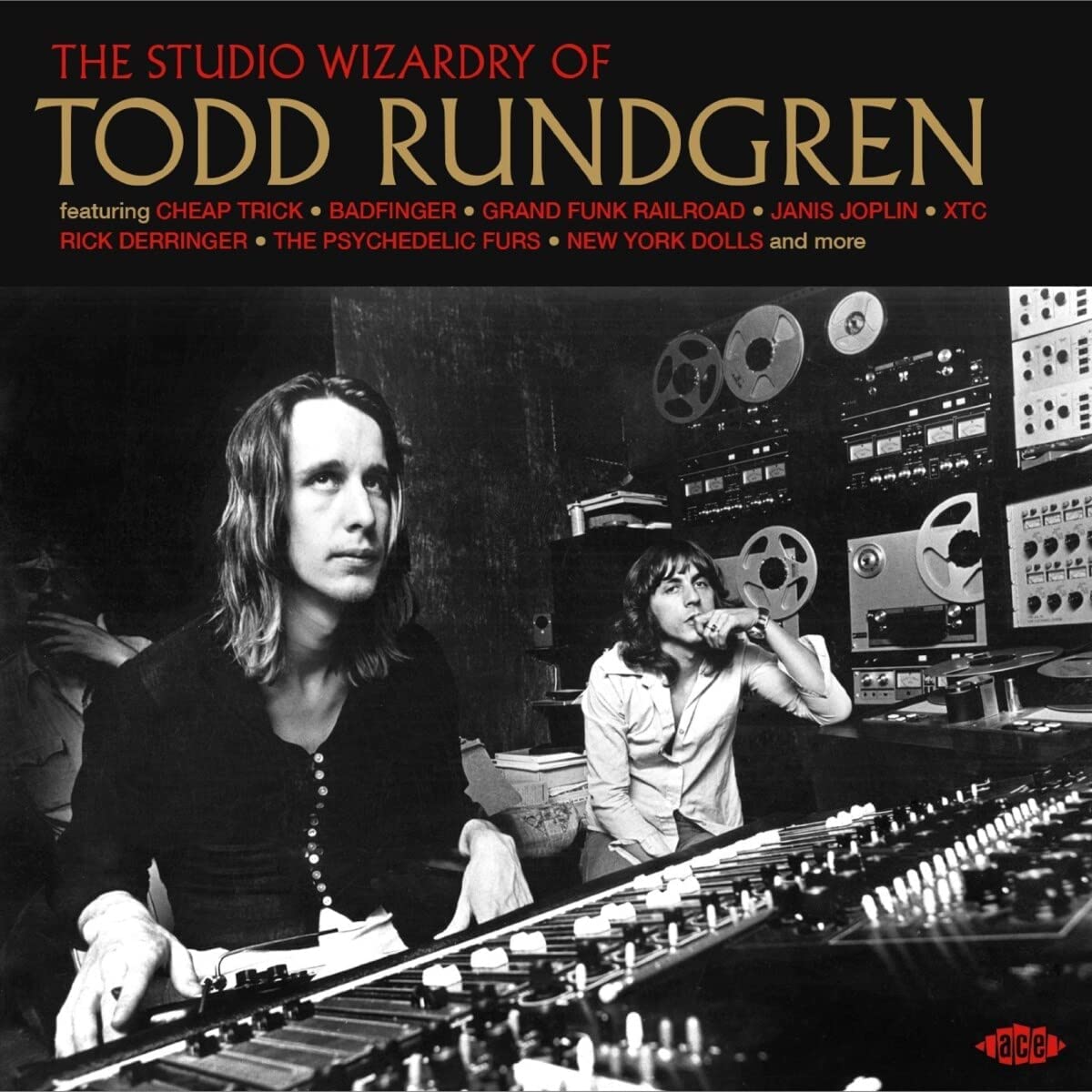

UKの名門再発レーベル《Ace》から、トッド・ラングレンのプロデュース/エンジニアリング作品をまとめたコンピレーション・アルバム『The Studio Wizardry Of Todd Rundgren』が届いた。これまで、ジャック・ニッチェやルー・アドラー、シャドウ・モートン、ジョン・ケイルらがプロデュースした楽曲を紹介してきた同社の「プロデューサー・シリーズ」の最新作だ。同シリーズは、各プロデューサーの幅広い仕事を手軽に知れる入門盤としても優れているのは当然ながら、上級者も十分に楽しめる選曲/編纂ぶりで、毎作高い評価を得てきた。予想通り、今回のトッド・ラングレン盤も素晴らしい内容だ。(《Ace》のコンピレーションはいつもそうだが)特にライナーノーツの充実度はかなりのもので、これだけでも筋金入りのトッド・ファンに自信をもっておすすめできる。ちなみにいうと、彼のプロデュース集が編まれるのは今回が初めてではない。1992年、トッドのオリジナル・アルバムの一斉再発を手掛けていた米名門《Rhino》から『Todd Rundgren: An Elpee’s Worth Of Productions』というCDがリリースされていた。取り上げられているアーティストが大部分共通しているのはしかたないとして、今回のコンピはそれと楽曲単位の被りが最小限になるように編まれており、そのあたりの気配りも良い。

改めて述べるまでもなく、トッド・ラングレンは、アメリカン・ロック黎明期から活躍するスーパー・プロデューサーであり、数々の名曲をレパートリーに持つ天才アーティストだ。すさまじく多様な音楽に取り組み、ポップからアヴァンギャルドまであらゆる方法論を自家薬籠中の物とする鬼才としても知られ、世界中に多くのファンを抱える真の偉人である。

おそらく、(私も含めた後追い世代のファン的には)一人多重録音のパイオニアとして、あるいは「I Saw The Light」や「Hello It’s Me」といったポップでメロウな楽曲を送り出したシンガー・ソングライターとして認識している方も多いだろう。しかしながらそれは彼の活動のごく一面的な要素を切り取ったものでしかない。ナッズとしてデビューした60年代当時におけるガレージ〜ビート・バンド志向をはじめ、ユートピアの初期〜中期で取り組んだプログレッシヴ・ロック志向、ブルースやソウルミュージックの敬愛ぶりなど、様々な側面を使い分ける(時に融合させる)カメレオン的なありようこそが彼の音楽の魅力であり、その活動の面白さであるともいえる。一方で、マルチメディア・リリースやインターネット配信等、折々のテクノロジー積極的に取り入れていく先駆者ぶりも生半なものでなく、ある種の「ギーク」的な方法論も、現在に続くエレクトロニック音楽のありようを先取りするようなものだといえる。

そうした極度に多彩なアスペクトは、数あるオリジナル作品を通じても十分に味わえるわけだが、本作に収められたプロデュース・ワークを概観してみるとより一層深く理解できるだろう。このCDにまとめられた彼のプロデュース/エンジニア仕事は、主に3期に分けられる。まず、ボブ・ディラン等のマネージャーとしても高名なアルバート・グロスマンがNY州ウッドストックに立ち上げた《Bearsville Studio》のハウスエンジニアを務めていた時代。ナッズ時代からスタジオワークにおいて采配を振るっていた若きトッドは、そのときの共同制作者マイケル・フリーマンに誘われる形でベアズヴィル社入りし、様々な録音に関わった。ザ・バンド、ジェシ・ウィンチェスター、グレイト・スペックルド・バード等を手掛け、1970年代初頭のアーシーなロック・サウンドの流行を助けた。本コンピでは、この時期の仕事からはジャニス・ジョプリンの珍しい音源⑬「One Night Stand」(1970年録音。ベアズヴィルではなく、サンフランシスコでの録音)が収められている。これは、ジャニスがポール・バターフィールド・ブルース・バンドを従えて行った没セッションからの一曲で、1993年発売の彼女のボックスセットで初登場した曲だ(同セッションからの他曲は1982年リリースの未発表曲集『白鳥の歌』に収録)。ジャニスのマネージャーでもあったアルバート・グロスマンが手配した慣れない調整卓と苦闘させられたほか、それまでドラッグはおろか酒すら未経験だったトッドは、ジャニスやバンド・メンバーの放埒な様子をみて大いに狼狽したらしい。その割にはかなり実直な仕事ぶりで、プロとしての対応力を見せるけてくれる。これをきっかけとして、どんな大物との仕事であろうと自分が楽しめなそうな仕事は受けないと決心したらしい。こういうエピソードからも、何かと鬼才ぶりが喧伝されるトッドの隠されたマジメぶり(?)が伝わってくる。

のちの彼の仕事を予見させるこの時期のプロダクションで興味深いのは、ハーフネルソン(のちのスパークス)と組んだ⑯「Fa La Fa La Lee」だ。モダン・ポップ〜テクノ・ポップの産声を(1971年の時点で!)感じさせるような隠れ名曲で、必聴。オールド・ウェイヴ/ニュー・ウェイヴという仮構的な対立構造がトッドにとってもはじめから無意味だったのがわかる

第2期は、外部プロデューサーとして八面六臂の活躍を開始する1972年に始まる。きっかけとなったのは、英バンド、バッドフィンガーとの仕事だ。行き詰まっていたジョージ・ハリスンによる制作を引き継いだのがトッドで、元祖パワーポップ・バンドの魅力を見事に捉えた仕事を行った(ここでは⑨「Baby Blue」を収録)。この成功を皮切りに、翌1973年からは更に多くの外部発注仕事に邁進することになる。中でも印象深いのが、NYのプロトパンク・バンド、ニューヨーク・ドールズのファースト・アルバムでの仕事だろう。バンドの荒々しい魅力をポップな枠内に落とし込みつつ、独特の危ういキッシュさはまったく減殺していないどころか、(のちのセカンドアルバムと比較するとよく分かるが)最大限にブーストしている。ここでは②「Jet Boy」が収録されている。

グランド・ファンク・レイルロードの⑦「We’re An American Band」および同名のアルバムも重要。1970年頃までセールス全盛を誇っていたマッチョなアメリカン・ハードロック・バンドが起死回生を狙ったプロジェクトで、トッドは50,000ドルという高額ギャラでプロデュースを引き受けた。ともすれば単調なイケイケドンドンに終始しがちなグランド・ファンク・レイルロードのアンサンブルに、カラフルなポップさを持ち込んだ。新加入のキーボーディスト、クレイグ・フロストの的確な配置ぶりが見事だ。同曲はビルボード・チャートで1位の座を射止めた。この連載を読んでいただいている方には、「あの時代のアメリカン・ハードロックはちょっと……」という向きも多いと思うが、本作から続く一連のトッドのプロデュース作は是非聴いてみてほしい。

この時期の「トッド印」がもっとも濃密に味わえる作品といえば、1974年にリリースされた、ダリル・ホール&ジョン・オーツによるアルバム『War Babies』だろう(ここでは「You’re Much Too Soon」を収録)。同郷フィラデルフィアのデュオであるホール&オーツは、それ以前の2枚のアルバムにおいては主にフォーキーなホワイトソウルを志向するサウンドであったが、本作はよりロック寄りで、シンセサイザーやテープ編集の多用などにより、時にエクスペリメンタルともいえる内容となった。この変化が明らかにトッドの仕業であるのは明白(ダリル・ホールの歌い方もかなりトッド的だ)だ。彼の仕事を評する際によく言われる「オーヴァー・プロデュース」を地で行くようなものともいえるが、シンフォニックな宅録ポップ隆盛を通過した感覚からすると断然新鮮で現代的に聴こえるのだから面白い。ちなみに、この時期のトッドの仕事を聴いていて強く印象に残るのが、同時期のソロ作にも通じる、強くコンプレッサーがかかったサウンドだろう。特に、ミチミチに潰されたスネアの質感はトッド印としかいいようがなく、一度ハマると癖になってしまう。

第3期は1970年代末以降だ。この時期を迎えて、上述のようなトッドのシグネイチャー的サウンドが完成されたともいえそうだ。勝手知ったる《Bearsville Studio》〜《Utopia Sound Studio》で集中的に作業するスタイルが確立されたのもこの時期で、プロジェクトによってエンジニアのクリス・アンダーソンやユートピアのメンバーを投入し、統一感がグッと増してくる。中でも象徴的なのが、旧友リック・デリンジャーの1979年作『Guitars And Women』(ここでは⑱「Something Warm」を収録)、チープ・トリックの1983年作『Next Position Please』(③「Heaven’s Falling」を収録)、同年のルビナーズのミニ・アルバム『Party Of Two』(⑫「The Girl」を収録)あたりだろう。特に、後者2曲の蜜の滴るようにヘヴィなポップさは、同時期のユートピアのサウンドと瓜二つで、トッド・ファンにはたまらない(各バンドのファンからは厳しい意見もあるだろうが)。

一般的に(そのきな臭い逸話とともに)もっともセンセーショナルに語り継がれているトッドのプロデュース作は、XTCの1986年作『Skylarking』だろう。トッドのファンだったデイヴ・グレゴリーの推薦もあって彼にプロデュースを頼んだバンドだったが、制作上の主導権を奪われたアンディ・パートリッジが不満を爆発させ、発売前からメディアでその内容を揶揄する始末だった。トッドは自身のミックスが完了するまで決してメンバーに聴かせようとしなかった上、各曲のミックスにたった2時間しかかけなかったという逸話が伝わっている。だが、結果的に本作は大好評で迎えられ、(未だ賛否両論あれど)代表作の一枚として広く認知されている。トッドは、最近公開されたインタビューで本作の制作を振り返り、アンディがミックスに時間を掛けすぎる傾向があるのを知った上で、あくまで自らコントロールしたのだと語っている。ミックスに凝れば凝るほどに音楽的魅力が減殺してしまうという彼の信念がそうさせたのだという。ここでは、当初バンドと発売元《Virgin》の懸念によりアルバムからオミットしたシングルB面曲⑤「Dear God」が収録されている(この曲は、ラジオ・オンエアで好評を博し、結果的に再プレス盤からアルバムに収められることになった)。

本CDには他にも、チューブス、サイケデリック・ファーズやニュー・イングランド、パースート・オブ・ハッピネス、ハンターなど、様々なバンド/アーティストの佳曲が収められており、各プロジェクトにおけるトッドの貢献ぶりを多角的に味わえる仕組みとなっている。もちろんここから漏れた仕事は多く、全貌を掴むには足りないが(個人的には、日本のアーティスト、高野寛やレピッシュの曲も収録してほしかった)、超多面的鬼才トッド・ラングレンの広大な音楽世界へ誘う優れたコンピレーションであることは間違いない。(柴崎祐二)

Text By Yuji Shibasaki

柴崎祐二 リイシュー連載【未来は懐かしい】

過去記事(画像をクリックすると一覧ページに飛べます)