変化を厭わず、南部を地図に焼きつける

Two Dope Boyzのキャデラックが残したタイヤ痕

〜アウトキャスト アルバム・ガイド〜

2023年11月にアンドレ3000が待望のソロ・デビュー作『New Blue Sun』をリリースした。しかし、それは長年にわたって彼のラップを愛してきたファンにとって意外なものだっただろう。同作はアンドレのフルートをメインにした実験的な作品だったのだ。もちろん、フルートを路上で演奏しているアンドレの目撃情報があったりと、突然起きたことではないのだが、それでもSNS上には彼のラップを求める声が散見された。アンドレはもうラップしないのだろうか。

時は遡り、1992年。舞台は、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの生誕地であり、公民権運動の中心地でもあったアトランタ(1998年の『Aquemini』に収録された1曲「Rosa Parks」のタイトルは公民権運動の活動家、ローザ・パークスからきている。後に裁判沙汰になるのだが)。アウトキャストは、ビッグ・ボーイ(アントワン・パットン)とアンドレ3000(アンドレ・ベンジャミン)が高校生のときに出会い、当時は2 Shades Deepというグループ名で結成された。そして彼らのパフォーマンスはプロデューサー・チーム、オーガナイズド・ノイズの目に留まりデビューへの道を歩んでいく。ちなみにそこでアウトキャストが招かれたスタジオの名が《ダンジョン》であり、そのスタジオを中心に形成されたコレクティヴがダンジョン・ファミリーだ。

それから彼らはヒップホップの地図に新たなメッカの存在を焼き付けることになる。ここからが、今回のディスク・ガイドで辿るポイントだ。アウトキャスト名義では現状最後のアルバムとなった2006年の『Idlewild』以来、2人はソロ名義で絡むことはあれど、2014年から始まった《コーチェラ》のヘッドライナーや《フジロック》出演を含む再結成ツアー、記念盤のリリースなどを除いて基本的に別々の道を歩んでいる。想像力と表現力に溢れ、パワフルに、ソウルフルに、スピリチュアルに、ときに冷静に、ストリートの哲学者であり、音の探求者である2人が何を成し、何を残したのか。無論、全ての活動を網羅する内容ではないが、前述の通り、アンドレのソロ作がどのように生まれたのか、この先どうなるのかも含め、その道のりに思いを馳せながらお読みいただければ幸いだ。(編集部)

(ディスク・ガイド原稿/市川タツキ、奧田翔、島岡奈央、高久大輝、塚田桂子、二木信)

『Southernplayalisticadillacmuzik』

1994年 / LaFace, Arista

アウトキャストの二人がこのデビュー作をもって世間に言おうとしたことを一言でまとめるならば、ジャーメイン・デュプリよりも8年早く(インタールードではあるが)曲名にした“Welcome to Atlanta”だろうか。あるいは、かの《Source Awards》でアンドレ3000が言い放った“The South got something to say”か。キャットフィッシュ&グリッツ(米国南部の伝統的な家庭料理)の香りがし、深めの色のキャデラックが似合う本作において、アンドレは「Aタウンをディスるようなことがあればブッ飛ばす」と息巻いているのだが、歴史を振り返れば、彼らはアトランタをヒップホップの地図に載せるよりもさらに大きなことをやってのけたように思える。Gファンクとはまた異なるファンクの要素にしろ、「Funky Ride」をSociety of Soulにまるまる一曲歌わせた試みにしろ、当時の一般的なラップ・リスナーにとってどれだけ異端だったかは、当時のレヴューを読んで窺い知るより他にない現代のリスナーにもなんとなく想像がつく。サンタクロースが煙突から降りてこない地元のクリスマスを描いた彼らの観察眼も一級品だ。そのいずれにおいても、本作は必ずしもパイオニアではないかもしれないが、彼らがヒップホップの境界を押し広げて、後世にまで続くインパクトを残したことに異論は無かろう。(奧田翔)

『ATLiens』

1996年 / LaFace, Arista

アウトキャストのセカンド・アルバムは宇宙からやってきた。タイトルは地元アトランタを示す“ATL”とエイリアン(Alien)をあわせた造語で、まさにデビュー作、あるいは「Player’s Ball」での成功を機に東でも西でもない場所から現れた彼らの状況を端的に表しているだろう。無論、一度勝利を手にしたアーティストの多くがそうであるように、彼らはここで本物であることを証明しなければならなかった。しかも、かの有名な発言の後である。そういった状況下──オリジナリティと真正性の狭間で2人はその両方に手を伸ばしてみせる。実際、広々としたダブ的な感性を思わせるファーストよりさらにレイドバックしたファンク・サウンドへのアプローチは極めて野心的で、加えてラスト「13th Floor/Growing Old」での「アフリカ・バンバータが始めたんだ」というアンドレ3000のラインは、タイトル(コンセプト)やサウンドからも香り立つアフロ・フューチャリズム的美学やファンキーなサウンドがそもそもヒップホップの要素として正当であることを示しめしているようにも聞こえる。「Jazzy Belle」のような捉えようによっては少々トキシックな曲もあるが、リリックからはストリートの力強さと公民権運動の中心地で育った彼らの持つ社会的な知性も滲む。アルバムの約3分の1にクレジットされているように、本作から本格的にアウトキャストの2人がサウンドメイキングへと関わり始めたことも重要だ。(高久大輝)

『Aquemini』

1998年 / LaFace, Arista

「南部には言いたいことがある」──サイケデリックなギターが唸りを上げる、通算3作目の最後の曲「Chonkyfire」でアンドレ3000の有名なスピーチの一節が引用される。1995年にNYで行われたヒップホップ専門誌『The Source』のアワードにおけるこの発言は、その場で表面化するギャングも絡むヒップホップの「東西抗争」を結果的に牽制している。が、1996年に2パック、1997年にノトーリアス・B.I.G.が相次いで銃弾に倒れ、ギャングスタ・ラップの暴力を伴う対立は最悪の事態を引き起こす。本作はその悲劇の後に発表され、『The Source』の最高評価の5本マイクを獲得、サウス・ヒップホップの躍進に貢献した。そんな彼らもギャングスタの美学を支持するストリートや業界からのプレッシャーを受け、「Return of the “G”」ではそうした側面を強調せざるを得なかった。だが重要なのは、実際に高く評価されたサウンドの折衷性と実験性、またはスピリチュアリティで、その創造性が新しい領域を切り拓いた事実だ。ストリートのリアルではなく、音楽のアイディアで勝負したことだ。生演奏を取り入れ、同郷のアトランタのプロデューサー・チームのオーガナイズド・ノイズらと共に彼らにしかできないやり方でゴスペル、サザン・ソウル、ファンク、ダブなどを見事に調合した。ジョージ・クリントンを客演に迎えたエレクトロ・ファンク風の「Synthesizer」、エリカ・バドゥやシー・ローとの約9分におよぶ大作「Liberation」をはじめ、豊かなアイディアに溢れている。(二木信)

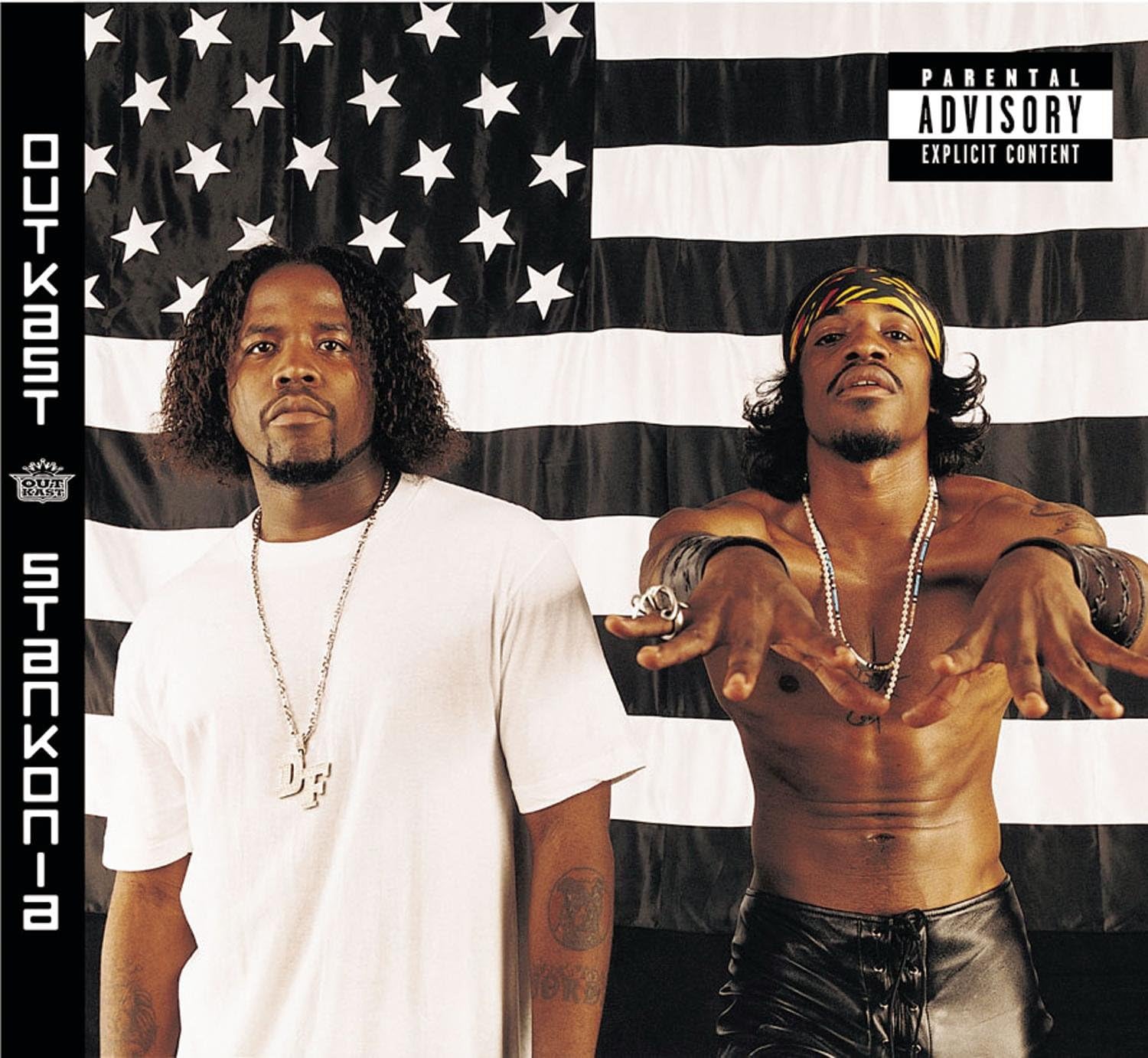

『Stankonia』

2000年 / LaFace, Arista

「ファンキーな物事の母国」と言う意味が込められた造語のアルバムタイトル『Stankonia』は、アトランタで結成したラップ・デュオ=アウトキャストが2000年にリリースした4作目となるアルバムだ。ヘヴィなギターサウンドに乗せてビッグ・ボーイとアンドレ3000がアメリカの社会問題をぶちまけていく「Gasoline Dreams」に、胸騒ぎをさせるようにアップテンポなエレクトロサウンドが渋滞する「B.O.B.」と、終始ノイズは鳴り止まない。しかし、混沌とした中でも感傷的な瞬間はある。アンドレがエリカ・バドゥに懺悔を捧げる「Ms. Jackson」は、作品内でも最もセンチメンタルでありながら、最も人気を博したシングルだ。

90年代の東・西海岸でクラシックと評されるようなヒップホップの名盤が量産されていた中、南部発のマスターピースとなった『Aquemini』の2年後に発表された今作は、前作のグルーヴィーなサザン・ヒップホップのスタイルを保持しながらも、より挑発的な作品に仕上がっている。ジョージ・クリントン率いるファンカデリックの『Maggot Brain』を10倍カオスにしたようなサウンドに、ドラムンベースやヒップホップを混ぜた最終型が『Stankonia』だ。アウトキャストの2人は、90年代の両極端なラップスタイルに終止符を打つように、ヒップホップが持つ可能性を大きく広げたとも言えるだろう。(島岡奈央)

『Speakerboxxx/The Love Below』

2003年 / LaFace, Arista

驚いたのだろうか。当然、この壮大とも雑多とも言えるようなプロジェクトをリアルタイムで味わった人たちのことである。ビッグボーイとアンドレ3000によるそれぞれのソロプロジェクトを合体させた本作にサプライズを求めることは、今でも可能だ。実に40トラックの2部構成。ヒップホップから逸脱する場面もふんだんに用意される音楽性の宇宙的横断は2020年代の耳で聞いても楽しいことだろう。まるであっちこっちに飛び交うようなアルバムだが、ジャンルの拡大を試行するビッグボーイによる前半と、枠の破壊を試行するアンドレによる後半の関係性は、通しで身を委ねることによってエキサイティングな冒険になる。ビッグボーイのメロディアスなセルフプロデュース、キーボードやサックス、ギターなど数々の楽器を自身で演奏してみせるアンドレのパフォーマンスの多彩さ。一から十まで甘美で刺激的、ファンキーであけすけ、音楽的な豊穣と色気が充満した、そんな唯一無二のレコード。当然、「Hey Ya!」や「Roses」などのヒットは彼らをポップに彩ったが、サウスの泥と煙の匂いが消えていないのも事実で、あくまでもそういった軸を確認することもできるだろう。また作品を占める愛の喪失、傷心のテーマを、例えば後のドレイクの不安定な吐露やJ. コールの普遍的なストーリーテリングを聴いていた耳と同じ耳で聞くことは可能で、そういった点でも興味深い作品と言える。本作はグラミー賞で最優秀アルバム賞を受賞し、世間や権威にも歓迎された。(市川タツキ)

『Idlewild』

2006年 / LaFace, Zomba

舞台は禁酒法時代の1930年代、ジョージア州アイドルワイルドという架空の街にあるナイトクラブ。生粋のピアノ奏者役のアンドレ3000と、プレイヤーなシンガー兼酒類密輸者役のビッグ・ボーイが共演し、ふたり揃ってハリウッド進出した楽劇映画『Idlewild』(2006年)のサントラ(ビッグ・ボーイは「これはサントラではなくアウトキャストのアルバム」と明言)にして、アウトキャスト名義では最後のアルバムとなった本作(あの頃は知る由もなかったが)。

映画の時代やテーマを反映したジャイヴ、ジャズ、ブルースや、ファンキーなヒップホップ、R&Bが収められた中でも、ふたりでラップする「Mighty “O”」、歴史的黒人大学モリス・ブラウン大学のマーチングバンドが演奏する「Morris Brown」、ビッグ・ボーイが遊び人ぶりをラップする「N2U」、ジャイヴを歌いこなすアンドレの「PJ & Rooster」などが印象的で、ふたりの多才ぶりが感じ取れる。

本作リリース時にアトランタに飛んでアウトキャストにインタヴューした際に、「Mighty “O”」とその原曲となったキャブ・キャロウェイ(ジャズ・シンガー)の「Minnie the Moocher」(ぜひMVを観てみて!)の話題になった。アンドレが「明らかに彼はラッパーであり、同時にシンガーでもあった人」と表現し、「俺達のやってる事だって、あの頃彼らがやっていた事と実はなんにも変わっちゃいない」と発言していて、黒人音楽の系譜、ひいてはアメリカ社会における黒人エンターテイナーのブルースを垣間見た気がした。(塚田桂子)

Text By Sho OkudaTatsuki IchikawaNao ShimaokaShin FutatsugiKeiko TsukadaDaiki Takaku

関連記事

【REVIEW】

André 3000『New Blue Sun』

http://turntokyo.com/reviews/new-blue-sun-andre-3000/

【REVIEW】

Carlos Niño & Friends『(I’m just) Chillin’, on Fire』

https://turntokyo.com/reviews/im-just-chillin-on-fire-carlos-nino-friends/

【REVIEW】

Killer Mike『MICHAEL』

https://turntokyo.com/reviews/michael-killer-mike/

【FEATURE】

南部のヒップホップ世代の体験に根差す主体的な文化表現を記す

https://turntokyo.com/features/book-review-chronicling-stankonia-2/