「葛藤であり美しさを複雑ながらも

捉えようとしている表現そのものだから」

Matthewdavidが相互依存を考え、

『Mycelium Music』で結ぶ衝突と共存

多彩なコミュニティやレーベルが共生し文化を築いてきたLAで、デザイナーのJesselisaと共に《Leaving Records》を立ち上げたMatthewdavid。自身の活動でニューエイジを探究しながら、クラフト・カセット・レーベルとして始めた《Leaving Records》で音楽的な実験を重ね、サム・ゲンデルやAsa Tone、Xylaなどの作品をリリースしている。

サステナブルな素材として、雑貨のモチーフとして、アートブックの題材として、菌類やキノコを見かけることが増えた昨今。地球上で最大の有機物とも言われる菌糸体(Mycelium)を冠したMatthewdavidのニュー・アルバム『Mycelium Music』が水分量の多いきらめく音で伝えるのは、すべての生命は相互につながっているということ。

そんな『Mycelium Music』と《Leaving Records》について話を訊いた。

(取材・文/佐藤遥 翻訳/竹澤彩子 協力/岡村詩野 Top Photo by Sam Lee Photo by Michael Flanagan)

Interview with Matthewdavid

──過去のリリースを振り返ると、2019年にリリースされた『Spore Drive Split EP』 に「Mycelium Feet」という楽曲が収録されています。また、Matthewdavid’s Mindflight名義で2020年にリリースされた『Care Tracts』も『Mycelium Music』のコンセプトや音のテクスチャと重なる部分を持つEPだと思います。今回のアルバムとの関連が明記された最初の作品は2021年にリリースされた「Mycelia_test1」ですが、いつ頃から菌糸体という存在に興味を抱くようになったのでしょうか?

Matthewdavid(以下、M):ハロー! アートに関しては、マジック・マッシュルームで精神世界をトリップするのが大人になってからの長年の自分の習慣みたいになってて、自分のクリエイティヴなプロセスとスタジオでの作業にも活用してるんだ。マジック・マッシュルーム効果のおかげでよりリスクを恐れずに、自分の音楽におけるノイズやテクスチャーや実験やコラージュやサウンドのデザインにおいて大胆に踏み込んでいける。オクティヴィア・E・バトラーのSF関連の作品を読んで、相互依存というコンセプトについてより深く実感するようになって、菌糸体について理解することが人間にとって価値があることだと思うようになったんだ。

──LAでは、あなたも大きな影響を受けた〈dublab〉をはじめとしてコミュニティが文化にとって重要な役割を持ち、コミュニティ同士が影響を与え合い共生してきました。その構造はアルバムのベースとなっている菌糸体のネットワークと似ている部分があるとも思います。Emmett Shoemakerさんのキャプションには、相互依存の意味、問題、約束について真剣に考察した結果のレコードだとありますが、あなたがLAの文化的な構造から相互依存の意味や問題、約束について考えることはありますか?

M :僕の音楽にしろ、僕がやってるレコード・レーベルの《Leaving Records》にしろ家族にしろ、LAのカルチャーやアート・コミュニティから派生したコミュニティを活性化させるための活動やリソースからものすごく恩恵を受けているんだ。「自分の仲間を見つける」ことが重要で、リソースやプラットフォームをシェアしながら共に何かを作り上げていくという。それと同時に自分の世界を突き詰めていって、自分独自の方向性を開拓することも大事であって。おそらくアーティストをやってる人間にとってはとくにそれがあてはまるんじゃないかな。自分だけのユニークな識別コードというか、他の誰にもない何かを持っていることで、他の人が作ったアートなり作品なりに依存しない独自の世界を築いていく上でもね。

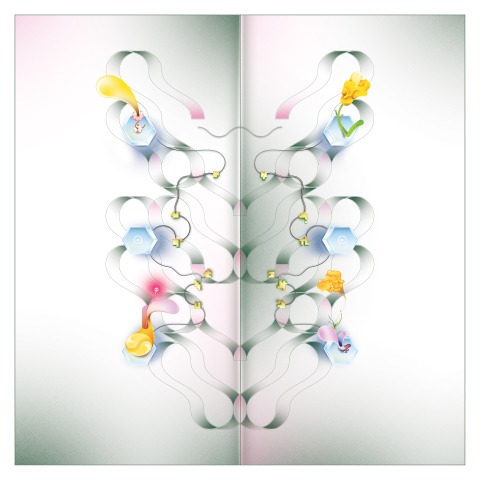

──《Leaving Records》はあなたとアート・ディレクター/デザイナーのJesselisa Morettiのおふたりで始めたレーベルで、音楽とアートを融合させたアイテムとしてテープを作りたいという思いが起点のひとつということもあり、《Leaving Records》の作品にとってアートワークは音楽そのものと並んで重要な表現だと認識しています。『Mycelium Music』に関連する作品のアートワークはSam Klicknerさんが制作しており、どれも左右対称の構図がベースになっています。どのようなやりとりを経てこの調和の取れたアートワークになったのでしょうか?

M :以前にも『Mycelium Music』のアルバムのアートワークを担当してもらっていて。それが後に『On Mushrooms』のアートワークにも採用されているんだけど。アートワークでもうちょっと冒険してみたかったのと、曼荼羅ニューエイジ的なノリを若干控えめにしようという思いで(とはいえ、今でも曼荼羅ニューエイジ的なアートは大好きで楽しんでるけどね!)。Sam Klicknerの描く抽象的なエアブラシによるパズルのピースが組み合わさったシンメトリーが今回のアルバムのサウンド・デザインとコラージュのプロセスを見事に物語っていると思う。美しい神秘が花開いていくような、まさしく神秘そのものだよね。

──レーベルメイトのBrinとは今作のみならず、彼が《Leaving Records》からリリースした『Homescreen Glow』(2020年)に収録されている楽曲やコンピレーション・アルバムで共作しています。今作ではNornsの演奏での参加でしたが、あなたと同じようにサウンド・デザインに注力しながら、パーカッショニストでもある彼からはどのような影響を受けていますか?

M :(ここは訂正が必要で、Brinと共演してるのは『Mycelium Music』の「Liquidity」と『On Mushrooms』の「Too High to Play Bear’s Campout (feat. Brin)」だよ)

自分はBrinの音楽からものすごく刺激を受けていて、彼のアプローチに触発されて、エレクトロアコースティックなサウンドだったりテクスチャーを重ねることでより自由でオープンな方向に自分の音楽が開かれていったんだ。もともと親しい友人同士でもあるしね。 以前僕のやってる《Leaving Records》でスタッフとして働いてくれてたんだよ。今年中に《Leaving Records》からBrin & Dustin Wongのデュオ名義でアルバムをリリースする予定なんだけど、こちらも相当いいから期待してて!

──本アルバムのリリース前にプライマーとして「Mycelia_test1」と『On Mushrooms』をリリースしています。『Outmind』(2011年)と『Jewelry』(2012年)や、『Ashram』(2015年)と『Trust The Guide And Glide』(2016年)のように関連の見られる作品が続けてリリースされることは以前にもありました。今回初めて明確なプライマーとして作品をリリースしたのはなぜでしょう?

M :単純に自分が準備好きって性格なのもあるし、チラ見せみたいな感じでリスナーをソワソワさせるのが楽しい、そうすることで自分がやってる音楽にも少しは興味を持ってもらえるかと思って。これから起こりうる展開のための土台作りからして楽しいし、いい練習にもなるしね。それから作品を完成させて、自分のアーカイヴやPCの中でお蔵入りになってたままの音楽を日の目に出してあげられる♡

──シングル「Liquidity」は、ララージにツィター音楽の革新を促されつくった楽曲であると読みました。そのときにお話しされたことを教えてもらえますか?

M :2020年のコロナの隔離期間中にBrinと2人でうちの裏庭の大テーブルに僕のツィターを中心に据えてかなり大がかりなセットを組んで、 Twitch上でストリーミング・パフォーマンスの配信をしたんだ。そのときの音源を録音して僕が一番いい部分を細かい(granular)エディットの加工を施していった(ライヴではGranulatorの力を最大限に活かしつつ!)。この先もツィター音楽の可能性を開拓しつつ、 ララージのレガシーを受け継いでいけたらいいなと。自分以外にもそういうことを目指してる仲間がコミュニティの中にチラホラいるんで。もともとはライヴ用にオープンソースのサウンドPCのNornsとAbletonを活用しつながら後からエレクトロアコースティックの処理を施した音楽を“ツィタトロニクス”と称して紹介していけたらと。

──どの楽曲も冒頭部分がよく似ているように聴こえました。徐々に地面に潜り込みじんわりと染み込んで広がっていくような、同時に、徐々に地面から離れ空気中になじんでいくようなはじまり方です。つまり同じ音から相反するものを感じ取ったのです。言い換えればアートワークに同じく左右対称であり、このアルバムのベースになっているデジタルとオーガニック、土と空気、開花と腐敗など一見相反している衝突と共存の表出のように聴こえます。このような楽曲のはじまり方は、意図的なのでしょうか? 意図的でないとしたら、そこにはどのような無意識的な作用がはたらいていると思いますか?

M :うわー。今の君のその描写って、僕の音楽を言葉に還元する上で完璧すぎる表現じゃない? ものすごい光栄だよ、まさしくその通りだと思うから。自分の音楽作りであり、クリエイションのプロセスはものすごく複雑で、というのも、そこには始まりというものがないし、同様に終わりもないから。 今のところ自分のサウンド・コラージュによるアンビエント音楽は“直観療法”の産物であり、つまり『Mycelium Music』は意図してそうしてあるんだよ。なぜならこれはアーティストとして生きていく上での葛藤であり美しさを複雑ながらも捉えようとしている表現そのものだから。そこで表現されているのは、ぐちゃぐちゃでノイジーで静かで心が穏やかになると同時に、ヘヴィでかつ挑戦的でもあるという。それが現在進行形ですべて同時に展開されているんだ。それでも、そこでできたものを自分なりに「聴くに堪える」かつ「面白い」音楽になるようには常に意識はしてる、何よりも自分自身が楽しめるようにね。そこが一番重要なとこなので。

──電子音楽が流行り出した頃に音に興味を持つようになり、サウンド・デザイン志向のプロデューサーを目指すようになったそうですね。その結果アンビエント・ミュージック的な音楽性への移行は理にかなっていると思いますし、実際にアンビエント作品としてリリースされています。ですが、わたしにはそれらの作品にニューエイジの要素も聴きとれます。そのためサウンド・デザインを志向した結果ニューエイジに辿り着いたように感じられるのがとても不思議に思います。あなたのいう「ニュー・ニューエイジ」とはそういったサウンド・デザインを志向したニューエイジを含んでいるのでしょうか?

M :いや、自分はそのへんに関してはもっとシンプルに捉えてて。世間の人々が抱いてるニューエイジのイメージって、いわゆる80年代と90年代にニューエイジっていうジャンルの人気に火がついてコマーシャル化されたサウンド止まりだと思うんだよ。ただ、それは現在進行形のニューエイジのサウンドでは決してない。カルロス・ニーニョが言ってたけど、ニューエイジは常にNewなんだ。最先端の今であり新鮮であり、常に進化して新しい時代を向いているからこそ、ニューエイジと呼ばれているわけだよ。

──あなたが設立した《Leaving Records》ですが、そもそもどのようなレーベルをイメージして立ち上げたのでしょうか? 立ち上げ時のコンセプトや方向性などをおしえてください。

M :LAビート・シーンの音楽を手作り感のあるその人だけの特別なカスタムメイドなカセットの形態で出したいという思いからスタートしてて、そこに自分のドローン/実験音楽なり、当時ロサンゼルス周辺で盛り上がってるミュージシャンやシーンなんかも巻き込みながら“オール・ジャンル”の音楽としてリリースしたいと思って。ちょうど僕が2006年に〈dublab〉と協力し始めたあたりだよね。クリエイティヴおよびヴィジュアルのディレクターであり共同創始者のJesselisaと一緒に始められたことも最高によかったと思う。自分は彼女からアート・ディレクションや美学について数多くのことを学ばせてもらってるので。レーベル起ち上げ時にも〈dublab〉にしろ、《Alpha Pup》や 《Poo-Bah》や他にもLAの数多くのコミュニティや機関からサポートしてもらってて本当に感謝してるんだよ。

──LAを拠点とするレーベルであることにはとても大きな意味があると思います。現在のLAの、あなたが関わる音楽の現場の状況や動きなどはかなり反映されているように思いますが、LAという土地と《Leaving Records》の関係について、どのように位置付けていますか?

M :LAはうちのレーベルにとって切っても切り離せない重要な土地だよ。ロサンゼルスは過去の歴史的にも常に新たなアート・ムーヴメントを切り開いていきながら、カルチャーにおいて重要なパイオニア的役割を果たしてきてる場所だと、僕自身は感じてるので。 カリフォルニアのライフスタイルにしろ、この独特の風景に囲まれた自然環境にしろ、僕達がどのような視点から世界を捉えてレーベルを運営していくかっていう姿勢にものすごく影響を与えてくれてるよ。

──あなたはアトランタ出身でフロリダでの生活を経て現在はLAに暮らしています。ブラック・ミュージックの歴史のあるアトランタ、マイアミのベース・ミュージックなどで知られるフロリダ、そして現在はヒップホップ、エレクトロ、ジャズ、R&B、フォークなどが混在するLA……と、あなたの動きを辿るとアメリカの大衆音楽の歴史が見えてくるようです。実際に、新旧様々なブラック・ミュージックが今のあなたにどの程度影響を及ぼしていると言えますか?

M :計り知れないほどの影響を受けているし、それは僕が《Leaving Records》から出している作品からも僕自身のディスコグラフィーからも証明済みだよね。

──日本ではサム・ゲンデルが音楽ファンの間で高く評価され人気上昇中です。何度も来日もしています。あなたがサムに出会った時のこと、彼の音楽についての評価を聞かせてください。

M :サム・ゲンデルは僕たちの世代で最も革新的かつ天才的なアーティストの一人だと思うよ。自分はサムの作品の大ファンなんだ。常に進化し続けているしソーシャル・メディアに一切依存せずに活動してるところも、自分自身のクリエイティヴな直観に突き動かされてるところも、あの音楽的才能の豊かさにしろ、本当に素晴らしいアーティストだと思う。今でも折に触れて僕と一緒に音楽を作って色々実験することを楽しんでくれてるんだけど、それは自分にとって本当にありがたいことで。もともと共通の友人である《Leaving Records》で広報を担当してるJulian Schoen、ともう一人別の音楽繋がりの友達で、サックス奏者でありプロデューサーであり作曲家でもあるAnenonことBrian Allen Simonを通して知り合ったんだ。サムのまだ初期の頃のソロ・ライヴで、Brianのアパートの内輪のパーティーでサムがループペダルとサックスを使って演奏するっていうのがたしか2015年頃で、ファラオ・サンダースの「Greetings To Idris」のカバーをするっていうんで、それ目当てに行ったんだけど、サムのサックスを聴いて号泣したんだよ!

──《Leaving Records》でリリースする作品、アーティストはどのように選んでいるのでしょうか。出してほしいというアーティストも多いと思いますし、日本にも《Leaving Records》を好きなミュージシャンが増えています。レーベルとして送り出すアーティストに求めるものはなんでしょうか?

M :僕が《Leaving Records》からリリースしているアーティストはコミュニティの輪が広がって繋がっていった結果であり、僕たちアーティスト全員が参加して協力し合ってお互いにサポートし合いながらコミュニティを盛り上げるために尽力してる。僕としてはこのコミュニティの輪がもっと成長して大きくなってグローバルの規模で広がっていくことをただひたすら願っていて、“オール・ジャンル”のオープンマインドな思想を波及させることで実験精神とイノベーションを強化して盛り上げていけたらと。

──以上です。ありがとうございました!

M :今日はどうもありがとう!!!

<了>

Text By Haruka Sato

Matthewdavid

『Mycelium Music』

LABEL : Leaving Records

RELEASE DATE : 2023.4.28

ご購入(デジタル)はこちら

https://matthewdavidmcq.bandcamp.com/album/mycelium-music

関連記事

【FEATURE】

「ポップ音楽がメディアを牛耳っているという情勢は変わっていくんじゃないかな」

来日ツアー直前のサム・ゲンデルとサム・ウィルクスに訊く“自分のことをやるだけ”のクールネス

https://turntokyo.com/features/sam-gendel-sam-wilkes-interview/