圧倒的な抱擁力を携えた、ミニマル&アンビエントなソランジュの新境地

待望の、という言葉がふさわしい、ソランジュのニュー・アルバムが突如私たちに届けられた。前作『A Seat at the Table』(2016年)では、黒人女性であることをテーマにしつつ、インディー・ロックを出自とするアーティストともコラボレーション。“ジャンル混淆”というその年の大きなトレンドを代表する大名盤となった。今作もまた多種多様なアーティストとともに創り上げられている点では、前作のモードを踏襲している作品とも言えるかもしれない。

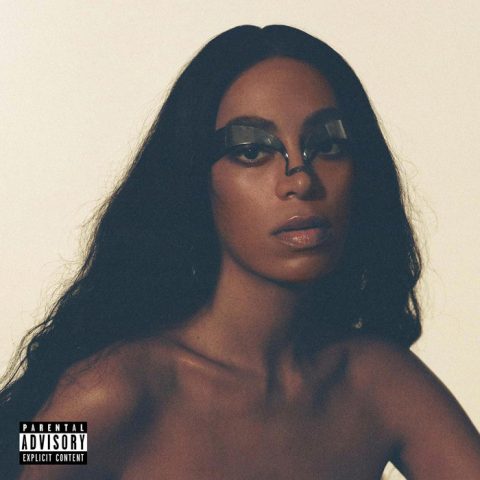

しかし、前作とよく似ていながら、より先鋭的な印象の強いポートレートを使ったカバー・アートが示唆的であるように、今作には楽曲単体にも、そしてアルバム全体にも、ミニマリズムが通底していることに圧倒された。短いモチーフをただただ展開させていく楽曲が、切れ目なく繋げられた本作。アルバム1枚を通じて、大きな1つのストーリーを語りかけられているような感覚に包み込まれていくのだ。ストーリー・テラーとしてのソランジュが、たしかにここにはいる。

また、前作以上に、さらに輪をかけて柔らかに、センシュアルになったサウンド・プロダクションにも驚かされた。ベースやリズム・トラックは、図太さがありながらも、浮き立つように軽やかに鳴っている。もはやある種のアンビエント・ミュージックとさえも錯覚してしまうほどだ。いや、それもそのはず。メトロ・ブーミン、ファレル・ウィリアムズ、グッチ・メイン…そんな錚々たるクレジットの中でも筆者が仰け反ったのは、シャソルの存在なのだから。フランスの音楽家=シャソルは、環境音にメロディやハーモニーを同期させ、風景を編むように楽曲を生み出す、文字通りの鬼才。フランク・オーシャンの『Blonde』(2016年)には関わっていたとはいえ、まさか彼がソランジュのアルバムに参加するとは! 歌のメロディと同期した伴奏を、鳥のさえずりのようなシンセ・フレーズが彩った、まさしくシャソル印! な1曲目をはじめ彼をフィーチャーしている楽曲は複数あり、これらが作品全体のサウンド・デザインの鍵となったことが伺える。

ただ、一方で、本作は1曲1曲表情が違う、とてもバラエティに富んだ作品でもある。秀逸なのは、参加アーティストの特徴がそのままその楽曲のサウンドに反映されていることだ。メトロ・ブーミンとの「Stay Flo」ならば、アトランタ風の軽いスネア音が耳に残るし、パンダ・ベアとの「Binz」ならば、生ドラムと揺らめくシンセ・ベースの絡みがサイケデリックに聴こえてくる、というように。けれど、様々なスタイルが同居しているからこそ、先に述べたように1つ大きなストーリーとしてそれらを統べている、ソランジュという圧倒的な存在感がますます際立って仕方がないのだ。ソランジュの凄まじさというのは、自らの個の強さでそれらを平伏させるのではなく、関わったアーティストの色を最大限に活かしたまま、しかし確実に自分のものにしてしまうところなのだと、今作は教えてくれる。傑作と言われた前作からさらに飛躍したその途方もない抱擁力に、ひとまず今は、ただ包み込まれ続けていたい。(井草七海)