夢みたいな混沌、それを受け入れること

1.

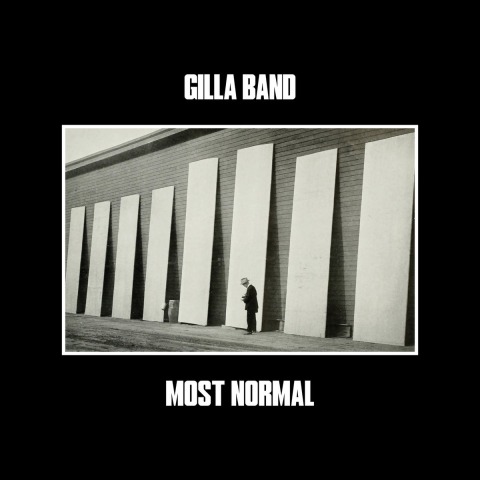

バリ、バリッと漏電するようなノイズに、金属的なアンビエンス。これらの雑音は、ダブリンのギラ・バンド(旧ガール・バンド)による新作『Most Normal』のサウンドの中核をなすもの。鼓膜をつんざくような暴力性と、偏頭痛のように持続的な圧迫感とを併せもっているのに、どこか心地よい。

今回で彼らは3作目となるが、前作『The Talkies』(2019年)のツアーの大部分がパンデミックにより中止になり、バンドがスタジオワークに打ち込みはじめた結果、「ツアーを前提としない」作風となったそう。つまり、幅広いリファレンスを生々しくプリミティヴな演奏に落とし込んだ『Holding Hands With Jamie』(2015年)や、ギターやドラムにダブ/エコー処理を施すことでより空間への意識とビートの機械性を強めた『The Talkies』とくらべても、圧倒的にポスト・プロダクションに比重のかかったアルバムということである。前作はマーヴィン・ゲイ『What’s Going On』からインスピレーションを受けていたとメンバーが語っていたように、着想からのアウトプットがまったく予測できない彼ら。本作もアール・スウェットシャツ『Some Rap Songs』(2018年)に影響を受け、サウンドに幾重にもフィルターをかける実験を試みたそう。ギターやベースは和声が判別不能なまでに歪み、ノイズが空間から壁や天井を浸食していくように、これまでの彼らの作品も持っていたエネルギーを、無尽蔵なほどに増幅させたのである。

2.

『Most Normal』の特色は、曲間なくスムーズにトラックがつながっていくという展開にある。ビートやノイズとともに次の楽曲へ雪崩れこむ展開には、ニコラス・ジャーの別名義Against All Logicのインダストリアル・レコード『2017 – 2019』を思いだす。とにかくこのアルバムの構成が、ギラ・バンドのテクノやそのほかダンス・ミュージックへの愛着と、ポスト・プロダクションへの没頭によるものであるのはまちがいない。

全体をとおして、ヴォーカルの合間を1、2分にわたるノイズがインタールードのように配置されている。たとえば、「Guchie」はホワイトノイズのテープ・ループのような1分間のインスト。「Capgras」や「Red Polo Neck」は、はげしく潰され歪められた演奏をバックにした、Dara Kielyによるスポークン・ワード。「The Weirds」の3分間にわたる前奏は、工業ノイズがブルドーザーのように空間と耳とを押しならす。ここまで聴くと、彼らがここで体現している“インダストリアル”というのが、(初期ナイン・インチ・ネイルズやBig Blackのような80、90年代パンク、EBM文脈以上に)スロッビング・グリッスルの『The Second Annual Report』(1977年)や「Discipline」のような、インダストリアル・ミュージックの形式的・精神的起源にまで遡ったものであることに気づく。近年においてもっともバンド・サウンドの可能性を拡大したバンドが、2年間スタジオをシェルターにして実験に励んだすえに、始原的な混沌の海にたどりついたという事実はとても興味ぶかい。だが彼らの作りあげたものは決して、スロッビング・グリッスルのような嗜虐的でグロテスクな、凶悪犯罪と凄惨な事故のドキュメントではない。怒りや興奮はあるが、その内実はもうすこしパーソナルなものでもある。

3.

『Most Normal』で歌われるリリックは、すでにメディアの評では「シュールレアリスティック」と表現されている。怒りと恥ずかしさと悔しさと刹那主義と執着が、インダストリアル・ビートのように、コツコツコツコツと神経を削りつづけた語り手の叫び。動物の名前(サメ、ナメクジ、カタツムリ)や床屋といった繰り返し登場する語彙は、リリシストであるKielyが抱えた不穏で不条理なイメージの具象である。感覚的に紡がれる言葉たちは、意味のまとまりを持たないまま飛びまわる。「ハロー、流し台で鱒にワセリンを塗った/ハロー、結局ウバザメの車輪みたいに話した」(「Backwash」)、「偶数は甘く、奇数は酸っぱい/握りしめすすむ、布にふれる」(「Post Ryan」)、「帽子はかぶれないしボロクソ言われるし/なぜか季節に関係なくビニール袋でおめかし」(「Bin Liner Fashion」)。

『Holding Hands With Jamie』リリース後に、Kielyのメンタルヘルス上の課題のためツアーやスタジオ活動の休止をはさんだのちに作られた前作『The Talkies』では、人称を省略したり、「Aibohphobia」では回文をもちいたり、実験的な文体のリリックが特徴的だった。作品世界における主体の存在をはぐらかし、自身の感情を直接介在させないことで、リスナーから自身への視線を回避するという、メンタルケアの手段にもなっていたのである。『Most Normal』でもリリックは意味や感情は剥ぎとられているかに見えるし、「The Gum」や「Capgras」の言葉が判別できないほど加工されたヴォーカルは、“声”が聴かれることを拒んでいるかにおもえる。

しかしKielyは本作を、「今までで一番正直な作品」と語っている。百貨店の名前が羅列される「Backwash」は、兄のおさがりの服を着て恥ずかしい想いをした少年時代の記憶がもとになっている。また「Post Ryan」では、バンド活動をとおして抱えていた苦しみを、彼なりのまっすぐな言葉で告白している。「裏庭のテントで暮らしてると言った/注目されたくて」、「何もしなければ落ち込むのは当然だよ」。想い出やコンプレックス、自身の弱みをさらけだし、雑音の中をかいくぐってコッソリ耳うちするのだ(ただし過電圧のかかった拡声器をもって)。

4.

シュールレアリスムや轟音ノイズといった手法は、ポップ・ソングの偏狭な信仰へのカウンターであると同時に、周囲の期待や不条理からの隠れ蓑でもある。Dugganは「夢の中なら現実なんて歪んでしまう。象が通りかかって『元気かい』と訊かれたって、すべて受け入れちゃえばいいんだよ」と語っている。その怒りの言葉は、誰かにむけられたものではなく自分のために発せられた言葉。今もここでまだ正気でいるために、夢の中で叫び声をあげ、ヘッドフォンから頭いっぱいに広がった混沌を受け入れるのだ。(髙橋翔哉)