わたくしの開眼、そしてパンクと似て非なるもの

わたしは開眼した。ここ5年間、インディー・クラシック、室内楽、アンビエント、エクスペリメンタル、チェンバー・フォーク、アンビエント・ジャズなど、いずれも興味を抱きながらもどこか自分になじめずにいたわたし(インディー・ロックやエレクトロニックの主たるリスナーである)に、新たなチャネルを付け加えてくれた作品。TORSOの『Faces』はそんなアルバムである。

TORSOは、サクソフォン/フルート奏者のKENJIとチェロ奏者のORIEによる夫婦デュオ。サウンドは室内楽〜アンビエント、ミニマリズム的な要素が強いが、特定のジャンルへの直接的な紐付けを必要とはしていないように思える。KENJIはかつてより、ポストロック感のあるインストバンド=GROUPやハードコア・パンク・バンド=SLOW CRIMESなどでも活動。下記のYouTubeチャンネル《in the middle》でのインタヴュー(4連続エピソードとなっている)では、自身の活動遍歴だけでなく、彼の嗜好──パンク、ポストパンク、ノー・ウェイヴ、ジャズ、ダブといったジャンルの作品を挙げている。そこに登場する固有名詞にも、ザ・フォール、リー・ペリー、ブラート(Blurt、サックス奏者Ted Milton率いるノー・ウェイヴ・バンド)と、30年遅れのポストパンクキッズであるわたしにとって興味深いものも中にはあった。

Kenji Honzawa-Torso,Group,Slow Crimes 1/4

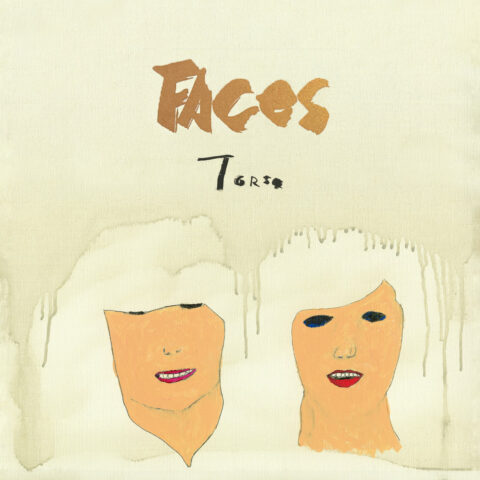

『Faces』はTORSOとして3枚目のアルバムで、ミックスはダブ・エンジニアとして名高い内田直之(LITTLE TEMPO、OKI DUB AINU BAND。近年はGEZANの仕事でも知られる)が手がけ、カヴァー・アートには中原昌也(Hair Stylistics)の作品が使用されている。このレコード、まず何より音がいい。空気をつかむのに成功したアンビエンスや、一方で演奏者の手元が想像できるようなアタック感や繊細なニュアンスの変化を捉えた感覚。空間を自在にゆがめ操作したような録音、編集も評価しなければならない。

わたしはこの『Faces』のいくつかの要素に、ポストパンクやノー・ウェイヴ的な感性を見出した。KENJI自身はTORSOの音楽と自らのパンク的なルーツの関連性について「単調なリズムとフレーズで成り立つようなことができれば…」と接続しているが、わたしにはその“パンク的な繰り返し”以上の結びつきが感じられる。

例えば、5曲目「VEGA」(わたしのフェイヴァリット・トラックの一つである)。笙のような倍音豊かなドローンと4つの和音の循環が酩酊的であるが、無尽蔵なエネルギーの増大にグレン・ブランカ的なトータリズムの幻影を感じ取ることは容易だろう。また「BLINKING」の細かなチェロのスタッカートからなる列車のように機械的なリズムからは、ブラック・ミディの「bmbmbm」を思い出してしまう。さらに、「NIGHT FALL」の終盤に飛び出すサックスソロは、ジャズのそれというよりはジェームス・チャンスのパンキッシュなそれに聴こえる。「HEAT」のミュジーク・コンクレート的な手法や金属的なノイズ/アンビエンスに対して、タイトルとの引っ掛けでディス・ヒート『This Heat』を引き合いに出すことにいささかの強引さもないだろう。それ以外にも、『Faces』におけるフルートの高音の鳴りやチェロの撥弦には、金属的/ダブ的な響きを生かした録音がなされており、かつてPiLが見た“ミュータント・レゲエ”、“インダストリアル・アンビエント”(どちらも今考えた言葉だ)の夢がいまなお続いているようだ。

それらのほかにも、TORSO『Faces』にはめざましい瞬間が無数に用意されている。「BOUNCE」では繰り返されるモティーフの中に、時折震えだす音のきしみが心地よい。「BREATH TYPES」でもミニマリズム的にモティーフが繰り返され進行するが、ループの中に曼荼羅模様のようになにがしかの微増減や変化を感じとれるニュアンスの妙がおもしろい。個々のフレーズは非常にキャッチーであり、ロックやポップスを聴くリスナーにとっても心つかまれる作品であるはずだ。「CONTACT」では、電話のコール音や“もしもし”の音声がフックになりつつ、一向に繋がるようすのない通話とどこかスピリチュアルな楽曲の先には、非現実で超越的ななにかとの“コンタクト”の予感すら感じさせる。

こうしたいくつもの瞬間によって、わたしはまるで一つのチャネルを開放されてしまったのである。青葉市子、カリ・マローン、アラバスター・デプルーム……現代に共有された「すぐれた音の質感」への共通認識とやらがあるとする。もちろん、TORSOの『Faces』はそれらに迎合するでもなく、孤高の達観を悟るでもなく、ただ無垢なわたしたちの前に立ちあらわれて相対する。もちろん、ここからカリ・マローン「No Sun To Burn (for brass)」の荘厳なミニマリズムにも、現代音楽に傾倒したゼロ年代のパディ・マクアルーンにも、シャバカ・ハッチングスのアフロフューチャリズムにも接近することができる。あらゆる回路が開かれてしまう、新たなデバイスが脳神経にインストールされるような感覚──もうなにも怖くない。そのすべてが『Faces』という作品なのだが、わたしはまだこの法悦感を抜け出すことができない。(髙橋翔哉)