【未来は懐かしい】

Vol.62

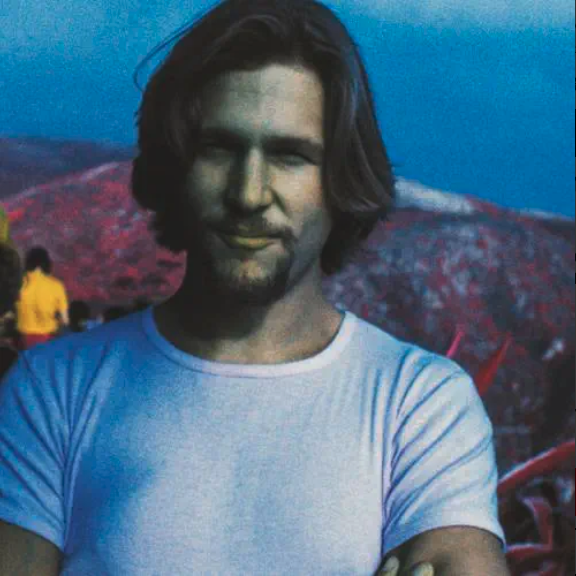

ハリウッド有数のマルチタレントがかつて制作した、芳醇かつ奇抜な私家録音集

俳優ジェフ・ブリッジスの魅力といったら何だろう。アカデミー賞やゴールデングローブ賞に輝く実力派。渋みと野性味を併せ持つ「アメリカ」らしい男。ある人は、彼の演技に滲み出すユーモアのセンスこそが魅力だというかもしれない。だが、長年のファンとしては、彼が纏うナイーブな(ときにエキセントリックな)「サブカルチャー」の匂いこそが、その魅力なのだと言ってみたい。

俳優としての仕事に留まらないマルチタレントぶりでも知られる彼だが、その中でも、音楽への才能には並々ならぬものがある。活動初期から、彼の音楽への関心の高さは折々の発言等からにじみ出ていたが、一般観客にとって最も大きなインパクトとなったのは、なんといっても、齢60歳にしてアカデミー賞主演俳優賞を受賞した傑作音楽映画『クレイジー・ハート』(2009年)だろう。同作で彼は、酒浸りのベテランカントリーミュージシャンを演じ、大変味わい深いパフォーマンスを披露したのだ。Tボーン・バーネットらが関わった同作のサウンドトラックも好評を博し、一躍音楽家として脚光を浴びる形となった。その後彼は、名門《Blue Note》から同じくバーネットと組んだセルフ・タイトル作『ジェフ・ブリッジス』をリリースし、ソングライターとしても非凡であることを広く示した。

ここに紹介するコンピレーション・アルバム『Slow Magic, 1977-1978』は、そんなジェフ・ブリッジスが、今から4〜50年前に録り貯めていた音源を、名門リイシュー・レーベル《Light in the Attic》がまとめたものだ(先に述べておくと、タイトルの「1977-1978」というのは厳密な録音年ではなく、保管されていたテープに便宜的に貼られていたラベルの表記を元にしているとのことで、ライナーノーツによれば、実際には1970年代から1980年代にかけての幅広い時期に及ぶ録音が集められているようだ)。

ジェフ・ブリッジスは、よく知られるように、父のロイド・ブリッジス、母のドロシー・ブリッジス、兄のボー・ブリッジスに囲まれながら、芸能一家の一員として育った。いうなれば、生まれながらにしてのハリウッド人間だ。当然ながらその生活も子ども時代からカリフォルニアの芸能文化と密着したもので、1歳にしてスクリーンデビューしたのちも、テレビや映画産業に出入りする日々を送った。

転機となったのは、地元の名門《University Highschool》に入学したことだった。著名人の子女が多く通う同校には、1960年後半代の意識革命を目前にして、ラジカルで自由な空気が充満していた。そこで知り合った仲間たちと音楽に深入りするようになった彼は、いつしか自分でも創作を試みるようになった。時まさにロック文化が爆発している最中。ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスを神と崇め、地元ハリウッドのクラブではラブやザ・シーズといったサイケデリックロックのバンドに(文字通り)酔いしれた。そんな仲間の中は、後にキム・フォーリーのプロデュースの元、スモークというバンドの一員としてデビューすることになるスタン・アイロフやスティーヴ・ベイムの姿もあった。

その後のジェフは、早い時期から俳優としての才能を示し、1971年の『ラストサマー』ではアカデミー賞の助演男優賞にノミネートされるなど、一躍スターの仲間入りを果たす。しかし、いくら成功を収めようとも音楽への情熱が冷めてしまうことはなかった。ハイスクール時代の仲間との交流も変わらず続いており、曲作りへの関心を絶やすことはなかった。

そんな彼にとって、1974年、主演作『ハーツ・オブ・ザ・ウェスト』の音楽担当として出会ったミュージシャン=ケン・ローバーの存在は特に大きなものだった。ローバーは、自身もシンガー・ソングライターとして活動するミュージシャンで(「幻の名盤」として知られる『Contemplation (View)』を送り出したあの人物、といえば、コアなアメリカンロックファンはピンとくるだろう)、ザ・バンドらが根城とした《Shangri-La》スタジオの操業開始にも関わるなど、業界内の人脈にも通じていた。

ジェフはそんなローバーに共同プロデュースを依頼し、長年の友人ベイムやアイロフを交えて地元ロスのスタジオ《The Village》等でセッションを重ねた。とはいえ、それらのテープは仲間内や一部の人々の耳に触れるにとどまり、リリースを前提とした音源ではなかったという。

当時、これらの音源を耳にしたと言われる人々の中には、あのザ・バンドの面々もいたというが、彼らがどんな反応を示したかは伝わっていない。しかし、推測でしかないが、もし本コンピレーション・アルバムに入っている素材をそのまま聴かされたのだとしたら、かなり驚いたのではないかと思う。というのも、ジェフの歌声は、ザ・バンドのヴォーカリストたちを思わせるもので、特にリチャード・マニュエルのそれにかなり似ているからだ。それどころか、「Obnoxious」、「Slow Magic」、「This is the One」あたりになると、声だけではなく曲調にもザ・バンドからの影響が色濃く滲んでいるのだから、なんとも面白い。いずれにせよ、ここに収められた音楽が「余技」のレベルを軽く超えているということは、少なくともいえるだろう。

とはいえ、ごく素朴な意味で「ザ・バンドっぽい」わけではなく、むしろ、随所にエキセントリックな逸脱が刻まれている点にこそ、音楽家としてのジェフの個性を見出すことができる。特に、電子音や即興演奏を取り入れたアレンジ面の奇抜さは、あまり他に聴いた試しのないようなもので、彼の複雑な志向を表しているようで実に興味深い。強いて言うなら、フランク・ザッパと彼のマザーズや、キャプテン・ビーフハートらのサウンドに近い気がするが、プライベート録音特有の未整理感ゆえに、そうやって固有名詞を挙げるだけではすんなり納得させてくれない、いい意味での雑駁さが刻まれている。

中でも、俳優/映画監督のバージェス・メレディスが語りで参加した「Here On This Island」と「Kong」には、まさに「ハリウッド流サブカルチャー」と評するに相応しいいかがわしさがが横溢している。ファンク〜フュージョン風の前者はニューエイジの味わいを、ミュータント・ファンク的な後者はピーター・アイヴァースやアーサー・ラッセルの影すら感じさせてくれる。他にも、80年代に行われたジャムセッション録音と思しき「Space1」「Space2」なども、相当にフリーキーだ。

ジェフ・ブリッジスが、これまで長い時間に渡ってハリウッドの第一線で活動していながらも、常にカウンターカルチャーと「ドロップアウト」の匂いを漂わせ続けてきたその理由が、このコンピレーション盤を聴けばたちどころに理解できるだろう。意識革命から遠く離れ、その意義を消耗し続けている現代の私達は、この芳醇な「奇妙さ」こそを愛さずにはいられない。(柴崎祐二)

Text By Yuji Shibasaki