【未来は懐かしい】

Vol.52

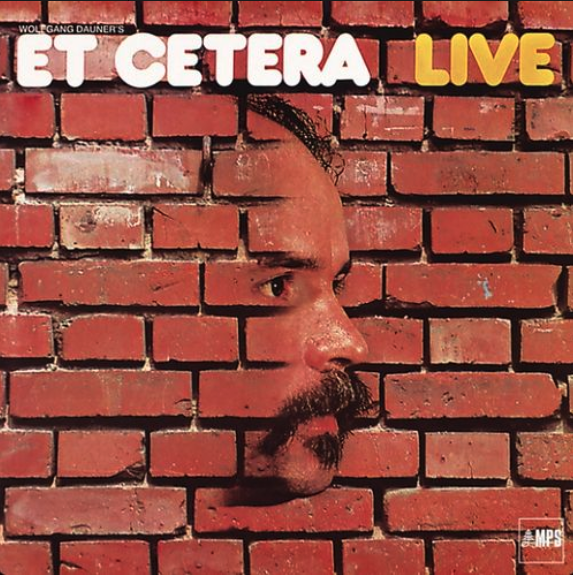

ドイツ・ジャズと「クラウトロック」の出会い──エト・セトラ

伝説的鍵盤奏者が率いたグループの傑作スタジオ・ライヴ・アルバム

ウォルフガング・ダウナーは、ドイツのジャズ界を代表する鍵盤奏者である。1960年代初頭にキャリアをスタートした彼は、激変期にあった米国のシーンにいち早く呼応しながらヨーロッパのフリージャズを牽引する一方で、ポップなロック風の演奏や、時にカクテルピアノ風の演奏にも取り組むなど、実に幅広い活動を行ってきた偉人だ。ECMの初期傑作として名高いリーダー作『Output』(1970年)でも確認できるように、そのプレイスタイルは、鋭角的ながら同時にどこかユーモラスさも湛えており、他に類例のない多面体的な個性を備えている。

エト・セトラは、そんなダウナーが上記『Output』を経て結成した野心的なジャズ・ロック・バンドだ。ダウナーに加え、後に《ECM》からリーダー作を発表するドイツ人ベース奏者、エバーハルト・ウェーバーと、アメリカ人ドラマー、フレッド・ブレイスフルを中心とする彼らは、1971年にデビュー作の『Et Cetera』を発表。翌1972年にはメンバー・チェンジを経てセカンド・アルバム『Knirsch』をリリースした。急速にクロスオーバー化する欧州シーンの熱量をそのままパッケージしたような各作の内容は、旧来のジャズ・ファンを超えて、同時代のプログレッシヴ・ロックを支持するリスナーへも強くアピールする内容となった。

当時のドイツのロックシーンといえば、いわゆる「クラウトロック」の動きが活性化し、様々なバンドが充実期を迎えている最中だった。そうしたバンドのメンバーの中には、ジャズを出自とするものも多く(例えばカンのヤキ・リーベツァイトやグルグルのマニ・ノイマイヤーがそうだ)、エンブリオのように、先鋭的ジャズ系ミュージシャンのハブ的な存在へと展開するプロジェクトもあった。

ウェーバーの離脱等さらなるメンバー・チェンジを経て放たれたエト・セトラの第三作目『ライヴ』(1973年)は、そのような当時の混交的なシーン情況を最も鮮やかに伝えるアルバムと言える。

ダウナーの繰り出す音色はより一層バラエティ豊かに変化し、生ピアノとエレクトリック・ピアノ、シンセサイザーをスイッチしながら巧みな鍵盤さばきを聴かせる。闊達な即興演奏の魅力はもちろん、ミニマルなフレーズを反復する箇所も数多く、ファウストやカンなど同時期の一部クラウトロック勢からの影響が垣間見える。上述したブレイスフルと、新参加となるセルビア出身のララ・コヴァチェフのツイン・ドラムも迫力満点で、有機的に交差していくパルスが実に心地よく、刺激的だ。

ジャズロック作品の花形であるはずのギタリストが参加していないというのも、本作ならではの面白みの一つだろう。代わりにアンサンブルの要を担っているのが、マルチ楽器奏者ユルゲン・シュミット=エームによるバイオリンとフルートだ。ジャン・リュック・ポンティのプレイをより土着化させたかのような印象を抱かせる彼のバイオリンによって、アルバム全体に特有の緊張感が敷き詰められているのがわかる。ハード・ロック系バンド、オイレンシュピーゲルの元メンバーであるマティアス・スロウのベースも緩急のダイナミズムとドライブ感に溢れたもので、バンド全体を下支えしながら追い立てていく。

スタジオ・ライヴ盤ならではの野心的な音響構築にも耳を奪われる。Disc1-③「Es Soll Ein Stück Vom Willi Sein」の途中で挿入されるダイアログのSE(とそのエディット)は特にインパクト大だ。このあたり、ジャーマン・ロックのファンであれば、カンのホルガー・シューカイが試みていた先駆的かつ大胆なサンプリングの技法を即座に想起するはずだ。

また、ダウナー自身の操る電子音のプリミティヴな迫力にも魅了される。特に、ラストに収められたシンセサイザーのみによる小曲「Nemo’s Dream」(この曲のみライブ形式ではなく、別スタジオで多重録音されている)は、クラウス・シュルツェ等、ドイツ産電子音楽の展開との同時代的な共鳴を感じさせてくれる。

そうした各点を踏まえた上で、現在のリスニング感覚にもっともアピールするのは、おそらくDisc2-②「The Love That Cannot Speak It’s Name」になるだろう。打楽器奏者二人によるトライバルなビートが刻まれる中、シンセサイザーとエレピがサウンドパレットを色彩豊かに染め上げていくと、スロウの演奏する幽玄なシタールがあらわれる。過去作でも既にラーガ風の演奏に取り組んでいたエト・セトラだが、ここではより深く瞑想的な音世界へと没入していく。後のニューエイジやワールド・ミュージックの発展をも予見するような、実に野心的な演奏となっている。

ヨーロッパ・ジャズのファンはもとより、カンやファウストなども愛する現代のインディー・ミュージック・リスナーにこそ、是非とも聴いてもらいたい名作だ。(柴崎祐二)

Text By Yuji Shibasaki

柴崎祐二 リイシュー連載【未来は懐かしい】

過去記事(画像をクリックすると一覧ページに飛べます)