【未来は懐かしい】特別編

柴崎祐二・選 2024年リイシュー・ベスト10

この連載を受け持っていると、日常的に大量のリイシュー/発掘作品に触れることになる。そうすると、各作品の内容や歴史的背景を精査する作業の傍らで、「今、ポップ・ミュージックの『歴史』はいかにして語られうるのか」というお馴染みの問題へと、自ずと引き寄せられていくことにもなる。実際私は、そういう関心が高じていくつかの本を書くに至ったわけだが、だからといって完全に得心がいったというわけでもなく、日々新たな興味は募るばかりだ。

昨今のリイシュー・シーンを見ていると、主に2つの流れがあるのがわかる。「知られざる」という表現が穏健に感じられるくらいにマニアックな音源が発掘され、それらが現代のリスナーの蒙を啓く働きをする例がしばしば見受けられる一方で、盤石の評価を確立し「基礎科目」となって久しい「歴史的名盤」が、手を変え品を変えリイシューされるという動きも相変わらず目立っている。そういった風に、「新たに発見された過去」と、「既存の過去」が渾然一体となって私達の眼の前に間断なく姿を表し続けている現在、果たして、オルタナティヴな歴史の林立とそれに伴う「正史」の相対化が(かつて言われたように)素朴に加速されていくことになるのか、あるいはまた、「正史」がより一層盤石なものとして確立されることになるのか、ますます想像しづらくなっているようにも思われる。

その際、ひとつの仮説として言えるのは、おそらくはそのどちらもが同時に進行してい、という(ある意味ではあまりに当たり前の)ことだ。様々な録音物を通じた音楽実践の記録が、私達の想像力をたくましくし、「これでない別の何か」の存在可能性を担保してくれる一方で、ポップ・ミュージックの歴史を貫く太い幹の存在が、ますます顕在化していくという二つの流れの併存。昨今のリイシュー/コンパイル/発掘(ここにいわゆる「サブスク解禁」を仲間入りさせてもいいだろう)の相変わらずの好況は、単なる「マイナー」な語りが無秩序に跋扈するだけの状況とは異なる、複層的な歴史の読み方を可能にさせているようにも思われる。よくある表現をあえてするなら、それらは二項対立的ではない、ということだろう。実際、「周縁」から(の)歴史を語る余地が増している印象を持つ一方で、大文字の歴史の方もまた、その輪郭をより一層シャープにしているように感じられる。当然ここでは、小文字の歴史が大文字の歴史を(部分的に)相対化していくという例の流れも変わらずに観察されるだろうし、かつてのように大文字の歴史が小文字の歴史(の可能性)を先んじて摘み取ってしまうようなことも、容易には起こりづらくなっているはずだ。また、そのことによるおそらく最も重要な作用として、大文字の歴史を大文字たらしめている諸条件の存在も、単なるそれへの攻撃とは異なるやり方とともに、より一層詳らかになっていくことだろう。

いずれにせよ、そういう相互的な作用が生じることは、我々リスナーが過去の音楽を、いや、「現在」の音楽を楽しむ行為にとっても、きっと悪くない事態なのではないかと思う。「知られざる歴史」に耳をそばだてながらも、いわゆる「名盤」を様々な角度からじっくりと楽しむという興味のあり方は、より多くの楽しみを現代のリスナーにもたらしてくれるだろし、それに伴う必然として、眼の前で生まれつつある2020年代半ばの音楽が、どのようなオルタナティブな歴史と「正史」の相互貫入的な展開の上で姿を表してきたものであるのかという問いへと、自ずと意識を向けさせてくれるだろう。ある音楽になぜあなたが心惹かれるのかという問いのヒントは、これまでも常に過去の音楽の中にあったし、これからはもっとそうなるはずだ。

以下は、2024年にリリースされたリイシュー/発掘作品の中から、重要かつ高内容と思われるものを10枚選び、ランキング形式でレビューしたものだ(連載レギュラー回で扱ったものは除外した)。今年も本連載を読んでいただき、ありがとうございました。来年も宜しくお願いします。

10

Various Artists

Ayo Ke Disco: Boogie, Pop & Funk From The South China Sea (1974-88)

Soundway

《Soundway》の好調がとまらない。「ヴィンテージなアフリカ音楽やラテン系の音源をレア・グルーヴ以降の視点から発掘しているレーベル」というイメージも今は昔、昨今は、ディスコ/ブギー再評価〜シンセウェイヴ以降の感覚をまとったリリースも多く、アフリカ各地の音源のコンパイルにあたっても、1980年代以降の作品を対象とする例が多くなってきている。あわせて、アジア各地のリサーチもより一層深化している印象で、優れた成果が送り出されてきた。同レーベルのゼネラル・マネージャーで、オーストラリアとマレーシアの血を引くアリス・ウィッティントンの調査の元、東アジア〜東南アジア地域のディスコ、ブギー、ファンク系音源がコンパクトにまとめられた本作もそうした新局面を象徴するものだ。あくまで「入門編」といった印象だが、それでも、こうして定評あるリイシュー・レーベルから広範な地域を対象とした音源集が登場した意義は大きい。個人的一押し曲は、フィリピンのベテラン・ドラマー=ジュン・レガラドが、同地のゴング音楽とファンクを融合させた「Pinoy Funk」。

購入はこちら

Bandcamp

9

Steve Beresford & Anne Marie Beretta

Dancing The Line

Wewantsounds / nato

かつても今も、DJシーンにおいて支持を集めるレコードというのは、ときの音楽ジャーナリズムが盛んに持ち上げる作品群とはえてして重なりあうことがない。いわゆる「カルト的な」人気作というのは、実際のところ主流音楽ジャーナリズムにどっぷりと浸かっている「内部」の人間か、あるいはそこで生産される言説を律儀に受け入れる者にとって「カルト」だというだけで、あるコミュニティ内の人々にとっては紛れもない「スタンダード」である、ということもままある。デレク・ベイリーやブライアン・イーノらとの活動でも知られるイギリスの前衛音楽家スティーヴ・ベレスフォードが、1985年にフランス人のファッションデザイナー、アン・マリー・ベレッタの作品からインスピレーションを受け制作した本作も、まさにそんな「カルト/スタンダード」作の一つだ。

サウンドの特徴をズバリ述べれば、「アンビエント・ポップ」になるだろう。《Les Disques du Crépuscule》等の作品に通じる気品と実験精神にあふれるサウンドは、英国の前衛音楽の伝統を受け継ぎつつも(デヴィッド・トゥープの参加も見逃せない)、ポストパンク「以降」の時代の幕開けを感じさせるみずみずしいものだ。

バレアリック〜オブスキュア的な評価軸の上昇とともに各地のDJシーンで人気を高め、2018年には後述するオランダの《Music From Memory》発のコンピレーション『Uneven Paths (Deviant Pop From Europe 1980-1991)』にも本作収録の「Comfortable Gestures」がピックアップされるなど、「カルト/スタンダード」化していた。まさに待望の再発。

購入はこちら

diskunion

8

Various Artists

Virtual Dreams Ⅱ (Ambient Explorations In The House & Techno Age, Japan 1993-1999)

Music From Memory

2013年の設立以降、先鋭的な編纂姿勢に基づいたコンピレーション/リイシュー/新譜作品を多数送り出してきたオランダの《Music From Memory》。2023年には、共同設立者ジェイミー・ティラーの急逝という悲しい知らせもあったが、その後も彼の遺志を継ぐように、優れた作品がリリースされている。本作は、生前のティラーが最後に取り組んでいたプロジェクトで、大阪のレコード・ショップ 《Revelation Time》の谷口英司とともに選曲にあたった作品だ。

タイトルからも分かる通り、2020年にリリースされた『Virtual Dreams: Ambient Explorations In The House & Techno Age, 1993-1997』の続編に当たるもので、前作が海外のテクノ・シーンを対象としていたのに対し、日本のアーティストの作品にフォーカスしている。単に当時の国内テクノ・シーンを概覧する内容とは異なり、前作同様アンビエント〜ニューエイジの視点から「ベッドルーム・テクノ」的な諸実践を再解釈していくもので、まさしく《Music From Memory》らしい審美眼と批評的な視点が隅々まで行き届いた素晴らしい内容だ。収録されているのは、Dub Squad、Akio / Okihide、Palomatic、Virgo、Ambient 7、Web、福富幸宏、Katsuya Hironaka、Riow Arai、Modern Living、Missing Project、Drawing Future Life、Buddhastick Transparent featuring Something in the Airという面々。当時を知るリスナーにとっては時代が一巡した感慨を、そうでないリスナーにとっては、実に新鮮な感動をもたらすだろう。

購入はこちら

Bandcamp

7

Penny Carson Nichols

Trinidad Seed

Yoga Records

アーキビストのリサ・ウィーラーは、ある日コロラド州の古着屋の在庫を漁っていたところ、偶然一本のカセットテープを発見した。それは、無名のアマチュア・ミュージシャン、ペニー・カーソン・ニコルズが、1988年に友人たちへ配る目的で制作した素朴な弾き語り音源集だった。その内容の素晴らしさに感動した彼女は、ニューエイジのリバイバルにも大きく寄与したことで知られるプロデューサー=ダグラス・マクゴワーン主宰の《Yoga Records》へと企画を持ち込み、こうしてリイシューを実現させた。素朴と言えばあまりに素朴に過ぎるフォーク・ソング集なのだが、大勢の人間に聴いてもらうために自分を飾り立てたり気勢を上げるような様子が皆無だというだけで、現代においては大変貴重な価値を持っている。全く持って親密な、これ以上ないほどの「プライベート感」に溢れ、それでいて崇高な純真さを湛えたこの作品は、いかにして人々の注意を引くかという戦略・自意識が張り巡らされた音楽を日々強制的に耳にさせられている私達にとって、一種の救いでもある。10年ほど前、ニック・ドレイクの母、モーリー・ドレイクの自家録音が世に出たことがあるが、個人的に、それに匹敵する(静かな)衝撃だった。

購入はこちら

Bandcamp

6

ピラニア軍団

ピラニア軍団

キングレコード

このレコードを紹介するにあたっては、どうしても個人的な思い出話を避けられない。《Pヴァイン》の名企画『ニューロックの夜明け 70’s Collection – 番外編』にラインナップされていることを知り、なんとかして手にいれたいものだと思ったのが本作の存在を知ったきっかけだった気がする。しかし、その時点で既に同再発CDも廃盤&プレミア価格。かといって高価なオリジナル盤を買えるはずもなく……という感じだった。

それから長い時間が経ったある日。渋谷《シネマヴェーラ》が企画した東映ピラニア軍団の特集上映を観に行くと、幕間の時間に恐ろしくメロウで上質な曲が流れており、「これがあの幻のアルバム『ピラニア軍団』か!」といたく感動したのだった。そこから更に数年……満を持して《キングレコード》からのリイシューが報じられたのだから、僥倖とはこのことだ。折しも、ピラニア軍団の面々が活躍する東映プログラム・ピクチャーを集中的に鑑賞している最中にもたらされたニュースだった。

その内容は、古くから和モノ・ファンの間でも定評がある通りずばり傑作といっていい。何よりも俳優たちのアクの強い歌唱がたまらない。その歌唱と一種異様なまでに乖離した坂本龍一によるアレンジもすごい。まさに、野趣と洗練のいびつな融合。個人的ベスト曲は志賀勝の「役者稼業」。ヌラヌラした志賀の歌唱を、クラウス・オガーマンばりの豪華アレンジが包み込む。

購入はこちら

diskunion

5

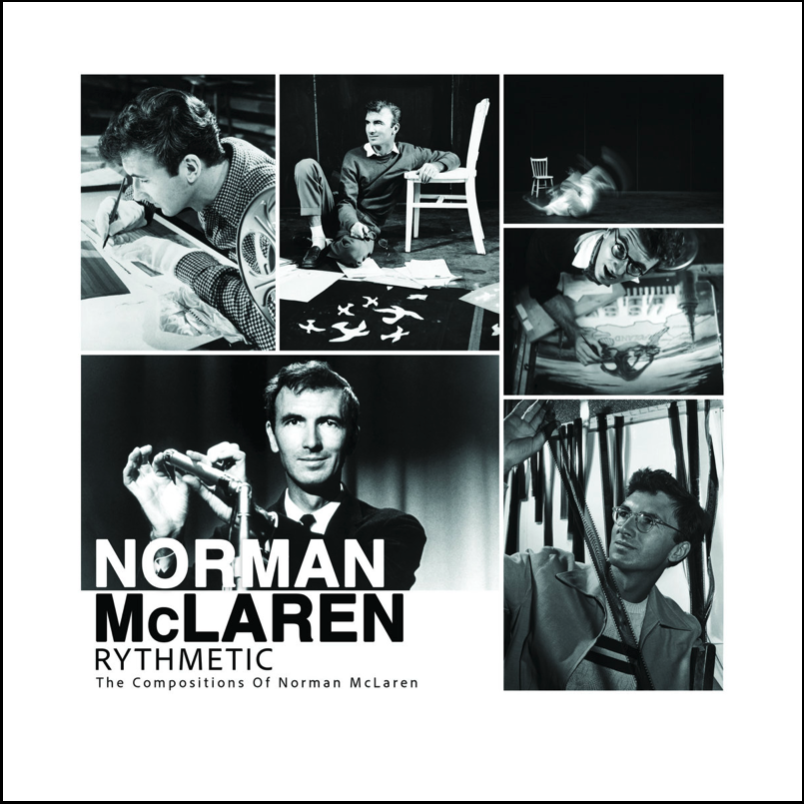

Norman McLaren

Rhythmetic: The Compositions of Norman McLaren

We Are Busy Bodies / Phantom Limb

ノーマン・マクラーレンといえば、何よりも先駆的なアニメーション作家、実験映画作家としてその名が知られている存在だろう。スコットランドに生まれ、後にはカナダの国立映画庁で研究・制作に勤しんだ彼は、ダイレクト・ペイントやピクシレーション等の手法を用いた個性豊かな作品群を通じて、映像芸術の世界に巨大な足跡を残した。その一方で、自身の映像作品のためにオリジナルの音楽を制作したことでも知られており、一部の愛好家の中には、電子音楽の「正史」から外れたフィールドで独自の楽曲制作を行った彼の作品を、一種のオーパーツ的な存在として重要視する者もいる。1930年代(!)の時点で、フィルム・リールがプロジェクターを通過する際そこに付着した接着剤によって音が発生することに気付いたのをきっかけに、特定の音程を出すカードを自作し、サウンドトラックの制作行っていたというのだから、その異端者・先駆者ぶりが理解できるだろう。

今作は、そんなマクラーレンが1940年代から1970年代にかけて自身の作品のために作った複数の楽曲に未発表曲を加えた、初めての音源集である。映像との同期の中でこそ効果を発揮する音楽であるのは間違いないが、改めてそのサウンドだけを取り出してみることで、彼の音響的センスと実際の手法が途方もなく先進的であったという事実が、はっきりとわかるだろう。グリッチノイズを思わせる音は、60年後のエレクトロニカをも想起させる。

購入はこちら

Bandcamp

4

Various Artists

Soft Selection 84 – A Nippon DIY Wave compilation

Glossy Mistakes

これもまた、「カルト/スタンダード」の一枚である。私自身を含め、非リアルタイム世代のリスナーはともすると勘違いしてしまいそうになるが、日本のニューウェイヴ・シーンというのは、何も主要メディアが繰り返し取り上げてきた界隈(YMO周辺や、いわゆる「テクノ御三家」等)ばかりが主役だったわけではなくて、むしろ、メジャー・レーベルとは無関係のアマチュアや、他分野のクリエイターたちによって強力に下支えされてきた面が大きい。なにせ、ニューウェイヴ・ブーム自体が「DIY」の価値観と分かちがたく結びついていたわけで、そこからすると、同文化の本質に迫ろうとするならば、やはりアンダーグラウンドな実践に触れてみる他に手はないわけだ。

そうした「DIY」機運渦巻く1980年代前半にあって、無名アーティストの多種多様な(自宅)録音をコンパイルしてみせた素晴らしい成果(にして超レア作)の一つが、この『Soft Selection 84 – A Nippon DIY Wave compilation』(1984年)というアルバムである。なるほど、収められているアーティストは、ピッキー・ピクニックただ一組を除きその後の足跡がほとんどわからないグループばかりだ。だからといって音楽的に面白くはないかと言えばその逆で、シンセサイザーやMTR等の発展に乗じて加速した当時の若者達の音楽的ひらめきが、まるで昨日起こったことのような生々しい鮮度とともにパッケージされているのがわかる。いつだってどんなジャンルであろうとも、こういう風に「青春」が刻印されたものが悪いはずがない。ああきっと、これぞニューウェイヴ・ブームの本懐なり。

購入はこちら

Bandcamp

3

Nusrat Fateh Ali Khan

Chain of Light

Real World

自分にとって、パキスタン出身のカッワーリー歌手、ヌスラット・ファテ・アリ・ハーンは、常に不可侵ともいえるオーラを放ちながら「世界音楽」の殿堂に鎮座しつづけている、曰く言い難い特別さを纏った存在だ。

出会いは割に古い。学生の頃、評判の高い《OCORA》録音のCDをディスクユニオンで見つけ、買ってみたのが最初ではなかったか。再生して彼の歌声を聞いた途端、この世界には自分がいまだ知らない深遠なエモーションや祈りが存在することを、瞬間的に理解したのだった。だからといって、すべてを理解したわけでは当然ないし、おそらく、現代の日本においてスーフィズムとは縁遠い生活をしている自分には、どこまでいってもその魅力を根本から理解することは不可能に違いない(そういう感慨がまた、彼の声が纏うオーラを強めてもいた)。

死後24年経ってから突如リリースした本作は、マイケル・ブルックと組んだ「ハイブリッド」な諸作(「玄人」からの受けはよくないが、私はそれらも傑作だと思う)の制作の傍らで1990年に録音されるもお蔵入りとなっていた音源をまとめたもので、それぞれ、ウルドゥー語、パンジャブ語、ペルシャ語で歌われた即興パフォーマンスを収めている。

私はこれを聴いて、はじめて彼の歌声に触れたときの驚きや手に汗握る興奮が鮮やかに蘇ってくるのを感じた。ビリビリと身体を震わせる歌声と、変幻自在のハーモニー、リズム。膨大な録音がある彼だが、これほどまでに充実した音源が未発表のままに眠っていたという事実に、改めて驚嘆させられるほかない。そしてまた、このような強靭な表現力と懐の深さがあってこそ、ワールド・ミュージック全盛の時代においてあれらのハイブリッドな作品をものにすることができたのかもしれない、と思いを新たにしたのだった。

購入はこちら

Bandcamp

2

Various Artists

New Jill Swing 1988-94

Ace

NewJeansが日本デビュー・シングルでそのサウンドとリズムを引用していようがいまいが、ニュー・ジャック・スウィングというのは実に楽しく、同時に今こそ語り甲斐のあるジャンルである。先駆者テディ・ライリーが中心となり、1980年代後半から1990年代前半にかけて大流行したこのジャンルは、ボビー・ブラウンらのアイコン的な男性アーティストがヒットをものにする傍らで、華やかな将来を夢見る若き女性シンガー達に対しても、いささか広すぎる門戸を開いていった。それは端的に言って、「バブル」のようなものだった。バブルらしく、きらびやかな成果が次々と生み出されていったが、その分忘却されるのも早く、当時の音楽業界の中では軽く扱われることもしばしばだった。当然ながらそれは「女性だから」という偏見の存在も根深いところで関係していたのだった。

思慮深い音楽マニアとして知られるセイント・エティエンヌのボブ・スタンリーが監修した本コンピレーション盤には、そうした女性たちによる(一旦は忘れられてしまったかもしれないが)忘れがたい珠玉のダンスナンバーが、全18曲収められている。SWV、Ex-Girlfriend、キャリン・ホワイト、PEBBLES……名前を書き出してみるだけでも「あの時代」へと瞬時に連れられてしまうが、ここには、ノスタルジーというよりも、「当時の『バブル』の中で奮闘した彼女たちのレパートリーを現代の視点から再度味わってみようではないか」という強い批評精神が託されている。R&Bとヒップホップの相互浸透が当たり前になって久しい現代において、それがまだまだ珍しかった頃のサウンドに耳を傾けてみるのは、ひょっとすると一つのオルタナティブな歴史を描き直す行為にもなりうる。このバトンを受け取った私達は、J-POPにおけるニュー・ジャック・スウィングの巨大な影響とその浸透の歴史についても、再考してみるべきだろう。

購入はこちら

Amazon

1

Linda Carriere

Linda Carriere

Alfa Records/ Sony Music

今年2024年に創立55年周年を迎えたアルファ・ミュージックが、レコード・レーベルとしても再始動するという報に接して真っ先に頭に浮かんだのが、「あの幻のアルバムが遂に世に出るのか⁈」ということだった。既に色々なところで語られているので詳細は省くが、その「幻のアルバム」とは、発足間もない《Alfa Records》が第一弾作として1977年に録音するも、海外スタッフから芳しい反応が得られなかったことを主な理由に長年お蔵入りしてしまっていた、ニューオリンズ出身のシンガー=リンダ・キャリエールの未発表アルバムのことだ。本作は、アルファとプロデューサー契約を結んだ細野晴臣がYMO発足以前に手掛けた「幻の作品」ということもあって、以前より細野マニアや和モノ・ファンから強い関心が注がれてきた。当時ごく少数出回ったプロモーション盤が中古市場で超高額取引されてきたこともあり、余計に聖盃化が進んでいたという事情もある。私が本作の存在を知ったのも、今から10年ほど前、ネットオークション上でとてつもない価格で落札されているのを見たのがきっかけだったと思う。

そう書くと、「レアなアイテムがようやく正式発売された」というニュース性ばかりにフォーカスしていると思われるかも知れないし、たしかにそういう面での話題に事欠かない存在であるのは否定しない。しかし今回、刮目すべき精度のミックス〜マスタリングを経て登場した本作を聴いてみて改めて思わされたのは、肝心の内容もこれまたとてつもなく素晴らしい、ということだ。

同作に着手する以前の細野といえば、ソロ・アルバム『泰安洋行』(1976年)を経て、久保田麻琴と夕焼け楽団『DIXIE FEVER』(1977年)と鈴木茂『LAGOON』(1976年)のレコーディングのためハワイへ飛び、更にはその現場を通じて鍵盤奏者ロニー・バロンと邂逅を果たすなど、ニューオリンズ音楽への関心を深める傍らで「トロピカル」志向を推進する日々の只中にいた。1977年の2月〜4月にかけて行われた本作のレコーディングに続いて、9月にはバロンのアルバム制作に着手していることに鑑みると、当時の細野の中で「ニューオリンズ」というキーワードがいかに大きな位置を占めていたかが察されるし、更に細野は同じ頃、キッド・クレオールことオーガスト・ダーネルが率いたトロピカル・ディスコ・バンド=ドクター・バザーズ・オリジナル・サヴァンナ・バンドも愛聴していたというから、様々な音楽要素が融合した「クレオール」的なサウンドへいかに強い関心を抱いていたのかがわかる。お察しの通り、そうした志向が後のソロ・アルバム『はらいそ』(1978年)を経て、シンセサイザーやディスコミュージックへの関心へと合流しイエロー・マジック・オーケストラの発足へと繋がっていくわけだが、まさに本作『Linda Carriere』は、そうしたキャリアの展開の中における巨大なミッシング・リンクでもあったわけだ。実際、ここに収められたサウンドには、ソウル、ディスコ、トロピカル、エキゾ、クラシカルなジャズ等、当時の細野の関心がごく色彩豊かに表出しているのがわかる。

本作には細野以外のミュージシャンも作編曲に参加しているが、山下達郎、矢野顕子、吉田美奈子、佐藤博と、その面々もまた素晴らしく豪華だ。お蔵入りを経て後に彼ら自身および他歌手の作品で再演されている曲もいくつかあり、聴き比べも楽しい。また、細野担当曲におけるティン・パン・アレー一派や、山下担当曲における当時のレギュラー的な面々をはじめ、バック・ミュージシャンの活躍も大変なもので、この時代のセッションワークとして一つの最高到達点といっても過言ではない演奏を聴かせてくれる。もちろん、リンダ・キャリエールの歌声もデビュー(になるはずだった)作品としては実に堂に入ったもので、クセのない歌唱がかえって濃密なオケにうまくマッチしていると感じる。彼女は、その後実際に名ソウルグループ=ダイナスティの一員として活躍することになるわけだが、その実力は既にここで証明されていると感じる。

いやはや、これほどまでにみずみずしく、同時に熟れ切ったレコードはそうない。今現在、同様の手法によってこのサウンドを再現することが困難であろうことも、本作のドキュメント的な価値を高めている。これぞド直球、王道、正道の「発掘作品」だ。リリースに携わった面々に拍手を送りたい。

購入はこちら

diskunion

(以上、文/柴崎祐二)

Text By Yuji Shibasaki

柴崎祐二 リイシュー連載【未来は懐かしい】

過去記事(画像をクリックすると一覧ページに飛べます)