【未来は懐かしい】特別編

柴崎祐二・選 2023年リイシュー・ベスト10

気がつけばこの連載も早4年以上続いている。スタート以来ほぼ毎月のペースで更新してきたから、回数でいえば50回近くになるわけだ。これだけ回数を重ねてくると、特にそう意図せずとも、おぼろげながらここ数年のリイシュー/発掘シーン全体の傾向や流行が見えてくるから面白い。

近年の流れとしてまず指摘できるのが、この連載のスタートのきっかけでもあり、常に主な関心範囲としてきたオブスキュアな作品のリイシュー/発掘の流れの定着だろう。一昔前ならかなり挑戦的に感じられた、90年代のもの、とくにCDをオリジナルとする作品のアナログリイシューは、もはやニッチとはいえない規模に拡大しつつあるし、ニューエイジやエクスペリメンタルものの情報のアーカイブ化も相当程度進み、いまやスタンダードなアイテムがほぼ出揃った状況といえそうだ。その一方で、さらにマイナーな、かつごく一部のマニアのみに名の知られているような作品のリイシューも引きも切らず活発だ。

毎年指摘していることだが、既に歴史的評価が確立されている「名盤」の拡大再発も、その勢いが収まることはなさそうだ。アーカイヴィストおよびメーカーの側にもノウハウが蓄積されているようで、堅実なリイシューが継続的に行われている。

そんな中で、近年より一層大きな注目を集めているのが、リミックス版の企画だろう。オリジナル・マスターテープを使用した旧来型のリミックスにとどまらず、ジェネレーティブAIを駆使した「デミックス」の技術が応用されていく流れは、今後も更に拡散していくと予想する。これは、ともすればマスターテープを保有するコンテンツホルダー主導の従来型ビジネスモデルを根本から覆す可能性も秘めており、ますます目が離せない領域になりつつある。

そうした新たなテクノロジーによる変動の気配とは別に、リイシューの対象ジャンルとしては今後いかなるものが射程に収められていくのだろうか。

これまで、多くのジャンルの再発/発掘リリースの潮流が、様々な分野におけるリバイバルのムーヴメントと不可分のものとして展開してきたことを思えば、昨今巷を賑わせている「Y2K」関連のアイテムが続々と登場する状況が期待されるし、実際、そういった動きは少しずつ顕在化しはじめている。しかし、「Y2K」やそれにまつわる一連の狂騒の性質をみるに、順当なフィジカル盤出し直しや拡大盤のリリースなど、いってみれば「昔ながら」のリイシュー/発掘スキームがそのまま適応されるのかといったら、必ずしもそうだとは言えないだろう。というのも、例えばポップ・パンクにしても、ドラムンベースにしても、昨今のリバイバルを推し進めてきたダイナミズムというのは、(もちろん一部のクラブ・カルチャーなどアンダーグラウンド・シーンに密接した動きもかねてより存在するとはいえ)かつてのマニアの嗜好のありようとはかなり隔絶したものに思われるからだ。現在のSNSメディアを主要なフィールドとする各種のリバイバルは、希少性や限定性という概念を掛け金とするフィジカル・メディアへの渇望や、それと関連した「オリジナル」という概念への物理的な執心、あるいは、それらを元にした一部参与者のコミュニティ内での卓越化競争の論理とは相当に異なるものに依拠しているように思われる。そこでは、過去の音楽は、「文化的」な質量を託された物理的な記号としてよりも、あくまで双方向的なコミュニケーションのための着脱可能なタグとして流通し、ある種の軽みを帯びながらコンバージェンス・カルチャー的に増殖/拡散していく。そういった空間にあって、果たして、(例えばかつてのレア・グルーヴのような)オリジナル・コンテンツおよびメディア(つまりレコード等のフィジカル・メディアのことだ)への強力かつ物理的な関心が亢進していくとは思い難いところがある。もちろん、シティポップ・リバイバル拡散期における業界側の反応がそうであったように、そうした展開が実際のリイシューや発掘を促す例も皆無ではないはずだ。だが、少なくとも、昨今の拡散するリバイバル状況と「リイシュー」「発掘」といった営みが、かつてのように手と手を取り合って密接に展開していくとは考えづらい。

しかしながら一方で、ここ10年ほどのニューエイジのリバイバルがそうであったように、いまだ再探訪のなされていない未開拓地が存在する限り、旧来的な論理を内在化したマニアたちによる発掘作業も止むことはないだろう。あるいはまた、昨年の年間ベスト回に書いた通り、「プレ・グローカル」な音楽の再発見という流れもますます勢いを増していくはずだ。あらゆる胎動は常にあ(りう)るし、それらを追いかける喜びは今後も減じることはないだろう。

これまで述べてきたような状況を踏まえ、加えて指摘しておきたいのが、「文脈」の上昇の機運である。ありとあらゆるカタログが続々と「サブスク解禁」されていく中にあって、アクセス性、アーカイヴ性の飛躍的な上昇にともない、「何を聴くべきかわからない」というアノミーが逆説的に浸透しつつあるのも、紛れもない昨今の趨勢だろう。そういう状況において渇望されているのが、ずばり「文脈」だといえる。

一時期に比べて落ち着いてきた感はあるが、ネット上の音楽ファン有志による「〇〇年代の名盤100」的な投票&ランキング企画が衆目を集め話題になるのは度々だし、音楽誌等の既存メディアでも同様の企画がしぶとく立案されているのをみると、今再び、拡大する情報地図に対してなにがしかの仕方で見取り線を引く=「文脈」を提示する営みの価値が高まっているのを感じざるを得ない。既に出尽くしたと思われたディスクガイド本がここへきて再び活況を呈してきているのを見ても同様の感慨を抱かされるし、各プラットフォーム公式のものはもちろん、巷の耳自慢たちが趣向を凝らして作成するプレイリストが百花繚乱の様相を呈している状況も、様々な意味での「文脈」への渇望、およびその反転形である「文脈」提示の欲望の亢進ぶりを証明している。

今年も前置きが長くなりすぎた。

以下は、当連載担当としての独断の元、今年2023年にリリースされた中で重要/好内容と思われるリイシュー/発掘作をチョイスし、ランキング形式で著したものだ(連載レギュラー回で取り上げた作品は選考対象外とした)。

今年も一年間お読みいただきありがとうございました。来年も、何卒宜しくお願いします。

10

KOJUN

水中庭園

EM Records

KOJUNこと國場幸順は、1970年代から沖縄の音楽シーンで活動するアーティスト。1980年代には「六人組」というバンドを率い、一時期はメジャー・レーベルからのデビューの計画もあったという(結局お流れになってしまったらしい)。私が彼の名を知ったきっかけはこの再発盤ではなく、ブックオフでの旧譜ディグを通じてだった。1990年代当時、東芝EMI内のレーベル《Eastworld》が「JOTO OKINAWAN BREEZE」というシリーズを展開しており、その中の一作に、KOJUN氏の作品『WEATER GARDEN』(1995年)があった。私はそれを昨年店頭で発見し、購入したのだ。

それは、東南アジアの楽器やエレクトロニクスを用いて制作されたダンスミュージックで、近年の私の関心対象である「日本における『エキゾ』が刻まれた作品」の系譜の中でも特に注目すべきものとして、愛聴盤となった。そして、付属していたライナーノーツを読み、どうやら同CDは、元々1993年に『水中庭園』という名でリリースしていたインディーズ盤のリメイクらしいことも知った。「いつか聴いてみたいものだけど、相当レアだろうし手に入れるのは難しいだろうな……」と思っていたところへ、《EM Records》からまさかのリイシューの知らせ。偶然というかなんというか、示し合わせたかのような僥倖。

というわけで、オリジナルの『水中庭園』だが、リメイク盤に比べると相当に素朴で、むき出しのテクノBGM集という感じで、更に驚いた。このハンドメイド感こそが、今の私の耳に非常にいい塩梅なのである。まさに、沖縄から発信されたプレ・グローカルビーツの秀作。大変意義深いリイシューだと思う。

ちなみに、件のリメイク盤を送り送り出したシリーズ、「JOTO OKINAWAN BREEZE」にプロデューサーとして関わっていたのが、後述するオシレーション・サーキットの磯田健一郎氏である(のちに磯田氏は1999年公開の映画『ナビィの恋』のサントラを手掛けるなど,沖縄音楽に本格的に取り組むことになる)。こういうつながりを偶然に発見するのも、ディグの面白さの一つ。

購入はこちら(アナログ・レコード)

EM Records

9

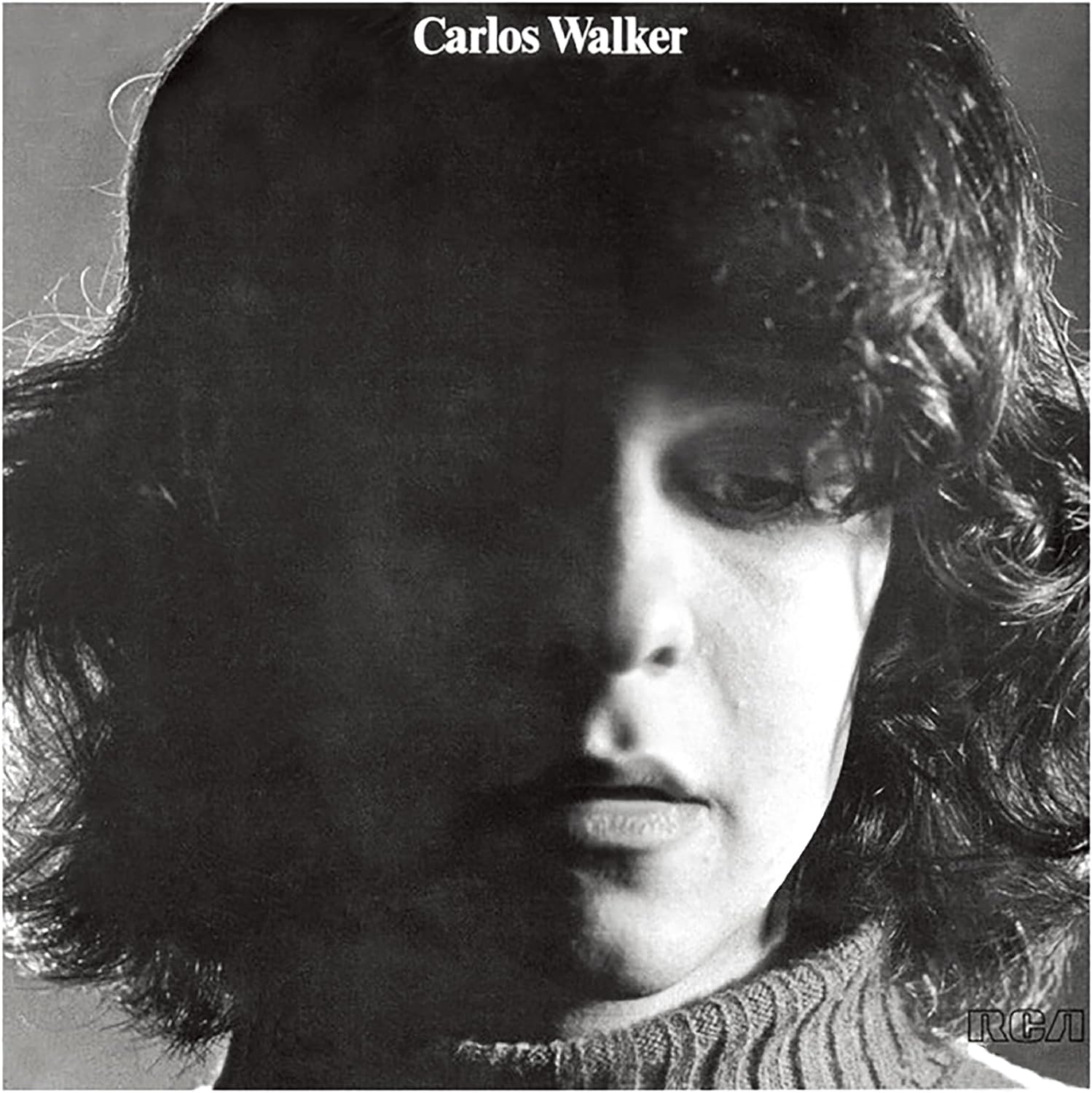

Carlos Walker

A Frauta de Pã

Sony Music

かねてより日本はブラジル音楽CD化の先進国だった。古くは渋谷系の時代からレアな作品がバンバン国内盤CDとしてリリースされており、ストリーミングサービスの本格導入直前のタイミングでは、在庫一掃的な、けれど絶妙に渋いアイテムも織り交ぜた大規模廉価盤再発もあった。そういうリイシューに触れる度本当にワクワクしたし、学ぶところも多くあった。今となっては同様の一斉再発は難しいだろうな……などと思っていた矢先、ソニーが素晴らしい仕事をやってくれた。このカルロス・ウォルケルのデビュー作『A Frauta de Pã(ア・フラウタ・ヂ・パォン)』(1975年)はかなりカルトな一枚で、ブラジリアン・サイケ、アシッド・フォーク、ソフト・ロック等、様々な文脈から評価したい傑作。出るとしても、どこかヨーロッパのレーベルからLP再発されるものと思い込んでいたところ、メジャーの《Sony Music》から、しかも税込1,400円という廉価でリイシューされたのだから二重に驚いた。この時代に、英断です。

内容の素晴らしさはお墨付き。精錬で、綿密で、緊張感漂う極上のチェンバー・サイケ作。ブラジル音楽ファンのみならず、コリン・ブランストーンの『One Year』や、スフィアン・スティーヴンスのファンにもおすすめしたい。同作を含むSony Musicの《ブラジル音楽の秘宝》シリーズは、他にも素晴らしいレア作品だらけなので、要チェック。廉価CD再発でまだまだやれることは沢山あるんだなあと再認識した次第。ちなみに本作は今のところストリーミングでは聴けない。

購入はこちら

Amazon

8

Dream Dolphin

Gaia: Selected Ambient & Downtempo Works (1996-2003)

Music From Memory

今から25年ほど前、おぼろげ極まりない記憶ながら、Dream DolphinことNorikoの姿を深夜のテレビ番組で見かけた気が、なんとなく、する。自分と大して年の離れていない女子が、アンビエントについて語る……夢のようなうつつのような……。その記憶は心の奥深くにしまいこまれ、長い長い月日が流れた。ある日、趣味のリサイクル・ショップめぐりをしているときのこと、《ブックオフ》のバーゲン棚でDream DolphinのCDを発見、アーティスト写真を見て、「アア!」と声が出たのが数年前のこと。未知なる記憶を発掘してしまったような、圧倒的なノスタルジー。

その後、オランダの《Music From Memory》がリリースしたCD時代の日本の「レフトフィールド・ポップ」を集めたコンピレーション・アルバム『Heisei No Oto: Japanese Left-Field Pop From the CD Age (1989-1996) 』にDream Dolphinの曲が収められているのを発見して静かな驚きを味わったり、友人のCDディガーからDream Dolphinの名前を頻繁に聞くようになったのが2021年のこと。じわじわと再評価熱が高まるのを感じていたところ、ついには同じ《Music From Memory》から単独編集盤が登場してしまったのだから、やっぱり驚いた。

1996年から2003年にかけて《FOA》へ残した膨大な作品から選曲された本コンピを聴いていると、彼女の音楽がいかに超時代的だったのかがよくわかる。ディープなアンビエントにはじまり、ブレイクビーツ、ドラムンベース、ポエトリー・リーディングなどが入り交じるさまは、どこかY2Kリバイバル的なムードとの近接性も感じさせるし、デビュー前後期のピンクパンサレスの作品などを好むリスナーにもおすすめしたくなる。ほんとうに。

購入はこちら(アナログ・レコード)

Amazon

7

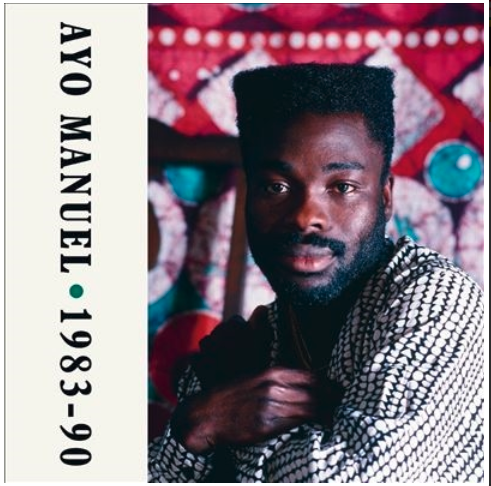

Ayo Manuel

1983-90

Soundway

今年もレギュラー回で何度か取り上げた通り、昨今のアフリカ音楽再発シーンはとても面白い。かつてのアフロビートやファンク系再発の活況に次いで、第二の黄金時代といえるような状況じゃないだろうか。

レックス・オマーの再発EPを紹介したVol.43の記事でも書いたが、リイシュー対象となるサウンドの傾向も、この10年ほどでガラッと様変わりした感がある。かつては、レアグルーヴ由来の審美眼を元に、1970年代の、あくまで「生々しく」「ファンキー」なサウンドが好まれる傾向があったが、昨今ではもっとあとの時代=1980年代から1990年代にかけて制作されたものが積極的に紹介されている。本作も、そういった流れの一環を成す好コンピレーション・アルバムだ。

アヨ・マヌエルは、ナイジェリア出身のインディーズ・アーティストで、グラフィック・デザイナーとしての顔も持つ才人。本作は、1980年にラゴスのスタジオで自主制作した音源をA面に、渡米後の1990年にサンフランシスコで録音した音源をB面に収めている。存在感のあるシンセサイザーのサウンドを駆使したディスコ調のA面収録曲は、そのDIYスピリットの爆発という点で、同時期のニューヨークのアンダーグラウンド・ディスコ・シーンにおける様々な実践にも通じるクールさがある。

一挙にデジタル化したB面も素晴らしい。国外へ出ることで自らのアイデンティティ再発見が促されるという、ディアスポラ・カルチャーにおいてしばしば観察されるアプローチが、ここでもはっきりと聞き取れる。ハイライフの伝統や、フェラ・クティの巨大な影を映し出しながらも、(当時)最新のテクノロジーと力強く結託したサウンドを楽しめる。

購入はこちら(アナログ・レコード)

Tower Records

6

Oscilation Circuit

Serie Reflexion 1

Silent River Runs Deep

日本の環境音楽、アンビエント・ミュージック、ミニマル・ミュージックのリイシューも、どんどんディープな次元に達しつつある。オシレーション・サーキットの『Serie Reflexion 1』は、芦川聡や吉村弘、柴野さつきらの作品をリリースしていたことでも知られる《サウンドプロセスデザイン》から1984年にリリースされたレコードだ。希少な作品の多い同社のカタログの中でも際立ってレア度の高いアイテムとして、かねてより多くのコレクターのトップウォント盤の座についていた。

シンセサイザーを使わず、エレクトリック・ピアノや管楽器を用いて描き出される音世界は、聴取者周囲の音環境をじんわりと映し出すような透明な精錬さ、つまり、高純度のアンビエント性を湛えている。スティーヴ・ライヒやブライアン・イーノといった先駆者のアイデアを受け継ぎながらも、当時大学生だったという磯田健一郎が作り出すサウンドは、なによりも空間の中で音を鳴らすことへのピュアな憧憬、驚きに満ちているようだ。

本再発盤のディスク2には、続編曲やリメイク・ヴァージョンも収められており、いかなる思考/指向のもとに本作が制作されたのか、現在の視点から発展的に再確認できる仕組みとなっている。僭越ながら、私柴崎が担当したライナーノーツでは、磯田健一郎本人の貴重な発言を交えて、本作の制作の背景に迫っている。

購入はこちら

Amazon

5

Various Artists

If There’s Hell Below

Numero Group

たとえば、サイケデリックの坩堝へ誘う初期のファンカデリック。たとえば、『ワッツタックス』にその勇姿を刻んだ、1970年代初頭のバーケイズ。あるいは、映画『サマー・オブ・ソウル』でも鮮烈なパフォーマンスを行ったチェンバース・ブラザーズ。あるいはまた、名高き『Band Of Gypsys』期のジミ・ヘンドリックス。誰も彼も、「ブラック」であり、同時に「ロック」であり、その音楽は最高に輝かしい。正直なところ、今現在ブラック・ロックというジャンルに注目している若いリスナーはそこまで多くはないと想像する。しかし、その音に触れれば、更には歴史的な背景を理解してみれば、強烈に魅力的な音楽であることがすぐにわかるはずだ。

ロックがなによりもまず白人の音楽であった(とされた)頃の話。いや、今もなおそうかも知れないし、ある意味でその図式はより一層強化されてしまったといえるかもしれない。けれど、歴史を紐解けば、あまりに当然のことながらロック(としかいいようのないフォルムを持った音楽)を演奏した黒人たちは少なからず存在した。ソウル=黒人「ならではの」あるいは「だけの」音楽という人種本質主義的な即断の裏返しとして、ロックを演奏するものはおしなべて白人(の男性)であるという窮屈な想像力を破壊するように、ブラック・ピープルたちは紛れもなくロックした。サイケデリック、かつ自由に。名門《Numero Group》発の本コンピレーション・アルバムは、そうした「ブラック・ロック」の知られざる実践を丁寧に集めた、すぐれてクリティカルなレコードだ。収められたバンド、アーティストは極めてオブスキュアで、演奏も録音も上述したレジェンド達の闊達ぶりには遠く及ばないかもしれない。しかし、そこに充満するロックの色香はただごとではない。コンピレーションのタイトルは、カーティス・メイフィールドの名曲「(Don’t Worry) If There’s a Hell Below, We’re All Going to Go」がネタ元。しびれる。

購入はこちら(アナログ・レコード)

Amazon

4

Various Artists

The NID Tapes: Electronic Music from India 1969-1972

State 51 Conspiracy

インド西部アーメダバードのNational Institute of Design(NID)に残された電子音楽を発掘/集成した画期的なコンピレーション・アルバム。1969年にデヴィッド・チュードアの支援のもとNID内に設立されたスタジオでは、第二次世界大戦後の各国において様々な試みが行われたのと同じように、前衛的かつ実験的な電子音楽が蠢いていたという。私自身、そうした事実を本コンピを通じて初めて知ることになったわけだが、果たしてその内容も素晴らしい。アナログ・シンセ、テープコラージュ、フィールド・レコーディングなどを駆使した各曲は、なるほど西洋の電子音楽の実験とも通じ合うものだが、トラックによって、舞踏音楽等のインド伝統音楽との連関、およびその融合も明確に示唆されている。こうした、いわばポスト・コロニアルな指向は、植民地時代を経て文化的欠乏状態にあった自国の産業デザイン界やその教育の振興を企図して成立されたというNIDの理念とも無関係ではないだろう。音楽的なインパクトという視点からも、やはりそうしたトラックに興味をひかれる。特に、NIDの教師でもあったというS.C. Sharmaによる各曲は、あえていえばどこかクラブ・ミュージック的に響くし、Atul Desaiによる曲のミニマリスティックな恍惚は今の耳にも聴きやすい。また、パーカッションのテープコラージュを駆使した「Recordings for Osaka Expo 70」は、そのタイトル通り、前衛音楽の祭典となった同名万博との同時代的連関を伝える。

モダン・テクノロジーを駆使しながら、いかにして電子的響きとスピリチュアルな世界を合一させていくのか。そうした点に、あくまで西洋的存在論から出発せざるをえなかった同時期の西洋産電子音楽の指向との差異が垣間見えるのと同時に、68年革命を経た西洋が抱く東洋的想像力への憧憬との共振もひそかに鳴り響いているように感じる。

幾度もアーメダバードを訪れ、数年に渡る長期的なリサーチを行ったという編纂者であるイギリス人アーティスト、ポール・パージャスの功績も称えたい。

購入はこちら(アナログ・レコード)

Amazon

3

吉村弘

Surround

Temporal Drift

吉村弘の存在は、彼の死後にネット上の音源を通じてその作品に触れた私達の世代にとって、どこかうっすらと謎に包まれていた。当初は、それなりにアンビエント・ミュージック一般に親しんできた人たち(主にクラブ・カルチャー以降の「アンビエント」に親しんできた人たち)の中にも、その名に通じているものは稀だったし、この稀代の音楽家の活動の記録を伝える資料も確かに少なからずあったにせよ、容易なアクセスが可能な状況ではなかった。しかし、件の環境音楽ブームが深まっていくにつれて、徐々に吉村弘という総合的なアーティストの姿への理解も深まっていったように思う。私自身、彼の名を初めて認知した2016年以来、同様の経緯をたどりながら、より一層その音楽に魅せられていったのだった。今年は、彼の歩みと作品を回顧する、神奈川県立近代美術館の《吉村弘 風景の音 音の風景》展もあった。同展に若い観客が多数来場し、大盛況を収めたというのも、吉村弘への関心の高まりが、一時的なものではなく、深くかつ継続的なものになったあかしだろう。

『Surround』のリイシューは、吉村弘への関心の高まりのクライマックスに位置するであろう、記念碑的な出来事といえる。同作はもともと、ミサワホーム総合研究所が、住宅環境と調和する新たな「音のインテリア」を作ることを目的として発足したシリーズの第一弾作だ。そうした企画性もあり、リリース当時は一般のマーケットで大きな話題になることもなく、流通数もごく限られたものだった。しかし、他作品と同様に、まずはレコードディガーの間で密かな話題となり、次いで2010年代になってYouTube等にアップされたことによって、世界的な認知度を獲得するに至った。まさしく長年リイシューが待望されていた、吉村弘の代表作の一枚である。

内容は、あらためて素晴らしいというほかない。高度にコンセプチュアルだが、ゆっくりと反復するフレーズには、同時に紛れもないキャッチーさも湛えている。電子音をはじめ、そのサウンドはあまりに精錬で、空気のような、水のような肌触りで私達の身体を取り囲み、浸潤する。雲の間から覗く淡い光が薄影を照らし、温め、撫でていくように、音が空間へと溢れ出す。

購入はこちら

Amazon

2

Pharoah Sanders

Pharoah

Luaka Bop

2022年9月、惜しまれながら81年の生涯を閉じたファラオ・サンダース。1960年代以来長きに渡るキャリアの中で多数の名演を残してきたファラオだが、常にその歩みが順風満帆だったとはいいがたいい。ジョン・コルトレーンの元に学びフリージャズの新世代プレイヤーとして気勢を上げたその当時から、ジャズの「本流」から逸脱した異端者と目されてきたし、少なくとも同時代の状況を振り返ってみれば、その実力と革新性にみあう評価を十分に与えられてきたとはいえないだろう。しかし、我々後の時代のリスナーならよく知っている通り、彼の音楽は、主に1990年代以降、レアグルーヴ等のクラブシーンの流れの中で、大々的に再評価されることになった。気迫みなぎる《Impulse》時代の諸リーダー作はもちろん、第二の黄金時代となった《Theresa》での諸作などが、スピリチュアルジャズの古典として、一躍高い人気を得ることとなったのだ。

本作『Pharoah』は、《Impulse》の後、1976年にニューヨークのインディー・レーベル《India Navigation》に吹き込んだ作品だ(翌1977年に発売)。この時期のファラオは、それまでの重厚なブラック・ジャズ路線から転換し、ソウル・ミュージック等の様々な要素を取り入れ、新たな表現を模索するキャリアの過渡期にあったといわれている。加えて、リリース元の《India Navigation》も経験豊富とはいい難いレーベルであり、メンバー選びや実際の録音進行にあたってもかなりの混乱が見られたという。そのため、目指すべき音楽性のフォーカスが絞りきれていないといえば確かにそのとおりであろうし、録音面でもローファイな環境に甘んじなければならなかった。ゆえに本作は、かつての評価軸においては、彼のディスコグラフィーの中でも一段下に見られてしまうことも稀ではなかった。

しかし、上に触れたスピリチュアル・ジャズの再評価、さらには、ニューエイジやアンビエントのリバイバルがそれらに合流してきた昨今の状況を経た私達の耳にとって、本作はあまりにも魅力的で、まるで長い時を経て蘇った福音のごとく響いてくる。ギター、ベース、ハーモニウム、パーカッション、テナー・サックスという特異なアンサンブルが温かで親密なスピリチュアリティを醸す「Harvest Time」、ファラオ本人の味わい深いヴォーカルをフィーチャーした晴れやかな「Love Will Find A Way」、ゴスペルライクな高揚感に包まれる「Memories Of Edith Johnson」。それら全ての曲が、触れると壊れてしまいそうに繊細でありながら、ずっしりとした悠久の響きを持っている。ローファイでくぐもった録音も、(今風の表現でいうところの)アンビエント・ジャズめいた手触りを作り出している。そう、本作『Pharoah』は、カルロス・ニーニョやジョセフ・シャバソンといった才人たちが充実の活動を繰り広げ、あのアンドレ3000がスピリチュアル・ジャズ~ニューエイジに接近したアルバムを発表した2023年の今こそ、ごくフレッシュに響くであろう傑作なのだ。

《Luaka Bop》発となる今回のリイシュー盤が、生前のファラオが公認し、その制作にも積極的に関わったものであるというのも重要な情報だ。ディスク2には、1977年に録音された「Harvest Time」の未発表ライヴ音源を2種収めており、そちらも必聴の演奏となっている。

購入はこちら

Amazon

1

The Beatles

The Beatles 1962-1966

Universal Music

『赤盤』である。上でも述べている通り、この連載は基本的に「オブスキュア」寄りのリイシュー作品を扱ってきたわけだが、ここ3年間の年間ベスト記事を見返してみると、結局とのところ、ビートルズ関連のアイテムがいつも上位に来ているのだった。なんと保守的な! と言われるかもしれないが、これには一応理由がある(つもりだ)。もちろん、単純に私自身が(ビートルズ関連の記事は「常連」のライターみなさんが寡占しているので普段はほとんど書く機会がないのだが)ビートルズの大ファンであるという事実が作用している部分もゼロではないが、やっぱりそれ以上の理由があると言っておきたい。

何よりもまず、各プロジェクトにおける《Apple》のアーカイブチーム、および元メンバーらの卓越した仕事が、現代におけるリイシューという営みの圧倒的な先進形にしてベンチマークというべき優れたものであるからに他ならない。そういった印象は、一昨年のジョージ・ハリスン『All Things Must Pass』にしても、昨年の『Revolver』にしても、あるいは例の映画『ザ・ビートルズ Get Back』にしても、近年の全てのビートルズ・プロジェクトに通底する。ときにその手際が鮮やかすぎるがゆえに、古参ファンの不興を買う局面も少なくないわけだが、個人的には、世界で一番「権威化」してしまっているともいえるビートルズの作品を扱うプロジェクトにおいて、そういう進取の精神を絶やさないどころか、先陣を切って新境地を切り開くありように、頼もしさを感じる。

今回の『赤盤』のポイントは、なんといってもほとんどを占める2023年版の新ミックスだ(ちなみに『青盤』も同時リリースされ、いくつかの曲が新ミックスとなっているが、インパクトの大きさという面で『赤盤』に軍配が上がる)。これまで、中期までのビートルズ曲のステレオ・ミックスといえば、当時の時代背景から致し方ないことだったとはいえ、おざなりの感が否めないものだった(裏をかえせば、ビートルズのメンバーおよびジョージ・マーティンは、ある時期まではモノラル版を「第一」のオフィシャル音源と考えいたらしいということでもあるわけだが。今回のステレオ・ミックスは、「新曲」である「Now And Then」で巷を騒がせたMALと呼ばれるAI技術による「デミックス」を駆使して作り上げられているという。デミックス技術の概要については昨年年間ベスト記事の『Revolver』の紹介欄で詳しく説明したので繰り返さないが、要するに、同一トラックに収められていた各楽器(や声)をAI技術を使って分離させ、それをもとにあたかも元から多トラック録音された音源のように精密なミックスを施せるようになったというわけである。ビートルズの活動初期においては、いまだマルチトラック・レコーディングの技術が確立されておらず、各楽器がまとまった状態のテープを使う他なかったのがこれまでの状況だった。つまり、パートごとに分けて精密なミックスをしようとしても、原理的に不可能だった。デミックスの技術はこの制約を根本から覆すこととなった。

果たして、その効果は相当にデカい。これまでの『赤盤』に聴き馴染んできた方ほど、その変わりように驚くだろう。当然ながら分離感が圧倒的に向上し、各楽器/演奏の精細なニュアンスを追えるようになった。また、定位感も俄然向上しており、有り体にいえば、最新のポップ・ミュージックのサウンドと続けて聴いても聴き劣りしないものになっている。そういった「現代的」な味付けの一方で、必要以上の分離感や彩度を求めていないふうなのも好感が持てるところだ。

1960年代半ばまでのロックやポップスの録音にそれなりに親しんできた方なら賛同してもらえると思うが、はじめのうちは違和感を覚えるのも正直なところだ。それはしかし、既に我々リスナー側に「あの時代の録音はこういう響きであるべき」という常識というか見えない規範のようなものが強固に存在するからに他ならないと考えるべきだろう。つまり、元々からしてあるフィクショナルかつ任意の音の姿形でしかないある特定の時代の類型的なサウンドを、「あの時代の作品の真正な響き」として知らぬうちに本質化して捉えていたということが暴かれたのだと言ってもいい。翻るなら、録音とは、ミックスとは、マスタリングとは、はじまりからして「そこにある音を『あるがまま』客観的にとらえ形にする」行為/技術だったわけではないし、そもそも原理的にそういう「客観的な音」というのはありえないのだというあまりに当たり前の事実が、この期に及んでAIという「非人間的」な技術の手を介することで逆説として鮮やかに提示されてしまったといってもいいだろう。その倒錯的なありように、不思議な興奮を覚えるのだ。

購入はこちら

Amazon

(以上、文/柴崎祐二)

Text By Yuji Shibasaki

柴崎祐二 リイシュー連載【未来は懐かしい】

過去記事(画像をクリックすると一覧ページに飛べます)