音楽映画の海 Vol.8

『ミシェル・ルグラン 世界を変えた映画音楽家』

「ミシェル・ルグランとは何者だったのか」という問いに挑む、極めて音楽的に構成されたドキュメンタリー

ミシェル・ルグランのドキュメンタリー映画『ミシェル・ルグラン 世界を変えた映画音楽家』が公開された。このドキュメンタリー、日本では固いタイトルが付いているが、フランス語の原題は『Il était une fois Michel Legrand』である。「Il était une fois」というのはお伽話などの冒頭に使われる「昔々〜」という慣用句だ。

「昔々、そこにはミシェル・ルグランがいました」というタイトルからして、音楽家のドキュメンタリー映画としてはちょっと変わっている。そして、僕がまず驚いたのは、映画の冒頭で監督自身が語り始めたことだった。多くの音楽ドキュメンタリー映画では、監督は黒子に徹する。題材のミュージシャンがビッグネームであればあるほどそうなる傾向が強い。ところが、このミシェル・ルグランのドキュメンタリーを撮ったデヴィッド・ヘルツォーク・デシテス監督はルグランの最後のコンサートの映像に被せて、自分のことを喋り出すのだ。

デヴィッド・ヘルツォーク・デシテス監督

デヴィッド・ヘルツォーク・デシテス監督について知識がなかったので、調べてみると、1972年生まれのフランスの映画監督だが、過去には短編のドキュメンラリーを幾つか撮っているだけで、長編の商業映画を手掛けるのは本作が初めてのようだった。

ミュージシャンの生涯を描き出すドキュンタリー映画は何本も作られることはない。ミシェル・ルグランのような巨匠の映画を撮るのが、自分であって良いのだろうか? デシテス監督はそんな葛藤を抱えていて、だからこそ、映画の冒頭で「この機会は偶然だったのでしょうか?」と自問したのかもしれない。

しかし、それに続く映画のタイトルバックを観て、僕はこの映画は信頼できる! と確信した。タイトルバックではミシェル・ルグランが1967年に作曲したジャズ・ワルツ「キャラバンの到着」(ジャック・ドゥミ監督のフランス映画『ロシュフォールの恋人たち』のサウンドトラック収録)に乗せて、画面が細かく分割され、様々な時代のミシェル・ルグランの姿が映し出される。まさしく「昔々、そこにはミシェル・ルグランがいました」という物語の幕開けにふさわしい、秀逸なカットアップ映像だ。

『Il était une fois Michel Legrand』フランス版トレイラー

そして、その画面分割の手法は明らかにある映画へのオマージュである。1968年のアメリカ映画『華麗なる賭け』だ。

スティーヴ・マックィーンとフェイ・ダナウェイが主演した『華麗なる賭け』はノーマン・ジュイソンが監督、渡米したミシェル・ルグランが音楽を手掛けた映画だった。ルグランがハリウッドでの成功を掴んだ最初の作品だ。この『華麗なる賭け』はタイトルバックでも、映画の中でもスピーディーな画面分割を使っている。デシテス監督がそれを模倣して、本作のタイトルバックを作ったのは間違いない。

『華麗なる賭け』タイトルバック

そのタイトルバックの最後に監督は、「両親に捧げる」と記している。ミシェル・ルグランの映画を撮って、しかし、それを両親に捧げた。これはどういうことなのだろう?

理由が分かったのは、デシテス監督のインタヴューを見つけて、読んでからだった。ミシェル・ルグランが映画音楽作家として巨大な成功を獲得した1960年代後半には、デシテス監督はまだ生まれてもいない。しかし、映画祭で有名な南仏のカンヌで生まれ育った彼は、母親の影響で子供の頃からルグランの映画音楽に親しんでいたようだ。そして、なぜ映画のタイトルバックの最後に「両親に捧げる」という文字を残したかというと、彼の両親は最初のデートで映画『華麗なる賭け』を観に行ったからだという。ルグランの音楽が二人を結びつけ、デシテスが生まれたのだ。

デシテス監督は無名だったが、自らミシェル・ルグランに映画を撮らせて欲しいとアプローチした。ルグランがそれを承諾したのは、私が自分で制作資金を工面していることを知ったからだろう、と監督は振り返っている。ミッシェル・ルグランは2019年1月26日に死去しているが、自身の死を予期していたに違いないことは、2018年12月1日のパリで最後のコンサートに向かっていく映像からも窺える。そのルグランの最後の数年をデシテス監督はかなり内側まで入り込んで撮影することが許された。この映画はそういう二人の個人的な邂逅から生まれた、多分にプライヴェートな映像作品なのだ。

そして、デシテス監督は「ミシェル・ルグランとは何者だったのか?」という問いに全身全霊をかけて、立ち向かった。約2時間の映画はその監督のストラグルを記録したもの、という側面も持つように思われる。

2018年7月に《Blue Note Tokyo》行われたルグラン最後の来日公演

ミッシェル・ルグランは多面的な存在だった。映画の邦題には「映画音楽家」とあるが、その呼称には本人は顔をしかめるかもしれない。映画音楽作家はルグランの三つ目の顔である。1932年2月24日にパリで生まれたルグランは、10代からピアニスト・作編曲家として才覚を現し、数多くのシンガーに貢献。ステージでもレコーディング・スタジオでも売れっ子になった。1954年には自身でアルバム『I Love Paris』を発表。これが世界的なヒット作になり、フランスを代表するオーケストラ・アレンジャーと目されるようになる。

アルバム『I Love Paris』

フランスの音楽界の枠にとどまることを嫌ったルグランはアメリカのジャズにも感応した。1958年にはニューヨークに飛び、マイルス・デイヴィス、ジョン・コルトレーン、ベン・ウェブスター、ハービー・マン、ビル・エヴァンス、フィル・ウッズらのアメリカのジャズ・ミュージシャンを呼び込んで、アルバム『Legrand Jazz』を制作。以後、ルグランはジャズにも情熱を傾けた。作編曲家であると同時に、即興演奏を愛するピアニストとして、人生の最後まで舞台に立ち続けたのがルグランだった。

アルバム『Legrand Jazz』

ミシェル・ルグランが映画音楽の仕事を始めるのは1960年代になってからだ。ルグランはひとつの場所で成功を収めても、すぐに飽き足らなくなって、次の場所に移っていく。子供のような好奇心を持ち続けたアーティストだったことがこの映画の様々なシーンにも見て取れる。

フランスのヌーベルバークの映画監督たちが台頭してきた時期に、ルグランもそのムーヴメントに進んで巻き込まれた。そして、ジャック・ドゥミ監督と出会い、『シェルブールの雨傘』という革命的なミュージカル映画を生み出すことになる。

映画『シェルブールの雨傘』

映画『シェルブールの雨傘』については、映画『エミリア・ペレス』を論じた本連載の第4回でも触れている。ミュージカル仕立てのクライム・サスペンスである『エミリア・ペレス』を撮ったジャック・オーディアール監督は、少年時代に観た『シェルブールの恋人たち』に強い影響を受けていることをインタヴューで明かしていた。その原稿を書くにあたって、僕は『シェルブールの雨傘』とその次作に当たる『ロシュフォールの恋人たち』を見返したばかりだった。

『シェルブールの雨傘』は台詞がまったくない、物語がすべて歌だけで綴られていくミュージカル映画だった。ほとんど前例のないその形式をドゥミ監督に提案したのはルグランだったという。「ご飯食べる」「いや、後にする」というような日常的な会話までが、すべてメロディーとともに歌われるという話は連載の第4回でも書いた。

オペラの場合は、歌曲として歌い上げるアリアと、台詞的な部分を起伏の少ないメロディーで歌うレチタティーヴォという形式が使い分けられる。台詞がまったくない『シェルブールの雨傘』はその点ではオペラに近いとも言えるが、ただし、ルグランはレチタティーヴォ的なパートを作ることは好まなかった。会話のやりとり自体は自然に、しかし、どんな場合にもアリアのように魅力的なメロディーでそれを歌うという形式を試みたのだ。

10代の頃、初めて映画館で見た時に、先の「ご飯食べる」「いや、後にする」のパートで、僕はミュージカル映画というのは何てまどろっこしいことをするのだろう? と驚嘆したのだが、その日常会話を歌にした部分こそはルグランのこだわりの産物だった。それを確認するとともに、本作を見て、今さらながら気づいたのは、『シェルブールの雨傘』では主演のカトリーヌ・ドヌーブの声は聞こえないのだという事実だった。シンガーのダニエル・リカーリが全編で声を発しているからだ。

映画『ロシュフォールの恋人たち』から「双子姉妹の歌」のシーン

対して、カトリーヌ・ドヌーヴとその実姉であるフランソワーズ・ドルレアックが主演した次作の『ロシュフォールの恋人たち』ではジャック・ドゥミとミシェル・ルグランは普通の台詞を含むミュージカル映画の形式を選択した。すると、台詞はカトリーヌ・ドヌーブの声だが、歌はダニエル・リカールの声ということになる。その切り替えを自然に見せるために、俳優と歌手が話し合いながら取り組んだという話が映画中で明かされる。街をあげてのお祭り状態だったという『ロシュフォールの恋人たち』の高揚感溢れるメイキング・シーンがたくさん見れるのにはワクワクする。この映画の最大の見どころの一つと言ってもいいだろう。

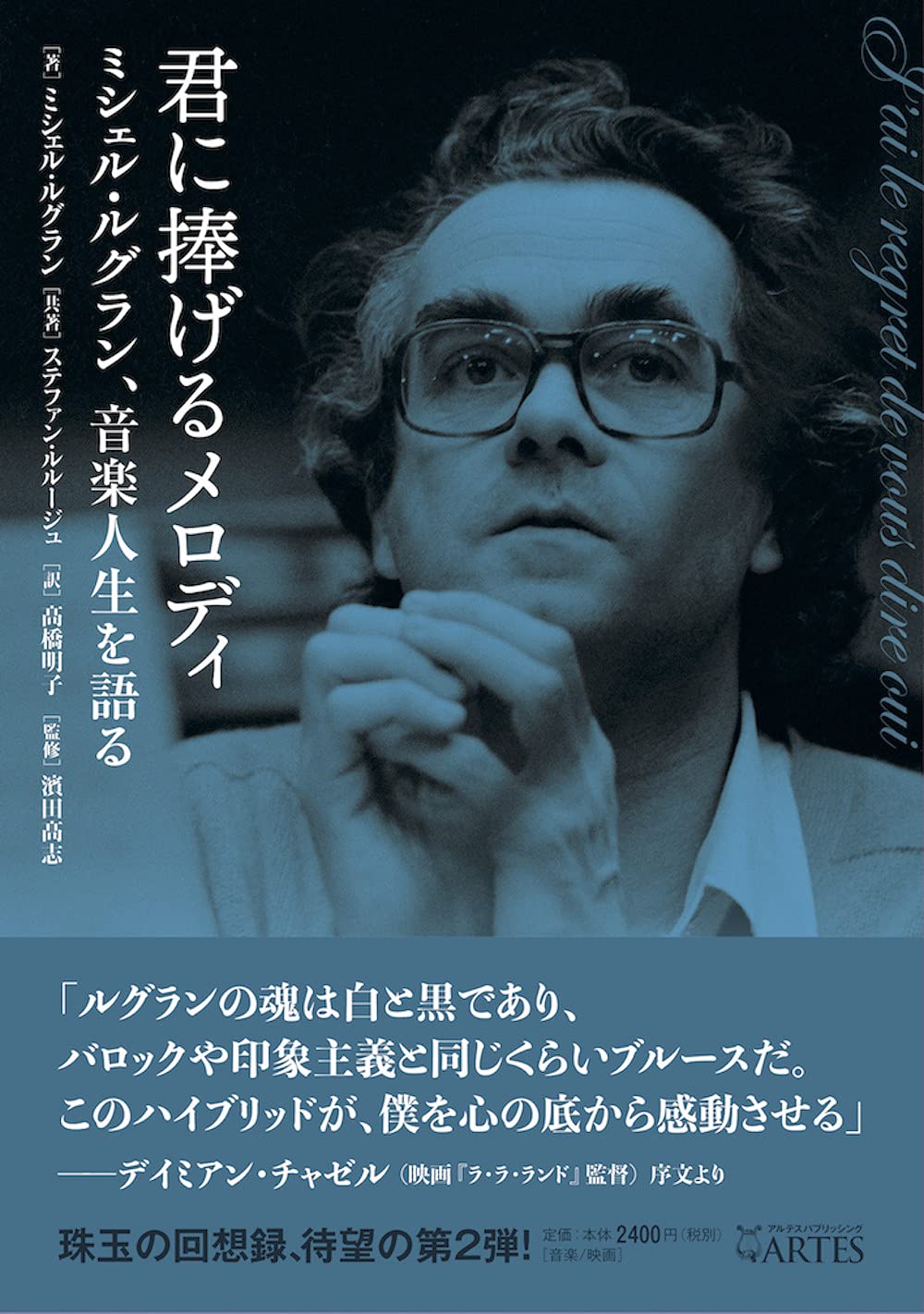

ミシェル・ルグランのキャリアは長い。フランスの映画界の飽き足らず、ハリウッドにも進出。『華麗なる賭け』をきっかけに、米映画界でも成功を掴む。しかし、米国での生活は肌に合わず、鬱病を発して、フランスに戻ってくる。復活後はまた次々に挑戦を始めるが、2時間の映画に盛り込めるエピソードは限られている。ミシェル・ルグランは二冊の自伝を残していて、どちらも邦訳されている。アルテス・パブリッシングからの『ミシェル・ルグラン自伝 ビトゥイーン・イエスタデイ・アンド・トゥモロウ』と『君に捧げるメロディ ミシェル・ルグラン、音楽人生を語る』だ。彼の音楽人生については、そこに膨大な言葉が残されている。映画は情報量ではとてもそれに及ばないし、熱心なファンにはすでに知っていることばかり、という側面もあるかもしれない。

そのかわり、この映画にはルグランの人生を最後まで見届けた人々の言葉がある。登場するコメンテイターは近くにいた関係者ばかり。唯一、スティングが出てくるのが意外だったが、スティングは「What Are You Doing the Rest of Your Life?」(1969年のアメリカ映画『幸せの彼方に』の挿入歌)を歌ったのをきっかけに、ルグランと直接の共演もしていたのを知った。

意外にもルグランと共演していたスティング

そして、多くの証言あるいはデシテス監督が撮影した晩年の制作現場の映像から浮かび上がるのは、ルグランの難しい気性だ。ルグランのダメ出しは容赦ない。違う、違う、違う。高みを求め続けるルグランはすぐに苛立つ。苛立ちをぶつけられる共演者たちは戸惑う。耐えきれずにリハーサル現場から指揮者がいなくなってしまったりする。

ルグランと仕事するのは大変だった。しかし、そう語る人々もルグランを愛し、彼の不在を惜しんでいる。それは妥協なきハードワークを経て、作品が完成した時には、至福の時間を分かち合えたからだった。デシテス監督はルグラン作品の背後にあったそうした人間関係を細やかに描き出していく。

何より特筆すべきなのは、この映画の中に流れる時間は極めて音楽的であることだろう。それは一定のルールや一定のリズムでは進まない。様々な時代の映像が交錯し、スタイリッシュなパートと生々しい現実描写の対照も激しい。カットアップ的な編集は細かいが、一方では、長い尺を使って、音楽の現場に流れる緊張感をそのまま観客に体験させるような時間もある。そんな緩急自在で、変化に富んだデシテス監督の映画作り自体が、ある意味、ルグランの音楽世界の多様性や複雑性、その掴みづらさをも表現しているとも言えそうだ。

映画が完成したのは2024年で、ミシェル・ルグラン自身はこの映画を観ていない訳だが、デシテス監督は多分にルグランの目を意識して、この映画を作り込んだのではないだろうか。このぐらいやらなければ、ルグランは途中で退屈するだろうと。

それでもルグランは違う、違う、とダメ出しするかもしれない。そんなことまで思ってしまうのは、この映画を見たからこそなのだが。

困ったことに、この映画を通じて、ルグランとデシテスは観客に大きな宿題を課しているようにも思える。ルグランが音楽を手掛けた映画を君は何本見た? ルグランのアルバムを何枚聴いた? たぶん、僕はルグランの膨大な仕事の1割にも触れていないだろう。ジャック・ドゥミとミシェル・ルグランの第一作『ローラ』すら見ていない。バーブラ・ストライザンドが苦手だったので、映画『愛のイェントル』(1983年)はパスしていたのだが、本作中のルグランとストライザンドの蜜月シーンを見て、これはいけないと思うに至った。

アルバム『Concerto pour Piano, Concerto pour Violoncelle』

晩年に挑んでいたピアノとオーケストラのための音楽についても、この映画を見てから、2017年のアルバム『Concerto pour Piano, Concerto pour Violoncelle』を聴いて、大きな驚きを得た。ルグランのピアノ演奏は音数が多過ぎて苦手、という印象も僕は持っていたのだが、このアルバムを聴いて、ルグランは作曲家・編曲家であることと、即興演奏家であることの間に垣根を持たなかったのだということがよく分かった。クラシックとジャズの融合に彼ほど真正面から取り組み続けた音楽家は他にないのではないかとも思う。

他にもまだまだ、これから体験すべきルグラン作品は山ほどある。何年かかけて、もっと多くのことを学んでから、もう一度、この映画を観てみたい。今はそう思わずにいられない。そんな音楽ドキュメンタリーをまとめ上げたデヴィッド・ヘルツォーク・デシテス監督には、盛大なスタンディング・オベーションを送りたい。(高橋健太郎)

Text By Kentaro Takahashi

『ミシェル・ルグラン 世界を変えた映画音楽家』

全国順次公開中

監督・脚本 : デヴィッド・ヘルツォーク・デシテス

脚本 : ウィリー・デュハフオーグ

製作 : マルティーヌ・ド・クレルモン・トネール、ティエリー・ド・クレルモン・トネール、デヴィッド・ヘルツォーク・デシテス

撮影 : ニコラス・ボーシャン、リヤド・カイラット、スタン・オリンガー

音響 : テオドール・セラルド

出演 : ミシェル・ルグラン、アニエス・ヴァルダ、ジャック・ドゥミ、カトリーヌ・ドヌーヴ、バンジャマン・ルグラン、クロード・ルルーシュ、バーブラ・ストライサンド、クインシー・ジョーンズ、ナナ・ムスクーリ

音楽 : デヴィッド・ヘルツォーク・デシテス、ミシェル・ルグラン

2024年 / フランス 原題 : Il était une fois Michel Legrand

配給 : アンプラグド

©-MACT PRODUCTIONS-LE SOUS-MARIN PRODUCTIONS-INA-PANTHEON FILM-2024

公式サイト

https://unpfilm.com/legrand/